1573年 – 74年 信玄没、信長は窮地を脱出

大名目次:

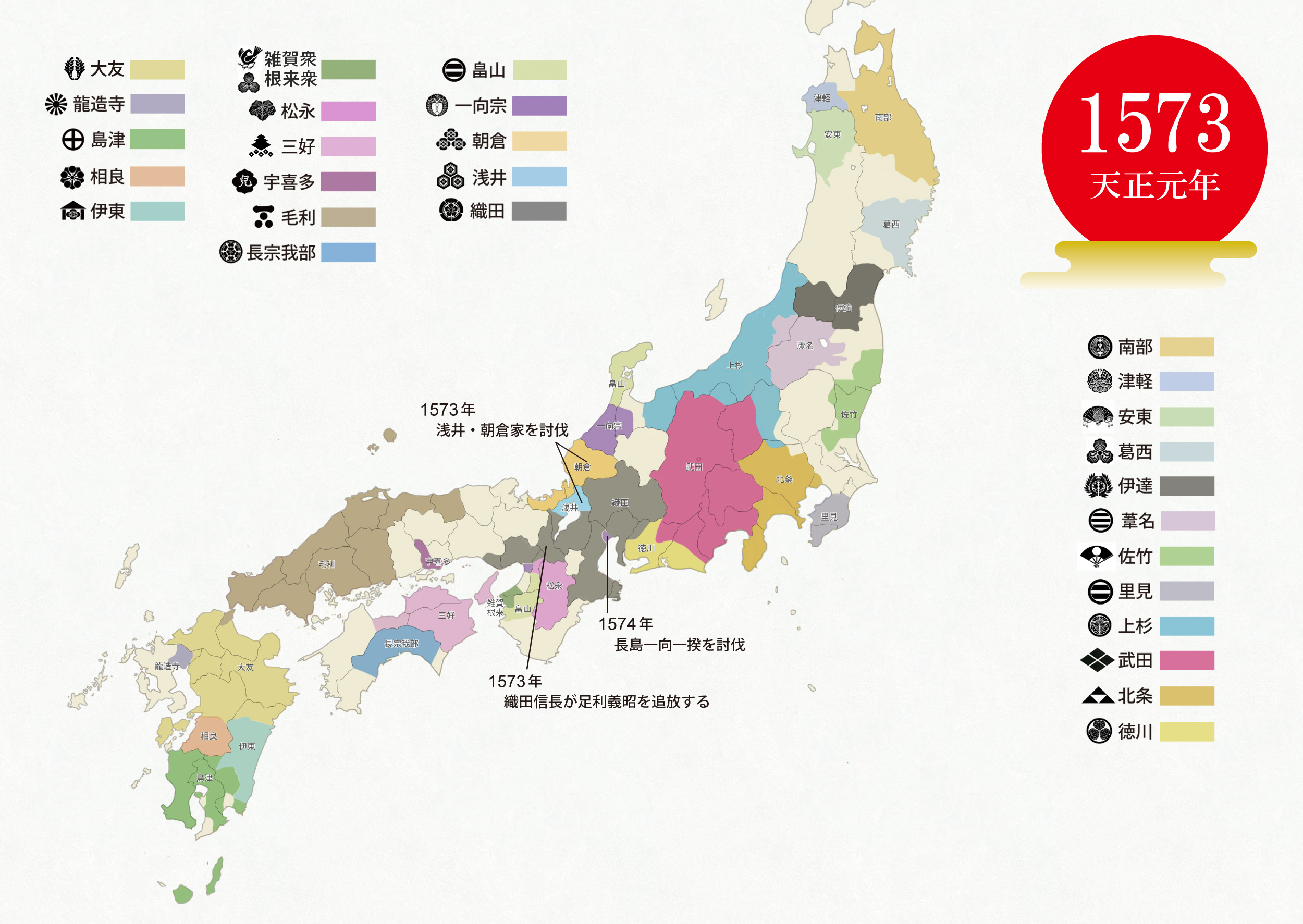

※元亀4年(1573年)7月28日、元号が「天正」に改元。<織田家>

元亀4年(1573年)

元亀4年(1573年)1月23日、織田信長が上洛。妙覚寺で津田宗及ら堺衆と茶会を催す。

2月、足利義昭が信長からの離反を決断。

義昭は幕臣である近江 瀬田城の山岡景友へ命じ、伊賀衆・甲賀衆・一向宗ととも近江石山に砦を築かせて織田軍に備える。

(義昭は武田信玄の西上を待つが、この頃信玄は体調が悪化、進軍が遅くなる)

2月20日、柴田勝家・明智光秀・丹羽長秀・蜂屋頼隆が出陣、2月24日に石山砦を攻撃し、山岡景友は降伏する(その後織田家臣となる)。

織田軍は2月29日に山岡氏の堅田陣屋を攻撃。志賀郡を鎮圧して各隊は帰城する。

3月8日、信長と足利義昭との交渉が決裂する。【兼見卿記】

3月中旬、京への行軍を停止していた武田信玄が信濃方面へ引き返す。

上京放火

元亀4年(1573年)3月25日、信長が岐阜城から京へ出陣。3月29日、細川藤孝、荒木村重が上洛する信長を大津の逢坂で出迎え、忠誠を誓う。

信長が上洛して知恩院に布陣する。織田軍は白川、粟田口、祇園、清水、六波羅、鳥羽、竹田に陣を置き、京を包囲する。

4月3日、信長は寺社を除いた洛外に火を放ち、和平交渉を行うが義昭は拒否する。【信長公記】

「(洛北の)賀茂から(洛西の)西京、嵯峨へ廻り、各地を放火する。」【兼見卿記】

(この頃の京都は上京と下京に分かれており、上京には天皇・将軍の御所と公家の屋敷、富裕層の屋敷などがあり、下京は商人や町人の人家があった)

4月4日丑の刻(深夜2時頃)、上京へ放火が行われる。

「京中西陣から放火し、足軽以下が洛中に入り乱暴や放火、二条より上京は一軒残らず焼失、多くの町人や地下人が殺された。」【兼見卿記】

「信長は都の周辺に陣営を設けた後、4日間にわたって続けて使者を公方様の許に遣り、彼の心を和らげ、戦争を回避できるかどうかを確かめようとした。ところが公方様はなんらこの問題に関与せず、また信長は上京の市民に対して反感を抱いていたので、彼らが提出していた銀の棒1,500本を受理することを拒絶し、かくて市はただちに放火された。

恐るべき戦慄的な情景が展開され、全上京は深夜から翌日まで、同地にあった全ての寺院、僧院、神、仏、財宝、家屋もろとも焼失し、確認されたところでは、都周辺の平地2、3里にわたって50ほどの村が焼け、最後の審判の日の情景さながらであったという。」【フロイス日本史】

足利義昭は抵抗は難しいと判断、4月5日から交渉が行われ、4月27日、和睦を受け入れる。

元亀4年(1573年)4月12日、西上作戦中の武田信玄が信濃で死去。

5月8日、信長が京から東近江へ進軍。鯰江城の六角義治を攻撃、百済寺を焼き払う。

5月22日、信長が佐和山城へ入り、大船の建造を行う。

「国中から鍛冶・大工・杣人を呼び寄せ、岡部又右衛門を棟梁として、舟の長さ三十間(54.5m)・七間(12.7m)、百挺の櫓(オール)を備え、艫舳(前後)に矢倉を建て堅固にするよう命じた。…程なく7月5日に完成した。人々はあまりの大きさに驚いた。」【信長公記】

5月23日、本願寺顕如が義昭に返事を送り、御内書を拝見したこと、武田信玄と朝倉義景が味方するとのことに異議はないので命令を下してほしいと伝える。(まだ義昭と顕如には信玄の死去が伝わっていなかった)

槇島城の戦い

元亀4年(1573年)7月3日、足利義昭が御所を退き、宇治の槇島城に籠城する。

7月6日、信長は完成した大船を使い佐和山から坂本へ移動。7月9日、上洛し妙覚寺に着陣する。【兼見卿記】

公家衆は織田の大軍に驚き降伏、人質を差し出す。

7月16日、信長は槇島城へ進軍。信長は流れが激しい宇治川の渡河を命令。

軍勢を分け平等院北東から稲葉一鉄・斎藤利治・氏家直通・安藤守就、不破光治ら、五ヶ庄から佐久間信盛・丹羽長秀・柴田勝家・木下藤吉郎・蜂屋頼隆・明智光秀・荒木村重・細川藤孝と忠興・蒲生賢秀と氏郷・山岡景隆と景宗・永田刑部少輔・京極小法師(高次)らが宇治川を越える。

7月18日巳の刻(9~11時)、織田軍は四方から槇島城を攻撃、義昭は為す術もなく敗北する。

信長は義昭を助命して追放処分とし、木下藤吉郎に警護をさせて若江城の三好義継(義昭の妹婿)のもとへ送る。

道中で足利義昭は一揆の襲撃に合い、持ち物を略奪される。【兼見卿記】

信長は槇島城主に京兆家当主の細川昭元を配置する。

7月21日、信長が義昭のいた二条の屋敷へ入る。同日、朝廷へ改元を申し立てる。(改元要求は本来将軍の権限で行われるため、将軍の権限があることを表明した)

信長は焼き討ちを行った京で地子銭の取り立てを免除する。

7月、村井貞勝を京都所司代に任命する。

9月、明智光秀を京都代官に任命する。(天正3年(1575年)まで)

※以後義昭の復権は実現しなかったため、この元亀4年7月で室町幕府は事実上の滅亡となる。

その後義昭は毛利の支援を受け備後国の鞆で亡命政権を継続させており、将軍としての権力は行使していた。そのため形式上の室町幕府滅亡は義昭が上洛し征夷大将軍を返上した1588年となる。

7月10日、信長が細川藤孝に山城国 桂川以西(長岡)の所領を与える。(以降、長岡藤孝と名乗る)

7月21日、将軍義昭を追放した信長が朝廷へ、遅れている改元について奏上する。(前年の元亀3年11月11日に新年号の候補とその典拠が書かれた年号勘文が作成されていた)

7月26日、信長が大船で琵琶湖西岸の高島へ出陣。

明智光秀が前年より包囲していた志賀郡の木戸城(木戸山城)・田中城(田中氏の北比良城)を攻撃。残党は退去し信長は両城を光秀に与える。

淀城には三好三人衆の一人岩成友通が入っていたが、木下藤吉郎秀吉と細川藤孝が攻撃、岩成友通を討ち取る。

元亀4年(1573年)7月28日、元号が「天正」に改められる。

(前年に信長が足利義昭へ出した十七ヶ条の異見書によると、元亀は不吉だとして民意に従い改元を行うところだったが、朝廷から催促しても義昭が諸費用の献金をしなかったため、改元が遅れていた。

信長は自身が改元に関与することで、室町幕府に代わる武家の長であることを示した)

天正1年(1573年)8月4日、信長が岐阜城へ帰城する。

天正1年8月、細川藤孝が足利一族の名字である細川を捨て長岡藤孝と改姓する。(関ヶ原の戦い後に細川へ戻す)

天正1年、秀吉が木下藤吉郎秀吉から羽柴秀吉へ改名する。「羽」は丹羽長秀、「柴」は柴田勝家から賜る。【豊鑑】

一乗谷城の戦い

天正1年(1573年)8月8日、浅井家臣で小谷城の西に位置する山本山城主 阿閉貞征が織田方に内応、信長は岐阜城から北近江へ侵攻する。織田軍は大獄北の山田山(小谷城の北)に布陣する。

朝倉義景の軍勢(兵数20,000)が救援に向かい、近江最北部の余呉・木ノ本付近に布陣して対峙する。

8月12日、織田軍が小谷山頂の大嶽山砦、13日に丁野山砦を攻撃、占領する。

この時信長はわざと敵兵を逃して朝倉陣地へ敗走させ、朝倉軍が退却すると予想して追撃戦を指示する。佐久間信盛・柴田勝家・滝川一益・蜂屋頼隆・羽柴秀吉・丹羽長秀らへこの好機を逃さないようにと伝える。

13日深夜、朝倉陣に敗走兵が駆け込み、これを見た朝倉義景が退却を開始する。

しかし織田諸将の行動が遅く、苛立った信長が先に追撃を開始する。諸将は慌てて信長に続き地蔵山で追いつく。

この時信長は諸将を叱咤、滝川一益・柴田勝家・丹羽長秀・蜂屋頼隆・羽柴秀吉・稲葉良通は詫び言を述べるも、佐久間信盛は涙を流して"そのように仰せられても我々ほどの家臣はお持ちになれません"と自賛を含めた言い訳をしたため、信長はさらに激怒する。

織田軍はその後追撃を行い、多数の兵を討ち取る。朝倉軍は二手に分かれて退却。信長は朝倉義景は疋田・敦賀城へ向かうと判断、刀根山方面へ軍を向ける。

織田軍は次々に兵を討ち取り、敦賀まで11里に及ぶ追撃戦の末、3,000の首を取る。

この戦闘で朝倉家は家臣の多くが討ち取られてしまう。

8月14日、織田軍が敦賀へ入る。

8月15日、朝倉義景が一乗谷へ帰陣する。

8月17日、織田軍が越前へ侵攻、18日に府中竜門寺まで進むと、朝倉義景は居城の一乗谷の館を捨て東方面にある大野の六坊賢松寺へ逃亡する。

その後織田軍は義景の追撃と山中への残党捜索を行い、毎日100名、200名を捕らえ陣へ引き出し、小姓衆が全員を処刑する。

逃亡した朝倉勢は重臣筆頭の朝倉景鏡が裏切り、朝倉義景が切腹する(41歳)。

8月24日、朝倉景鏡は義景の首を持って府中竜門寺の信長へ差し出した。

信長は朝倉義景の母と嫡男 阿君丸を捜索させて捕らえ、丹羽長秀に命じて処刑する。

朝倉義景の首は長谷川宗仁によって京へ運ばれ、さらし首となる。

その後信長は浅井長政を討つため近江へ引き返す。

【信長公記】

信長は織田家に降伏した朝倉家臣を安堵、越前を統治させる。早くから内通していた前波吉継(桂田長俊)を一乗谷の守護代とし、南条郡府中に富田長繁、大野郡土橋に朝倉景鏡を配置する。

小谷城の戦い

天正1年(1573年)8月26日、信長が近江北部の虎御前山へ着陣。

8月29日(この月の末日)、羽柴秀吉が小谷城の京極丸を攻撃、占領する。これにより浅井長政と父 久政が守る小丸が分断される。これにより抵抗を諦めた久政は自害する(48歳)。

8月29日、浅井長政が家臣の片桐直貞(片桐且元の父)へ感状を送る。残っているのは本丸一つであること、家臣が皆逃亡した中で籠城を続ける忠節は比類なき覚悟とたたえる。【お茶の水図書館蔵】

9月1日、浅井長政が自害する(29歳)。※日付は諸説あり、菩提寺である徳勝寺に伝わる命日は9月1日。

長政の妻お市(信長の妹)と三姉妹の茶々(5歳)・初(4歳)・江(1歳)、さらに長政の嫡男 万福丸(10歳)は小谷城から脱出する。

浅井父子の首は京へ送りさらし首とし、嫡男 万福丸を探して捕らえ関ヶ原で磔刑にする。【信長公記】

「二十八日、浅井久政が切腹。同二十九日、長政の最期、長政は和議にて退城する約束だったが、信長公は高い所に上がり赤尾美作、浅井石見を隔てさせ生け捕るのを見て、長政は屋敷へ入り切腹した。」【嶋記録】

お市はしばらくの間、北伊勢上野の織田信包(信長の弟)に預けられ、その後清須城へ送られる。三人の娘はそこで育てられた。【総見記】

天正1年9月、丹羽長秀に若狭一国が与えられる。家臣に溝口秀勝・長束正家・建部寿徳、与力に若狭武田氏の旧臣がつけられる。

(若狭守護の武田元明は若狭神宮寺桜本坊に留まり、1581年に信長の指示で丹羽長秀与力となる)

秀吉は旧浅井家の北近江三郡を与えられる。与力として宮部継潤、阿閉貞征・貞大がつけられる。(秀吉は後に今浜の地を長浜と改め、長浜城を築城する)

9月4日、柴田勝家が東近江の鯰江城(城主 六角義治)を攻撃、六角義治は降伏開城する。

9月6日、信長が岐阜城へ帰還する。

9月10日、3年前に千草峠で信長を狙撃した杉谷善住坊を近江高島郡で領主の磯野員昌が捕らえる。岐阜へ護送され、信長は杉谷善住坊を道に埋め、鋸引きの刑にする。

9月16日、信長が千利休(宗易)へ、越前攻めの際に鉄砲玉を千個送られたことへの礼状を送る。

天正1年(1573年)9月26日、第二次伊勢長島攻め。

信長は水路を抑えるため北畠具豊 (織田信雄) に命じて伊勢大湊で船の調達を命ずる。

織田軍(佐久間信盛・羽柴秀吉・蜂屋頼隆・丹羽長秀・柴田勝家・滝川一益)が北伊勢へ侵攻。

9月26日、佐久間信盛・羽柴秀吉・丹羽長秀・蜂屋頼隆らが西から進軍して北伊勢の西別所城など諸城を攻略する。

10月6日、柴田勝家・滝川一益らが北から進軍して坂井城を攻略する。

しかし長島方につく会合衆によって船の調達が進まないことから、10月25日に北伊勢を平定したのみで撤退を開始する。

退却時の道は左手に高山、右手は川で草が茂り難所だったところを一揆勢が追撃を行う。伊賀・甲賀衆からも弓攻撃を受けたことで、林新次郎 (林通政) を殿軍として織田軍は退却する。林新次郎は討死となる。

11月4日、信長が上洛、妙覚寺へ入る。足利義昭に同調して抵抗する三好義継の討伐に向かう。

天正1年(1573年)11月、若江城の戦い。

11月5日、義昭は戦いの前に若江城を脱出、堺へ向かう。若江城内では信長に降伏するか意見が分かれていた。

11月10日、佐久間信盛が攻撃を開始。このとき三好義継の家臣が内通して佐久間信盛の軍を引き入れ、織田軍が城を占領する。

三好義継は女房衆や息子らを殺し、織田軍へ向かい討って出た後、十文字に腹を切り自害する(25歳)。

足利義昭は古くから親交のある紀伊 湯川衆のもとへ向かう。

11月23日、妙覚寺で信長が津田宗及らを招き茶会を催す。信長は斎藤道三と縁のある京の茶人 不住庵梅雪を茶頭として迎える。

翌24日、相国寺で今井宗久、千宗易(千利休)、山上宗二、松井友閑が招待され茶会を催す。【宗及他会記】

12月、松永久秀は武田信玄、足利義昭、三好義継など協力者を失い、織田軍に多聞山城を包囲される。松永久秀は降伏を申し出、信長は多聞山城を明け渡すことを条件に赦免する。

12月2日、信長が岐阜へ帰城する。

天正1年、信長は浦上宗景に播磨・備前の一部、美作の一部支配を認める。(宇喜多氏、小寺氏、別所氏は不満を持つ)

天正2年(1574年)

1月、松永久秀、筒井順慶が岐阜城を訪れ、織田家に服従する。

北陸情勢

朝倉家滅亡後、旧朝倉家臣が統治していた越前では内乱が続く。

天正2年(1574年)1月、府中城の富田長繁が一乗谷の前波吉継(桂田長俊)と対立。富田長繁は一向一揆を起こして兵33,000で反乱、前波吉継を殺害。信長に朝倉義景の首を差し出した朝倉景鏡(土橋信鏡)も討ち取る。

しかし富田長繁が朝倉旧臣の魚住景固を殺害したことで一揆衆が一斉に反発。一族衆は加賀一向衆を率いる七里頼周を呼び寄せ、各地から14万の兵が集結。

2月、七里頼周を大将とする一向衆が府中城の富田長繁を攻撃する。

2月14日、富田長繁は兵700で城を出て一揆勢を強襲。これにより味方の兵6,500を増員、2月17日、北ノ庄城を攻撃するため出陣するが一揆勢との交戦で討死する。

その後越前には本願寺顕如が下間頼照を派遣、総大将として統治させる。しかし一揆勢は下間頼照や七里頼周に従わず閏11月に反乱を起こすが下間頼照に鎮圧される。

天正2年(1574年)1月29日、堺から津田宗及が岐阜城を訪問する。2日3日に茶会を催す。【宗及他会記】

1月、武田勝頼・山県昌景の兵15,000が東美濃の明知城(城主 遠山一行、遠山友治)を攻撃する。

2月5日、報せを受けた信長・信忠・明智光秀の兵30,000が救援に向かうが、明知城内で離反者が出て落城する。遠山友治は討死、遠山一行は叔父の遠山利景と城を脱出する。

2月24日、信長が岐阜城へ帰還する。

3月17日、信長が上洛。

信長が朝廷へ、東大寺正倉院に納められている香木 蘭奢待(らんじゃたい)を賜りたいと伝える。【信長公記】

3月24日、相国寺へ津田宗及、千宗易(千利休)、今井宗久、山上宗二、塩屋宗悦ら堺衆10名を招き茶会を催す。松井友閑が茶頭となる。信長は今井宗久らに「千鳥の香炉」を披露する。【宗及他会記】

蘭奢待の切り取り

3月27日、信長は原田直政(塙直政)、菅屋長頼、佐久間信盛、柴田勝家、丹羽長秀、蜂屋頼隆、荒木村重、武井夕庵、松井友閑、堺衆らを連れ多聞山城へ入る。

3月28日、正倉院から蘭奢待を多聞山城へ運ばせる。御成の間の舞台で信長が古来の作法に従い一寸八分を切り取る。

(代々将軍家が行う儀式を信長が行うことで天下人としての権威を示した)

信長は切り取った一片を正親町天皇へ献上する。(翌年に毛利家へ贈られる)

信長は村井貞勝へ一片を分け与え、関成政が尾張の真清田神社へ奉納する。

4月3日、相国寺で茶会を催す。信長は蘭奢待一包を扇子に置いて香りを楽しみ、名物香炉を所有している千宗易と津田宗及の二人へ分け与える。【天王寺屋会記】

天正2年(1574年)6月、秀吉が今浜に長浜城の築城を開始する。

6月5日、武田勝頼が高天神城を攻撃したとの報せを受け、6月14日、信長・信忠が援軍として岐阜を出陣。

6月17日、三河吉田城へ着陣、6月19日に浜名湖の今切の渡しまで進むが、高天神城が落ちたと報せがあり、岐阜へ撤退する。【信長公記】

第三次伊勢長島攻め

天正2年(1574年)7月13日、信長・信忠軍が津島に着陣する。

「長島は難所であり、木曽川・岩手川・大滝川など美濃から流れる川多数が大河となって長島の周囲を幾重にも流れ、南は海上、四方の難所であった。

このため隣国の凶徒が集まり願証寺を崇敬していたが、その願証寺は本願寺の念仏修行の道理に基づかず、無知ゆえ朝夕栄華に溺れ乱れた生活をしている。端城を築いて国を軽視し、法度に背き罪人を引き入れて武力で所領を奪っていた。」(要約)【信長公記】

7月14日、東から織田信忠、織田信包、津田秀成 (信長の弟) 、森長可、池田恒興、西から佐久間信盛、柴田勝家、稲葉一鉄・稲葉貞通・蜂屋頼隆らが四方から渡河し一揆を追い払う。織田軍は前ヶ洲など島々を焼き払う。

主軍の信長は中筋より木下小一郎秀長 (※秀長は秀吉の異父弟で3歳下。翌年の36歳で羽柴秀長を名乗る)、浅井新八、丹羽長秀、氏家直通、安藤守就、飯沼勘平、不破光治、佐々成政、前田利家、河尻秀隆、津田信広 (信長の異母兄) らが進軍。

小木江村、前ヶ洲、海老江島、加路戸など一揆勢の拠点を次々に攻撃して占領する。

7月15日、九鬼嘉隆、滝川一益、林秀貞の安宅船など織田の船団100隻が到着。四方より長島へ押し寄せて大鉄砲にて攻撃する。一揆勢は長島へ逃げ込み降伏赦免を求めるが、信長は懲らしめとして許さず。

8月2日夜、暴風雨に紛れ大鳥居の一揆勢が脱出するが、織田軍は追撃し男女1,000人をなで斬りにする。

篠橋の一揆勢は砦を出て長島に退去したいと信長に申し入れ、信長はこれを許す。

その後は長い対陣となり、長島・屋長島・中江の砦では過半の餓死者が出るようになる。

9月29日、一揆勢は降伏を表明。信長はこれを認め一揆勢はそれぞれの砦から退去を始める。しかし多数の舟に乗ったところを織田軍は鉄砲を揃えて撃ち、川へ撃ち落とす。

騙されたことに気づいた一揆勢は7、800名が裸のまま川へ飛び込み、刀を持って織田軍へ突撃する。この攻撃により織田の陣は切り崩され、信長の弟 津田秀成、異母兄 津田信広、叔父の織田信次など、御一門衆をはじめ多数が討死する被害を出す。

一揆勢はその後多芸山、北伊勢へ退き、大坂へ逃亡する。

この失態を見た信長は、中江・屋長島砦に籠もる男女2万人を、柵で何重にも取り囲み、四方から火を付け焼き殺す。

9月29日、信長は岐阜へ撤退する。

【信長公記】

11月、荒木村重が伊丹氏の摂津 伊丹城を攻撃、占領する。信長は荒木村重に摂津国と播磨の国衆統治を任せる。伊丹城は大改修され有岡城と改称された。

荒木村重家臣の高山右近は高槻城主となる。

11月11日頃、信長が上洛。25日岐阜へ戻る。

天正2年、毛利方の備中 三村元親が織田につく。

天正2年頃、石田三成が羽柴秀吉に仕える。

天正2年、足利義昭が紀伊 湯川衆の支援を受け泊城に留まる。紀伊の雑賀・根来衆、石山本願寺とともに反信長派として抵抗を続ける。

<徳川家>

元亀4年(1573年)1月11日、三方ヶ原の戦いで勝利した武田軍(兵数25,000)が三河へ侵攻、本坂通を経て野田城(城主 菅沼定盈、兵数500)を攻撃される。【武徳大成記】

2月4日、徳川家康が上杉謙信へ書状を送る。

「信玄は野田城に至り在陣しています。それについて、三河吉田城へ移り、尾張美濃衆が同陣しています。後詰の事、近日信長が出陣するので、このとき討ち果たす覚悟でおります。加賀方面を平定されたこと、喜ばしいことです。殊に信濃へ向かい出陣され、急ぎ手合わせを望んでいます。」【古今消息集】

2月16日、武田軍は水の手を絶ち、野田城が降伏開城する。その後、武田信玄は鳳来寺に移り療養する。

4月、武田軍が信濃へ撤退したとの報せを受ける。(武田領へ進軍し放火するも反撃がないことから信玄の死を知ったとされる)

一昨年から武田方についていた山家三方衆の奥平定能・貞昌(信昌)父子を説得するため家康は信長に相談し、家康の長女 亀姫と貞昌(信昌)を婚約させることを提示し、再び家康方につかせる。 (奥平定能の父奥平貞勝は離反せず武田に残る)

家康は昨年の武田信玄による西上作戦後、武田方についていた城を攻撃する。

元亀4年(1573年)7月20日、家康が長篠城(城主 菅沼正貞)を包囲して攻撃する。

武田勝頼は援軍を派遣、武田信豊・馬場信春が鳳来寺街道を進み長篠城近くに布陣、甘利信康は奥平氏の作手へ進軍するが、ここで徳川と通じていた作手の奥平定能・貞昌が武田から離反、奥平定能らは滝山城へ移り籠城する。

天正1年(1573年)9月8日、長篠城主 菅沼正貞が降伏開城する。

滝山から退却する武田軍を奥平定能が追撃、同族である武田方の奥平定包や甲斐の勇将を多数討ち取る。

家康は長篠城主に奥平貞昌(信昌)を配置する。

また同時に秋葉街道より南下して遠江へ侵攻していた武田軍の穴山信君、武田信廉に対し、浜松城から本多忠勝・榊原康政が進軍して交戦、徳川軍の勝利となる。

9月21日、武田の人質となっていた奥平貞昌(信昌)の妻おふう(16歳)と貞昌の弟仙千代(13歳)が武田勝頼の命で処刑される。

徳川軍が天方城、飯田城を攻撃、奪還する。

天正1年(1573年)頃、北条家の元にいた今川氏真が浜松へ移る。

天正2年(1574年)2月8日、徳川家康に次男の於義伊(於義丸)(後の結城秀康)が誕生する。

(母は側室の於古茶(長勝院)で正室の築山殿が承認していなかった子であるため、浜松城から退去させられたと言われる。天正18年(1590年)、秀康は秀吉の命令で結城氏の婿養子に入る)

4月、家康が犬居城(城主 天野景貫)の攻撃に向かう。

着陣後に大雨が降り、周辺は気田川が溢れ大水となる。ようやく6日目に水が引いたが、徳川軍は兵糧不足となっており退却を開始。

天野景貫はこれを追撃、また農民も矢と鉄砲で攻撃する。徳川軍は山深く細い道のため防ぐことができず、後方の部隊は被害を受けて敗走する。【三河物語】

天正2年(1574年)5月、第一次高天神城の戦い

武田勝頼が徳川領の遠江 高天神城を攻撃。城主 小笠原信興は籠城するが6月18日、降伏開城する。

開城後勝頼は将兵を寛大に扱い、武田に帰属または徳川へ帰参かを自由に選択させる。

小笠原信興は武田方について高天神城を安堵され、籠城していた大須賀康高は徳川へ戻る。

援軍として織田信長・信忠が岐阜から出陣、6月17日に吉田城へ入り、19日に浜名湖の今切の渡しに着くが、落城を聞き撤退する。【信長公記】

<武田家>

元亀4年(1573年)1月7日、三方ヶ原合戦の後、刑部で在陣している武田信玄は織田・徳川との和睦を勧めた足利義昭へ返状を出し、信長を非難し天下を静謐するとの旨を伝える。【甲陽軍鑑】

1月11日、武田軍(兵数25,000)が三河へ侵攻、本坂通を経て野田城(城主 菅沼定盈、兵数500)を攻撃する。【武徳大成記】

※【松平記】では1月3日に井伊谷を通り野田城を攻めると記載。

この頃、信玄が病気がちになる。

信玄は三方ヶ原の合戦で討ち取った平手汎秀の首を、信長のもとへ送り織田家との断交を伝える。

信長から返事があり、信長は家康の行為は不届きで家康とは断交すること、嫡男信忠を信玄の婿にしていただきたいと伝えてくるが、1月17日、信玄は再度手紙を送り、断交を伝える。【甲陽軍鑑】

2月16日、水の手を絶ち、野田城が降伏開城する。その後、信玄は鳳来寺に移り療養する。

3月9日、体調が回復した信玄は東美濃への侵攻、また吉田城占領など今後の軍議を行う。

3月6日、秋山虎繁が昨年武田方となった美濃岩村城へ向かい、3月15日、岩村城へ入る。

3月末、信玄が三河の長沢へ陣を移す。家臣らは北条の援軍1万を浜松へ牽制させてから三河吉田城を攻めることを提言する。

しかし信玄は勝頼、穴山信君、武田信豊の中でくじに当たった者が兵10,000で浜松城を押さえ、馬場信春、内藤昌秀(昌豊)、小山田信茂を先陣に山県昌景を守りとして兵8,000で吉田城を攻めることを決める。

また吉田城攻略後は伊勢から舟を呼び、長島へ上陸して京へ入ることを決める。【甲陽軍鑑】

武田信玄の死

4月初旬、信玄の病状が悪化、武田軍は伊那街道沿いに信濃方面へ撤退する。

「4月11日未の刻(午後1時頃)から信玄公はご容態が悪化され、脈がことのほか速くなられた。また12日夜亥の刻(午後9時頃)には口の中にできものが出来、御歯が5,6本抜けて次第に衰弱された。もはや死脈をうつ状態となり、信玄公は御覚悟なされた。」【甲陽軍鑑】

信玄が遺言を残す。「自身の死を3年間隠し、遺骸を諏訪湖へ沈めること、勝頼は信勝(勝頼の嫡男)が継承するまで後見として務め、越後の上杉謙信を頼ること」【甲陽軍鑑】

(実際には勝頼が家督を継承、また湖に沈めるのは重臣の協議で行われなかったと記載)

元亀4年(1573年)4月12日、信濃駒場にて武田信玄が死去(53歳)。

勝頼は死を隠すため、本願寺など各方面へ書状を出し、晴信朱印を使ったり病のため花押が書けないとの一文を入れた偽装工作が行われる。

4月23日、勝頼が箕輪城の内藤昌秀(昌豊)へ、三か条の起請文を送る。勝頼は内藤昌秀(昌豊)へ虚偽の事を言う者がいれば処罰すること、国や勝頼に対して異見があれば耳を傾けると伝える。

(新当主と家臣の間で交わされる起請文としては、家中で内紛が起きているような内容となっており、就任当初は新当主勝頼の反対派がいたと考えられている)

4月25日、飛騨の江馬家臣 河上富信が上杉家の河田長親へ、武田信玄は病または死去したか不審に思うこと、また美濃・尾張は甲斐へ陣触れをしているらしいので、信玄の死は事実かと思うと伝える。【上杉家文書】

7月20日、家康により長篠城(城主 菅沼正貞)が攻撃を受ける。

勝頼は武田信豊、馬場信春、土屋昌続、甘利信康、小山田信茂らの援軍を長篠城へ進ませる。

天正1年(1573年)9月8日、菅沼正貞が降伏、長篠城が占領される。

(降伏して武田に戻った菅沼正貞は徳川との内通を疑われて幽閉され、1582年に獄中死する)

作手の奥平氏と合流するため甘利信康が作手へ進軍していたが、徳川と通じていた奥平定能・貞昌父子はここで離反、奥平父子は滝山城へ移り籠城する。

長篠城落城後、武田軍は退却を開始するが奥平定能が追撃、同族である武田方の奥平定包や甲斐の勇将が多数討ち取られる。

同時に秋葉街道より南下して遠江へ侵攻していた穴山信君、武田信廉に対し、徳川軍は本多忠勝・榊原康政を派遣し交戦、徳川軍の勝利となる。

天正1年(1573年)9月21日、武田の人質となっていた奥平貞昌(信昌)の妻おふう(16歳)と貞昌の弟仙千代(13歳)を処刑する。

天正1年、武田支配下の飛騨国で、上杉を支持する江馬輝盛が父時盛を殺害する。

天正1年、勝頼が馬場信春に命じ、遠江 諏訪原城を築城させる。

天正2年(1574年)1月、勝頼・山県昌景の兵15,000が東美濃の明知城(城主 遠山一行、遠山友治)を攻撃する。

2月5日、援軍として織田信長・信忠父子、明智光秀の兵30,000が進軍するが、明知城内で離反者が出て落城、占領する。遠山友治は討死、遠山一行は叔父の遠山利景と城を脱出する。

武田信虎が高遠城を訪れる。勝頼も高遠城へ入り、祖父信虎と面会する。【甲陽軍鑑】

3月5日、信虎が死去(81歳)。※77歳説もあり

天正2年(1574年)5月、第一次高天神城の戦い

勝頼が徳川領の遠江 高天神城を攻撃。

城主 小笠原信興は籠城するが6月18日、降伏開城する。

開城後勝頼は将兵を寛大に扱い、武田に帰属または徳川へ帰参かを自由に選択させる。

小笠原信興は武田方について高天神城を安堵され、籠城していた大須賀康高は徳川へ戻る。

<北条家>

元亀4年(1573年)1月、北条氏照が関宿城(城主 簗田晴助)に夜襲を行うが撤退する。

元亀4年1月1日、佐竹軍の太田資正が小田城(城主 小田氏治)を攻撃。大晦日に催された連歌会明けの城内は防御できず、占領される。(交戦を繰り返してきた小田城はこの年以降、佐竹家の支配下となる)

小田氏治はその後も北条家と連携しながら、常陸で佐竹家と転戦を続ける。

元亀4年2月、北条軍が深谷城を攻撃、城主 上杉憲盛を降伏させる。深谷上杉氏を鉢形城主 北条氏邦の傘下に入れる。

また武蔵国で残る上杉方の羽生城へも攻撃を行う。

元亀4年(1573年)3月、北条方の上野 金山城の由良成繁が、上杉方の桐生城 (柄杓山城) を攻撃、占領する。由良成繁は金山城、館林城、伊勢崎城、桐生城までを支配下に置く。

元亀4年4月12日、徳川領へ侵攻していた武田軍が撤退、信濃駒場で武田信玄が死去する(53歳)。

天正1年(1573年)12月、佐竹軍が残る小田氏の土浦城を攻撃。翌年1月、佐竹義重は援軍として車斯忠(車丹波)を派遣、土浦城を落城させる。

天正1年頃、北条家の元にいた今川氏真が浜松へ移る。

天正2年(1574年)1月、第三次関宿合戦。

北条氏政が出陣、関宿城を攻撃する。足利藤政は佐竹・上杉へ救援を求める。

天正2年2月、安房の里見家が再び上杉家と同盟関係となる。

天正2年4月、上杉謙信が関東へ侵攻、北条が攻撃中の羽生城へ救援に向かい、氏政と利根川で対峙する。(第二次利根川の対陣)

利根川増水のため、上杉軍は撤退する。

天正2年8月、氏政が下総へ進軍すると、下総の結城晴朝が佐竹を離反して北条につく。佐竹義重は氏政へ和睦を申し入れる。

天正2年6月、安房で里見義堯が死去(68歳)。里見義弘(45歳)が安房里見氏の当主となる。

天正2年(1574年)10月、氏政が関宿城を攻撃する。

これに上杉謙信が越後から救援に武蔵まで進軍するが、佐竹義重は北条との和睦交渉中であり謙信に応じないため、謙信は羽生城を捨て、越後へ撤退する。

天正2年11月、小田氏治の庶長子 友治が氏政に仕えていたことから、小田氏治は氏政に土浦城攻撃を要望し、北条氏房が土浦城を攻撃、佐竹氏から奪還する。

小田氏治は失地を回復し、再び佐竹軍に抵抗を続ける。

天正2年閏11月19日、佐竹義重の仲介で関宿城を開城させる。簗田晴助は降伏、水海城へ追放させる。

(その後簗田晴助は足利義氏より赦免を受け、古河公方に出仕する)

以降、支配下に置いた関宿城は北条の北方進出の拠点となる。

関宿城と同時に足利領の古河城、羽生城も攻略し、北条の支配下に収める。

天正2年、上総の酒井氏を攻撃する。

天正2年、北条領国の上総大坪に、里見方についた正木時忠が侵攻する。

<上杉家>

元亀4年(1573年)2月、北条軍が上杉方の武蔵 深谷城を攻撃、城主 上杉憲盛は降伏する。武蔵北部の領土を失う。

3月、越中一向一揆が再び富山城を占領。その後上杉謙信が攻撃して奪還する。

4月12日、徳川領へ侵攻していた武田軍が撤退、信濃駒場で武田信玄が死去する(53歳)。

4月、上杉家が再び佐竹家と連携、北条攻めについて申し合わせる。

4月25日、飛騨の江馬家臣 河上富信が上杉家の河田長親へ、武田信玄は病または死去したか不審に思うこと、また美濃・尾張は甲斐へ陣触れをしているらしいので、信玄の死は事実かと思うと伝える。【上杉家文書】

天正1年(1573年)8月、上杉謙信が越中へ侵攻、椎名氏・神保氏・一揆勢を攻撃する。増山城・守山城を落城させ、越中西部の朝日山城まで占領する。

加賀・越中一向一揆の勢力は衰え、謙信に従うことで和睦する。

天正2年(1574年)1月~5月、第十二回関東遠征。上野の諸城を落とすが、目的であった由良成繁の金山城は攻略に失敗する。

4月、羽生城の救援に向かい、北条氏政と利根川で対峙する。(第二次利根川の対陣)

利根川増水のため、上杉軍は撤退する。

天正2年3月、同盟関係の織田信長より洛中洛外図屏風が贈られる。

天正2年10月~12月、第十三回関東遠征。

再び上野 金山城(城主 由良成繁)を攻撃するが落城できず。

北条が攻撃する関宿城(城主 簗田晴助)の救援に武蔵まで進軍するが、同盟国の佐竹は北条と和睦交渉を始めており謙信に応じないことから、謙信は羽生城を捨て、軍を撤退させる。

その後、関宿城は北条軍に落城される。

以降、謙信は関東遠征を中止、越中・能登平定を目指す。

<伊達家>

天正1年(1573年)、須賀川城主 二階堂盛義が伊達から離反する。

天正2年(1574年)4月、伊達実元と蘆名盛氏・盛興が田村氏方の二本松義国・大内義綱を攻撃、二本松氏の八丁目城を占領する。二本松畠山氏が伊達・蘆名方となる。

天正2年6月、三芦城を追われていた石川晴光・石川昭光(伊達晴宗の四男)が、佐竹義重の傘下に入ることを条件に三芦城へ復帰することが決まる。これにより石川氏が佐竹傘下となる。

<最上家>

天正2年(1574年)頃、隠居した最上義守と当主の最上義光が不仲となり、内紛が起きる。(天正最上の乱)

※最上義守が次男の中野義時を推薦したことで家督争いが起きた説、また義光の政務に反抗した家臣と義守が謀反を起こした説がある。

最上義守は伊達輝宗や天童氏・寒河江氏・白鳥氏らと組み、1月、伊達軍が寒河江城を攻撃、占領する。

その後交戦が続くが、6月、蘆名当主の蘆名盛興が死去したことで伊達軍は撤退する。

7月に寒河江兼広が義光方になったことで伊達輝宗が出陣、楢下で最上義光と交戦する。

白鳥長久の仲介により、最上義守と義光の講和が成立する。

天正2年6月5日、蘆名氏の当主 蘆名盛興が死去(28歳)。(実権は父 蘆名盛氏が握る)

蘆名盛氏は人質としていた二階堂盛義の長男 二階堂盛隆を、蘆名盛興の未亡人 彦姫(伊達晴宗の四女)と婚姻させて養子とし、蘆名盛隆として蘆名氏18代当主とする。

<真田家>

天正2年(1574年)5月、真田幸隆が死去(62歳)、長男の信綱が家督を継ぐ。

<毛利家>

天正1年(1573年)、毛利輝元は羽柴秀吉の要請により安国寺恵瓊を派遣、足利義昭と秀吉の交渉役となる。しかし足利義昭が上洛の条件として人質を要求したため、交渉は決裂。

(輝元は信長と敵対しないためにも義昭を上洛させる目的があった)

天正1年12月12日、安国寺恵瓊が帰国中に家臣へ書状を送る。

「信長の代は数年は持つだろう、来年は公家などに成さると思われる、しかしながら高転びして仰向けに転んでしまうだろう。藤吉郎さりとてはの者である。」【吉川家文書】

※さりとてはの者、の訳は「そうはいっても藤吉郎は違う(没落しない)」、または「だからといって藤吉郎は優れていない」との訳す説もあり。

天正1年、山中幸盛が織田・浦上の支援を受けて再挙兵。

同じく因幡山名氏の再興を目指し本拠を追われていた山名豊国と組み、8月に因幡 鳥取城(毛利方の武田高信(旧山名家臣))を攻撃、占領する。

山名豊国が鳥取城を奪還して鳥取城主となる。(翌年、山名豊国は毛利家に臣従する)

天正2年(1574年)、毛利家が宇喜多家と同盟を結ぶ。これにより宇喜多家に遺恨のある三村元親(備中松山城主)が織田方へ離反する。

11月より小早川隆景を総大将として、備中の三村領を攻撃する。(備中兵乱)

備中北部の楪城を攻撃、城主 三村元範を討ち取る。

<宇喜多家>

天正1年(1573年)、宇喜多直家が岡山城を拡張修理し、居城とする。

天正2年(1574年)3月、浦上宗景が上洛し、織田信長から播磨・備前・美作の安堵を受ける。

しかしこれは周辺領主の小寺氏や別所氏が浦上傘下となることから、各領主から反発が起き、また浦上方の国衆が離反する。

これを機に宇喜多直家は浦上久松丸を正統な浦上家の当主として擁立し、浦上家と決別。毛利家と同盟を結ぶ。

宇喜多家と毛利家との同盟により、宿敵であった毛利方の備中 三村元親は毛利から離反、織田方につく。(三村元親は父を直家に殺されており、同じ毛利との同盟関係になることを拒んだ)

<長宗我部家>

天正2年(1574年)2月、長宗我部元親が一条氏の内紛に介入、一条兼定を豊後へ追放して兼定の子・内政に娘を嫁がせて支配下に置く。一条内政は土佐大津城へ移る。(大津御所と呼ばれる)

これにより土佐一国を平定する。

天正2年7月、土佐東部の国衆を制圧する。

<大友家>

天正2年(1574年)、長宗我部元親に本拠の中村を攻められた土佐一条氏の一条兼定が、大友家を頼り臼杵に滞在する。(一条兼定は翌年土佐に戻る)(一条兼定の妻は大友宗麟の娘であり縁戚関係)

<龍造寺家>

龍造寺隆信が今山の戦いで大友方についた肥前北部の鶴田・草野・波多氏へ攻撃を開始。

天正1年(1573年)、獅子ヶ城の鶴田氏を攻撃、降伏させる。

草野鎮永が龍造寺へ一揆を企てたため、鍋島直茂、神代長良ら龍造寺軍が出陣。

天正2年(1574年)、平原峠で草野氏に勝利、降伏させる。波多氏も降伏する。

天正2年、松浦鎮信が降伏を申し入れ、龍造寺配下となる。

天正2年、龍造寺軍が有馬方 平井経治の須古城を攻略。平井氏を滅亡させる。

天正2年、後藤氏を降伏させる。

<島津家>

元亀4年(1573年)1月、島津方の北郷氏が肝付氏と末吉の住吉原で交戦、大勝する。

元亀4年2月、大隅国の禰寝氏へ使者を送り、降伏させる。

天正2年(1574年)4月、新納忠元が肝付・伊地知氏へ和睦を勧め、肝付兼亮、伊地知重興が降伏する。これにより大隅国を平定する。