1565年 – 67年 将軍義輝の暗殺

大名目次:

<織田家>

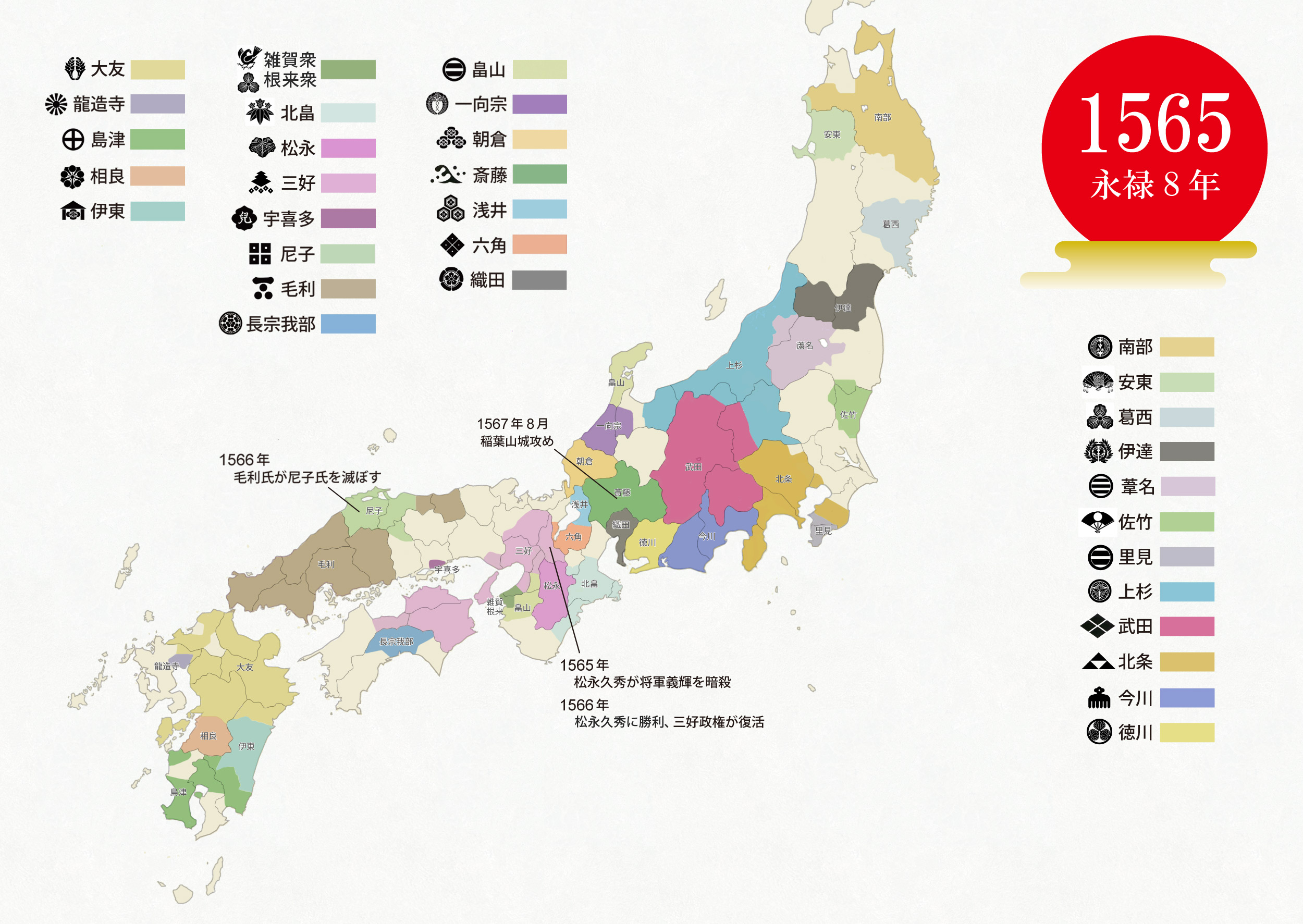

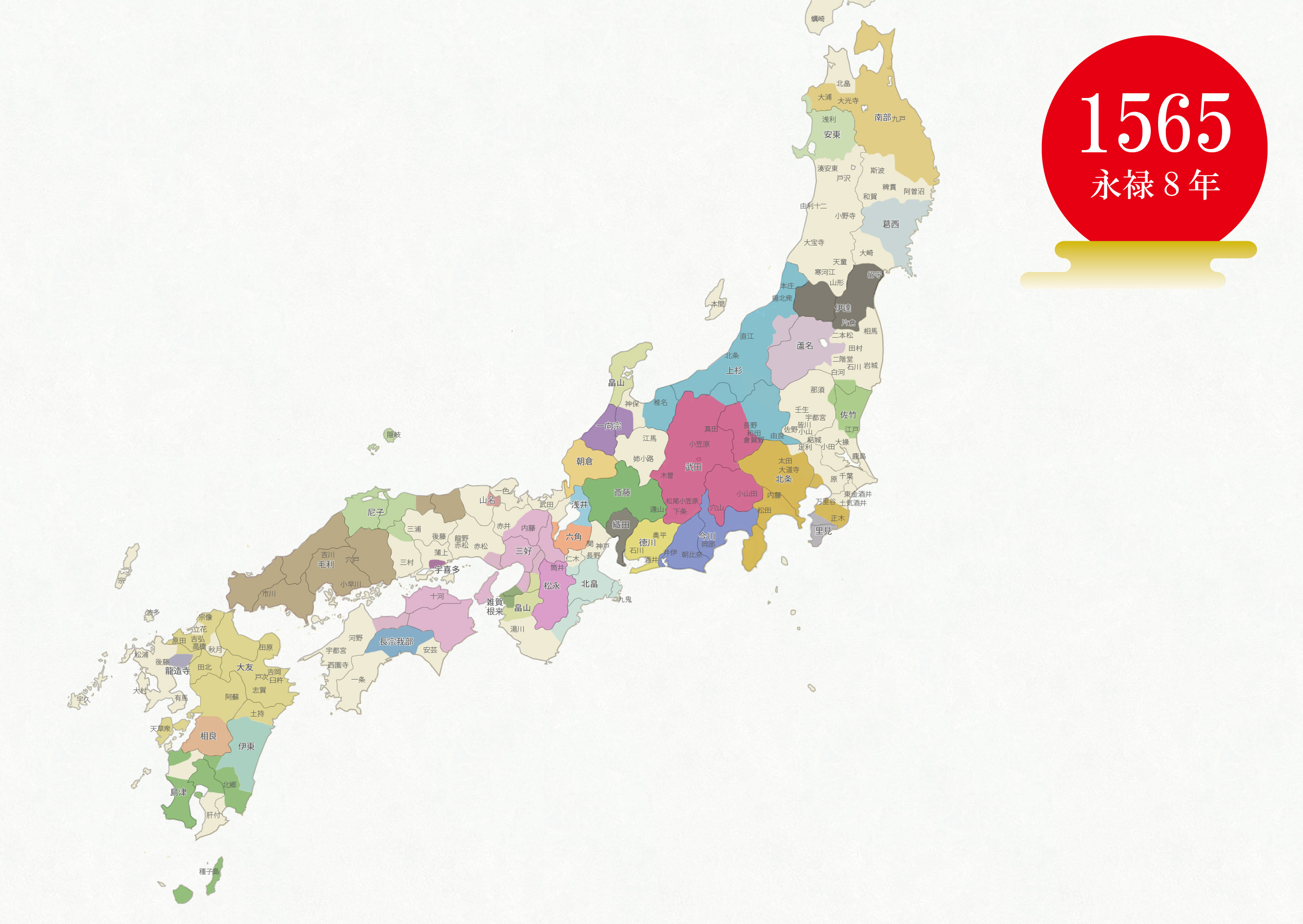

永禄8年(1565年)

永禄8年(1565年)5月19日、永禄の変。

将軍家と三好家は何度も対立して武力衝突を起こしており、室町幕府の権威を強めようとする足利義輝に対して三好氏、松永久秀が訴訟ありとして御所へ進軍する。

三好義継、三好三人衆(三好長逸・三好宗渭・岩成友通)、松永久通(松永久秀の息子)による10,000の軍勢が二条城を襲撃。

将軍 足利義輝も自ら刀を手に戦うが、討死する(30歳)。

三人衆らは興福寺の一乗院にいた義輝の弟 義昭(将軍家の慣例で出家しているため法名は覚慶)を捕えて興福寺で幽閉とし、もう一人の弟 周高は呼び出して殺害する。

三人衆と松永久秀は阿波公方の足利義栄(義輝・義昭の従兄弟)を将軍候補として擁立する。

6月、六角家から上杉家へ、上杉輝虎の上洛を要請し、三好・松永討伐のため越前・若狭・尾張にも協力を依頼することを伝える。

7月5日、正親町天皇が三好義継の申し入れを受け、宣教師の追放を命じる。【言継卿記】

斎藤領の美濃中部では関城(長井道利)、加治田城(佐藤忠能)、堂洞城(岸信周)が反織田の盟約を結ぶが、前年に佐藤忠能が離反、信長に内通する。

8月、信長が堂洞城を攻撃。関城から長井道利が援軍に来るが信長が防戦し、堂洞城を落城させる。(この戦いで信長公記の著者 太田牛一が弓衆として活躍する)

9月、信長は家臣の斎藤利治に関城を攻撃させ、落城させる。

これにより東美濃を支配下に置く。

9月、織田家と武田家が同盟を結ぶ。

信長は一族である織田信正 (掃部頭) を甲斐へ派遣、信長の養女 龍勝院 (信長の姪) と信玄の四男 勝頼 (諏訪勝頼) が婚姻となる。※武田信玄は懐柔策として占領した地域の旧族に子女を養子に入れており、四男の勝頼も対象となっていた。

(織田・武田の同盟関係は元亀3年(1572年)の信玄による徳川領侵攻まで続く)

11月、龍勝院が信濃へ輿入れする。【甲陽軍鑑】

11月2日、信長が美濃の坪内利定宛に判物(知行安堵状)を出す。※証文に "木下藤吉郎秀吉"とあり、最初の秀吉文書となる

永禄8年、木下藤吉郎が斎藤領の美濃 鵜沼城を攻略。

永禄9年(1566年)

永禄9年(1566年)8月、近江 矢島御所に入っていた足利義昭が信長とともに上洛することを計画。義昭の仲介で織田家と斎藤家の和睦が成立する。

幽閉されていた義昭を助けた一色藤長・三淵藤英が、義昭の上洛に信長が参陣することを周辺へ伝え、協力を呼びかける。

「御入洛のため御供として織田尾張守が参陣します。いよいよ頼りにすると思い召されたので、特別に忠節をされるよう調えられれば、お喜びになるでしょう。」【8月28日付 一色藤長・三淵藤英連署書状】

(この書状の裏は将軍家の医師である米田貞能が医薬書として永禄9年10月20日に再利用している。そこに明智光秀が近江高島の田中城に籠城していた際に伝えた薬の処方についての記載あり)

しかし翌8月29日、六角義賢(承禎)が義昭から離反。

さらに計画を知った三好家が斎藤龍興を寝返らせたことで妨害を受け、上洛計画は頓挫する。【閏八月十八日付 氏家直元等書状】

8月29日、信長が美濃へ侵攻、木曽川を越えて河野島へ入る。斎藤龍興も河野島へ出陣するが木曽川が洪水となり、両軍が対峙する。

水が引いた閏8月8日、織田軍が撤退するところを斎藤軍が攻撃、織田軍は敗北する。(河野島の戦い)

墨俣城の築城

永禄9年(1566年)、美濃攻略のため信長は長良川対岸の斎藤領内に砦を築く計画を立てる。

秀吉はその砦の大将を申し出、9月5日に築城を開始。稲葉山城から斎藤軍8,000の攻撃を受けるが信長が防ぐ。

「七、八日目にほぼ完成し、塀や櫓を築き、その夜に塗り上げ、長屋に至るまで残る所なく完成した。高くそびえて見えたため、敵は戦意を失ったそうだ。」

その後秀吉は敵陣に夜討ちをかけて大勝する。【甫庵太閤記】

※【絵本太閤記(1797年成立)】では墨俣砦の普請に佐久間信盛と柴田勝家が失敗、秀吉が普請を申し出、7日の内に完成させることを伝える。普請中に斎藤勢の攻撃を受けるがこれを防ぎ、白紙を貼って矢狭間を描いて一夜のうちに城が完成したように見せ、驚いた斎藤勢は撤退する。

永禄9年(1566年)、織田軍の滝川一益が北伊勢の桑名へ侵攻、下深谷城を占領する。【桑名市史】

永禄9年、織田軍の佐久間信盛が西三河へ侵攻、今川方の寺部城を攻撃、占領する。(以降、既に織田が占領していた拳母城・梅ヶ坪城・広瀬城などともに西三河の高橋郡を支配下に置く)※徳川家との領地分配は決まっていたと思われる。

永禄10年(1567年)

永禄10年(1567年)5月27日、織田信長の長女 徳姫(五徳)が信康に嫁ぐ。(婚姻の約束をしたのは永禄6年(1563年))

美濃国を平定

8月、信長が稲葉山城を攻撃、斎藤家を滅ぼす。

斎藤家の西美濃三人衆(稲葉一鉄(良通)・氏家卜全(直元)・安藤守就)が信長に内応、これに乗じて織田軍が城を攻撃、斎藤龍興は降伏する。

斎藤龍興は長良川を下り長島へ逃れる。(その後三好家、朝倉家のもとで織田家に抵抗を続ける)

信長は稲葉山城を岐阜城と改め、居城とする。

斎藤龍興家臣の斎藤利三も織田家へ服属、稲葉良通の家臣となる。

斎藤家を去っていた浪人の竹中半兵衛を秀吉の要望により登用、秀吉家臣とする。

永禄10年、滝川一益が北伊勢へ侵攻。南部氏、加用氏、梅津氏、冨田氏ら国衆を服属させる。織田軍は神戸氏の高岡城を攻撃するが防戦される。【勢州軍記】

永禄10年(1567年)10月、信長が美濃国加納へ楽市令を出す。【円徳寺文書】

一、当市場越居之者、分国往還不可有煩、井借銭・借米・地子・諸役令免許訖。雖為譜代相伝之者、不可有違乱之事。

一、不可押買・狼藉・喧嘩・口論事、

一、不可理不尽之使入、執宿非分不可懸申事、

右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件。

「一、当市場に移る(住む)者は、領内の往来を制限しない。並びに借銭・借米・地子・諸役は免除した。代々仕える者であっても、法に違反してはならない。

一、押買・狼藉・喧嘩・口論をしてはならない。

一、理不尽な使い入れがあってはならない、不当な宿取りをしてはならない。

右の条において違反した者は、速やかに厳科に処するものである。以上命令はこのようなものである。」

※室町時代は荘園領主(寺社や貴族)が商業特権を独占しており、商人は税を納めることで営業を許可されていた。また組合組織の「座」は荘園領主へ税(座役)を納めることで身分を保護され、関銭(通行税)の免除などの特権を与えられていた。

楽市令が出されたことにより、それまで荘園領主が独占していた商業特権を廃止、商人が税を払うことなく商売に参加できるようにした。

※この制札の宛先は"楽市場"であるため、すでに楽市が存在していたと考えられている。

※楽市令はその他の大名では、永禄9年(1566年)4月3日に今川氏真による富士大宮へ楽市令、また記録上の初見は天文18年(1549年)に六角義賢が観音寺城下町の石寺新市へ、すでに出されていた楽市令の確認事項を伝えている。

信長は翌年の永禄11年9月に再び美濃加納へ同様の制札を出し、「さかり銭(営業税)」免除の文言と「楽市・楽座の上、諸商売すべき事」と楽市楽座の条項を加えている。

信長は楽市令を近江金森にも出し、天正5年(1577年)6月には近江安土にも出している。

永禄10年(1567年)11月、信長は「天下布武」の印を使用し始め、武力で世を統治する意思を表明する。(この「天下」は足利将軍の支配する京や畿内を指すと考えられている)

12月、武田信玄の五女 松姫と信忠を婚約させ、同盟関係を強める。

<徳川家>

三河国周辺地図

※海岸線や浜名湖の地形は明治時代古地図、江戸期の絵図を基に作成

永禄8年(1565年)、家康が東三河の今川領 吉田城を攻略、占領する。城主 小原鎮実は降伏開城して遠江へ出国する。

この頃作手の奥平氏、田峰の菅沼氏、長篠の菅沼氏も松平家に帰属する。

永禄8年、松平家康に次女 督姫が誕生する。※誕生は天正3年(1575年)とも言われる

永禄9年(1566年)、織田軍の佐久間信盛が西三河へ侵攻、今川方の寺部城を攻撃、占領する。(以降、既に織田が占領していた拳母城・梅ヶ坪城・広瀬城などともに西三河の高橋郡を支配下に置く)※徳川家との領地分配は決まっていたと思われる。

5月、牛久保城主 牧野成定が降伏、三河を平定する。※史料によっては牧野成定の徳川家帰属は永禄8年。

三河を統一した家康は三備の軍制を整え、東三河は酒井忠次を吉田城に置き旗頭として統治、西三河は石川家成(1569年からは石川数正)を旗頭として統治させる。

また家康直属旗本衆として本多忠勝・榊原康政・鳥居元忠・大久保忠世らを配属させる。

12月29日、朝廷から認められ、徳川の姓を名乗り徳川家康となる。従五位下三河守を叙任される。

永禄10年(1567年)5月27日、織田信長の長女 徳姫(五徳)が信康に嫁ぐ。(婚姻の約束をしたのは永禄6年(1563年))

<今川家>

永禄8年(1565年)、松平元康により吉田城(城主 小原鎮実)が攻撃、占領される。小原鎮実は遠江へ逃亡する。

永禄8年12月、今川氏真が一昨年に今川家を離反して和睦した曳馬城主(後の浜松城) 飯尾連龍を呼び出し、駿府に出仕させ殺害する。

永禄8年、武田家では信玄の嫡男 武田義信(正室は義元の娘 嶺松院)の謀反が露見し、東光寺に幽閉される。

永禄9年(1566年)4月、今川軍が曳馬城に残る反対勢力を攻撃、開城させて反乱を収束させる。

永禄9年、織田軍の佐久間信盛が西三河へ侵攻、今川方の寺部城が攻撃、占領される。

永禄10年(1567年)、吉田城を追われた小原鎮実が挙兵、徳川方の遠江 宇津山城を攻撃、占領する。(しかし翌年、酒井忠次の攻撃を受け脱出、後に花沢城へ入る)

永禄10年5月、連歌師の里村紹巴が駿府を訪問。寺社や公家宅で連歌の会や茶会が行われる。

永禄10年10月19日、武田義信が東光寺で死去する(30歳)(病死と言われる)。

永禄10年11月、妻の嶺松院は駿河へ帰国する。武田家との婚姻関係は解消となる。

<武田家>

永禄8年(1565年)9月、武田家と織田家が同盟を結ぶ。

武田信玄 四男の四郎勝頼と織田信長の養女 龍勝院 (信長の姪) の婚姻が成立、織田家と同盟関係となる。(元亀3年(1572年)の信玄による徳川領侵攻まで続く)

11月、龍勝院 (遠山夫人) が信濃へ輿入れする。【甲陽軍鑑】

その後、毎年7回、信長から使者が来て貢物が届けられる。【甲陽軍鑑】

永禄8年10月、山県昌景が武田義信の傅役(教育係)の飯富虎昌と武田義信の密会を信玄に訴え、義信の謀反が発覚する。(義信は今川派だったとされ、織田家との同盟に反対していた)

永禄8年10月15日、信玄は飯富虎昌らを処刑する。

10月、武田義信は正室 嶺松院 (今川義元の娘) と離縁とし、東光寺へ幽閉される。

永禄8年、飛騨経由で江馬軍とともに越中の椎名氏を攻撃する。

永禄8年11月、真田幸綱が上杉方の上野 嶽山城 (吾妻斎藤氏の居城) を攻略する。

永禄9年(1566年)7月、信玄が上杉方の上野 箕輪城(城主 長野業盛)を攻撃、占領する。長野業盛は自害する。

これにより西上野が武田の支配下となる。

永禄10年(1567年)、信長と同盟関係を強めるため、信玄の五女 松姫(7歳)が織田信忠(11歳)に婚約の約束をする。(翌年の駿河侵攻、三方ヶ原の戦いによって婚約は破棄となる)

永禄10年10月19日、武田義信が東光寺で死去(30歳)(病死と言われる)。信玄の指名により四男の勝頼が後継者と定められる。

11月、義信の正室 嶺松院 (今川義元の娘) は駿河へ帰国する。

<北条家>

永禄8年(1565年)2月、北条氏政が出陣、前年に里見方についた上総の土気城 酒井胤治を攻撃するが、撤退する。

永禄8年3月、第一次関宿合戦。

氏康・氏政、太田氏資が出陣、古河公方を掌握するため、関宿城(城主 簗田晴助)を攻撃する。

しかし落城できないまま、簗田晴助の援軍として佐竹義重が進軍したため撤退する。

永禄8年8月、氏康・氏政が武蔵忍領の上杉方である成田氏長を攻撃する。

永禄8年、氏政に四男 菊王丸 (後の北条氏房) が誕生する。

永禄9年(1566年)春、三浦半島の三崎に明船が到着。船に積んでいた陶磁器や珊瑚の珠など明の工芸品を売買する。その後小田原城下に唐人村が作られ、中国人が小田原に居住する。【北条記】

永禄9年3月20日、上杉輝虎(主力は里見氏・酒井氏の軍勢)が、北条方である下総 小金城、また千葉胤富の家臣 原胤貞の臼井城を攻撃する。(臼井城の戦い)

しかし輝虎は落城できず上杉軍は大敗となり、退却する。

上杉輝虎はこの敗北により、関東の国衆への影響力が弱まる。下総の千葉氏は以降北条方となる。

永禄9年5月、常陸の小田氏治、下総 結城晴朝、下野 小山秀綱、宇都宮広綱が北条家に人質を差し出し従属する。(小田氏治は後に上杉方、宇都宮広綱は後に佐竹方につく)

永禄9年閏8月、上野 由良成繁、下野 皆川俊宗、武蔵 成田氏長も上杉を離反、北条につく。

永禄9年12月、上杉領 厩橋城の北条高広を北条方に寝返らせる。(永禄12年(1569年)の越相同盟時に厩橋城と北条高広は上杉方に戻る)

また館林城の長尾景長も北条方となる。

永禄10年(1567年)、関宿城の簗田晴助と一時和睦を結ぶ。条件として簗田方の常陸 守谷城(城主 相馬治胤(千葉氏一族で北条派))を北条領とする。

永禄10年6月、上総 土気の酒井胤治、東金の酒井政辰、下総 守谷の相馬治胤が北条方となる。

三船山合戦

第二次国府台合戦の敗北で衰退していた里見氏を攻撃するため、北条軍は佐貫城の北にある三船山に砦を築く。

永禄10年(1567年)8月、三船台の砦を里見義弘が包囲する。それに対し氏康は氏政・太田氏資を出陣させて江戸湾を渡海させる。また別働隊として氏照・原胤貞を里見義堯の久留里城へ侵攻させる。

里見義弘は佐貫城を出陣、氏政・太田氏資の軍と交戦し、里見軍が勝利する。

北条の水軍は北条綱成が三浦口より安房へ向かうが、菊名浦の沖合いで里見水軍と交戦し、敗北する。

里見義弘は追撃を行い、殿軍の太田氏資を討ち取る。北条軍は全軍が相模へ撤退する。

北条の敗北により真里谷城は里見氏が占領し、また北条方についた上総の土気、東金の両酒井氏が里見方につき、里見氏は勢力を回復させる。

<上杉家>

永禄8年(1565年)11月~永禄9年5月、第六回関東遠征。

上杉輝虎が関東へ侵攻、下野 小山城(城主 小山秀綱)、上野 唐沢山城(城主 佐野昌綱)、常陸 小田城(城主 小田氏治)を占領。

永禄9年(1566年)3月20日、上杉輝虎(主力は里見氏・酒井氏の軍勢)が、北条方である千葉胤富の家臣 原胤貞の臼井城を攻撃する。(臼井城の戦い)

しかし上杉軍は大敗北となり、退却する。

この敗北により、関東の国衆へ輝虎の影響力が弱まる。下総の千葉氏は以降北条方につくことになる。

永禄9年9月、武田軍に上野 箕輪城を占領され、西上野は武田が支配下に置く。

臼井城の敗北以降、関東の多くの国衆が北条方となる。常陸の小田氏治、下総 結城晴朝、下野 小山秀綱、上野 由良成繁、下野 皆川俊宗、武蔵 成田氏長らが北条方につく。

永禄9年12月~永禄10年4月、第七回関東遠征。再度離反した唐沢山城(城主 佐野昌綱)を占領する。

永禄10年(1567年)、厩橋城の上杉家臣 北条高広が離反、北条につく。(永禄12年(1569年)の越相同盟時に厩橋城と北条高広は上杉方に戻る)

3月、信濃 野尻城を占領する。

10月、第八回関東遠征。再び唐沢山城を攻撃。城主 佐野昌綱を降伏させる。

<南部家>

永禄8年(1565年)、当主 南部晴政に男児がいなかったため、叔父 石川高信の子である南部信直を長女の婿として三戸城に迎え、跡継ぎとする。

永禄9年(1566年)、出羽の安東愛季が比内地方の浅利氏に勝利。勢力を拡大する安東軍(兵数5,000)が南部領の鹿角郡へ侵攻する。

長牛城(城主 一戸友義)を攻撃されるが、安東軍を退却させる。

永禄10年(1567年)、安東愛季が再び長牛城を攻撃。長牛城は落城、占領される。

<伊達家>

永禄8年(1565年)、伊達晴宗が次男 輝宗(伊達政宗の父)に家督を譲る。伊達輝宗が伊達家16代当主となる。(実権はまだ晴宗が握る)

永禄8年、蘆名盛氏が二階堂盛義(妻は晴宗の長女 阿南姫)の岩瀬郡へ侵攻、伊達晴宗は援軍を出すが敗北し、二階堂盛義は降伏する。

蘆名氏との和睦条件として、蘆名盛氏の嫡男 盛興に伊達晴宗の四女 彦姫(輝宗の妹)を嫁がせることとなる。

しかし隠居の晴宗は反対し、輝宗と対立する。

永禄8年(1565年)6月19日、丸森城に隠居していた伊達稙宗が死去(78歳)。

すると稙宗の遺言をめぐり、相馬氏と伊達氏の間で境界の問題が起きる。相馬義胤の正室 越河御前は伊達家へ帰される。

相馬盛胤が丸森城を占領、伊具郡も支配下に置く。 (以降、約20年間相馬家と丸森城の攻防が続く)

伊達輝宗が山形城主 最上義守の娘(最上義光の妹)義姫と結婚する。

永禄9年(1566年)、蘆名盛氏が二階堂盛義(妻は伊達晴宗の長女 阿南姫)を降伏させる。

蘆名盛氏は二階堂盛義の嫡男 盛隆を人質に取り、また蘆名盛氏の嫡男 盛興と伊達晴宗の四女 彦姫を婚姻させ、蘆名家と伊達家も和睦する。

永禄10年(1567年)8月3日、米沢城で伊達輝宗に長男 梵天丸(後の伊達政宗)が誕生する。梵天丸は幼少期に疱瘡にかかり、右目を失明する。

永禄10年、対立していた留守氏の留守顕宗に圧力をかけ、伊達晴宗の三男・政景が留守氏の当主となる。

<三好家>

永禄8年(1565年)5月19日、永禄の変。

将軍家と三好家は何度も対立して武力衝突を起こしており、室町幕府の権威を強めようとする足利義輝に対して三好氏、松永久秀が訴訟ありとして御所へ進軍する。

三好義継、三好三人衆(三好長逸・三好宗渭・岩成友通)、松永久通(松永久秀の息子)による10,000の軍勢が二条城を襲撃。

将軍 足利義輝も自ら刀を手に戦うが、討死する(30歳)。

三好三人衆と松永久秀は阿波公方の足利義栄(義輝・義昭の従兄弟)を将軍候補として擁立する。

襲撃後、松永久秀らは足利義輝の弟 周暠を殺害。もう一人の弟 義昭(将軍家の慣例で出家しているため法名は覚慶)を捕え、大和 興福寺に幽閉する。

7月、義昭は一色藤長・和田惟政・仁木義政・畠山尚誠・米田求政・三淵藤英・細川藤孝らの援助を受け7月28日に興福寺を脱出、甲賀の和田惟政を頼る。

「霜台(松永久秀)が、故人(義輝)には後継者の息子が一人もいなかったので、弟にあたる自分を殺害するのではないかと恐れた。そこで彼は夜分密かに奈良の興福寺という僧院から脱出して、甲賀の和田殿の家に至った」【フロイス日本史】

「和田殿は、越前、近江、美濃、尾張の諸国王たちの許しで交渉をし、使命を果たすことに約4年を費やした。そして彼は公方様とその従臣を養うために、自らの封禄および所持するものを全て売却した。」【フロイス日本史】

11月、義昭は六角義賢(承禎)を頼り近江野洲郡矢島村へ移り、矢島御所に身を置く。

永禄8年(1565年)、丹波では赤井氏の赤井時家・荻野直正が勢力を回復し、8月2日、荻野直正が三好方の内藤宗勝(松永長頼)と交戦、内藤宗勝は討死となる。

翌永禄9年には内藤家の八上城も波多野元秀に奪還され、丹波西部は赤井氏が奥三郡(氷上郡・天田郡・何鹿郡)、波多野氏が多紀郡を支配下に置く。

(内藤家は息子の内藤如安が継ぎ、丹波八木周辺に移る)

永禄8年、主導権争いから三好三人衆と松永久秀が対立関係になり、三好家は内乱状態となる

11月、三好三人衆が松永方の飯盛山城を攻撃。翌月に占領する。

11月、松永久秀が大和国を攻撃、筒井順慶を追い出す。

三好三人衆は主君である三好義継を擁立して高屋城へ入れる。

永禄8年、松永久秀がフロイスら宣教師を京から追放する。宣教師は堺へ退去する。

永禄9年(1566年)2月17日、義昭(覚慶)が還俗(僧侶から俗人へ戻ること)して改名、覚慶から足利義秋と名乗る。

2月、松永久秀は堺で畠山高政の軍と合流する。

2月、三好三人衆・筒井順慶が和泉堺の松永久秀・畠山高政と合戦。松永久秀は敗北する。(上芝の戦い)

松永久秀は多聞山城へ退却する。

5月、松永久秀は堺で畠山高政の軍と合流するが、三好三人衆が堺へ進軍、松永久秀は講和した後に逃亡する。

その間に筒井順慶は筒井城を奪い返し、大和国に復帰する。

多聞山城は嫡男の松永久通が守る。

矢島御所の足利義昭は六角義賢や和田氏の協力で、かつて兄義輝が尾張守護代に任命した信長との上洛を計画する。

永禄9年(1566年)8月、信長が北伊勢経由で上洛する予定だったが、これを知った三好三人衆が六角義賢と組んで義昭の襲撃を計画する。

また三人衆は信長の上洛を防ぐため斎藤龍興に働きかけ、信長の進軍を妨害する。

身の危険を感じた義昭は閏8月、矢島御所を去り若狭の武田氏を頼る。

「江北の浅井はもちろん、江南の六角父子としても義秋の要望にこたえて信長の通る道を空けることとなった。そして八月二十二日、信長が出兵したとの風聞が世間に広まると、三好三人衆は大いに驚き、承禎を説得して密かに義秋を殺害しようと謀ると、木陰を頼って雨宿りするも雨に濡れた心地となり、八月二十九日、近臣数名を従え、矢島を去って若狭へ赴き、姉婿の武田義統に頼ろうとした。」【東浅井郡志】

しかし若狭では武田義統・元明の父子が対立し争いが起きたため、9月に越前へ向かう。

義昭は上杉謙信を頼り越後へ向かうため、大覚寺義俊・智光院頼慶を派遣して協力を要請する。その頃朝倉家の国衆 堀江景忠が寝返って一向一揆方につき、越前を攻撃して戦となる。

そのため義昭は敦賀で約1年間滞在することになる。【東浅井郡志】

翌年、朝倉家と一向一揆が和睦。これにより義昭は永禄10年(1567年)11月21日、越前一乗谷へ入る。【福井県史 通史編】

永禄9年11月、阿波国から篠原長房(三好長慶の弟 三好実休の重臣)が畿内へ上陸、三好三人衆と手を結ぶ。

三好軍は松永領の勝龍寺城、淀城を攻撃、占領する。

永禄10年(1567年)2月16日、三好三人衆に実権を握られ孤立していた三好家当主の義継が高屋城を脱出、堺の松永久秀を頼る。

劣勢だった松永久秀はこれにより4月7日、信貴山城に復帰する。

4月、三好三人衆・池田勝正が大和の松永領を攻撃(東大寺大仏殿の戦い)。10月に松永久秀が勝利。その後三人衆との小規模な戦闘が続く。

<毛利家>

永禄8年(1565年)2月、毛利隆元の嫡男 幸鶴丸が吉田郡山城で元服(13歳)、毛利輝元と名乗る。

永禄8年4月、毛利元就・吉川元春・小早川隆景が尼子氏の月山富田城の総攻撃を開始する。(第二次月山富田城の戦い)

白鹿城の攻略や毛利水軍による海上封鎖で孤立させた月山富田城を兵糧攻めにする。

永禄8年、備中松山城主 三村家親が毛利方として美作へ侵攻、三浦氏の高田城を攻撃、占領する。

毛利家から牛尾久盛が派遣され、牛尾久盛が高田城主として入る。

永禄9年(1566年)11月、月山富田城が降伏開城する。元就は尼子一族の命を保証し、尼子義久ら三兄弟に自決を認めず安芸へ送り幽閉する。

これにより毛利家が安芸・周防・長門・石見・備後・出雲・伯耆の7か国を支配下に置き、中国地方を平定する。

永禄9年頃、備中の三村家親が備中北部の楪城を攻撃、占領する。

永禄9年、備中の三村家親が宇喜多直家の命令を受けた遠藤又二郎・喜三郎兄弟により、鉄炮で暗殺される。三村家は次男の元親が継ぐ。

永禄9年、美作の三浦氏が毛利に奪われた高田城を攻撃、奪還する。

永禄10年(1567年)7月、三村元親が復讐のため宇喜多領へ侵攻。明禅寺付近で合戦となり、三村軍は敗北する(明禅寺合戦)。

この時三村家傘下の金光宗高(石山城主(後の岡山城))が宇喜多直家に降伏する。

永禄10年(1567年)、北九州の大友領へ侵攻する。

<宇喜多家>

永禄9年(1566年)、備中の三村家親が宇喜多領へ侵攻。宇喜多直家は遠藤又二郎・喜三郎兄弟に命じて、三村家親を鉄砲で暗殺することに成功する。

永禄10年(1567年)7月、備中で家督を継いだ三村元親(家親の次男)が宇喜多領へ侵攻。明禅寺付近で合戦となり、宇喜多直家が勝利する(明禅寺合戦)。

この時三村家傘下の金光宗高(石山城主(後の岡山城))が宇喜多直家に降伏する。

<大友家>

永禄8年(1565年)5月、昨年離反した立花山城主 立花鑑載を戸次鑑連 (後の立花道雪)・吉弘鑑理が攻撃、鎮圧する。立花鑑載は助命される。

永禄8年、毛利との講和後も抵抗を続ける規矩郡 長野助盛 (秋月文種の子 秋月種信と言われる) の小三岳城を攻撃、占領する。

永禄9年(1566年)、毛利と裏で繋がっていた宝満城主の高橋鑑種が謀反を起こす。

永禄10年(1567年)4月、秋月種実 (秋月文種の次男) も高橋鑑種に呼応して挙兵する。

大友宗麟は高橋鑑種、秋月種実を討つため戸次鑑連、吉弘鑑理、臼杵鑑速ら20,000の兵を出陣させる。

永禄10年7月、大友軍が高橋鑑種の宝満城を落城させる。

永禄10年8月、大友軍が秋月領へ侵攻、休松城など支城を落城させる。

しかし毛利軍の後詰の噂を聞き撤退を開始。9月3日、秋月種実は撤退する大友軍へ夜襲をかけ大友軍は敗北する。(休松の戦い)

この戦いで戸次鑑連は一族の多くを失う。

永禄10年9月、筑前の国衆 原田隆種(高祖城)や宗像氏貞(蔦ヶ岳城)、麻生隆実(花尾城)も毛利方へつく。筑紫惟門(勝尾城)も毛利方へつくが、筑前侍島で大友軍の攻撃を受け、自害する。息子の広門が家督を継ぐ。

<龍造寺家>

永禄8年(1565年)3月、敵対する神代勝利が死去(55歳)。

4月、龍造寺隆信は嫡男の神代長良が守る千布城を攻撃、占領する。

神代長良は筑前へ逃れるが、原田氏らの加勢で三瀬城へ復帰する。

<伊東家>

永禄9年(1566年)10月、島津に奪われた日向 飯野城攻略のため小林城 (三ノ山城) を築城するが、そこへ島津義久、義弘、歳久が出陣、小林城を攻撃される。

伊東家臣の米良重方の活躍により、伊東軍が勝利する。

<島津家>

永禄8年(1565年)、薩州家の島津忠兼が天草諸島の長島へ渡海、堂崎城(城主 天草越前正)を攻撃、占領する。また獅子島も占領、支配下に置く。

永禄9年(1566年)、島津貴久が隠居、嫡男 義久が第16代当主となり家督を継ぐ。

永禄9年10月、島津義久、義弘、歳久が、伊東氏が日向 飯野城攻略のため築城中の小林城 (三ノ山城) を攻撃するが、敗退する。この戦いで義弘は重傷を負う。

永禄9年、肝付兼続の本城 高山城を攻撃、占領する。肝付氏は息子の良兼が抵抗を続ける。

永禄10年(1567年)、菱刈氏が島津から離反、菱刈氏・相良氏・伊東氏が敵対関係となる。

11月、菱刈氏の馬越城を攻撃、占領する。菱刈氏の本城である大口城を包囲する。