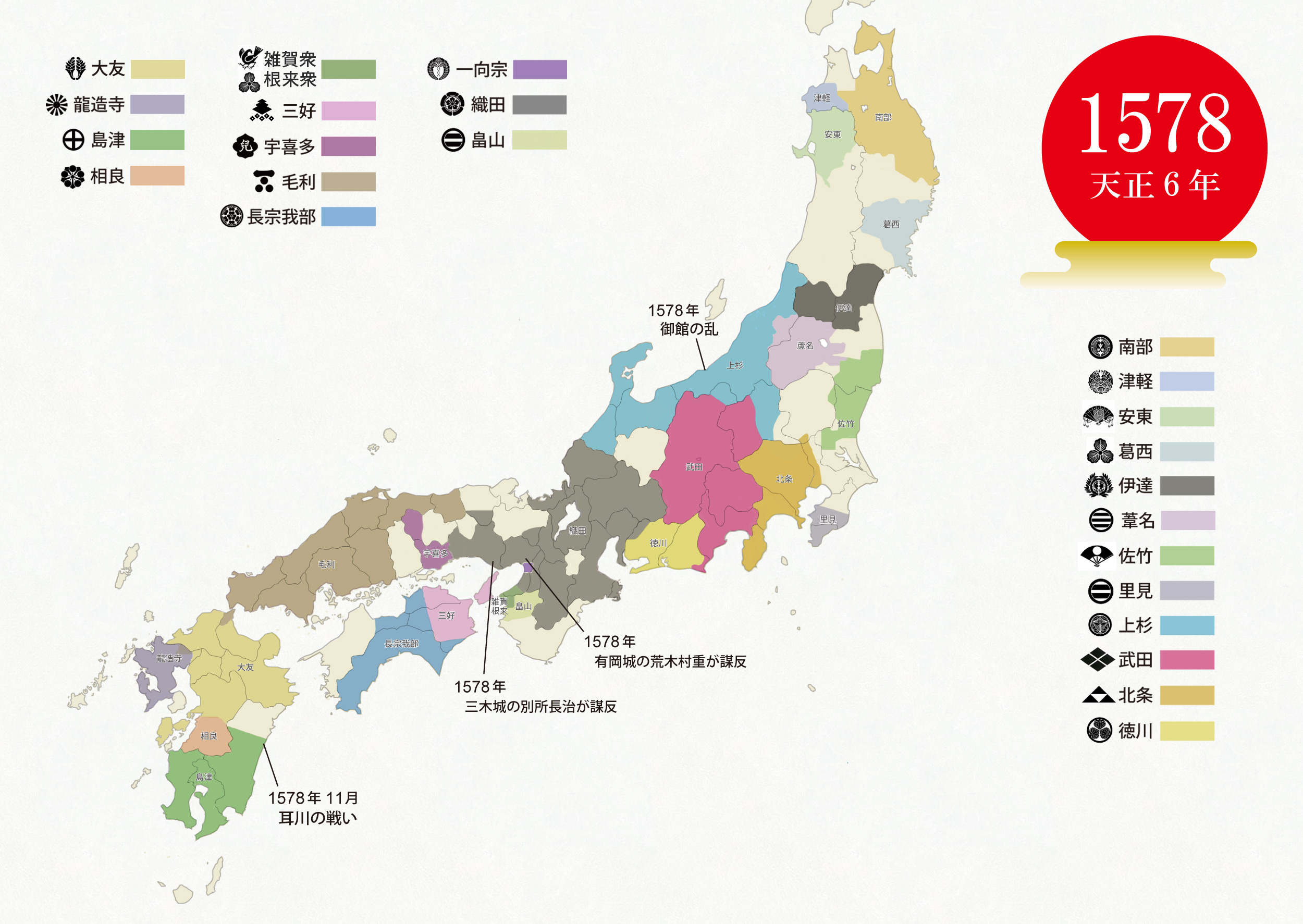

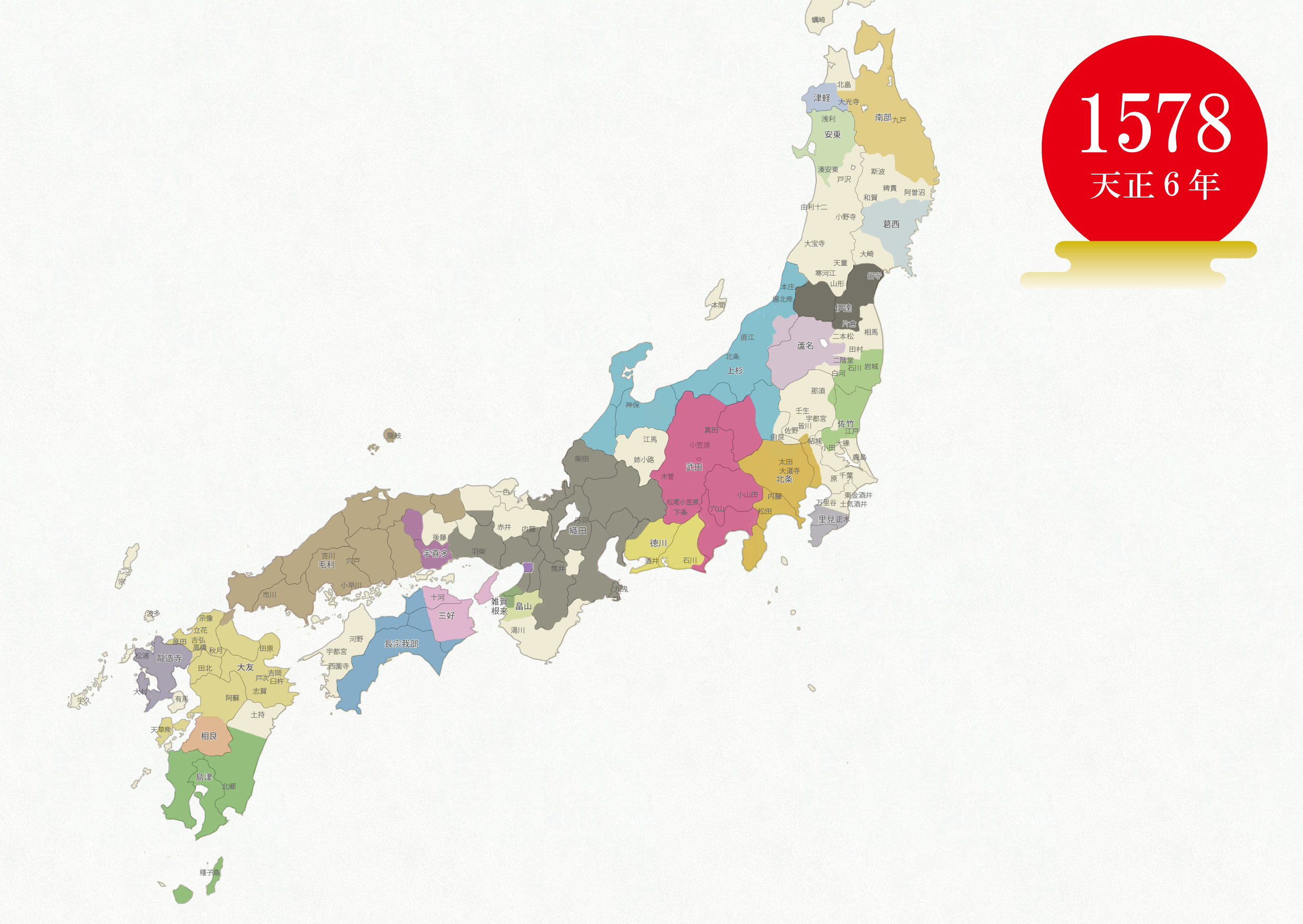

1578年 – 79年 御館の乱 耳川の戦い

大名目次:

<織田家>

天正6年(1578年)

天正6年(1578年)元旦、織田信長が安土城で茶の湯を催す。

織田信忠・武井夕庵・林秀貞・滝川一益・細川藤孝・明智光秀・羽柴秀吉・荒木村重・丹羽長秀・長谷川宗仁・市橋長利・長谷川与次が参列する。信長は朝の茶を12名に振る舞う。

各大名に豪華な座敷を用意、「松島」「三日月」などの名物茶道具の披露会を行う。

1月4日、前年に信忠へ譲った茶道具の披露会が、信長の小姓 万見仙千代の屋敷で行われる。

1月10日、狩りで獲った鶴を正親町天皇、近衛前久へ献上する。

1月12日、信長が礼参した津田宗及に建築中の安土城内を案内し、黄金1万枚を見せる。

その後13日から尾張・美濃で鷹狩りを行い25日、安土城へ戻る。

1月6日、信長が正二位へ叙任される。

1月11日、明智光秀が津田宗及を招き茶会を催す。光秀は信長から拝領した八角釜を披露する。【宗及他会記】

信長は尾張・三河で鷹狩りを行い、1月25日に安土へ帰城する。

2月、信長は近江高島郡の磯野員昌 (元浅井家臣) を高野山へ追放処分とする。

磯野家の養嗣子だった津田信澄が高島郡に入り、明智光秀の縄張りで大溝城を築城する。津田信澄が大溝城主となる。

信長は安土城・坂本城・大溝城・長浜城の4城で琵琶湖の水運ネットワークを掌握する。

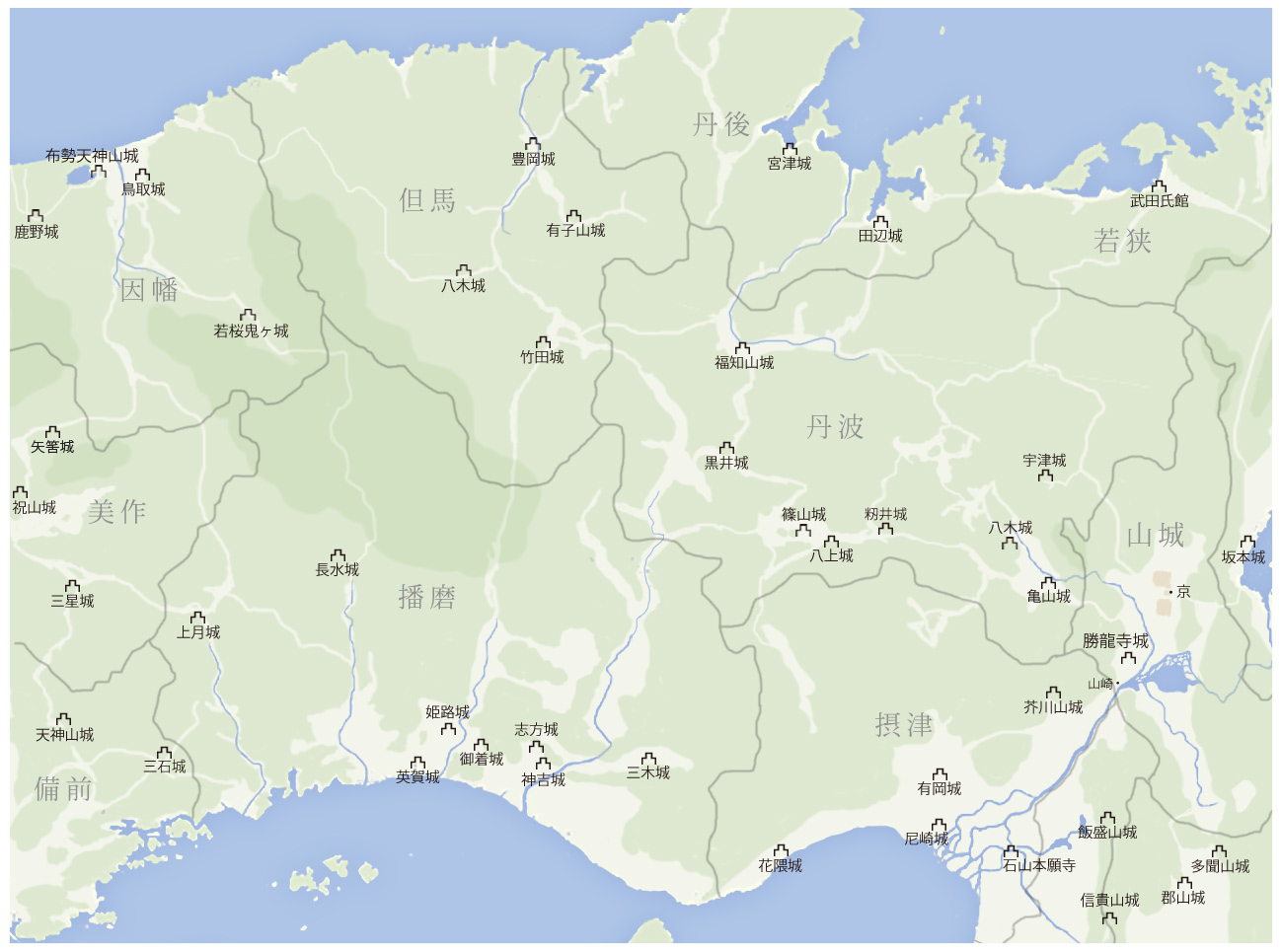

2月23日、羽柴秀吉が播磨へ出陣。

2月下旬、別所長治の謀反。

東播磨一帯を治める三木城の別所長治が織田から離反する。宇野氏ら周辺の国衆も離反し、志方城、神吉城、野口城なども毛利・本願寺方につく。(置塩城主 赤松則房は織田方に留まる)

天正6年(1578年)3月13日、越後で上杉謙信が死去(49歳)。家督相続争いによる御館の乱が起きる。

上杉方だった神保長住、神保氏張、長連龍らが織田方につく。

3月23日申刻、信長が上洛、二条新御所へ入る。4月22日に安土へ戻る。

4月4日、織田信忠が信雄(北畠信意)・信孝(神戸三七郎)・信包(信長の弟)・信澄、滝川一益・明智光秀・蜂屋頼隆、丹羽長秀らを率いて石山本願寺へ侵攻するが、戦闘はなく撤退する。

4月9日、信長が右大臣・右近衛大将の両官を辞任する。(以降信長は前右府(さきのうふ)と呼ばれる)

4月10日、丹波園部城を滝川一益、明智光秀、丹羽長秀が攻撃、占領する。26日京へ帰陣する。

4月、別所長治を支援するため、毛利水軍と雑賀衆が播磨に上陸、織田方の阿閇城を攻撃する。黒田官兵衛 (黒田孝高) が迎え撃ち、勝利する。

4月27日、信長が播磨出陣のため安土へ戻り、再度上洛。

第二次上月城の戦い

天正6年(1578年)4月下旬、毛利輝元・吉川元春・小早川隆景・宇喜多直家(兵数30,000)が山中幸盛ら尼子再興軍が籠もる上月城(城主 尼子勝久)を攻撃。

信長の命令により羽柴秀吉・荒木村重(兵数10,000)は一旦三木城攻撃を中断、上月城の救援に向かう。秀吉軍とさらに援軍として到着した滝川一益・佐久間信盛は高倉山に布陣するが、谷を越えた上月城は毛利軍の堅固な防御線により接近できなくなる。

4月29日に滝川一益・明智光秀・丹羽長秀・筒井順慶が出陣。5月1日に美濃や伊勢から織田信忠・信雄・信孝・信包、また細川藤孝、佐久間信盛が出陣、大和郡山へ入る。織田軍は5月初旬に明石付近まで進軍する。

5月13日、信長も播磨へ出陣する予定だったが、畿内では11日より雨が強く降り続き賀茂川・白川・桂川が氾濫、四条大橋も流され京では死者が出る状況だった。淀・鳥羽・槙島の衆たちが数百艇の舟を出し、三条油小路まで櫓櫂船で信長を迎えに参上する。

6月10日、信長が上洛。

6月14日、祇園祭を見物する。馬廻り衆、小姓衆へ「弓、槍、長刀などの武器は持たなくてよい」と命じる。

その後小姓衆10名と鷹狩りを行い、普賢寺で近衛前久と面会、知行1500石を献上する。

6月16日、羽柴秀吉が指示を仰ぐため播磨から上洛。信長は長陣を避けるため上月城への派兵中止を命じる。秀吉へ三木城の支城を攻撃して三木城包囲に戻るよう指示を出し、信長は21日に安土へ戻る。

6月26日、秀吉は三日月山に明智光秀・滝川一益・丹羽長秀を抑えに置いて退却する。

織田信忠・信孝・細川藤孝らが神吉城、信雄・丹羽長秀らが志方城を攻撃。7月、神吉城・志方城を攻略する。

その間秀吉は但馬へ進軍、昨年攻略した竹田城に入り、国衆を招集させる。(織田家への忠誠確認と思われる)

7月5日、織田の援軍が引き返した上月城は兵糧が尽き降伏する。城主の尼子勝久は自害。尼子氏が滅亡する。山中幸盛は捕らえられ輝元のもとへ護送中に殺害される。

【信長公記】

天正6年(1578年)5月4日、上月城へ進軍中の明智光秀が源平ゆかりの地である生田の森や須磨、明石を訪れる。

連歌の師匠である里村紹巴へ手紙を送り、貴殿もお誘いできればよかったと伝える。【竹内文平氏所蔵文書】

九鬼大船

信長は九鬼嘉隆に大船6隻、滝川一益に大船1隻を建造させる。

天正6年(1578年)6月26日、重装した7隻は大坂沖へ進み、雑賀・阿波の船団と交戦。敵は小舟多数、弓と鉄砲で四方より攻撃を行う。

九鬼嘉隆は敵舟を近くに寄せ大砲を一度に撃ち放し、多数沈めた。九鬼水軍は敵舟30隻を乗っ取り勝利する。

(その後11月に毛利水軍と第二次木津川口海戦を戦う)

7月17日、敵舟は寄り付くことができず、九鬼水軍は堺港へ着岸。大船を見た見物人はとても驚いた。翌18日より大坂湾に出て船を停め海上を封鎖、石山本願寺への兵糧補給を防いだ。

【信長公記】

※【信長公記】【九鬼家家譜】には鉄甲船の記載はなく「大船」と書かれている。【安土日記(信長公記異本)】では船の大きさは十八間(長さ32.4m)、六間(幅10.8m)。

※【多聞院日記】には「鉄の船也、鉄砲通らぬ用意」と記載。(「五千人乗る」とあるため伝聞情報と思われる)

※宣教師オルガンティノは「日本中で最も大きく華麗である、王国(ポルトガル)の船に似ている、私は訪れて見てきたが、日本でこれほどの物を造ることに驚いた。…大砲3門、多数の精巧な長銃を備える」と記載。(当時の欧州に鉄甲船は登場していないことから、全面鉄張りではなく鉄板などは一部の使用と思われる)

天正6年(1578年)8月、明智光秀の三女 たま(後の細川ガラシャ)が細川忠興に嫁ぐ。(1587年頃から教会に通い、洗礼を受け細川ガラシャと名乗る)

8月10日、南部家より使者が上洛。鷹5羽を献上、信長は万見仙千代邸で使者をもてなす。

8月15日、信長は相撲取り1500名を安土へ呼び寄せ相撲大会を開く。

御奉行として津田信澄・堀秀政・万見仙千代・蒲生氏郷・永田刑部少輔・阿閉貞大ら各将も力自慢の手の者を連れてくる。

信長は永田刑部少輔と阿閉貞大が強いと聞き、両人に相撲をとらせ永田刑部少輔の勝利となる。堀秀政や蒲生氏郷ら諸将にも相撲を取らせて見物する。信長は14名の力士に褒美として太刀・脇差・御服を与えた。【信長公記】

9月、吉田兼見が坂本城を訪問し、光秀が所望した茶碗を贈る。【兼見卿記】

9月24日、信長が上洛、二条新御所へ入る。

9月27日、信長が近衛前久・松井夕閑・滝川一益・細川昭元・織田信澄・細川藤孝らと堺へ向かう。

9月30日、堺港で九鬼嘉隆の大船を見物する。九鬼嘉隆に黄金20枚、滝川一益へも褒美を与える。

その後今井宗久邸を訪れ茶会が催される。

10月1日、二条新御所へ戻る。

10月2日、信長が堺へ向かっている間、安土城の女房衆が遊宴したことで信長が激怒、同朋衆と女房「さい」を処刑する。【兼見卿記】

9月、明智光秀が天正3年 (1575年) 以来の丹波侵攻を再開する。しかし10月に荒木村重の謀反が起き、光秀は家臣に八上城(城主 波多野秀治)攻撃を任せて摂津へ向かう。明智軍は八上城包囲を続ける。

越後で御館の乱が起きたことで、4月、信長は上杉から織田傘下に入った神保長住を越中へ送り調略を行い、9月には美濃の斎藤利治が援軍として越中へ進軍。飛騨の姉小路軍も加わり越中に侵攻する。

10月4日、月岡野の戦いで神保長住・斎藤利治が上杉家臣の河田長親に勝利、越中の国衆の多くが織田につく。

その後神保長住・斎藤利治は姉小路頼綱、越中斎藤氏の斎藤信利・信吉兄弟と共に、代々神保氏の居城であった富山城を攻撃、奪還する。

10月、吉田兼見が勝龍寺城を訪問し、細川藤孝と囲碁と乱舞を楽しむ。【兼見卿記】

10月、羽柴秀吉が再び三木城を包囲。(落城は天正8年(1580年)1月)

10月15日、秀吉が三木の付城で初めての茶会を催す。茶頭は津田宗及。

10月17日、荒木村重が本願寺顕如から起請文を受け取る。獲得した領地は義昭や毛利の指示に従うようにと伝えられる。【京都大学所蔵文書】

荒木村重の謀反

天正6年(1578年)10月21日、摂津 有岡城の荒木村重が離反、毛利・本願寺方につく。荒木村重家臣の高槻城 高山右近、茨木城 中川清秀も離反する形となる。

信長は有岡城へ松井友閑・明智光秀・万見仙千代を派遣。荒木村重は「少しも野心はありません」と返事をするが、その後出仕せず。

黒田官兵衛が説得に有岡城へ向かうが、捕らえられ幽閉される。

11月3日、信長は「この上は是非に及ばず」と言い安土を出陣する。明智光秀・羽柴秀吉・松井友閑らを対応に当たらせるが荒木村重は受け入れず。

「信長は高山右近殿に大いに同情を寄せ、自分と和を講じたがっているのに(荒木村重に)人質を拘束されている、と述べた。」【フロイス日本史】

(荒木村重には毛利家より、来年正月15日には出馬し小早川・吉川・宇喜多を尼崎へ置き、雑賀と両方から攻めて織田軍を追い払う、との誓紙が届いていた)

11月5日、黒田官兵衛の家臣 母里与三兵衛らが起請文を作成、団結を図る。「この度官兵衛が不意に逗留となった。それぞれの苦しみはこれ以上ない程である。…この衆はただ御本丸に尽力すべきである。」【黒田家文書】

11月、荒木村重に同調した御着城の小寺政職や播磨の国衆も毛利方につく。【粟屋元種宛 小早川隆景書状】

※【黒田家譜】による黒田官兵衛の幽閉

黒田官兵衛の主家である小寺政職が織田から離反しようとしたため、官兵衛が政職を説得すると、政職は荒木村重が謀反を止めるなら毛利の誘いを断ると返答。

官兵衛は有岡城へ説得に向かうが、政職は荒木村重に官兵衛を暗殺するよう依頼していた。

天正6年(1578年)11月6日、第ニ次木津川口の戦い。

辰の刻 (8~9時頃 ※冬至時刻)、毛利水軍600隻が大坂の木津川口へ侵攻。九鬼嘉隆の大船7隻が毛利水軍に包囲される。

九鬼水軍は不利な状況だったが、毛利方の船を寄せつけた後、大将船を狙い6隻の大砲を発射し、船5隻を乗っ取る。

毛利水軍はこの攻撃に恐れ接近することができなくなる。九鬼水軍は数百隻を追撃、午の刻 (11~13時) に勝利する。

【信長公記】【九鬼家家譜】

10月26日、信長が長宗我部弥三郎 (元親の嫡男) へ返信を送る。

「光秀への書状を確認した、阿波へ出陣しているのは尤もである、今後も忠節を尽くすように。(元親の要望に応じて)「信」の字を遣わすので名を「信親」としなさい。」【土佐国蠧簡集】※年次不明

11月9日、荒木村重討伐のため信長が山崎へ進軍。

滝川一益・明智光秀・丹羽長秀・蜂屋頼隆らを茨木城へ、織田信忠・信雄 (北畠信意) ・信孝 (神戸三七郎) ・信包(信長の弟)・前田利家・佐々成政らを高槻城へ向かわせる。

信長は高槻城の高山右近がキリシタンのため、宣教師オルガンティーノを高槻城へ派遣する。

高山右近は自分が投降すると荒木村重に息子と妹を殺されること、また投降時の封禄欲しさだと非難されることを恐れ躊躇していた。しかし髪を切り城と従臣を捨てることでこれを回避し、キリシタン宗門の名を向上できると伝え、投降に応じる。

高山右近の父 友照は村重に家族を殺害されることを恐れて投降せず、高槻城を捨て有岡城へ入る。

(その後父 友照は織田軍に捕らえられ越前へ追放となる)【フロイス日本史】

11月16日、高山右近が信長のもとへ御礼に参上する。信長は喜び小袖を脱いで与え、名馬も与え、また褒美にと摂津 芥川郡を任せることとした。これにより高槻城主に復帰する。

11月24日、織田軍が茨木城を包囲。古田織部(重然)らの説得により中川清秀も降伏に応じて開城する。

11月27日、中川清秀が信長のもとへ御礼に参上する。信長は中川清秀に太刀や信雄から名馬を贈る。

信長が西へ進軍。百姓は無断で山に小屋を建て逃れるが、信長は曲事とし、山へ兵を入れ切り捨てる。信長は兵庫へ進軍、花隈城付近で僧侶・男女の区別なく斬り殺した。【信長公記】

天正6年(1578年)12月8日、織田軍の堀秀政、菅屋長頼が有岡城を攻撃開始。しかし先手の小姓 万見仙千代が討死する。

その後信長は周囲に付城を築き、丹羽長秀・蒲生氏郷・池田恒興・織田信雄らに番手を置き長期戦に備える。

一方秀吉の包囲する三木城へは佐久間信盛・明智光秀・筒井順慶が兵糧・鉄砲の補給を行う。

明智光秀が播磨から引き上げ、再び丹波へ侵攻。波多野秀治の八上城を包囲する。

12月25日、摂津に軍勢を置き、信長が安土へ帰還する。

12月16日、長宗我部元親が信長へ感謝の書状を送る。

「斎藤利三へ申し出たところ御朱印状を下さり、嫡男 弥三郎に「信」の字を拝領し名誉なことです」【石谷屋文書】

天正6年、柴田勝家が越前と近江の境にある街道を改修。木の芽峠より直線で近くなる栃の木峠の道を広げ、以降こちらが主要の北国街道となる。

天正6年、丹後国の一色義道が焼き討ちされた延暦寺の僧を支援し、信長と対立する。

天正6年頃、播磨の後藤又兵衛が黒田官兵衛に仕える。

天正7年(1579年)

天正7年(1579年)1月7日、坂本城で明智光秀と津田宗及が茶会を催す。

1月10日、安土城で茶会を催す。【宗及他会記】

2月18日、信長が上洛、二条新御所へ入る。京で鷹狩りを行う。

3月、信忠らが上洛。信長父子は摂津へ出陣するが、各地で鷹狩りを行うのみで荒木村重への攻撃は行わず。

伊丹で小規模な戦闘が起きる。4月末、信忠を美濃へ帰還させる。

3月2日、公家の山科言継が死去(73歳)。

4月26日、信長は本陣のある古池田で馬廻衆・小姓衆、近衛前久、細川昭元を連れ野駆けの遊びを行う。

5月1日、信長が京へ戻る。

天正7年(1579年)5月11日、信長が安土城天守閣へ入る。

吉日を選び、信長が正式に安土城を居城とする。

「その構造と堅固さ、財宝と華麗さにおいて、それらはヨーロッパのもっとも壮大な城に比肩しうるものである。」

「(天守は)層ごとに種々の色分けがなされている。あるものは…黒い漆を塗った窓を配した白壁となっており、それがこの上ない美観を呈している。他のあるものは赤く、あるいは青く塗られており、最上層はすべて金色となっている。」【フロイス日本史】

5月27日、安土宗論。

関東から来た浄土宗の霊誉玉念が安土で説法をした際、聞いていた法華宗(日蓮宗)の信徒 建部紹智と大脇伝介が問答を行なったことから問題となる。これを信長が仲介、両宗から高僧を呼び寄せ、安土の浄厳院で浄土宗と法華宗の宗論が開かれる。

論争は浄土宗の勝利となり、逃げ出す法華信者を織田兵が捕らえ、建部紹智、大脇伝介、妙国寺の普伝を処刑する。信長は法華側へ、今後他宗を誹謗しないことを誓約させる。

明智光秀が昨年3月より兵糧攻めをしていた丹波 八上城では4~500人の餓死者が発生する。

光秀は家臣へ、逃亡を防ぐため隊を崩さず、攻撃をしないよう伝える。

「備えを破り城へ攻撃することは一切禁止とし、兵は持ち場を離れず守ること、手前に落ち延びてきた者のみを討ち、(持ち場を離れて)脇より討ち取ってはならない。」【5月6日付光秀書状 小畠文書】

6月、城主の波多野秀治が降伏する。波多野三兄弟は洛中引き回しの後、安土で磔刑となる。

6月22日、秀吉軍の三木城攻略中に竹中半兵衛が病死する(36歳)。

天正7年(1579年)7月、明智光秀が再び丹波へ侵攻。

7月19日、宇津城を攻撃、落城させる。城主 宇津頼重は逃亡する。

また明智軍は丹後国へ侵攻、昨年に延暦寺を支援した一色氏の弓木城を攻撃する。

この頃、明智軍は内藤氏の八木城も攻略する。※八木城の落城時期は不明。城主 内藤如安は城を離れ、備後国鞆の足利義昭を頼る。

8月に黒井城(昨年に城主 赤井直正が病死、赤井忠家が継ぐ)を攻略、丹後との国境にある鬼ヶ城も攻略して丹波国を平定する。

信長は数々の粉骨の働きは名誉なことで比類もない、と感状を光秀に与える。

また光秀は塩見氏の居城 横山城を改修し、福智山城(福知山城)を築城する。

7月18日、出羽の大宝寺氏より名馬・鷹、白い鷹1羽が献上される。

7月25日、陸奥の遠野孫次郎(阿曽沼広郷)より白い鷹が献上される。

8月、能登の旧畠山家臣 温井景隆・三宅長盛が織田方につき、上杉領の七尾城を攻撃、占領する。

8月9日、越前 北ノ庄城の柴田勝家が加賀へ侵攻。阿多賀・本折・小松町口を焼き払う。

8月16日、佐久間信盛が住吉に津田宗及と山上宗二を招いて茶会を催す。【宗及他会記】

8月20日、織田信忠が美濃から摂津へ戻る。

9月頃、下京場之町の門番をしている者の妻が、多くの女性を誘拐して和泉の堺で売り捌いていることを村井貞勝が聞きつけ、捕らえる。

この女はこれまでに80名ほど売ったと申したため、処刑する。【信長公記】

有岡城の荒木村重は毛利軍の加勢を待つも一向に現れないため使者を送ると、7月中には出陣すると返事があり、8月には国に問題が起きたため出陣できないと伝えられる。

9月2日、荒木村重が有岡城から脱出、尼崎城(東にあった尼崎古城(大物城)と言われる)へ入る。

「残された有岡城内の者は力を落とし、この先どうなるのかと行く末を案じた」【信長公記】

9月4日、秀吉が安土へ戻り、宇喜多直家の臣従を認めてもらうよう要望するが、信長は曲事として拒否する。【信長公記】(翌10月に信長が認め、宇喜多家が傘下に入る)

9月11日申刻、信長が上洛。播磨の三木方面で羽柴軍が敵を討ち取った報せが入る。信長は秀吉に三木城を決着がつくまで攻撃するようにと伝える。

9月、北条氏照(氏政の弟)より使者が派遣され、信長へ鷹3羽を献上する。(北条家は武田が佐竹・結城・宇都宮氏と協力関係を築き包囲されていたため、織田・徳川に接近していた)

9月、北条軍が武田の沼津 三枚橋城を攻撃、徳川家康も連携して武田領の駿河へ進軍、駿府を放火する。

9月11日、荒木村重が毛利水軍の乃美宗勝へ、撤退した援軍を戻すよう伝える。

「敵は今朝未明にこちら(尼崎古城)へ取り寄せ、信忠殿が包囲するため小屋を建てています。こちらは御前衆が六、七百ばかりで無人の状態です、早々に御軍勢を差し返してください」【乃美文書】

第一次天正伊賀の乱

天正7年(1579年)9月17日、北畠家に入っていた南伊勢の織田信雄(北畠信意)が伊賀国に侵攻、伊賀衆と交戦し大敗する。信雄軍の退却時に織田家臣の柘植保重が討死となる。

信長は信雄が上方に出ることを嫌い自国で私戦を起こしたとし、親子の縁を切ることさえ考えざるを得ない、言語道断と叱咤する。【信長公記】

※当時の伊賀国は仁木氏が守護となっていたが統治できる力はなく、服部家(服部半蔵)、百地家(百地丹波)、藤林家(藤林長門守)の三家を中心とした、各里の地侍による自治共同体があった。

9月、毛利方の羽衣石城主 南条元続(伯耆国)が織田へ離反する。

10月末、信長は宇喜多直家を赦免、宇喜多家が織田傘下に入る。秀吉の取次ぎで宇喜多基家が摂津で織田信忠に面会する。【信長公記】

宇喜多直家は秀吉とともに毛利領の祝山城を攻撃する。これにより、毛利軍が荒木村重の有岡城、別所長治の三木城を支援できなくなる。

10月2日、信長の留守中に女房衆が外出して宴遊したことから、信長は女房衆一人と裏道の番人を成敗する。【兼見卿記】

(信長は天正9年(1581年)4月にも琵琶湖の竹生島へ外出中に城を出ていた女房衆を成敗する)

10月24日、明智光秀が安土へ入り、信長に丹波・丹後を平定したことを報告する。

11月4日巳刻、信長が上洛する。11月15日、二条新御所(妙覚寺の東隣)の普請が完了、禁裏の誠仁親王へ進上する。(二条新御所は"下御所"と呼ばれる)

有岡城の処分

天正7年(1579年)10月15日、滝川一益の調略により離反者が出たことで織田軍が有岡城を攻撃、城を制圧する。

幽閉されていた黒田官兵衛を救出する。

11月19日、明智光秀が信長の許しを得、荒木村重へ開城の条件を伝える。

花隈・尼崎を開城すれば有岡城本丸の家臣や親族を助命するとした。

有岡城の荒木久左衛門ら家臣衆が兵300とともに尼崎古城へ移った村重の説得に向かう。

しかし荒木村重は受け入れず(本願寺衆が拒否したとも言われる)、織田との交渉は破談となる。説得できなかった荒木久左衛門はそのまま姿を消してしまう。

有岡城内の処分が行われる。

「村重家臣の一人が鉄砲で頭を撃ち自害する。妻子や女房衆は気が気ではなく、尼崎からの迎えを今か今かと待ち続けていた。

しかし尼崎へ向かった侍達は妻子兄弟を捨て我が身一つ助かろうと向かったと伝えられる。声も抑えず泣き悲しむ姿は目も当てられず、武士達も涙を流さない者はいなかった。」「信長は不憫に思うも、悪人懲らしめのためと、荒木一類の成敗を申し付ける。」【信長公記】

12月13日、女房衆122人が尼崎の刑場へ連れ出される。

「荒々しい武士たちが引き上げて磔にし、鉄砲で次々に撃ち殺し、槍・長刀で刺し殺した。女房たちはいっせいに悲しみの叫び声を上げ、天にも響くほどだった。これを見た人は二、三十日の間はその面影が目について忘れることができなかった。」

また下働きの男女500名が家に押し籠められ、草を積んで焼き殺される。

12月14日、信長が妙覚寺へ入り、京での処刑を命じる。

12月16日、一族の妻子や重臣の家族30名は洛中を車に乗せられ、六条河原で処刑される。「たし(荒木村重の妻)は車から降りるときに帯を締め直し、髪を高く結い直し、小袖の襟を開け、立派に斬られた。」

【信長公記】

荒木村重の嫡男 村次には明智光秀の長女 倫子が嫁いでいたが、倫子は助け出される。

12月、信長が京都の石清水八幡宮の修繕に1,000貫を寄進する。

12月19日、信長が安土へ帰城する。

その後尼崎古城の荒木村重は花隈城へ移り、翌年織田軍の攻撃を受ける。

<徳川家>

三河国周辺地図

※海岸線や浜名湖の地形は明治時代古地図、江戸期の絵図を基に作成

天正6年(1578年)、徳川家康は武田方の高天神城に備え、大須賀康高に横須賀城を築城させる。(天正8年に完成。横須賀城の石垣には天竜川の玉石を使用する)

天正6年10月28日、東海地方で地震が起きる。

「申刻(16時頃)に大地震があった。五十年来の大地震とのこと。半時ほどまた少し揺れがあった。戌刻にも地震があった。」【家忠日記】

(【多聞院日記(奈良興福寺の僧の日記)】にも10月29日条で「大地震了」と記載)

天正7年(1579年)4月7日、徳川家康に三男の長丸(後の徳川秀忠)が誕生する。(母は側室の西郷局)

信康切腹事件

※家康の嫡男 松平信康は永禄10年 (1567年) 5月に五徳 (信長の長女。徳姫) と結婚(当時二人とも9歳)、元亀元年 (1570年) 6月に信康は岡崎城主となる。

天正7年(1579年)6月、松平信康の妻 五徳が、築山殿・信康を中傷した十二ヵ条を父信長へ送る。

・築山殿 (瀬名) は悪人にて信康と私の仲を裂こうとしたこと

・築山殿は、私が姫ばかり二人産んだことを役立たずと言い、勝頼の家人の娘を信康の妾にしたこと

・築山殿は甲斐の唐人の医師減敬と密会し、勝頼と一味したこと

・織田と徳川を滅ぼしてその領主は信康とし、築山殿は小山田という侍の妻となる約束をしたこと

・信康は物荒い所行が多く、我が身の召使いを目の前で刺し、口を引き裂いたこと

・信康は踊りを好みで見た時、踊り子の衣装が悪く踊りも悪かったため、弓で射たこと

・信康が鷹狩に出たとき、僧のせいで獲物が獲れなかったとして首に縄をつけ、馬を走らせて引き殺したこと

・勝頼がいまだ一味にならない信康を味方につけようとしているので油断されないように

※【改正三河後風土記】に記載された8条を参照

6月16日、驚いた信長は酒井忠次を安土城へ呼び、手紙の内容が事実かどうかを確認する。酒井忠次は事実であることを伝える。※日付は【改正三河後風土記】に基づく

家康もこれを聞いて信長と相談し、信康と築山殿の処分を命じる。

8月4日、家康は信康を岡崎から大浜へ移す。8月9日には堀江城、その後二俣城へ移す。

8月29日、築山殿を護送中、遠江国敷知郡の佐鳴湖畔近くの小藪村で、岡本時仲・石川義房が介錯となり、築山殿が自害する(39歳推定)。遺骸は浜松の西来院に葬られる。

※自害の有無や最期の場所は史料により異なる

9月15日、二俣城で信康が自害する(21歳)。【三河物語】

家康は信康の廟所として二俣に清瀧寺を建立する。

「信康の奥方 (五徳) が信康を中傷して十二ヵ条を書き、酒井忠次へ持たせて信長へ遣わせた。信長は忠次を近づけて巻物を開き、一つ一つ "これはいかがか" と尋ねると、忠次は "その通り承知しています" と答えた。

信長は二ヶ所は開かず、"家老の者が悉く承知申すなら疑いないことだ。この分ならばとても物にはならない。腹を切らせるように家康へ申せ" と仰せられた。忠次はこれをお受けし、帰国時に岡崎へ寄らず浜松へ向かった。

(家康は)これを聞き召され、"言うまでもない次第である。信長に恨みはないだろう、身分の高きも卑しきも子が可愛いのは同じである。…一つ一つ承知したと申したので、このように仰せられたのだ。

他の理由はなく、忠次が中傷したことによって腹を切らすことになった。我も大敵を抱え、信長が後ろにいる故は背き難く、言うまでもないことだ" と仰せられた。

(信康の傅役 (教育係) 平岩親吉が代わりに自らの首を取るよう訴えるが、家康は信長を裏切ることはできず忠次の中傷ならどうにもならないと拒否する)

"不憫だが信康を岡崎から出せ" と命じられ、信康は岡崎を出て大浜へ行かれた。そこより堀江の城へ行かれ、またそこより二俣の城へ行かれ、天方道綱と服部半蔵に命じられた。

御年二十歳にて十五日に腹を切られた。

何という咎めもないけれども、奥方は信長の娘でいらっしゃるので、姫君も二人生まれたが不仲だったのだろうか。

(酒井忠次は)奥方と一味になり、よくも口を合わせて中傷したものだと、上下の者は皆申して憎んだが、信長へ怖れをなして復讐はしなかった。しかし惜しいことだ、これ程の殿はもう出ないだろう。」

※【三河物語】では信長が切腹を命じている。

「天正五年の頃より、岡崎の信康 (原文:三郎殿) と五徳 (原文:御前) の御仲が不和になられた。この五徳は信長の娘である。

その由来は、信康、ただ大方ならぬ荒人にて、武道は優れられ、父家康にも劣られない。然れども、余りに荒人にて、決して慈悲と云う事を知らず。

ある時、鷹狩に出た際、全く鳥が狩れず腹を立てて帰られたところ、僧一人と道で行き会った。ある人が申すには、狩場にて僧に会えば必ず(鳥を)殺生することができない、と申すと、

信康はあの僧を成敗ありとして、首にさし縄を付け馬の脇へ結び付け、馬を駆けて引きずり殺された。

(※【改正三河後風土記】では信康の近習が信康の機嫌を直そうと、僧が唱える呪文によって生き物は命が助かる(そのために獲物が獲れなかった)のだそうですと言うと、信康が怒り僧を成敗する。)

築山殿 (原文:三郎殿御母、他に築山殿、御前など) は今川家の関口氏純殿の娘にて、家康が御若輩の時よりの正室である。

(築山殿が)駿河にて人質として長い間いらっしゃった間に、家康は側室がたくさんできて、御子達が多くいらっしゃった。

正室が三河へいらっしゃった後は、築山という所に住まれて、内々御仲は不和になられた。

この築山殿がいつもおっしゃるには、我こそ本妻であり信康の御母である。その上我が父は家康のために命を失った人なれば、方々我こそ大切に扱われならんと思うのに、このように遠ざけられ、無念であるとして、いつもいろいろと恐ろしいことをおっしゃられて、御立腹されていたらしい。

そのころ、五徳が御子をもうけられるが女子にていらっしゃったので、信康も築山殿もそれほど喜ばず、その後また御子できるがこれまた女子にていらっしゃったので、信康も築山殿も御立腹があった。これによって五徳と信康が御仲が不和になられた。

その時期、信康は物荒く御振る舞いは普通ではなかった。さてまた御母築山殿も後にはメツケイと申す唐人の医師を近づけて不行儀の旨、沙汰があった。

(※【改正三河後風土記】では「減敬(めっけい)という唐人」)

あまつさえ(築山殿は)家康へ恨みがあり、甲斐敵(武田)の方より密かに使いを越して、内通があり、つてを頼ろうとして、築山殿を後に迎え取るという噂があった。

誠に不行儀で大変なこと、あまつさえ御子の信康をもそそのかし、逆心を勧められたと噂があった。

家康よりも忠告があったのに聞かず、後には御仲悪くなられた。

五徳はその頃、信康と御仲悪くいらっしゃったので、この由をお書きになられて御父の信長へ送られた。

まず第一は(信康は)鷹狩の場にて僧を縛り殺されたこと。また踊りが下手だとして弓にて町の踊り子を射られたこと。その他、荒き振る舞い、家康と御不信のこと。(世間の)人々が申すことより大袈裟に書いて、仰せ遣わされた。

築山殿の不行儀、または甲斐より唐人を召し寄せ、謀反の噂があること、いろいろ細かく書き、岐阜へ出された。

信長は(これを見て)驚かれ、浜松へ使いを出して酒井忠次と大久保忠勝を呼んだ。(酒井らが言うには)信康へ内々に酒井を初め皆々家老衆が度々いさめたが聞かれなかった。

その頃、酒井と大久保も信康を不快にていらっしゃる時期だったことから、信長は御立腹され、かようの悪人で家康の家をどうして相続できようか。後には必ず家の大事とならんとお怒りになられた。

両人ともにここで申し分をいたし、どのようにでも答えていれば、これほどの大事には至らなかったのに、日頃信康と仲を悪くしていて、両人ともにすっかり嫌になり、もっとも仰せの通り大悪逆人であり、御前(五徳)の恨みはもっともですと申した。

家康も御立腹され、それならば自害のあるべきこととして、

天正七年八月朔日、信長へこの由を伝えられると、信長も内々腹立たしいことなので(家康の)如何様にも存分次第、と御返事があって、家康は(浜松から)岡崎へ来られた。

信康を大浜へ出され、岡崎には本多重次を移された。信康はしばらくの間の勘気(主君からの咎め/勘当)と思っておられたが、家康は西尾の城へいらっしゃって、信康を遠江堀江へ移され、同九月十五日、遠江二俣にて自害なされた。

御母、築山殿も日頃の悪逆ありしとして、同じく自害に及んだ。

この御介錯をした岡本時仲、石川義房は皆懲罰に当たったり、或いは病を発症したり、或いは子孫皆斬られたりなどして、(事件後に)一人も平穏に過ごすことはなかった。

後に築山殿の怨霊といって恐ろしきこと限りなし。平左衛門子、岡本大八は家康の小姓であったが、盗みをして磔となり、彼らの兄弟、女子までも築山殿の怨霊として、いろいろ不思議なこともあって、皆罰し殺されたそうだ。」

※【松平記】では家康が切腹を命じている。

天正6年(1578年)2月4日、信康の御母さま (築山殿) より(家忠へ)音信があった。

9月22日、吉田の酒井忠次より、家康が各国衆へ(信康のいる)岡崎には在郷しないようにと伝えられた。(当時信康は松平家忠ら国衆を岡崎に出仕させていた)

9月26日、深溝へ女たちが引っ越した。(家忠の女中らも在所の深溝城へ戻っている)

天正7年(1579年)6月5日、家康が浜松より信康と御□(欠損)の仲直しをしに越された。

8月3日、浜松より家康が岡崎へ越された。

8月4日、御親子(家康・信康)の話し合いがあり、信康は大浜へ退かれた。(原文:御親子被仰様候て、信康大浜江御退候)

8月5日、(家忠が)岡崎へ行き、家康より早々に弓・鉄砲衆を連れ、西尾(大浜から近い距離にある西尾城)へ行くように命じられ西尾へ行く。家康も西尾へ移られた。

8月7日、家康は岡崎へ越された。本城(西尾城と思われる)の御番は松平康忠、榊原康政、北端城御番 松平清宗、鵜殿八郎三郎の両三人である。

8月8日、榊原康政、松平康忠、松平清宗、鵜殿八郎三郎を振る舞った。

【8月8日付 (織田家臣)堀秀政宛 徳川家康書状 信光明寺文書】

「この度(信長への使者)酒井忠次をもって申し上げたところ、いろいろ懇ろなもてなしや取り成し、かたじけなく思います。信康は不覚悟につき、去る四日に岡崎を追放しました。」

※信長が酒井忠次から信康のことを聞いた際の、もてなしを受けたお礼と思われる。

8月9日、(家康より)仰せられ、小姓衆五人と信康が大浜から遠江国堀江城へ越された。

8月10日、各国衆は信康と音信してはならないと起請文を提出した。

8月11日、(家忠が)深溝へ帰った。

8月13日、十二日の事、家康は浜松へ帰られた。

※家康の正室 築山殿は永禄5年(1562年)に駿府から岡崎へ戻った際、岡崎城外の総持尼寺辺りに居住したと言われる。

家康が浜松城へ移った後、築山殿は城主となった信康とともに岡崎城に残る。松平家忠は日記で築山殿を御前様ではなく「御母さま」と呼んでいることから、離縁していたという説あり。

天正7年、御館の乱をきっかけに武田と決別した北条が、織田・徳川に接近し同盟交渉が始まる。

天正7年9月、北条氏照 (氏政の弟) の使者が上洛、信長へ鷹を献上する。

天正7年9月、北条軍が7月に武田が築城した沼津 三枚橋城へ進軍、武田軍と対峙する。家康も駿河へ進軍し、駿府を放火する。武田勝頼が駿河へ進軍すると、家康は浜松へ撤退する。

天正7年10月、浜松城を改修中の松平家忠の詰所へ今川氏真が訪れ、松平家忠がもてなしをする。【家忠日記】

天正7年11月、家康は武田方の高天神城(城主 岡部元信)の周囲に6つの砦を築城開始、高天神城への補給を遮断する。

<武田家>

天正6年(1578年)3月13日、越後で上杉謙信が死去(49歳)。

越後で家督相続争いによる御館の乱が起きる。武田は同盟国の北条とともに上杉景虎を支援する。

5月、武田勝頼は武田信豊を越後へ出陣させる。

6月、勝頼も北信濃 長沼城へ入り、飯山城を押さえる。(これにより残っていた北信濃を武田領とし、信濃全域を支配下に置く)

6月19日、勝頼は越後の春日山城近くまで進軍し、上杉景勝・景虎双方へ和睦を勧告する。

6月29日、上杉景勝は武田家中で上杉家との取次役である小山田信茂・長坂光堅・跡部勝資へそれぞれ二千両、勝頼へ一万両を贈り、景勝と勝頼の間で甲越同盟を結ぶ。

同盟の条件として東上野への攻略の承認と北信濃を武田へ譲渡させる。

勝頼は両者に和睦を勧め、8月19日に一時休戦となるがすぐに戦闘が再開される。

8月28日、勝頼は徳川家康が武田領へ侵攻し、田中城・小山城を攻撃したことにより越後から撤退する。

天正7年(1579年)2月、毛利家の吉川元春から、荒木村重の内応に合わせて毛利軍が2月5日に出陣すると報せが入り、当方(武田家)も手を合わせ尾張・美濃へ侵攻すると返事を送る。(毛利軍は動かず共同作戦は実現しなかった)【吉川家文書】

3月24日、上杉景虎が自害し、御館の乱が終結する。

6月頃、勝頼が新たな同盟先として佐竹家と交渉する。(9月頃に甲佐同盟が締結する)。

7月、勝頼は北条に備えるため国境にある沼津に三枚橋城を築城、海津城の春日信達を三枚橋城へ配置する。これにより北条家との甲相同盟は破綻する。

7月、飛騨の江馬家臣の河上富信が武田に服属を申し出る。江馬氏は上杉謙信死後の帰属先に武田家を選び、敵対する姉小路氏は織田方につく。

8月、武田軍が上野国へ侵攻。箕輪城の内藤昌月(養父は内藤昌秀)が厩橋城主の北条高広を調略、武田方に寝返らせる。厩橋城を支配下に置く。

一方、北条氏政は、織田・徳川に接近、同盟交渉を始める。

9月、北条氏照(氏政の弟)が信長の元へ使者を派遣、鷹を献上する。(この頃同盟が成立したと思われる)

9月、北条軍が沼津 三枚橋城へ進軍、武田軍と対峙する。徳川家康も駿河へ進軍し、駿府を放火される。これに対し勝頼は出陣、駿河へ進軍するが、家康は浜松へ撤退する。

9月、勝頼の命令で真田昌幸が北条の沼田領へ侵攻する。矢沢頼綱 (昌幸の叔父) が沼田城を攻撃するが、北条氏邦が援軍として加勢に来たため撤退する。

10月20日、勝頼の妹 菊姫(武田信玄の五女)が景勝との婚姻のため越後へ到着。(菊姫は景勝の正室となり甲州夫人と呼ばれる)

10月、武田軍が東上野へ侵攻、金山城、館林城などを攻撃。同盟国の佐竹軍も上野へ侵攻する。

11月、武田軍が武蔵へ侵軍、鉢形城を攻撃する。

天正7年、勝頼が安土城へ使者を派遣、信長へ馬や太刀を献上しようとするが、面会を拒否される。織田家との和睦交渉に失敗する。

天正7年、勝頼は岡部信元の武功を称え、高天神城主とする。

<北条家>

天正6年(1578年)2月、北条氏政は北関東の反北条同盟に対抗するため、伊達氏・蘆名氏と血判起請文を交わし、佐竹氏を挟撃する約束を取り付ける。

天正6年(1578年)3月、上野 今村城の那波氏が北条家に服従する。

天正6年3月13日、春日山城で上杉謙信が死去する(49歳)。

3月、越後で家督相続争いによる御館の乱が起きる。氏政は同盟国の武田勝頼とともに上杉景虎(北条氏康の七男)を支援する。

4月、氏政が常陸へ出陣する。5月、佐竹・結城・宇都宮・那須の北関東連合軍が小川台に布陣。氏政は絹川を挟んで対陣する。

7月4日、双方の軍が撤退する。

(氏政は北関東連合軍の対応により越後の介入が遅くなる)

天正6年5月20日、上総 久留里城で里見義弘が死去(49歳)。義弘の遺言書に弟 義頼と嫡男 梅王丸(義重)の領土分割を残したため、里見家中で家督争いが起きる。

(天正8年(1580年)に北条の支援を受けた義頼が勝利、里見当主となる。しかし小田喜領の正木憲時が抵抗し、天正9年(1581年)に正木憲時を討ち、ようやく沈静化する)

7月、上杉景虎方の厩橋城 北条高広・景広が越後へ侵攻する。7月17日、景虎方の河田重親が内紛状態の沼田城(城主 藤田信吉)を占領する。

7月、北条の東上野衆が越後へ侵攻、景虎方の坂戸城を攻撃する。

7月、武田勝頼は景勝・景虎どちらにも加勢しない中立の立場を伝え、両者に和睦を勧めるが破談となる。その後勝頼は越後から撤退する。

9月、北条氏照・氏邦が三国峠から越後に入り景勝方の荒戸城、樺沢城を攻略。上杉景勝と手を結んだ武田軍は春日山城へ進軍する。

10月、北条軍は雪のため進軍を中断、上野国へ撤退する。※旧暦の10月は新暦の11~12月

天正7年(1579年)2月、景虎方で中心人物の北条景広が参籠帰りを狙われ、景勝方に殺害される。

3月24日、上杉景虎が自害し、御館の乱が終結する。

御館の乱後、景虎方の武将は北条につき、厩橋城や沼田城など東上野が北条領となる。

6月頃、武田勝頼が新たな同盟先として佐竹家と交渉する。(9月頃に甲佐同盟が締結する)。

北条家は佐竹・結城・宇都宮氏ら反北条連合とも対立を深める。

7月、武田勝頼は北条に備えるため国境にある沼津に三枚橋城を築城、海津城の春日信達を三枚橋城へ配置する。これにより武田家との甲相同盟は破綻する。

7月、武田が佐竹・結城・宇都宮氏と協力関係を築き包囲された氏政は、織田・徳川との同盟交渉を始める。

9月、北条氏照(氏政の弟)が信長の元へ使者を派遣、鷹を献上する。

(また氏照は信長へ年始の挨拶状を出している。※天正7年(1579年)比定)

8月、武田軍が上野国へ侵攻。箕輪城の内藤昌月(養父は内藤昌秀)が北条方である厩橋城主 北条高広の調略に成功、厩橋城が武田方となる。

9月、北条軍が7月に武田が築城した沼津 三枚橋城へ進軍、武田軍と対陣する。徳川家康も駿河へ進軍し、駿府を放火する。武田勝頼が駿河へ進軍すると、家康は浜松へ撤退する。

10月、武田軍が東上野へ侵攻、金山城(由良国繁)、館林城(長尾顕長)などが攻撃される。同盟国の佐竹軍も上野へ侵攻し攻撃を受ける。

11月、武田軍が武蔵へ侵軍、鉢形城を攻撃される。

11月頃、武田に対抗するため、伊豆の海岸沿いに長浜城を築城する。伊豆水軍を率いる梶原景宗が軍船10隻を建造する。

<上杉家>

天正6年(1578年)1月、正月より上杉謙信が上洛準備を進める。

3月9日、謙信が春日山城内の厠で腹痛を患い、昼から卒中を患う。【北越太平記】

直江兼続、本庄繁長ら重臣が話合い、謙信の病状を伺うため内密に上杉景勝を本丸へ呼ぶ。(上杉景虎は北条家の者ということで呼ばれなかった)【北越太平記】

天正6年(1578年)3月13日、上杉謙信が死去(49歳)。

(死因について上杉景勝は家臣へ宛てた手紙で「去十三日謙信不慮之虫気(腹痛)」と書いている)

御館の乱

上杉謙信は後継者を決めていなかったため、家中は景勝(長尾政景の次男、23歳)派、景虎(北条氏康の七男、25歳)派に分かれ家督相続争いが起きる。

※謙信には実子がおらず、景勝・景虎ともに養子

天正6年(1578年)3月15日、上杉景勝が春日山城の本丸を占拠、謙信の旗を立て黄金・武器を確保する。

上杉景虎は二の丸に在住。前関東管領 上杉憲政と話合う。

3月、景勝は蘆名盛氏、太田資正、上杉家臣の小島職鎮や神保氏張ら各方面へ手紙を送り、謙信は不慮の虫気(腹痛)で回復しないまま亡くなり、遺言により本丸へ移るよう家臣らより勧められそのようにしたこと、また謙信の懇意を忘れないで欲しいと伝える。

越後国中郡にある三条城主 神余親綱が栃尾城主 本庄秀綱と組み、領内から人質を集めて守りを固めたことから、景勝が謀反を疑う。

景勝の強硬な態度もあり講和に至らず(三条手切)、両者が対立する。

春日山城内では景勝が景虎方へ離反したとして北条高定を成敗する。

天正6年4月末、越中の松倉城主 河田長親のもとへ織田家から上杉家を離反するよう調略がかけられるが、河田長親は拒否する。

5月10日、三条城の西にある与板城(城主 直江信綱)が景虎派の本庄秀綱らにより攻撃される。

5月13日、景虎が春日山城二の丸を出て御館(上杉憲政の居城。春日山城から北東へ約3.5kmの位置)へ入る。景虎についた諸将ら兵10,000が集まる。

景虎は北条・武田に援軍を要請、北条氏政は血族である景虎を支援、また北条と同盟関係にある武田も景虎を支援する。

5月17日、桃井伊豆守ら景虎軍が御館から出撃、春日山城を攻撃する。景勝軍は防戦し、桃井伊豆守が討死。景虎軍は退却する。

春日山城に近い鮫ヶ尾城、猿毛城、直峰城が景虎方につき、春日山城は景虎方に包囲される。上野国では厩橋城の北条高広・景広、沼田城の河田重親が景虎方につく。

5月29日、景虎が蘆名盛氏へ、自身は優勢であり、武田からは武田信豊が援軍に来ていることを伝える。【歴代古案】

5月、武田勝頼が武田信豊を越後へ侵攻させる。

6月11日、景勝が出陣、御館の城外で戦闘となる。翌日景虎軍が退却する。

また景虎方の直峰城、旗持城を攻撃し、落城させる。

景虎方の上杉景信(古志長尾家当主、栖吉城主)が討死する。

6月28日、景勝軍が御館を攻撃する。

6月29日、景勝は武田勝頼へ同盟を提案、東上野・北信濃の譲渡を条件とし、上杉との取次役である長坂光堅・跡部勝資へそれぞれ二千両、勝頼へ一万両を贈り、甲越同盟を結ぶ。

7月27日、景勝が出陣、御館を攻撃する。景勝は血盟を交わした武田勝頼の心中がわからないとして武田軍に備え守備隊を配置させる。

7月、景虎方の厩橋城主 北条高広・景広父子が越後に入る。

同盟案を受け入れた武田勝頼は春日山城へ軍を進める。

7月、勝頼は中立の立場を伝え、景勝・景虎両者に和睦を勧めるが破談となる。

8月、景勝は武田との同盟が整い、祝儀の使者を甲府へ送る。

8月19日、勝頼の和睦交渉により、景勝・景虎が一時休戦となる。しかし直後に交戦があり、破談となる。

8月28日、勝頼は徳川家康が武田領の駿河へ侵攻し、田中城・小山城を攻撃したことにより越後から撤退する。

9月、北条氏照・氏邦が三国峠を越えて越後へ侵攻、景勝方の荒戸城、樺沢城を攻撃、占領する。坂戸城(城主 深沢利重)は北条軍の攻撃を防ぐ。北条軍は樺沢城に入り攻撃拠点とする。

9月22日、越中 松倉城の河田長親(河田重親の甥)から景勝へ、病で出陣できないが近日御味方として参陣すると伝えられる。

景虎方の栃尾城主 本庄秀綱が御館に入る。

9月26日、御館の景虎軍が出撃、大場で交戦となる。景勝は新発田重家の活躍により景虎軍の攻撃を防ぐ。

9月下旬、武田軍の牽制と降雪後は行軍できなくなるとして北条軍が上野国へ撤退を開始。樺沢城には北条高広と河田重親を在番させる。北条景広は御館へ入る。

10月、景虎方は北条景広が旗持城を、本庄秀綱が下倉山城を攻撃するが敗退する。

10月24日、景勝が御館へ出陣。景虎方の本庄秀綱と交戦し、勝利する。その後本庄秀綱は御館を脱出、栃尾城へ撤退する。

12月、越中 松倉城の河田長親が景勝方として参戦する。

天正7年(1579年)1月、景勝が高津城を攻撃、占領する。これにより御館が孤立状態となり兵糧不足となる。

2月2日、景勝軍が御館を攻撃する。景勝軍の荻田長繁が府中八幡宮から参籠帰りの北条景広を待ち伏せ、討ち取る。これにより景虎方は劣勢となる。

景勝軍が樺沢城を攻撃する。北条高広は樺沢城を捨て、上野 厩橋城へ撤退する。また景勝軍は荒戸城も奪還する。

3月、上杉憲政は景虎へ降伏を勧め、景勝へ降伏を伝える。景勝は景虎の嫡男 道満丸を人質に出すよう伝える。

上杉憲政は道満丸を連れ春日山城の景勝のもとへ向かうが、道中で景勝の武士に襲われ二人とも殺害されてしまう。

3月17日、景虎は御館を脱出し、鮫ヶ尾城へ入る。しかし3月24日、城主 堀江宗親が寝返り、追い込まれた景虎は自害する(26歳)。

栃尾城へ戻った本庄秀綱、三条城の神余親綱ら残党勢力はその後も抵抗を続け、翌天正8年(1580年)6月に鎮圧する。

8月、御館の乱により統制力の落ちた能登 七尾城では旧畠山家臣 温井景隆・三宅長盛が織田に寝返り、七尾城を攻撃、占領される。

天正6年(1578年)、謙信の死後、上杉方だった飛騨の三木氏・江馬氏が離反する。

天正7年(1579年)10月20日、武田勝頼の妹 菊姫(武田信玄の五女)が景勝との婚姻のため越後へ到着。(菊姫は景勝の正室となり甲州夫人と呼ばれる)

<南部家>

天正6年(1578年)7月、元亀2年(1571年)に謀反を起こした大浦為信が浪岡城を攻撃、占領される。城主 北畠顕村は自害となり、浪岡北畠氏は滅びる。

大浦為信に敗れた南部家臣や浪岡一族は安東氏のもとへ逃れる。大浦為信と安東氏が対立関係となる。

天正6年(1578年)8月、南部家から織田信長へ使者を派遣し、鷹5羽を献上する。

天正7年(1579年)、安東軍として比山六郎・七郎兄弟、滝本重行、北畠顕則ら連合軍が津軽へ侵攻する。

7月4日、六羽川の畔にて大浦為信と安東連合軍が交戦、大浦軍が勝利する。(六羽川合戦)

<伊達家>

天正6年(1578年)1月、相馬盛胤が隠居、子の相馬義胤が家督を継ぐ。

天正6年3月13日、越後の上杉謙信が死去(49歳)。その後御館の乱が発生、上杉家中は景勝(長尾政景の次男、23歳)派、景虎(北条氏康の七男、25歳)派に分かれ家督相続争いが起きる。

伊達輝宗は北条家と同盟を結んでおり、伊達家は蘆名盛氏とともに北条氏康の七男である上杉景虎を支援する。

蘆名氏は援軍を出し、上杉景勝方の蒲原安田城を攻略する。また伊達軍は景勝方の新発田重家と交戦し、敗北する。

天正7年(1579年)6月、田村氏配下の小浜城主 大内定綱が田村氏から離反、大内定綱は蘆名氏に接近する。

(この頃、佐竹・二階堂・蘆名・岩城・白川氏による南奥の連合ができており、その中で田村氏は孤立していたため離脱に至ったと考えられる)

天正7年(1579年)、伊達政宗(13歳)が田村清顕の娘 愛姫(12歳)を正室に迎える。

(孤立していた田村氏と伊達家が連携する)

<真田家>

天正7年(1579年)9月、武田勝頼の命令で真田昌幸が北条の沼田領へ侵攻する。矢沢頼綱 (昌幸の叔父) が沼田城を攻撃するが、北条氏邦が援軍として加勢に来たため撤退する。

12月、武田家臣の真田昌幸が沼田城の小中彦兵衛尉、河田重親を武田へ内応させる。

<毛利家>

天正6年(1578年)2月、羽柴秀吉により攻略された上月城(城主 尼子勝久)では、宇喜多軍と城に籠る尼子再興軍との交戦が続く。

3月、毛利輝元の調略により播磨国の別所長治を寝返らせる。

4月、毛利輝元は吉川元春、小早川隆景らと兵数30,000の大軍で上月城を攻撃。(第二次上月城の戦い)

羽柴秀吉は救援に来るが接近できず、高倉山に布陣して対陣が続く。

5月、滝川一益・明智光秀・丹羽長秀ら織田の援軍が播磨に入る。しかし6月、信長の命で羽柴秀吉は救援を中断、三木城攻撃へ引き返す。

7月5日、上月城は兵糧が尽き降伏。尼子勝久は自害、これにより尼子氏を滅亡させる。山中幸盛は輝元のもとへ護送中に殺害される。

天正6年(1578年)11月6日、第ニ次木津川口の戦い。九鬼水軍の大砲攻撃により退却する。

天正7年(1579年)1月、輝元は荒木村重・別所長治へ加勢するため1月16日の出陣命令を出す。【湯浅家文書】

(しかしその後出陣を延期。小早川隆景は自国で国衆の謀反が起きており派兵に積極的でなかった)※参考文献:『毛利輝元 西国の儀任せ置かるの由候』光成準治(著) ミネルヴァ書房

1月25日、吉川元春が武田勝頼に、2月5日に毛利軍が摂津・和泉に出陣することを伝える。

勝頼からは呼応するとの返事があり、また備後の義昭からも再三上洛に協力するよう御内書が届くが、輝元は再び出陣せず。

8月頃、宇喜多直家が離反、織田につく。(離反の理由は行動力のない毛利輝元を見限った、また領土拡大のために織田家を選択したと言われる)

宇喜多家の離反により、内応させた荒木村重の有岡城と別所長治の三木城が毛利領から分断される。

9月、以前から織田と内応していた伯耆の羽衣石城主 南条元続が、毛利派の家臣 山田重直が守る堤城を攻撃、織田家へ離反する。これにより因幡の鳥取城が分断される。

10月、宇喜多直家が秀吉軍の協力を得て祝山城を攻撃。戦いは長期戦となり包囲が続く。(落城できなかったと言われる)

10月15日、摂津 有岡城が織田軍の攻撃を受け落城する。

12月25日、毛利輝元・小早川隆景・吉川元春が宇喜多領の忍山城を攻撃、占領する。

毛利家は荒木村重・別所長治の寝返りに合わせて軍事行動を起こせず、宇喜多、南条氏が離反したことで信長防衛線が崩れてしまう。

<宇喜多家>

天正6年(1578年)1月、宇喜多軍が昨年織田軍に占領された上月城へ侵攻。城主の山中幸盛は城を捨て、宇喜多軍が入城する。城主に旧領主の上月景貞を入れる。

天正7年(1579年)5月、美作東部の後藤氏 三星城を攻撃。後藤勝基は自害、美作を支配下に置く。

この頃、宇喜多直家は毛利家から離脱、織田家に接近する。(離反の理由は行動力のない毛利輝元を見限った、また領土拡大のために織田家を選択したと言われる)

9月、羽柴秀吉が安土城を訪れ、信長に宇喜多直家の赦免を願うが信長は拒否する。

しかし翌10月末に認めれ、宇喜多家が織田の傘下に入る。

秀吉の取次で宇喜多基家が摂津に入り、織田信忠に面会する。【信長公記】

10月、宇喜多直家が秀吉軍の協力を得て毛利領の祝山城を攻撃。戦いは長期戦となり包囲が続く。(落城できなかったと言われる)

12月25日、毛利輝元・小早川隆景・吉川元春が宇喜多領の備前 忍山城を攻撃、占領される。

<長宗我部家>

天正6年(1578年)頃、三好(十河)存保が三好長治の後継ぎとして勝瑞城へ入る。

天正7年(1579年)、長宗我部軍が阿波 岩倉城(城主 三好康俊 (三好康長の嫡男))を攻撃、降伏させる。三好存保も長宗我部軍と交戦するが、翌年1月、勝瑞城を捨て讃岐 十河城へ撤退する。

天正7年、讃岐西部の香川信景が帰属を示し、香川氏と同盟する。

天正7年3月、長宗我部軍が伊予宇和郡へ侵攻するが6月、西園寺氏に敗北する。伊予の毛利派である河野通直と対立する。

<大友家>

天正6年(1578年)1月、縣土持氏の松尾城主 土持親成が大友家から離反、島津方につく。(島津義久は前年に日向国の伊東領へ侵攻を開始していた)

3月15日、大友軍(兵40,000)が出陣、日向へ侵攻する。別動隊は肥後国から高千穂へ侵攻する。

これに応じて伊東旧臣の長倉祐政が耳川を越えて島津領に入り、新納石城で旧臣を集めて挙兵する。

4月10日、土持氏と縁戚関係にある佐伯惟教(宗天)と大友軍が松尾城を攻撃、土持親成を降伏させる。佐伯惟教は宗麟に助命を嘆願するが聞き入れられず、土持親成は自害となる。

大友宗麟は土持領内の神社仏閣を徹底的に破壊する。

7月、島津から島津忠長・伊集院忠棟が日向へ進軍、旧伊東勢の新納石城を攻撃するが島津軍は敗北、撤退する。

7月、大友宗麟が宣教師のフランシスコ・カブラルより洗礼を受け、正式にキリスト教徒となる。

8月、大友宗麟が日向へ入り、牟志賀(延岡無鹿)(耳川から北へ35km)に本陣を置く。

大友軍(総大将 田原紹忍(親賢)、兵40,000)が耳川を渡り、南下する。

9月、島津征久・伊集院忠棟が旧伊東勢の上野城、新納石城を攻撃。9月29日、長倉祐政は降伏開城する。島津義久は野尻城に入っていたが鹿児島へ引く。

10月20日、大友軍が島津領の高城を包囲。高城の東にある台地に5つの陣を構える。

島津から援軍に来た島津家久(兵3,000)が高城(城主 山田有信)に入城、膠着状態となる。

この頃、伊東旧臣が三納城・平野城を占領、都於郡城を攻撃する。

耳川の戦い(高城合戦)

天正6年(1578年)10月25日、島津義久の本隊(兵30,000)が鹿児島から出陣。

11月2日、島津義久が佐土原城へ入る。島津歳久、北郷忠虎も出陣する。

11月11日、島津義弘・歳久・伊集院忠棟・上井覚兼が大友軍の松原の陣へ、陽動部隊による荷駄の破壊攻撃を行う。

11月12日、島津義久が高城の南に位置する根白坂に陣を構える。

11月12日、大友軍は田原親賢ら講和派と主戦派の田北鎮周らが対立していたが、主戦派の田北鎮周、佐伯惟教(宗天)が攻撃を開始、小丸川北岸の島津軍を討ち破る。

大友軍はその勢いで小丸川を渡り進軍する。しかし島津軍の囮作戦により島津義弘・歳久・伊集院忠棟の兵が迎撃、また島津征久、島津義久の包囲攻撃を受けて大友軍は敗北する。

高城から島津家久も攻撃を加え、大友軍は敗走となり、耳川まで追撃され壊滅状態となる。

牟志賀の陣で敗北の報せを聞いた大友宗麟は宣教師らと豊後へ退却。道中は厳しい寒さの中で急流を何度も渡ったり、危険な崖を歩くなど困難を極める。

この戦いで大友家は臼杵鎮続、吉岡鑑興、田北鎮周、蒲池鑑盛、斎藤鎮実、佐伯惟教らが討死に、他にも多くの兵を失い、国力が疲弊する。

耳川の戦い後、北九州の国衆が次々に離反、毛利・龍造寺方へつく。

12月、筑紫広門と秋月種実が離反、岩屋城(城主 高橋紹運)を攻撃する。(落城はできず)

以前より毛利と通じていた花尾城の麻生隆実が離反する。

天正7年(1579年)8月、高祖城の原田隆種が柑子岳城へ兵糧を運ぶ立花道雪の軍を攻撃。その後原田隆種は柑子岳城(城主 木付鑑実)を攻撃、占領する。

天正7年9月、龍造寺軍が荒平城(城主 小田部紹叱)を攻撃、翌年に占領される。小田部紹叱は自害となる。

天正7年、毛利家臣として小倉城に入っていた高橋鑑種は大友方の香春岳城、馬ヶ岳城を攻略。

高橋鑑種は秋月氏から養子として迎えた秋月種実の子 高橋元種を香春岳城に入れ、秋月種実の弟 長野種信を馬ヶ岳城に入れて長野氏を継がせる。

(天正7年4月に高橋鑑種は病死するが、小倉城は秋月種実の弟 高橋種冬が継ぐ)

天正7年、豊前 長岩城の野中鎮兼が離反、翌年に大友軍の攻撃を受け降伏する。

天正7年、豊前 城井谷城の城井鎮房が離反、島津方につく。

天正7年、大友家臣の田原親貫が反乱を起こし、府内を攻撃する(悪天候のため上陸できず)。続いて田北紹鉄も謀反を起こす。田原親貫は豊後 鞍懸城・安岐城を拠点とする。

<龍造寺家>

天正6年(1578年)3月、龍造寺隆信が有馬氏を降伏させ、肥前国を平定する。

天正7年(1579年)、耳川の戦いでの敗北により国力が弱まった大友領へ侵攻。北九州の国衆、秋月・筑紫・原田・浦池氏が龍造寺方となる。

龍造寺隆信は肥後の隈部氏(隈部親永)と手を結び、肥後へ侵攻。(隈部親永は1570年の今山の戦いで龍造寺隆信に捕らえられるも、国へ返されていた)

天正7年(1579年)、龍造寺軍が大友方の肥後 筒ヶ岳城(城主 小代実忠)を攻撃、占領する。

天正7年、龍造寺軍と筑紫広門が大友方の筑前 鷲ヶ岳城を攻撃するが、高橋紹運・立花道雪の援軍により敗退する。

<島津家>

前年より島津義久が日向の伊東領へ軍を侵攻させ、野尻城、都於郡城、佐土原城を落とす。

伊東義祐は城を追われ、豊後の大友宗麟を頼る。

天正6年(1578年)4月、島津方についた日向 縣松尾城の土持親成が大友軍に討ち取られる。

これに応じて伊東旧臣の長倉祐政が耳川を越えて島津領に入り、新納石城で旧臣を集めて挙兵する。

7月、島津忠長・伊集院忠棟が日向へ進軍、長倉祐政・山田宗昌ら旧伊東勢が籠る新納石城を攻撃するが島津軍は敗北、撤退する。

8月、大友宗麟が日向へ入り、牟志賀(延岡無鹿)(耳川から北へ35km)に本陣を置く。

大友軍(総大将 田原紹忍(親賢)、兵40,000)が耳川を渡り、南下する。

9月、島津征久・伊集院忠棟が旧伊東勢の上野城、新納石城を攻撃。9月29日、長倉祐政は降伏開城する。島津義久は野尻城に入っていたが鹿児島へ引く。

10月20日、大友軍が島津領の高城を包囲。高城の東にある台地に5つの陣を構える。

島津から援軍に来た島津家久(兵3,000)が高城(城主 山田有信)に入城、膠着状態となる。

この頃、伊東旧臣が三納城・平野城を占領、都於郡城を攻撃する。

耳川の戦い(高城合戦)

10月25日、島津義久の本隊(兵30,000)が鹿児島から出陣。

11月11日、島津義弘・歳久・伊集院忠棟・上井覚兼が大友軍の松原の陣へ、陽動部隊による荷駄の破壊攻撃を行う。

11月12日、島津義久が高城の南に位置する根白坂に陣を構える。

11月12日、島津軍の囮作戦により、小丸川を渡った大友軍を島津軍が包囲攻撃。大友軍は総崩れとなり北へ敗走する。島津軍は耳川まで追撃し、大友軍を壊滅させる。

島津軍は掃討戦を行い、11月14日までに日向国の伊東旧臣を追い払い三納城や門川城などを確保する。

天正7年(1579年)、隈本の城親賢、宇土の名和顕孝が大友を離反。大友の兵が隈本を攻めたため、島津家から援軍を送る。