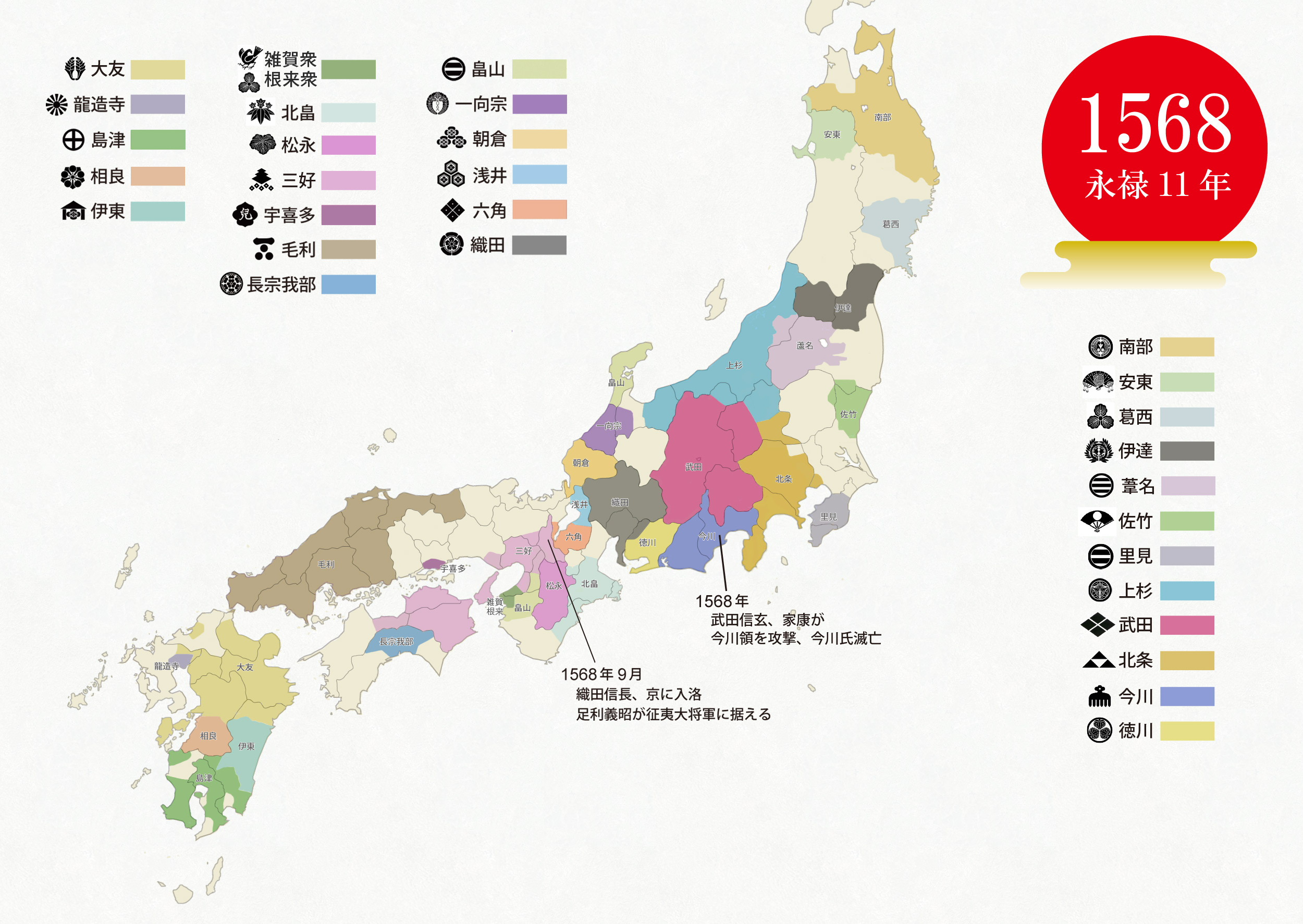

1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡

<織田家>

永禄11年(1568年)

|

北伊勢へ侵攻 永禄11年(1568年)2月、前年に続き織田軍が北伊勢へ侵攻。 織田信長は神戸氏の高岡城(城主 山路弾正)、神戸城(城主 神戸具盛(友盛))へ息子の信孝を養子に入れる和睦案を提案、これにより神戸氏は降伏する。 長野工藤氏(当主は北畠具教の次男具藤)では家臣が北畠派と織田派に分裂、織田派の分部光嘉・光高が北畠具藤を安濃津城から追放し、織田家に降伏する。 伊勢亀山城の関盛信も織田家に降伏。 これにより信長は北伊勢を支配下に治める。 |

永禄11年(1568年)2月8日、三好三人衆と松永久秀に擁立され、足利義栄(足利義維の子)が第14代将軍に就任する。(第13代足利義輝は永禄8年(1565年)の永禄の変で討たれる。)

6月上旬、武田信玄からの使者 秋山虎繁が訪問。

織田信忠・信玄の六女 松姫の婚約祝い(後に解消となる)として貢物(蝋燭、漆、熊の皮、名馬など)が届けられる。

信長は秋山虎繁をもてなし、七度の盃、梅若大夫の能、長良川での鵜飼鑑賞を案内する。

7月上旬には信長から武田信玄へ貢物を進上する。【甲陽軍鑑】

永禄11年、越前の朝倉義景が若狭へ侵攻、若狭国の当主 武田元明(母は室町幕府の12代将軍 足利義晴の娘)を捕らえる。武田元明は越前一乗谷へ移され、朝倉氏の保護下に置かれる。 (父の武田義統は前年に死去し、内乱が続く若狭武田氏は不安定な状態だった)

|

信長の上洛作戦 永禄の変の後、大和興福寺に身を置いていた足利義昭は三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)からの危険を感じ、永禄8年(1565年)12月に大和国を脱出する。 永禄8年(1565年)12月5日、信長が幕臣の細川藤孝へ「上意があり次第、日ならずとも供奉する覚悟である」と伝える。【東大史料編纂所】 永禄9年(1566年)8月、近江の矢島御所に入った足利義昭が上洛のお供に信長を参陣させる計画を立てるが、三好の調略により斎藤龍興の離反が起き計画は頓挫する。【閏八月十八日付 氏家直元等書状】 その後義昭は若狭を経て、越前一乗谷の安養寺に入り上杉輝虎(謙信)の協力を待つが、謙信は関東の対応に追われ帰洛に協力できず、朝倉義景も協力してもらえなかったため信長に協力を依頼する。 義昭は信長に「この上は織田上総介信長をひとえに頼みいれたい」と手紙を送る。【信長公記】

永禄11年(1568年)7月16日、足利義昭が細川藤孝・京極高成ら近臣と越前を出発する。朝倉軍2,000が国境まで同伴する。【東浅井郡志】 浅井長政が兵2,000と織田家の使者 不破光治・村井貞勝・島田秀満を連れ余吾荘で出迎える。和田惟政が先頭を進み小谷へ向かう。【東浅井郡志】 義昭が小谷の浅井館へ入り、浅井長政からもてなしを受ける。 7月22日、義昭が美濃 西庄の立政寺へ入る。 (一乗谷の安養寺から立政寺への出発・到着日は【多聞院日記】による。※史料により日付は異なる) 「末席に銅銭千貫文を積み、御太刀・御鎧・武具・御馬など様々な品物を進上され、御家来衆も手厚く歓迎した。」【信長公記】 ※【信長公記】による立政寺到着は7月25日。【甫庵信長記】には7月25日に立政寺へお着きになり、27日に信長卿が出仕され太刀、葦毛の馬、鎧などを進上したと記載。

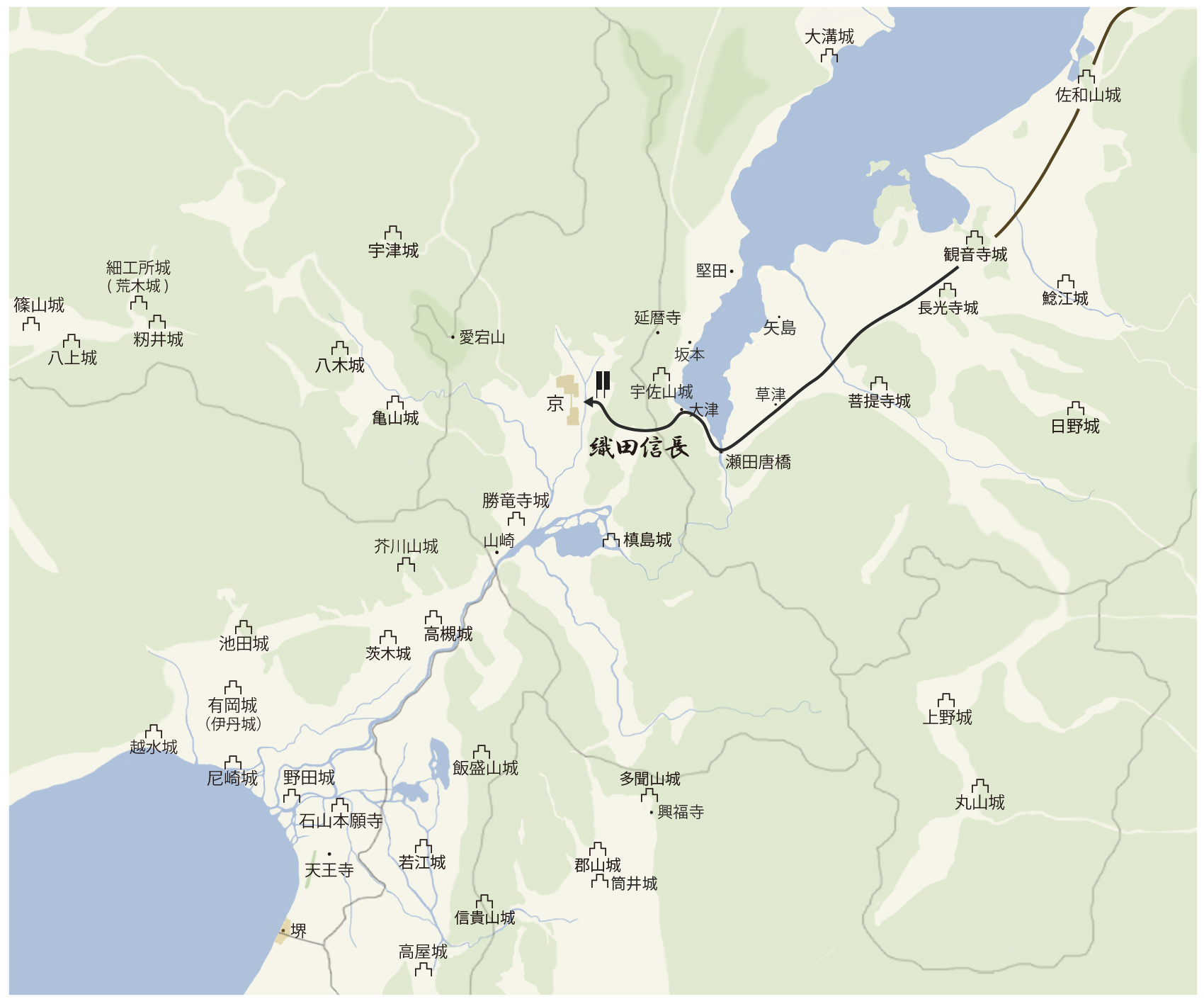

信長が美濃から近江へ向かう。 8月7日、信長が近江 佐和山城へ入る。 義昭と織田の使者(和田惟政ら)が観音寺城の六角義賢(承禎)のもとを訪れ、人質を出し協力することを求める。信長は7日間留まって交渉を続け、"義昭が本意を遂げられた際は天下の所司代に任ずる"と伝えるが、六角義賢は拒否する。 「六角殿は、一つには信長に対する恐怖から、またこの企画を自ら先に拒絶したことを恥じていたので、その通過を拒もうと考えた。」【フロイス日本史】

9月7日、信長が義昭に出陣の挨拶を行う。再び岐阜城を出陣、近江へ進軍する。

9月12日、観音寺城の戦い。佐久間信盛・木下藤吉郎・丹羽長秀・浅井長政・浅井政貞が六角領の支城 箕作城を攻撃、その日の夜に落城させる。 9月14日、信長が観音寺城を攻撃、占領する。 「国主(六角義賢)がその二人の成人した息子たちとともにいた観音寺城を攻撃した。同城は人間の考えでは陥落しそうに思えなかったが、彼は武力によって侵入し、これを征服した。国主は二人の息子たちとともに逃走し、信長は城を強襲した際に1,500人以上を失ったが、同国の大部分の支配者となるに至った。」【フロイス日本史】 「六角義賢の城が落ち、近江は悉く焼かれたらしい、後藤・長田・進藤・永原・池田・平井・九里の七人が敵(信長)に同心したらしい、京中の辺りは騒動になっている。ここのほとんどの家財は宮中の内侍へ運んだ。」【言継卿記】

六角義賢と息子義治は甲賀へ脱出。その後も石部城に入り抵抗を続ける。 六角家の重臣 蒲生定秀が服属、織田家臣となる。その他六角家の布施氏、青地氏も織田家臣となる。信長は近辺の残党も降伏させ、近江を平定する。 信長は立政寺にいる義昭の迎えに不破光治を遣わせる。

9月16日、木津にいた三好政康の兵3,000が引き返し、西京に布陣する。【多聞院日記】 9月22日、信長が観音寺山にある桑実寺で義昭を出迎える。 9月23日、信長が湖を渡り大津 三井寺へ布陣する。先手は山科へ布陣する。【言継卿記】 9月25日、信長が清水寺に布陣する。義昭は大津に入る。【多聞院日記】

「この突然の決断と勇敢な行為は、山城、摂津、河内、和泉、大和、丹波の諸国に大いなる驚嘆を呼び起こし、これらの諸国はその勝利の容易さ、また彼が公方様を復位させるために示して来た権威と豪華さを目撃して彼に降伏した。」【フロイス日本史】

9月26日、柴田勝家・蜂屋頼隆・森可成・坂井政尚が桂川を越え三好方の勝竜寺城(城主 岩成友通 兵500)を攻撃。

9月27日、浅井長政・朽木元綱が兵8,000で神楽岡(吉田山)に布陣、その後南へ進軍する。【言継卿記】【東浅井郡志】浅井軍も摂津平定に加わる。 9月28日、信長が京の南にある東福寺に入る。【信長公記】 東福寺の信長のもとへ医師の曲直瀬道三・半井驢庵、連歌師の里村紹巴ら人々が挨拶に訪れる。

9月29日、義昭が山崎の天神馬場へ出陣。織田軍が芥川山城(城主 三好長逸)、芥川居城を攻撃、三好長逸は城を放棄する。信長は城主に和田惟政を置く。【言継卿記】 9月30日、義昭が芥川城へ入城する。織田軍は摂津・河内方面の放火を行う。

10月2日、織田軍が越水城(城主 篠原長房)へ進軍、篠原長房は城を放棄して阿波国まで戻る。 10月2日、織田軍が摂津の池田城(城主 池田勝正)を攻撃。激しい戦いとなるが、池田勝正は人質を出して降伏する。信長は池田勝正の所領を安堵とし、伊丹親興・和田惟政とともに池田勝正を摂津三守護として統治させる。 10月3日、芥川城に入った信長のもとへ人々が挨拶に訪れる。 信長は松永久秀の大和国を安堵、切り取り次第(武力制圧を認める)とした。

10月10日、細川藤孝、和田惟政、佐久間信盛が20,000の兵で大和へ進軍。三好領の森屋城を占領。翌日、窪城を占領。

10月14日、義昭が芥川城から京都へ戻り、本国寺へ入る。信長も清水寺へ入る。信長は洛中洛外に兵を置き、警護を厳重にする。 10月22日、義昭が内裏に参上する。征夷大将軍に任命され、室町幕府第15代将軍となる。 義昭は細川邸に観世大夫を招き観能会を催し、信長らを招待する。義昭は信長に副将軍・管領職を勧めるも、信長は辞退する。義昭は信長に酌をして酒を注ぎ、鷹と鎧を与える。 10月24日、信長が義昭に帰国を伝える。義昭は感謝状を渡し、「この度の国々の凶徒を悉く退治したのは武勇天下第一である」と功績を称えた。 10月28日、信長が岐阜城へ帰城する。

信長上洛後の出来事 このとき今井宗久が会合衆との仲介役となったため、信長は今井宗久に摂津住吉郡を知行地として与える。 【イエズス会日本年報】による堺の様子

上洛の際、和田惟政の取次により堺にいたルイス・フロイスら宣教師一行が初めて信長の許を訪れる。しかし信長は屋敷の奥に入ったまま、佐久間信盛と和田惟政に食事のもてなしだけをさせる。信長は宣教師の贈物の中から黒いビロードの帽子だけを受理し、その後宣教師は退出する。 信長は親しく引見しなかった理由を、異国人のもてなし方がわからなかったこと、予自身がキリシタンになると世間に思われることを案じたと佐久間信盛に伝える。【フロイス日本史】

足利義昭は兄義輝の襲撃に関わったとして関白 近衛前久を追放する。(近衛前久はその後丹波の赤井直正、本願寺顕如を頼る。天正3年(1575年)、信長の奏上により帰洛する) 東播磨の別所氏、丹後国の一色氏、丹波国の波多野氏が上洛した信長に服従。 三好三人衆は畿内の諸城を放棄して四国の阿波国へ撤退する。三好家に擁立された足利義栄は京に入れないまま9月30日に病死する。※日付は諸説あり |

永禄12年(1569年)

永禄12年(1569年)1月5日、本圀寺の変(六条合戦)。 信長が岐阜へ戻った隙に、阿波国から三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)、斎藤龍興が足利義昭を討つため畿内へ侵攻。畿内の三好方勢力の援助を受け10,000の兵となる。

1月5日午の刻(11~13時)、足利義昭が仮御所としていた六条の本圀寺を攻撃する。【言継卿記】

本圀寺は細川藤賢・明智光秀らが2,000の兵で応戦する。若狭衆の山県源内、宇野弥七が討死するが、両名の活躍によりその日の攻撃を防ぐ。

翌1月6日、細川藤孝、三好義継、池田勝正、伊丹親興、荒木村重が援軍に駆けつけ、桂川付近で戦闘となり織田軍が勝利する。

1月6日、岐阜城の信長へ本圀寺が攻撃されたと報せが入る。【信長公記】

1月10日、信長が松永久秀を連れ上洛する。【言継卿記】

(【信長公記】には信長はすぐに上洛することを決め、人夫に凍死者が出るほどの大雪の中、3日かかる行程を2日間でお伴十騎と上洛したと記載)

堺の会合衆は三好三人衆を支援していたが、本圀寺の変での敗退により信長の傘下に入る。

1月14日、信長が義昭へ殿中御掟の16か条を送り、室町幕府の規範を再度確認させる。

一、公家衆・御供衆・申次役は、将軍の御用があれば直ちに参上する事

一、幕臣の家来が御所に参上するのは当番役の時とし、それ以外に御所に来ることは禁止する事

一、訴状は(奉公人を通さず)幕府・朝廷に直接報告してはならない

一、奉公衆に意見を訪ねる上は、(将軍は独自に)裁判の是非を命じてはならない

一、公事(弁論)を聞き召される日は、これまでと同じようにする事(変更してはいけない)

一、門跡や僧侶、僧兵、医師、陰陽師はみだりに参上せず、足軽と猿楽師は召されれば参る事

一、寺社本所領、知行の土地を押領しない事(一部抜粋)

|

二条御所の築城 永禄12年(1569年)2月27日、信長は六条本圀寺の防御が手薄だったことから、足利義昭のために二条古城(御所の西側に隣接する二条古城。足利義輝の居城として使われていた)を改築する。 大工奉行に村井貞勝・島田秀順に普請を命じる。 3月3日、信長は幕府の御供衆 細川藤賢の屋敷にあった天下の名石と言われる「藤戸石」を、建築中の二条御所へ運ばせる。 信長自ら運搬の指揮を取り、「3~4000人の人夫で、笛や太鼓にあわせて二条御所の勘解由小路町まで藤戸石を運ばせた。」【言継卿記】 ※「藤戸石(浮洲岩)」は源平合戦での藤戸の戦いで馬で渡れる浅瀬にあった石。浅瀬の場所を教えた漁夫が口封じで殺されたことから平家物語で取り上げられ、将軍 足利義満が金閣寺へ、足利義政が銀閣寺へ移したとされる。 二条御所の建築には14ヵ国から人夫を集め、洛中・洛外の鍛冶、大工、杣人、また隣国から材木を集めて70日間で完成させる。御殿の装飾には金銀が使われ、庭前には泉水・遣水・築山をあしらう。 他にも、銀閣寺に置かれていた九山八海という名石や洛中・洛外の名木を集める。馬場には桜が植えられ、「桜の馬場」と呼ばれるようになる。【信長公記】 4月中旬、足利義昭が完成した二条御所へ入る。

(【フロイス日本史】による記録)

「日本の諸侯および全ての貴族が集まったので、通常25,000人が働き、少ないときでも15,000人を数えたという。信長はカンナを手にして作業を指図した。建築用の石が欠乏していたので、彼は(寺院から)多数の石像を倒し、首に縄をつけて工事場に引かしめた。」 「信長は、ほとんど常に座るために虎皮を腰に巻き、粗末な衣服を着用しており、彼の例にならって全ての殿および家臣の大部分は労働のために皮衣を着けた。」 「建築作業を行なっていた間に、一兵士が戯れに一貴婦人の顔を見ようとして、その被り物を少し上げた事があった時、 信長はたまたまそれを目撃し、ただちに一同の面前で手ずからそこで彼の首を刎ねた。 」 |

和田惟政は再度宣教師と面会してもらうよう取次を行い、信長は今回は引見すると伝える。二条城の建築工事の最中、ルイス・フロイスが信長を訪問する。

信長とフロイスは橋の上で腰掛け、2時間ほど話し合う。信長は京での滞在を認め(宣教師は5年前に松永久秀により京から追放されていた)、フロイスを義昭へ面会させるよう和田惟政へ命じる。【フロイス日本史】(要約)

(フロイスが記した信長)「彼は中くらいの背丈で、華奢な体躯であり、ヒゲは少なく、はなはだ声は快調で、極度に戦を好み、軍事的修練にいそしみ、名誉心に富み、正義において厳格であった。彼は自らに加えられた侮辱に対しては懲罰せずにはおかなかった。 いくつかの事では人情味と慈愛を示した。彼の睡眠時間は短く早朝に起床した。貪欲でなく、はなはだ決断を秘め、戦術に極めて老練で、非常に性急であり、激昂はするが、平素はそうでもなかった。 彼はわずかしか、またはほとんど全く家臣の忠言に従わず、一同からきわめて畏敬されていた。酒を飲まず、食を節し、人の扱いにはきわめて率直で、自らの見解に尊大であった。」

永禄12年(1569年)2月、信長が撰銭令(えりぜにれい)を出す。 粗悪な銭は良質な宋銭・明銭の二分の一の価値とする交換比率を定める。また3月には上京へ追加条例を出し、金銀と銭の交換比率を定める。

4月20日頃、京都妙覚寺でフロイスと天台宗の僧・朝山日乗が信長立ち会いの下、宗義論争を行う。

議論の中で朝山日乗はフロイスの言う霊魂不滅を見せよと長刀を取り襲いかかろうとするが、信長と家臣が取り押さえる。(信長はこの件を処罰せず)

翌日、朝山日乗は信長に宣教師追放を進言するが却下される。

4月21日、信長が岐阜へ向け出京する。【言継卿記】

5月、フロイスが布教の許可をもらうため岐阜城を訪れる。

「岐阜城下は、8,000ないし10,000の人口を数え、取引や用務で往来する人々の数はおびただしく、塩を積んだ多くの馬や、反物、その他の品物を携えた商人たちが諸国から集まっており、世界文化の中心として栄えた古代都市バビロンの繁栄を思わせるほどであった。」【フロイス日本史】

5月17日、徳川軍が包囲していた掛川城の今川氏真が降伏。閏5月頃、今川氏真・早川殿が北条の支援を受け沼津へ入る。(今川家が滅亡する) しかし家康が今川家・北条家と連携したことから、武田信玄は怒り、信長へ抗議文を出す。 ※武田信玄は家康を信長の家臣のように考えており、家康との問題は信長に伝えている。

|

大河内城の戦い 永禄12年(1569年)8月20日、信長が伊勢へ出陣。 信長は70,000の兵で大河内城(城主 北畠具教、嫡男 具房)へ進軍する。 9月8日、稲葉良通、池田恒興、丹羽長秀が城の裏門より夜襲を行うが失敗する。 大河内城の包囲から50日後、信長は織田掃部(忠寛)を使者として和睦を伝える。【勢州四家記】 10月4日、滝川一益・織田忠寛が城を請け取り、南伊勢を平定する。 信長は伊勢の諸城の破却と関所撤廃を命じる。 |

10月6日、信長が伊勢神宮(内宮・外宮)、朝熊山を参拝する。

10月11日、信長が馬廻りを連れ上洛。

足利義昭に伊勢平定を報告するが、口論となる。

「十六日に上意(足利義昭)と口喧嘩をして下向した」【多聞院日記 十月十九日条】

また信長はこの年から開始していた禁裏の修理を確認する。【お湯殿の上の日記】 10月17日、信長が岐阜へ帰城する。

永禄12年(1569年)、明智光秀が幕府直属の奉公衆となる。(翌正月に公家の山科言継が幕府奉公衆に年頭の挨拶(答礼)に回り、その中に明智光秀が含まれている【言継卿記】)

永禄12年、備前国の浦上宗景が西播磨の赤松政秀を攻撃。赤松政秀は足利義昭に助けを求め、織田の摂津国衆が援軍に向かう。

永禄12年、尼子氏残党と山名祐豊(但馬山名氏。但馬出石郡を支配)が毛利領の出雲国を攻撃。 毛利元就は織田信長へ援軍を依頼、木下藤吉郎秀吉が派遣される。

木下藤吉郎秀吉は但馬国へ侵攻、山名祐豊の此隅山城を攻撃、落城させる。山名祐豊は有子山城を築城して防戦するが、攻撃を防げず城を捨て退去する。

(その後、山名祐豊は堺へ下り、今井宗久の仲介で信長と面会する。再び但馬国出石郡の所領を認められ、有子山城へ入る。)

<徳川家>

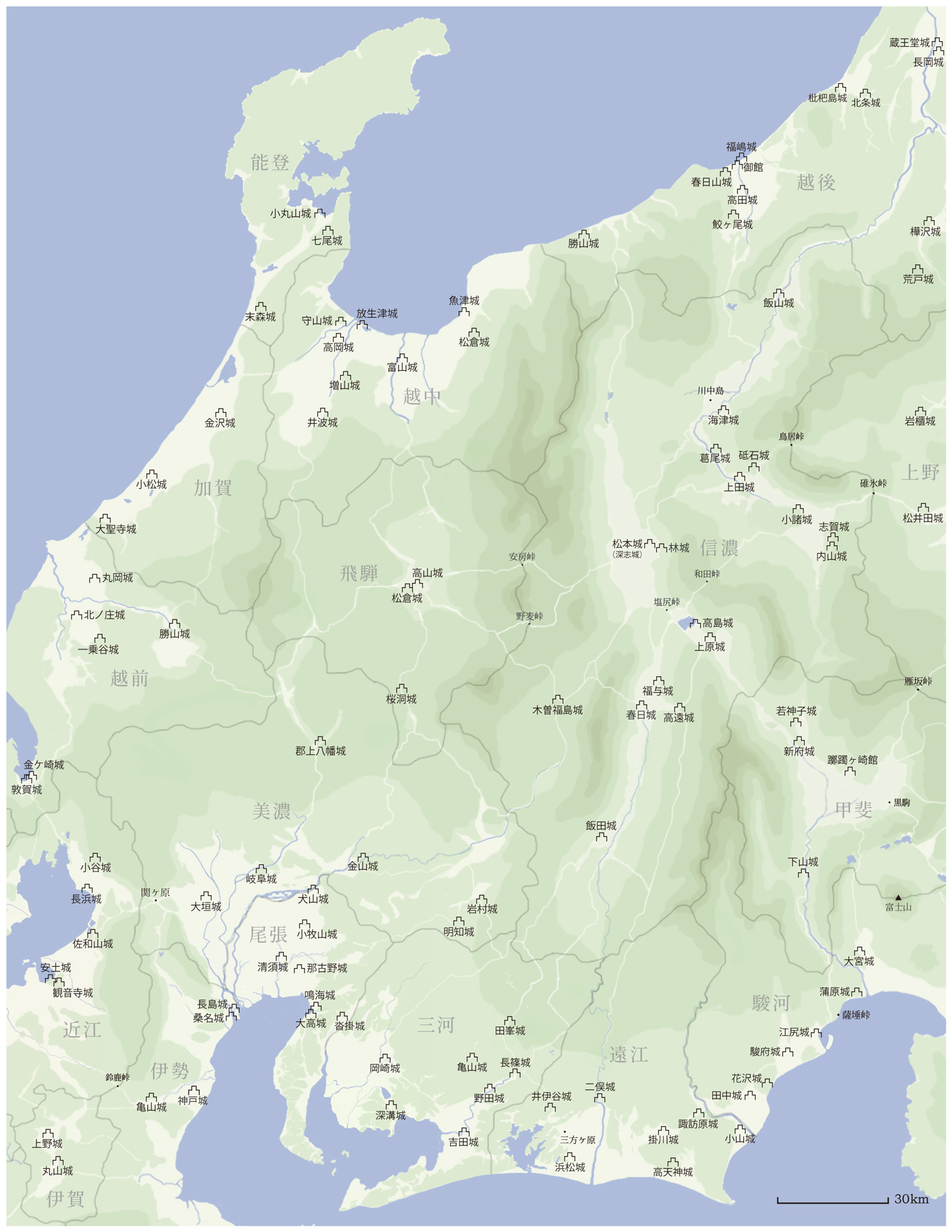

三河国周辺地図

※海岸線や浜名湖の地形は明治時代古地図、江戸期の絵図を基に作成

永禄11年(1568年)9月、織田信長の上洛に水野信元(織田家臣。徳川家康の伯父)が同伴し、水野信元は朝廷に2,000疋を献上する。【言継卿記】

12月、武田信玄が今川領の駿河に侵攻したことで、甲相駿三国同盟が破綻する。

家康は武田信玄と同盟を結び、大井川を境に遠江国は徳川領、駿河国は武田領と決められる。【三河物語】

武田信玄の駿河侵攻を受け、今川氏真は井伊家の小野政次(道好)へ、虎松(後の井伊直政)を殺害して軍勢を率いて加勢するように命じる。 小野道好は井伊谷を横領するが、虎松は菩提寺の龍潭寺に入って難を逃れる。

12月、家康が遠江へ侵攻。小野政次が占拠した井伊谷城へ、井伊谷三人衆(近藤康用・鈴木重時・菅沼忠久)を送り込み奪還させる。

12月、家康が曳馬城(後の浜松城)を攻撃、占領する。 曳馬城主であった飯尾連龍は永禄8年に松平方へ離反したことで今川氏真に処刑されており、その後家臣らは徳川派と武田派に分かれていた。城は飯尾連龍の妻 お田鶴の方が指揮して守り、最後は侍女18人とともに討って出るも討死する。

徳川軍は久野城を攻撃、城主 久野宗能は降伏する。(久野宗能はその後徳川家臣となる)

12月27日、駿府から逃れた今川氏真が籠る遠江 掛川城(城主 朝比奈泰朝)を攻撃、包囲する。半年間の籠城戦となる。

永禄12年(1569年)1月、武田の秋山虎繁ら下伊那衆が遠江へ進軍し、久野・見附で徳川軍と交戦となる。これを聞いた家康は駿河で在陣中の武田信玄へ抗議文を送る。 これに対し信玄は秋山隊を撤退させて沈静化を図り、信長へ自身は駿府に留まり徳川領に入らないことを伝えるが、以降、武田家との関係は悪化する。 ※武田信玄は家康を信長の家臣のように考えており、家康との問題は信長へ書状を送っている。

3月27日、家康は浜名湖北岸地域の堀川城に残る今川派の土豪・農民ら(2000人)を攻撃。なで斬りにより1000名を討ち取り、後日700名を捕らえて処刑する。 この攻撃の際、近隣に潜伏していた小野政次を発見して捕え、4月7日、井伊家の仕置き場である蟹淵へ送り、磔により処刑する。

徳川軍は引き続き浜名湖東岸の堀江城(城主 大沢基胤)を、井伊谷衆に命じて攻撃する。城の抵抗を受け、井伊谷三人衆の一人鈴木重時が戦死する。 4月12日、家康は本領安堵を条件として、堀江城を開城させる。(以後大沢基胤は徳川家臣となる)

5月17日、包囲していた今川氏真の掛川城へ降伏を勧め、家臣の助命を引き換えに開城させる。

駿河から武田を撤退させた後は氏真を領主へ戻すという協定を北条氏政も含めて合意する。(その後協定は実現できず今川家は滅亡する)

掛川城には石川家成が入り、西三河の統治は家成の甥 石川数正が引き継ぐ。

閏5月頃、今川氏真は北条の支援を受け沼津へ入り、その後小田原へ移る。【岡部文書】

<今川家>

永禄11年(1568年)5月初め、武田信玄が今川氏真へ手紙を送る。 今川領の東三河を武田にいただければ、義元の弔い合戦をする場合でも武田が加勢しやすい、家康に取られるなら信玄に進呈してはいかがか、と伝える。 これに対し氏真は、弔い合戦は自身が行うこと、信長と縁者になった武田は今や半分敵であること、小身の家康などいつでも退治できること、今後は書状の取り交わしは不要であると伝える。【甲陽軍鑑】

永禄11年(1568年)12月、武田信玄が駿河へ侵攻する。

氏真は興津の清見寺へ出陣するが、家臣の離反により撤退。駿府を武田軍に奪われる。 氏真は早川殿を連れ掛川城(城主 朝比奈泰朝)へ避難する。この時早川殿は徒歩で掛川城まで移動したことで、信玄が輿を用意しなかったことに北条氏康が怒り、北条と武田の同盟が破棄となる。

徳川軍が侵攻、氏真の掛川城を包囲される。(半年間の籠城戦となる)

永禄11年(1568年)、武田信玄の駿河侵攻を受け、氏真は井伊家の小野政次(道好)へ、虎松(後の井伊直政)を殺害して軍勢を率いて加勢するように命じる。 小野政次は井伊谷を横領するが、虎松は菩提寺の龍潭寺に入って難を逃れる。

永禄11年(1568年)12月、徳川家康が曳馬城(浜松城)を攻撃、占領される。 曳馬城は城主 飯尾連龍が今川家を離反して以降、家臣は徳川派と武田派に分かれていた。飯尾連龍が義元に誅殺された後、城は飯尾連龍の妻 お田鶴の方が指揮して守り、最後は侍女18人とともに討って出るも討死する。

永禄11年12月、家康が遠江へ侵攻。小野政次が占拠した井伊谷城へ、井伊谷三人衆(近藤康用・鈴木重時・菅沼忠久)を送り込み、徳川軍が井伊谷を占領する。

永禄12年(1569年)3月27日、家康が浜名湖北岸地域の堀川城に残る今川派の土豪・農民ら(2000人)を攻撃。なで斬りにより1000名を討ち取り、後日700名を捕らえて処刑する。 この攻撃の際、近隣に潜伏していた小野政次を発見して捕え、4月7日、井伊家の仕置き場である蟹淵へ送り、磔により処刑する。

続いて徳川軍は今川方の堀江城(城主 大沢基胤)を攻撃、堀江城を開城させる。(以後大沢基胤は徳川家臣となる)

永禄12年(1569年)5月17日、城を包囲されている掛川城の氏真は、家臣の助命を条件に降伏、開城する。 (家康は駿河から武田を撤退させた後、氏真を領主へ戻すという協定を北条氏政も含めて合意するが実現しなかった。) 掛川城の落城により、今川家が滅亡となる。

永禄12年(1569年)閏5月頃、今川氏真は妻の早川殿(北条氏康の娘)、朝比奈泰朝、長松院(伊勢宗瑞の娘)、岡部信元らとともに、北条の支援を受け沼津へ入る。【岡部文書】(岡部信元はその後武田に仕える)

その後、氏真は伊豆国境に位置する大平郷に大平城を築城し、拠点とする。 早川殿は翌元亀元年(1570年)4月に小田原へ移動、西にある早川の地(伊勢宗瑞の息子 北条幻庵の知行地)で屋敷を与えられる。 元亀元年8月頃、氏真も早川へ入り居住する。

永禄12年10月7日、武田信玄は三増峠の戦いで北条軍に勝利。その後駿河へ進軍し、12月13日に再度駿府を制圧する。

<武田家>

永禄11年(1568年)5月初め、武田信玄が今川氏真へ手紙を送る。 今川領の東三河を武田にいただければ、義元の弔い合戦をする場合でも武田が加勢しやすい、家康に取られるなら信玄に進呈してはいかがか、と伝える。 これに対し氏真は、弔い合戦は自身が行うこと、信長と縁者になった武田は今や半分敵であること、小身の家康などいつでも退治できること、今後は書状の取り交わしは不要であると伝える。【甲陽軍鑑】

6月上旬、織田信忠・信玄の六女 松姫の婚約祝い(後に解消となる)として使者 秋山虎繁が織田家を訪問する。貢物(蝋燭、漆、熊の皮、名馬など)を信長へ届ける。

信長は秋山虎繁をもてなし、七度の盃、梅若大夫の能、長良川での鵜飼鑑賞を案内する。

7月上旬には信長から武田信玄へ貢物が届けられる。【甲陽軍鑑】

信玄は徳川家康と同盟を結び、大井川を境に遠江国は徳川領、駿河国は武田領と決められる。【三河物語】

駿河侵攻

永禄11年(1568年)12月6日、武田信玄が甲府を出陣、甲相駿三国同盟を破棄して今川領の駿河へ侵攻する。

別働隊が富士郡の大宮城(城主 富士信忠)を攻撃する(大宮城は落城せず)。その後本隊は駿府方面へ進軍、薩た峠を越え今川領へ侵攻する。

今川方は離反者が相次いだため次々と駿河の諸城を落とし、12月13日、駿府で抵抗する岡部正綱を降伏させ、駿府城を占領する。 今川氏真は遠江 掛川城へ撤退する。

12月12日、北条氏政(兵数45,000)が駿河へ侵攻、河東地域を占領する。

12月23日、信玄が家康へ書状を送り、掛川城攻撃を要請する。

「この度当国に向かい出陣のところ、手合わせのため急ぎの出陣、とても満足しています。遠江へ軍を出すところですが、当国諸将の仕置があり、一両日は延期します。三日の内に山を越えるつもりです。早々に掛川へ出陣すること、ごもっともです。」【恵林寺文書】

甲相駿三国同盟の破綻により、北条氏政に嫁いだ黄梅院(信玄の長女)が甲斐へ帰国する。

永禄12年(1569年)1月、秋山虎繁ら下伊那衆が遠江へ進軍し、久野・見附で徳川軍と交戦となる。これを聞いた徳川家康は駿河在陣中の信玄へ抗議文を送る。 これに対し信玄は秋山隊を撤退させて沈静化を図り、信長へ自身は駿府に留まり徳川領に入らないことを伝えるが、以降徳川家との関係は悪化する。 ※信玄は家康を信長の家臣のように考えており、家康との問題は信長へ書状を送っている。

1月5日、小田原の北条氏康より樽、肴が進呈される。信玄も1月12日、小田原へ使者を出すが、使者は捕らえられ韮山城で幽閉される。【甲陽軍鑑】

1月18日、北条氏政が兵45,000の大軍で駿河へ侵攻、これに対し信玄も兵18,000で出陣、興津へ進み、薩埵峠で対峙する。 2月、武田軍が今川の大宮城を攻撃するが北条の援軍があり敗退する。 両軍の対峙が続く間、信玄は樽峠の道を整備し、4月28日、駿河から樽峠を通って甲斐へ撤退する。

5月、信玄が信長へ、家康が今川・北条と敵対するよう働きかけを求める書状を送る。【愛知県史資料編11】

北条氏政が今川氏真の掛川城を包囲する徳川家康と、掛川城開城について和睦交渉を行う。 5月17日、掛川城の今川氏真が、降伏開城する。これにより今川家は滅亡となり、氏真・早川殿は北条家を頼る。 今川氏真の開城について、家康が今川家・北条家と連携したことから、信玄は家康の行動について信長へ抗議文を送る。

6月、信玄が再び駿河へ侵攻、三島で北条氏規と戦い勝利、7月3日、富士郡の大宮城を占領する。

6月、武田家と同盟を破棄した北条氏康が上杉家と同盟を結ぶ(越相同盟)。(しかし信玄も上杉輝虎と和睦交渉を進めていたため、以前から北条氏康は輝虎に信濃侵攻を要望していたが、輝虎は実施しなかった。)

6月17日、昨年小田原から帰国した黄梅院(信玄の長女)が死去する(27歳)。

7月下旬、信玄は同盟関係にある織田信長を頼り上杉家との和睦交渉を進め、7月下旬に和睦が成立する。

小田原侵攻

永禄12年(1569年)8月24日、信玄(兵数20,000)が甲府を出陣。北上して碓氷峠から上野国へ侵攻する。

9月9日、武田軍が武蔵国へ入り、御嶽城(城主 平沢政実)を攻撃、9月10日に鉢形城(城主 北条氏邦)を攻撃する。

その後南下して滝山城(城主 北条氏照)を攻撃、甲斐から小山田信茂(兵数1,000)も小仏峠を越え滝山城へ合流する。氏照が兵を出し迎撃に向かわせるが、廿里で小山田信茂隊が勝利する。

滝山城は三の丸まで落とすが信玄は滝山城攻撃を中止、小田原へ進軍する。

10月1日、武田軍は小田原城を包囲し、城下を放火する。

北条氏康は籠城戦を行い、10月4日、信玄は小田原城から撤退する。

北条軍は信玄の退路を断つため三増峠へ進軍する。

|

三増峠の戦い(【甲陽軍鑑】に基づく合戦の流れ) 永禄12年(1569年)10月5日、甲斐に引き返す武田軍を北条氏照・氏邦(兵数20,000)が三増峠の高所で待ち伏せて着陣する。 武田軍が三増峠へ接近すると、北条軍は陣を移す。三増峠から中津川を越え、南西にある半原山(半原越付近)へ上がり布陣する。 武田軍はそれを見て、右側に難所の栗沢・深堀、左側に二つの沢がある位置に馬場信春・真田昌幸、二番手に四郎勝頼、後尾に浅利信種、曽根昌世を備える。 信玄本隊は夜に三増山へ上がり、三増峠を左に見て布陣する。信玄は触れを出し、"明日は氏康・氏政の旗本を見つけなければ一戦は無用"とした。

10月6日早朝、信玄は三増峠の北に位置する津久井城からの兵を抑えるため、別働隊として小幡信真(兵数1,200)を志田峠経由で津久井方面へ向かわせる。 山県昌景(兵数5,000)も北条軍の背後を突く位置へ移動するため、志田峠へ向かう。

小荷駄隊の内藤昌豊が三増峠へ上がり、小幡信真と山県昌景は志田峠へ向かう。 その方面は甲斐へ向かう進路のため北条氏照は武田軍が撤退していると考え、半原山を下り武田軍へ攻撃を開始する。 北条から白の羽織を着た一人の武者が四郎勝頼の隊と交戦し、見事な働きをしていたので、信玄は四人の武士に命じて捕らえさせる。その武者は北条氏照配下の滝山衆 大石遠江と名乗る。 その後、別働隊の山県昌景が北条軍の背後へ回ると、馬場信春は山頂の武田信豊(典厩)の合図を見て采配を返し、北条軍へ攻撃する。四郎勝頼も横から攻撃する。 この時、浅利信種は北条綱成の鉄砲隊により馬上で撃たれ戦死する。浅利の隊は曽根昌世が代わりとなり、一戦して北条軍を攻め崩す。 馬場信春の隊は真田昌幸が一番槍となり突撃する。 この攻撃により北条軍は劣勢となり、敗走する。 北条軍がいる地形は栗沢、深堀など難所が多く、兵は助け合うことができず崖に落ちるが、多くは半原山へ戻り退却する。

信玄は後詰の北条氏政が接近していたため、甲斐へ撤退する。 この戦いで北条軍は2,000名、武田軍は1,000名の戦死者を出す。※各史料からの推定死者数 ※【甲陽軍鑑】では合戦日を10月8日としているが、一次史料の北条氏照書状では合戦日を10月6日と書いており、【甲陽軍鑑】の日付が誤っている。 |

11月、武田軍は北条の援軍が入った駿河 蒲原城(城主 北条綱重)を攻撃、占領する。北条軍の今川領進軍ルートを抑える。

その後信玄は駿河へ進軍し、12月13日に再び駿府を攻撃。岡部正綱を降伏させ、そのまま駿府で越年する。(岡部正綱は以降武田家臣となる)

<北条家>

永禄11年(1568年)、第ニ次関宿合戦。北条氏照が関宿城(城主 簗田晴助)を攻撃するが、武田信玄が駿河へ侵攻したため撤退する。

12月、武田信玄による駿河侵攻が行われ、甲相駿三国同盟が破綻する。 12月13日、武田軍が駿府を占領、今川氏真は遠江 掛川城(城主 朝比奈泰朝)へ退く。

この時、今川氏真の妻 早川殿(北条氏康の娘)は徒歩で掛川城まで移動することになる。これを知った北条氏康は怒り、武田家との同盟を破棄する。 氏政の正室 黄梅院(信玄の長女)は離縁となり、甲斐へ帰される。(黄梅院は翌年甲斐で死去となる(27歳)。) ※その後、氏政は後妻として鳳翔院殿を迎える。(時期は不明)

信玄の駿河侵攻により氏康は、これまで敵対してきた上杉家と同盟締結交渉を始める。

12月12日、氏政(兵数45,000)が駿河へ侵攻、河東地域を占領する。

永禄12年(1569年)1月、氏政が薩埵山に着陣、武田軍を牽制する。武田信玄(兵数18,000)も薩埵峠へ向かい、対峙が続く。

2月、武田軍が今川の大宮城を攻撃するが、北条の援軍により武田軍を敗退させる。 武田信玄は駿河を離脱、樽峠の道を整備し、4月28日、駿河から樽峠を通って甲府へ撤退する。 氏政も小田原へ撤退する。

その後氏政は今川氏真の掛川城を包囲する徳川家康と、掛川城開城について和睦交渉を行う。

5月17日、今川氏真が降伏、開城する。閏5月頃、今川氏真・早川殿が北条の支援を受け沼津へ入る。【岡部文書】

その後、小田原の西にある早川に屋敷を用意し、居住させる。(早川殿の呼称はこの地名が由来とされる)

永禄12年(1569年)6月、北条家と上杉家で起請文が交換され、同盟が成立する。(越相同盟)

同盟の条件として上杉による上野国支配(厩橋城の返還)、足利義氏を古河公方とすること、上杉謙信の関東管領の承認、武蔵国岩槻城(三船山合戦で城主 太田氏資が戦死)に上杉方の太田資正(三楽斉)を戻すこと、深谷城(城主 上杉憲盛)の上杉方への返還が決まる。(岩槻城の返還は実行せずに終わる)

また同盟により、北条についていた上野 金山城(城主 由良成繁)が上杉領となる。 越相同盟以降、氏康は上杉輝虎へ武田が攻めてきた際は援軍を出して欲しいと依頼する。

また氏政の三男 国増丸を上杉謙信の養子とすることが決められたが、その後変更され、翌年に氏康の七男 三郎を送ることになる。(三郎は謙信より景虎の名を与えられ、上杉景虎となる)

(同盟締結後も上杉家とは互いの援軍出兵の条件や領土協定、国増丸の引き渡し延期など交渉が長引き、結果的に同盟はあまり機能することなく、2年後の元亀2年(1571年)に解消となる。)

房総の里見氏は、越相同盟により上杉の支援を得ることができなくなる。(氏政は里見氏にも同盟締結を求めたが、里見義弘は同盟を拒否している。)

6月、武田信玄が再び駿河へ侵攻、三島で北条氏規と戦い勝利、7月3日、富士郡の大宮城を占領する。

小田原侵攻

永禄12年(1569年)8月24日、武田信玄(兵数20,000)が甲府を出陣。北上して碓氷峠から上野国へ侵攻する。

9月10日、武田軍が武蔵国へ入り、鉢形城(城主 北条氏邦)を包囲。

その後南下して滝山城(城主 北条氏照)を攻撃、甲斐から武田の小山田信茂(兵数1,000)も小仏峠を越え滝山城へ合流する。氏照が兵を出し迎撃に向かわせるが、廿里で小山田信茂隊が勝利する。

滝山城は三の丸まで落とされるが、信玄は滝山城攻撃を中止、小田原へ進軍する。

10月1日、武田軍は小田原城を包囲し、城下を放火する。

北条氏康は籠城戦を行い、10月4日、信玄は小田原城から撤退する。

武田軍の帰路を抑えるため北条氏邦、氏照が三増峠へ向かう。

|

三増峠の戦い(【甲陽軍鑑】に基づく合戦の流れ) 永禄12年(1569年)10月5日、甲斐に引き返す武田軍を北条氏照・氏邦(兵数20,000)が三増峠の高所で待ち伏せて着陣する。 武田軍が三増峠へ接近すると、北条軍は陣を移す。三増峠から中津川を越え、南西にある半原山(半原越付近)へ上がり布陣する。 武田軍はそれを見て、右側に難所の栗沢・深堀、左側に二つの沢がある位置に馬場信春・真田昌幸、二番手に四郎勝頼、後尾に浅利信種、曽根昌世を備える。 信玄本隊は夜に三増山へ上がり、三増峠を左に見て布陣する。信玄は触れを出し、"明日は氏康・氏政の旗本を見つけなければ一戦は無用"とした。

10月6日早朝、信玄は三増峠の北に位置する津久井城からの兵を抑えるため、別働隊として小幡信真(兵数1,200)を志田峠経由で津久井方面へ向かわせる。 山県昌景(兵数5,000)も北条軍の背後を突く位置へ移動するため、志田峠へ向かう。

小荷駄隊の内藤昌豊が三増峠へ上がり、小幡信真と山県昌景は志田峠へ向かう。 その方面は甲斐へ向かう進路のため北条氏照は武田軍が撤退していると考え、半原山を下り武田軍へ攻撃を開始する。 北条から白の羽織を着た一人の武者が四郎勝頼の隊と交戦し、見事な働きをしていたので、信玄は四人の武士に命じて捕らえさせる。その武者は北条氏照配下の滝山衆 大石遠江と名乗る。 その後、別働隊の山県昌景が北条軍の背後へ回ると、馬場信春は山頂の武田信豊(典厩)の合図を見て采配を返し、北条軍へ攻撃する。四郎勝頼も横から攻撃する。 この時、浅利信種は北条綱成の鉄砲隊により馬上で撃たれ戦死する。浅利の隊は曽根昌世が代わりとなり、一戦して北条軍を攻め崩す。 馬場信春の隊は真田昌幸が一番槍となり突撃する。 この攻撃により北条軍は劣勢となり、敗走する。 北条軍がいる地形は栗沢、深堀など難所が多く、兵は助け合うことができず崖に落ちるが、多くは半原山へ戻り退却する。

信玄は後詰の北条氏政が接近していたため、甲斐へ撤退する。 この戦いで北条軍は2,000名、武田軍は1,000名の戦死者を出す。※各史料からの推定死者数 ※【甲陽軍鑑】では合戦日を10月8日としているが、一次史料の北条氏照書状では合戦日を10月6日と書いており、【甲陽軍鑑】の日付が誤っている。 |

永禄12年(1569年)11月、駿河 蒲原城(北条綱重)を武田信玄に攻撃され、占領される。これにより今川領への進軍ルートを塞がれてしまう。 その後信玄は駿河へ進軍し、12月13日に再度駿府を制圧、駿府で越年する。

永禄12年11月23日、常陸 小田城の小田氏治が、佐竹方の片野城(城主 太田資正(三楽斎))を攻撃するが敗北する。小田氏治は土浦城へ退却する。 勝利した太田資正・真壁氏・佐竹氏は小田城も攻撃し、小田城を落城させる。(手這坂合戦)(その後小田氏治は小田城を奪還する)

<上杉家>

永禄11年(1568年)3月、永禄9年に能登を畠山家の重臣に追放され近江に逃れていた畠山義綱を復帰させるため、上杉輝虎と神保長職が協力して畠山義綱を入国させる。

3月、恩賞に不満のあった村上城の揚北衆 本庄繁長が謀反を起こして挙兵する。

5月、越中衆 椎名康胤が離反、越中一向一揆と組み反上杉方となる。これにより畠山義綱と行動していた上杉軍は撤退する。

その後畠山義綱の軍のみで能登へ侵攻する。

7月、畠山義慶(義綱の嫡男)の反撃に合い、9月に義綱が能登を撤退する。

11月、輝虎が本庄繁長に協力する庄内の大宝寺義増を攻撃して降伏させ、本庄繁長の本庄城を包囲する。

12月、武田信玄による駿河侵攻が行われ、甲相駿三国同盟が破綻する。 12月13日、武田軍が駿府を占領、今川氏真は遠江 掛川城へ退く。 信玄の駿河侵攻により北条氏康は、これまで敵対関係にあった上杉家へ申し出て同盟締結交渉が始まる。

永禄11年、小田氏治が結城晴朝を通じて謙信に降伏、小田城に復帰する。

永禄12年3月、輝虎が本庄繁長の乱を鎮圧。本庄繁長が降伏、人質を差し出し再び上杉配下となる。

永禄12年(1569年)6月、上杉家と北条家の間で起請文が交わされ、同盟が成立する。(越相同盟)

同盟の条件として上杉の上野国支配(厩橋城の返還)、足利義氏を古河公方とすること、輝虎の関東管領の承認、北条方の武蔵国岩槻城(三船山合戦で城主 太田氏資が戦死)に上杉方の太田資正(三楽斉)を戻すこと、深谷城(城主 上杉憲盛)を上杉へ返還させることが決まる。(岩槻城の返還は実行されずに終わる)

由良成繁(金山城)はこの同盟の仲介役となり、由良成繁は再び上杉方につく。

また北条氏政の三男 国増丸を謙信の養子とすることが決められたが、その後変更され、翌年に氏康の七男 三郎(後の上杉景虎)が送られることになる。

(同盟締結後も北条家とは互いの援軍出兵の条件や領土協定、国増丸の引き渡し延期など交渉が長引き、結果的に同盟はあまり機能することなく、2年後の元亀2年(1571年)に解消となる。)

8月、昨年離反した越中 松倉城の椎名康胤を攻撃。100日包囲するが落城せず、撤退する。

10月、神保家が分裂。神保長職の息子長住が反上杉派となるが、鎮圧する。

永禄12年11月~永禄13年4月、第九回関東遠征。11月21日、輝虎が上野 沼田城へ入る。年が明けると下野へ進軍、唐沢山城(城主 佐野昌綱)を攻撃するが落城できず、撤退する。

<南部家>

永禄11年(1568年)、南部晴政と養子の信直が昨年安東愛季に奪われた鹿角郡へ侵攻。南部一族の九戸政実も参戦して挟撃し、鹿角郡を奪還する。

<伊達家>

永禄11年4月3日、伊達輝宗と相馬盛胤が伊達郡小島で交戦する。

永禄11年(1568年)3月、三芦城の石川家に養嗣子として入っていた伊達晴宗の四男 石川昭光が家督を相続し、石川家当主となる。

<朝倉家>

永禄11年(1568年)4月15日、足利義昭(義秋)が正式に元服式を行い、義昭へ改名する。

義昭は上杉謙信からの協力が得られないことから朝倉義景を説得するが対応してもらえず越前に留まる。そこへ再び信長から協力したいと申し出がくる。【東浅井郡志】

7月、義昭は朝倉家を離れ、美濃へ移る。

永禄11年、越前の朝倉義景が若狭へ侵攻、若狭国の当主 武田元明(母は室町幕府の12代将軍 足利義晴の娘)を捕らえる。 武田元明は越前一乗谷へ移され、朝倉氏の保護下に置かれる。 (父の武田義統は前年に死去し、内乱が続く若狭武田氏は不安定な状態だった)

<三好家>

永禄11年(1568年)2月28日、三好三人衆(三好長逸・三好政康・岩成友通)は摂津の足利義栄を室町幕府第14代将軍とした。 しかし松永久秀との内乱が続き、義栄の病気もあり上洛はできなかった。義栄は9月(または10月)に病死する(31歳)。

6月、三好三人衆・筒井順慶が信貴山城を攻撃、占領する。松永久秀は劣勢となり多聞山城に籠城を続ける。

9月3日、三好康長(三好元長の弟)・筒井順慶が多聞山城を攻撃、占領する。

9月27日、上洛した織田軍が三好領の勝龍寺城・芥川城を攻撃、占領される。

10月4日、松永久秀・三好義継が上洛した信長に面会。茶器「九十九髪茄子」を献上して臣従する。信長は松永久秀を援護することを伝える。

松永久秀は織田の援軍を得て半年後に信貴山城を奪還する。

10月、松永久秀と織田軍が大和へ侵攻。筒井順慶は筒井城を捨て落ち延びる。

三好三人衆は畿内の諸城を放棄して阿波へ撤退する。三好家が擁立した義栄(義輝・義昭の従兄弟)は京に入れないまま9月30日病死する。※日付は諸説あり

永禄12年(1569年)1月6日、本圀寺の変。 織田信長が岐阜へ戻った隙に、阿波から三好三人衆、斎藤龍興が足利義昭を討つため畿内へ侵攻。三好方勢力の援助を受け、10,000の兵で足利義昭が仮御所としていた六条の本圀寺を攻撃する。 本圀寺の守りは堅固でなかったものの、明智光秀らが兵2,000で守備に奮闘。援軍が到着し、三好三人衆は敗退する。

<毛利家>

永禄11年(1568年)2月、伊予の鳥坂峠で土佐一条軍と河野軍が交戦。3月、河野氏への援軍として小早川隆景・乃美宗勝が伊予へ上陸、鳥坂峠を防備する。

その後大洲周辺で土佐一条・宇都宮軍と毛利・河野軍が交戦、毛利方の勝利となる。

永禄11年2月、美作で毛利軍が三浦氏の高田城を攻撃、占領する。城主 三浦貞盛は自害する。

永禄11年11月、乃美宗勝が再度伊予へ上陸、大洲城を攻撃して占領、宇都宮豊綱を捕える。

一条兼定は宇都宮氏の救援に失敗、これにより土佐一条氏の国力が衰える。

永禄11年、大友氏の立花鑑載が再び離反、毛利方についたことで6月、毛利元就は吉川元春、小早川隆景を九州へ派兵する。 しかし7月、立花鑑載は大友軍の攻撃を受け自害、立花山城は大友領となる。

永禄11年、毛利軍の主力が九州へ出陣した隙に、宇喜多直家が備中へ侵攻。備中松山城、猿掛城を落城される。

しかし毛利元清(元就の四男)と三村元親が備中松山城、猿掛城を奪還する。

永禄12年(1569年)5月、小早川隆景が筑前の立花山城を攻撃、落城させる。

これに対し大友宗麟、戸次鑑連(後の立花道雪)らが城を奪還すべく出陣、多々良浜付近で対陣する。(多々良浜の戦い)

5月18日、毛利の防衛線である長尾を戸次鑑連が攻撃、勝利する。

大友宗麟は大内氏の旧臣である大内輝弘に兵を与えて周防で挙兵させる。

6月、出雲では、尼子滅亡後京都へ逃れていた旧臣の山中幸盛(鹿介)、立原久綱(山中幸盛の叔父)、神西元通らが、尼子勝久を擁立して尼子再興軍(兵3,000)として挙兵する。

尼子再興軍は出雲 新山城を攻撃、占領する。 7月、さらに月山富田城を攻撃するが、山中幸盛は石見国で毛利軍と交戦する再興軍の救援に向かう。

その後尼子再興軍は出雲、伯耆の多くの城を占領する。

永禄12年7月、美作で三浦氏と尼子再興軍が高田城を攻撃する。(翌年に落城する)

10月、毛利元就は北九州での戦いを中止、立花山城を放棄し、門司城に兵を残して撤退する。

吉川元春・小早川隆景らが長府(長門国府)で大内輝弘と交戦、勝利する。大内輝弘は毛利軍に追い詰められ自害する。

以後毛利軍は北九州から撤退する。(その後、大友家を追放された高橋鑑種を小倉城主として入れ、門司城とともに一部の領地を確保する)

<宇喜多家>

永禄11年(1568年)、宇喜多直家が婚姻関係にあった西備前の国衆 松田家と鹿狩りを行う。この時松田家の重臣 宇垣与右衛門を鉄砲で暗殺する。

その後松田領の金川城を攻撃、占領する。松田家は滅亡する。

昨年の石山城(後の岡山城)や金川城など、宇喜多家の領土を拡大させる。

永禄11年、毛利軍の主力が九州へ出陣した隙に、宇喜多直家が備中へ侵攻。備中松山城、猿掛城を落城させる。

しかし毛利元清(元就の四男)と三村元親が反撃、備中松山城、猿掛城を攻撃されて奪還される。

永禄12年(1569年)、播磨で赤松宗家の赤松義祐と、分家の赤松政秀が対立。赤松義祐は浦上宗景と組んで赤松政秀を挟撃するが、織田の援軍が赤松義祐を攻撃する。

その間に宇喜多直家が赤松政秀と組み、浦上宗景に反旗を翻す。(宇喜多家は浦上方の国衆として傘下に入っていた関係と言われる)

しかし赤松政秀は赤松義祐につく小寺政職支配下の姫路城(黒田職隆・黒田官兵衛)を攻めて大敗してしまう。

浦上宗景は弱体化した赤松政秀を降伏させて、龍野城を奪い、領土を拡げる。

孤立した宇喜多直家は浦上宗景に謝罪、帰参を許される。

<長宗我部家>

永禄11年(1568年)冬、長宗我部元親が土佐中部の本山氏を滅ぼす。

永禄11年、西伊予で一条兼定が毛利・河野軍に敗北したことから長宗我部元親は土佐一条氏の傘下から自立する。

永禄12年(1569年)夏、土佐東部の安芸氏を滅ぼす。

<大友家>

永禄11年(1568年)2月、立花山城の立花鑑載が再び離反。4月、戸次鑑連(後の立花道雪)が立花山城を攻撃、7月に落城させ立花鑑載は自害(または処刑)する。

この謀反に合わせて毛利軍の吉川元春、小早川隆景が九州へ派兵される。

永禄12年(1569年)、大友宗麟が大軍で肥前へ侵攻。龍造寺の佐嘉城を包囲するが、毛利軍が豊前へ侵攻したため龍造寺と講和し、撤退する。(多布施口の戦い)

5月、小早川隆景ら毛利軍が立花山城を攻撃、占領される。

これに対し大友宗麟、戸次鑑連らが城を奪還すべく出陣、多々良浜付近で対陣する。(多々良浜の戦い)

5月18日、毛利の防衛線である長尾を戸次鑑連が攻撃、勝利する。

大友宗麟は大内氏の旧臣である大内輝弘に兵を与えて周防で挙兵させる。

また尼子勝久の再挙兵により、毛利軍は立花山城を放棄。門司城に兵を残し、北九州から撤退する。(10年以上続いた毛利との覇権争いが終結する)

毛利軍の撤退より、挙兵していた高橋鑑種、秋月種実、宗像氏貞、麻生隆実らは降伏、長野氏は離散する。 原田隆種は龍造寺に降伏後、大友へ復帰する。

秋月種実は所領安堵、宗像氏貞は講和条件として大友氏の重臣臼杵鑑速の娘を妻として迎える。 高橋鑑種は追放処分となるが、毛利家に引き取られ小倉城主となる。

大友宗麟は高橋家で信頼していた吉弘鑑理の子、鎮種(高橋紹運)に筑後高橋家の名跡を継がせる。高橋鎮種(紹運)は岩屋城・宝満城主となる。

<龍造寺家>

永禄11年(1568年)、龍造寺隆信が筑前へ侵攻、高祖城の原田隆種を降伏させる。(翌年大友方へ戻る)

永禄12年(1569年)、大友宗麟が大軍で龍造寺領へ侵攻、佐嘉城を包囲されるが毛利軍の動きを見て大友宗麟は撤退、講和に持ち込む。(多布施口の戦い)

<伊東家>

永禄11年(1568年)1月、伊東義祐が飫肥城(城主 島津忠親:薩摩島津と同盟関係)を攻撃、占領する。

伊東家は日向四十八城を支配下に置き、最大版図となる。

永禄12年(1569年)5月、当主を継いでいた伊東義益が病により死去(24歳)。伊東義祐の三男 祐兵(11歳)が家督を継ぐ。

<島津家>

永禄11年(1568年)1月、相良氏・菱刈氏が籠もる大口城包囲戦で島津義弘が敗北する。

永禄11年12月13日、島津貴久の父 島津忠良(日新斎)が死去(77歳)。

永禄11年、飫肥城を守る島津豊州家忠親が、伊東義祐の攻撃を受け飫肥城を退去、櫛間城へ移る。

永禄12年(1569年)5月、島津家久・新納忠元らが大口城から兵を誘い出し、釣り野伏の戦術によって勝利する。菱刈氏は降伏する。