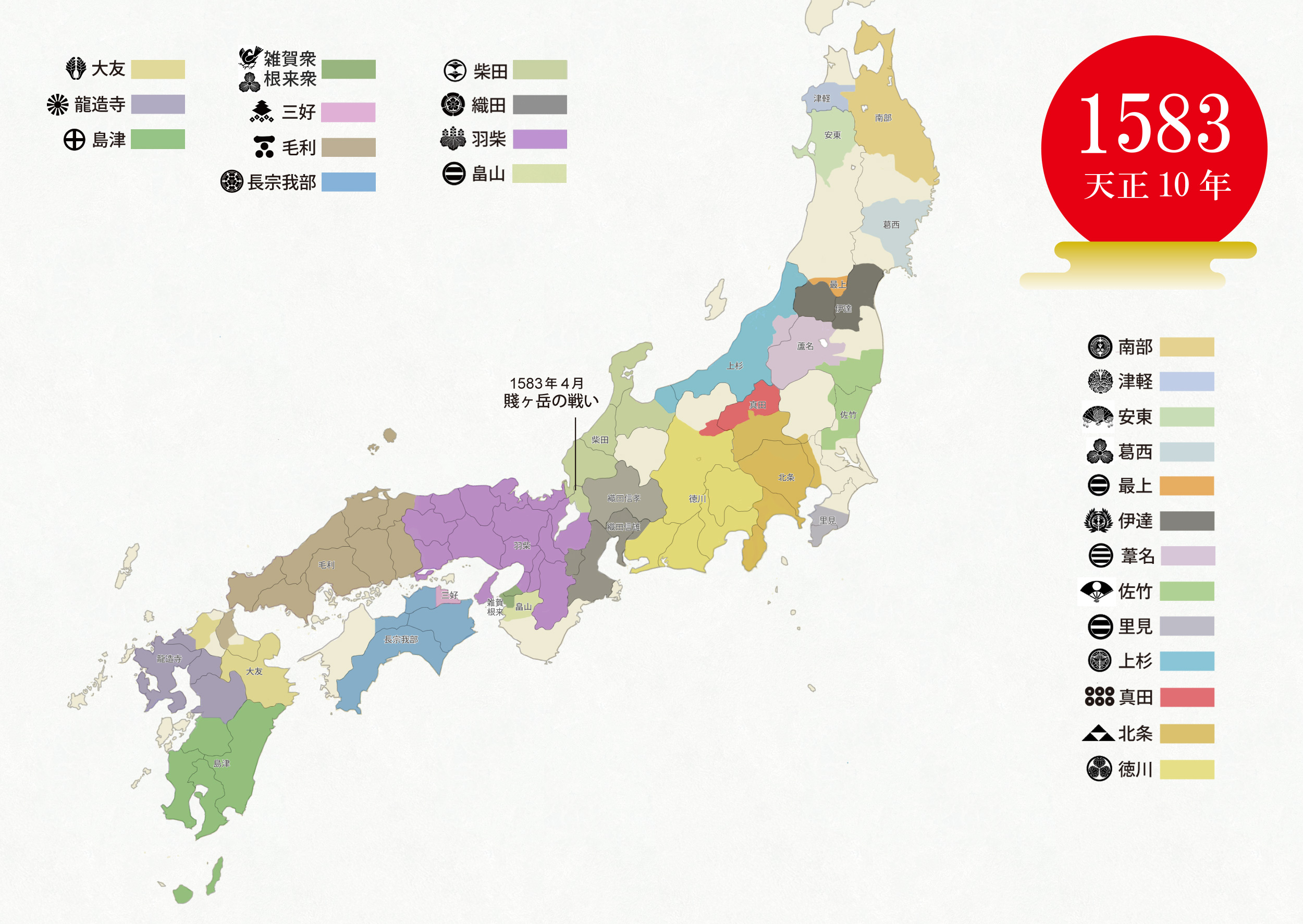

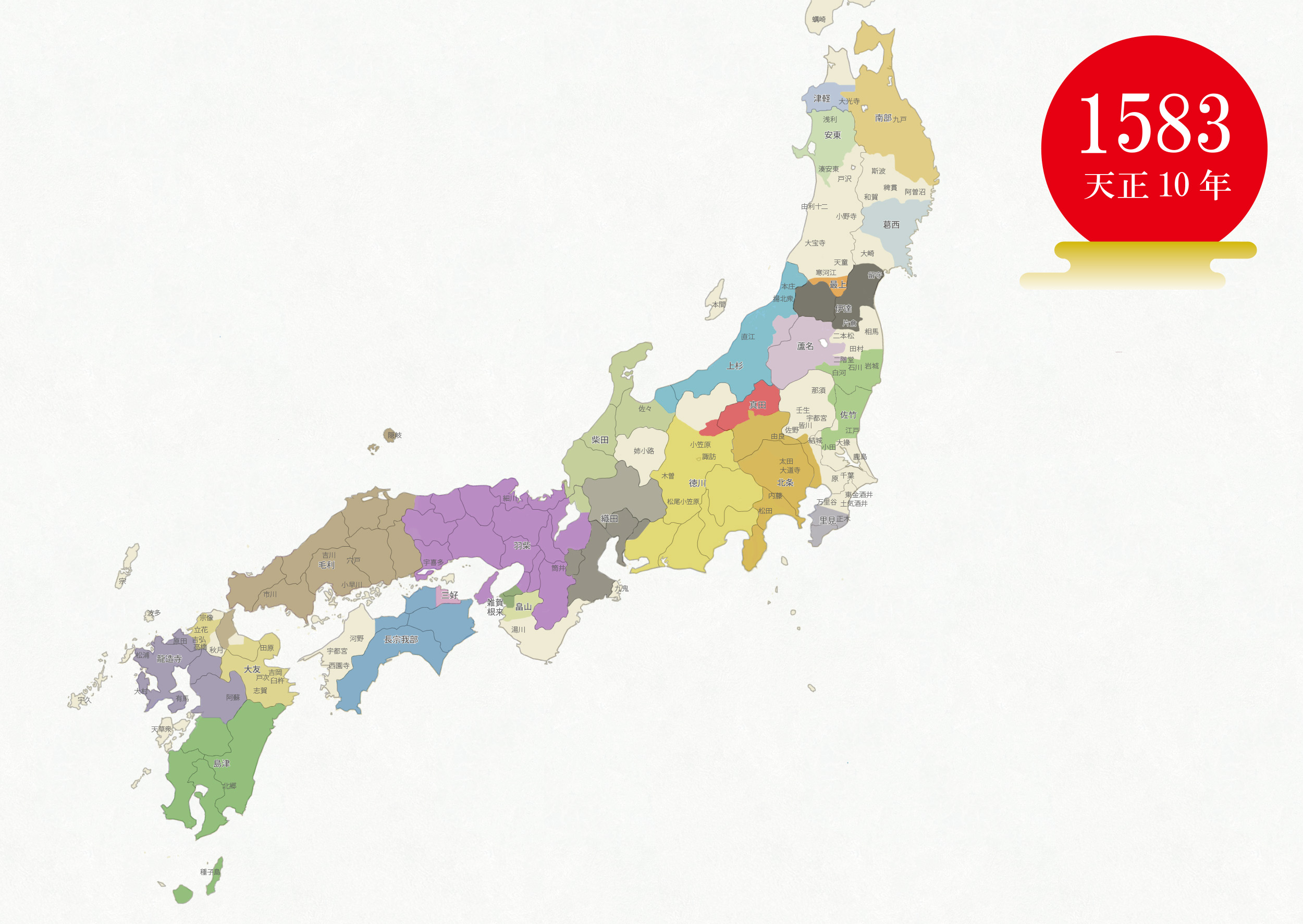

1583年 賤ヶ岳の戦い

大名目次:

<豊臣家>

前年の流れ ~羽柴秀吉と柴田勝家の対立~

天正10年(1582年)6月27日、清須城にて羽柴秀吉・丹羽長秀・池田恒興・柴田勝家が織田家の後継者(実際は後継者三法師の名代選び)と領土再配分を話し合う。(清須会議)

協議の結果、名代は置かず各宿老が政務を執り行い、三法師(織田信忠の嫡男。後の織田秀信)を支えることが決まる。

7月、秀吉は新たに支配下となった山城国で山崎城を普請、拠点とする。

8月、織田信孝が秀吉へ、美濃・尾張の境目で信雄と問題になっていることを伝える。秀吉は境目は大河(木曽川)がよいと答える。【大日本史料】

(織田信孝と信雄は互いに国境線を争い対立していた)

9月11日、柴田勝家と妻のお市などにより、京都の妙心寺で信長の百日忌が営まれる。法名は「天徳院殿龍厳雲公大居士」。

翌9月12日、秀吉の養子 羽柴秀勝(信長の四男)により、京都の大徳寺で信長の百日忌が営まれる。法名は「総見院殿贈大相国一品泰厳大居士」。

(秀吉は天正11年(1583年)に信長の追善菩提として大徳寺総見院を建立し、本堂に織田信長坐像を奉納する)

10月15日、秀吉の主宰により、京都の大徳寺で大規模な信長の葬儀が行われる。

(この葬儀に織田信孝・信雄は出席せず)

10月16日、柴田勝家が堀秀政へ、独自に山崎城を築城するなど秀吉の行動を諫める五か条の覚書を送る。

10月18日、秀吉が織田信孝へ書状を送り、預けた三法師を安土城に返さないこと、信長の葬儀について返書を出さなかった柴田勝家を非難する。

10月28日、秀吉が丹羽長秀・池田恒興と手を結び、織田信雄を「御家督」として据える。

秀吉による信長の葬儀や信雄の家督擁立により、三法師を匿う織田信孝・柴田勝家と決裂する。

12月9日、秀吉が清須会議により柴田領となっていた長浜城を攻撃、城主 柴田勝豊は降伏する。(北陸は雪深く柴田勝家は北ノ庄城から援軍が出せなかった)

12月20日、秀吉・信雄が信孝の岐阜城を攻撃、信孝を降伏させる。信孝は三法師を引き渡し、三法師は安土城へ送られる。

これにより信孝家臣の岡本良勝に加え、東美濃の森長可、稲葉良通も秀吉方となる。

天正11年(1583年)

天正11年(1583年)1月、織田信孝・柴田勝家につく伊勢長島の滝川一益が、羽柴秀吉に対して挙兵する。

伊勢 亀山城主の関盛信・一政父子(織田信孝の配下だったが本能寺の変後に秀吉方につく)が年賀の挨拶で秀吉の姫路城を訪れている隙に、滝川一益が亀山城攻撃を行い、占領する。

秀吉方の峯城(城主 岡本良勝)も占領する。

滝川一益は亀山城に従弟の滝川益氏、峯城に甥の滝川益重を配置する。

閏1月、羽柴秀吉が姫路城から上洛。

閏1月、羽柴秀吉、丹羽長秀、池田恒興から三法師の名代と決められた織田信雄が、安土城へ入る。

閏1月5日、山崎で秀吉が今井宗久、千利休(宗易)、山上宗二、津田宗及らと茶会を催す。【宗及他会記】

2月、羽柴秀吉(兵数20,000)が伊勢の滝川一益領へ侵攻。

羽柴秀吉・羽柴秀長・羽柴秀次(三好信吉)・織田信雄・掘秀政・山内一豊・高山右近・蒲生氏郷らが長島城、桑名城、伊勢亀山城を攻撃する。

蒲生氏郷らが伊勢亀山城を落城させる。(峯城は4月17日に降伏開城)

3月、滝川一益は柴田勝家に出陣を求め、柴田軍が北近江へ進軍する。

秀吉は伊勢攻撃に織田信雄、蒲生氏郷を残し、兵数20,000で近江へ向かい、3月11日、佐和山城へ入る。

3月、越中では佐々成政が再び魚津城を攻撃、占領する。(本能寺の変の報せが届き織田軍が撤退した後、上杉軍が占領していた)

賤ヶ岳の戦い

天正11年(1583年)3月4日、柴田勝家が安芸の足利義昭(家老の眞木島昭光宛)へ書状を送り、毛利と協力して秀吉を攻撃することを要請する。

3月10日頃、柴田勝家(兵数30,000)が北ノ庄城を出陣する。

3月11日、伊勢から進軍した秀吉が佐和山城へ布陣する。

3月12日、柴田軍が木之本付近まで進軍するが、秀吉軍の北上により後退する。

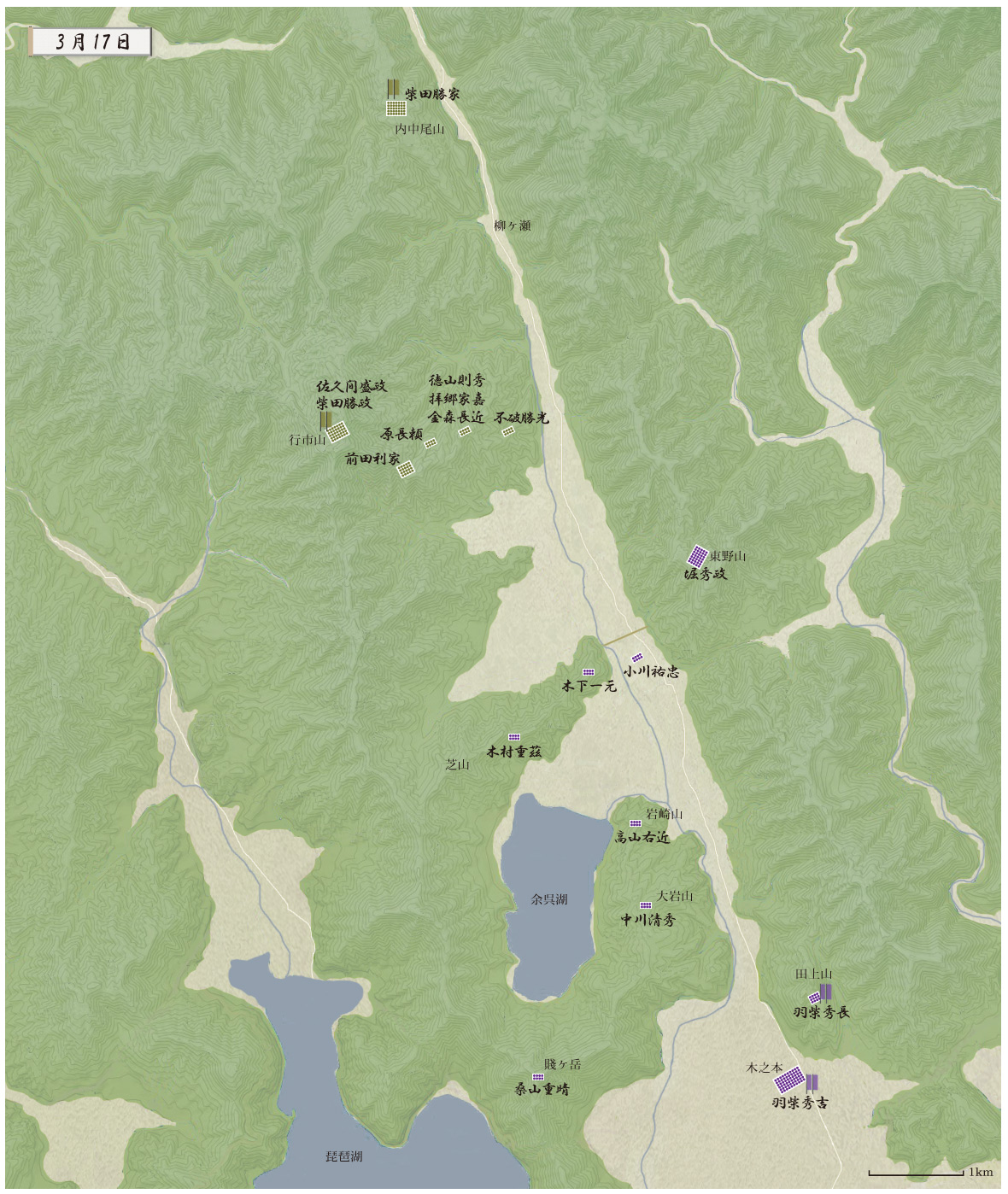

柴田勝家は柳ヶ瀬の北方にある内中尾山(玄蕃尾城)、佐久間盛政は行市山砦に布陣する。

3月17日、羽柴秀吉(兵数50,000 羽柴秀長・堀秀政・中川清秀・高山右近・黒田官兵衛・前野長康・桑山重晴・小川祐忠(柴田勝豊の家臣。柴田勝豊は4月16日に病死))が賤ヶ岳(しずがたけ)の余呉湖(よごこ)周辺に到着。

秀吉が木之本に本陣を置く。賤ヶ岳砦に桑山重晴、大岩山砦に中川清秀、岩崎山砦に高山右近、田上山に羽柴秀長が布陣する。

最前線には堂木山砦に木下一元、新明山砦に木村重茲、東野山(左禰山)砦に堀秀政を配置、街道には土塁を構築する。

賤ヶ岳の戦い布陣図

3月17日、秀吉は上杉景勝へ、越中の佐々成政を攻撃するよう要請する(上杉景勝は2月に秀吉・信雄へ誓紙を送っていた)。

4月5日、柴田勝家が進軍、東野山砦の堀秀政を攻撃するが、堀秀政は攻撃を防ぐ。

4月12日、秀吉が小早川隆景へ返書を送り、優勢であることを伝える。

4月13日、堂木山の山路正国(柴田勝豊の家臣)が寝返り、佐久間盛政の陣へ逃亡する。

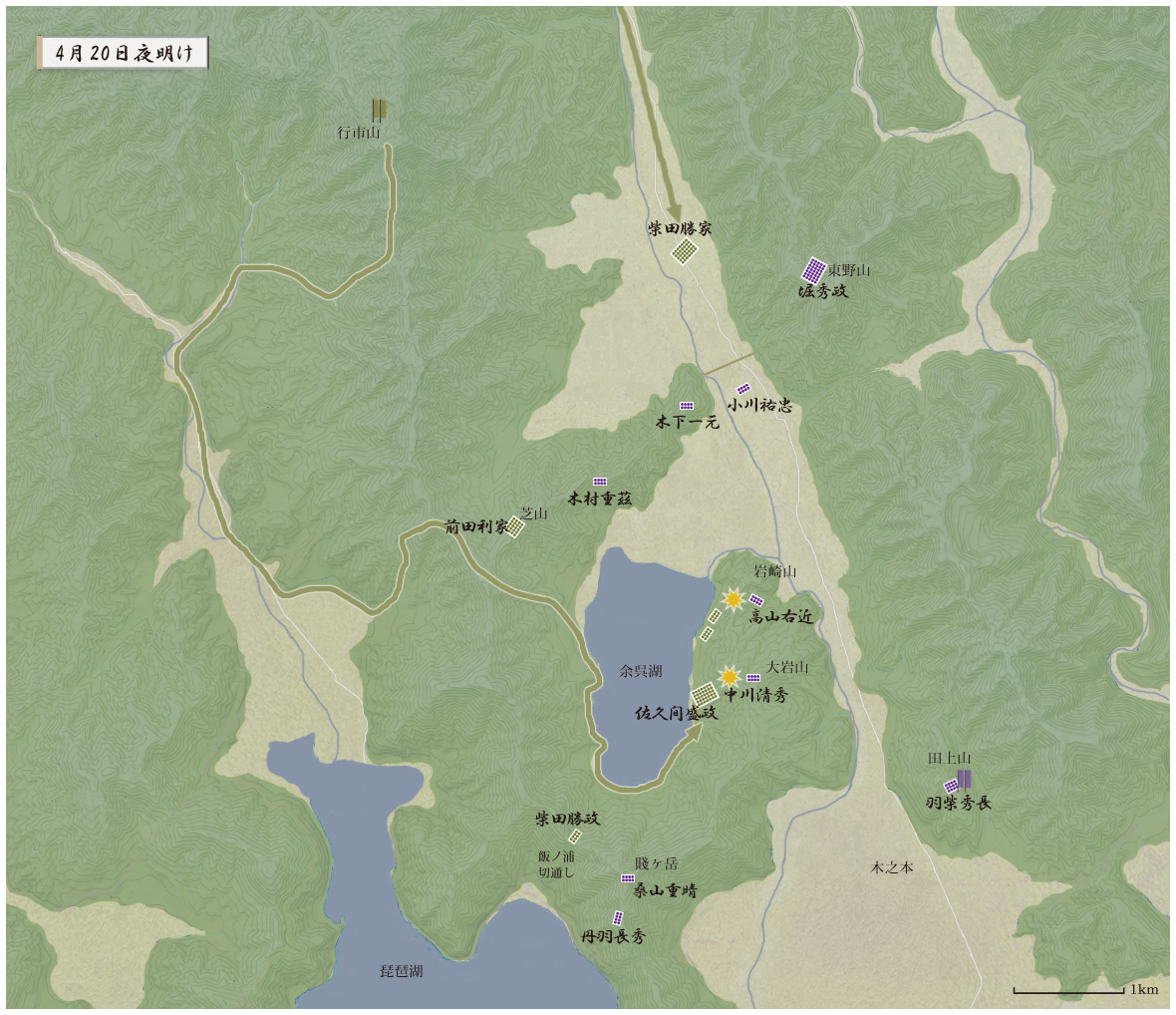

4月16日、岐阜城の織田信孝が再び挙兵したことで秀吉は陣を羽柴秀長・中川清秀・高山右近・黒田官兵衛らに任せ、15,000の兵で美濃へ向かい、大垣城へ入る。

4月19日、秀吉の離脱を知った柴田勝家は佐久間盛政に攻撃を命じる。前田利家は茂山砦に布陣し、柴田勝家も南下、東野山砦の抑えに向かう。

4月20日未明、佐久間盛政が行市山砦から南下、大岩山砦の中川清秀を攻撃、中川清秀は討死する(42歳)。岩崎山砦の高山右近も敗れ田上山方向へ敗走する。

丹羽長秀が琵琶湖を渡り上陸、桑山重晴と合流して賤ヶ岳砦を守る。

柴田勝家は引き返すよう命じるが佐久間盛政は戦闘を続ける。

4月20日、秀吉は大雨で揖斐川が渡れず大垣城に滞陣中、柴田軍攻撃の報せが届く。秀吉は抑えとして大垣城に兵10,000を置き、残りの兵を連れ賤ヶ岳へ引き返す(美濃大返し)。

4月20日夜、秀吉が賤ヶ岳へ帰陣、田上山に布陣する。

4月21日夜明け、秀吉の到着により、佐久間盛政が撤退を開始。

秀吉は全軍で追撃、殿軍の柴田勝政を攻撃する。佐久間盛政も引き返し、両軍で交戦となる。

茂山に着陣していた前田利家が柴田軍から離反、戦場から離脱する。

4月21日正午頃、秀吉軍は福島正則、加藤清正らの活躍により佐久間隊に勝利する。

秀吉は柴田勝家へ攻撃を開始。柴田勝家は敗走、北国街道を通り越前 北ノ庄城へ退却する。

4月22日、秀吉軍が越前へ進軍、 府中城の前田利家が降伏し秀吉に加わる。

4月23日、秀吉軍が進軍、北ノ庄城を包囲。

4月24日、秀吉軍が攻撃を開始すると柴田勝家(60歳)は妻 お市の方とともに自害、北ノ庄城は落城する。

この時、お市の方の娘、浅井三姉妹(茶々、初、江)は救出される。

賤ヶ岳の戦い後に落ち延びていた佐久間盛政を捕らえ、処刑する。

秀吉が小早川隆景へ賤ヶ岳の戦勝報告を行う。

「柴田修理亮(柴田勝家)が罷り出たところへは、秀吉の馬廻りにて、敵三万余りいるところへ、三手に分けて切り懸けました。

柴田のことは、織田家において、若い頃より度々戦いをしてきた者であって、三度まで槍を合わせて度々戦い、(その強さに)驚きました。

卯の刻より未の刻まで、切り合いましたが、互いに腰を落として座って休息を取り、勝負がつきませんでした。秀吉は頃合いを見て小姓ばかりで柴田旗本へ切り懸け、すぐに突き崩し、五千余りを討ち殺したところ、全軍が木目の弓手、馬手、営中へ逃げ込みました。」【5月15日付 小早川隆景宛 秀吉書状 毛利家文書】

【1582年日本年報追信】賤ヶ岳の戦いを開く

6月5日、秀吉が賤ヶ岳の戦いで手柄を立てた諸将に感状を送る。

脇坂安治・片桐且元・平野長泰・福島正則・加藤清正・糟屋武則・加藤嘉明(賤ヶ岳七本槍)

(石川兵助・桜井佐吉にも感状は出されていたが、石川兵助はこの戦いで戦死、桜井佐吉は1586年に病死する)

柴田方についていた京極高次は、秀吉に捕られた妹 京極竜子(元武田元明の正室)が秀吉の側室となることで翌年許される。

中川清秀の戦死により嫡男の中川秀政(16歳)が家督を継ぎ、古田織部(重然)が後見人となる。

天正11年(1583年)4月25日、北ノ庄城を落城させた翌日、北国を平定した秀吉は加賀へ入り国分を実施する。

(旧信長家臣への知行宛行を、織田信雄ではなく秀吉が実施しており、秀吉が織田家からの独立を進めている)

<戦後の論功行賞>

丹羽長秀:若狭国(安堵)、越前国・加賀南半国 能美郡・江沼郡(加増)※江沼郡は溝口秀勝

前田利家:能登国(安堵)、加賀北半国 石川郡・河北郡(加増)※佐久間盛政の旧領を加増

織田信雄:尾張国・南伊勢(安堵)、北伊勢・伊賀国(加増)

池田恒興:美濃大垣・岐阜(摂津から転封)

蜂屋頼隆:越前敦賀(和泉から加増転封)

佐々成政:越中国(安堵)

羽柴秀長:播磨・但馬

蒲生氏郷:近江日野(安堵)、伊勢亀山(加増)

高山右近:摂津高槻(安堵)

中川秀政:摂津茨木(安堵)

加藤清正:近江郡粟太郡、山城国内、河内讃良郡

※丹羽長秀は越前北ノ庄城へ入り、丹羽長秀の重臣溝口秀勝は加賀国江沼郡の大聖寺城へ入る。

前田利家は能登の小丸山城から加賀の金沢城へ居城を移す。(尾山城へ改称する)

池田恒興は大垣城、嫡男 元助は岐阜城へ入る。摂津国は秀吉の支配下となる

また河内の三好康長は美濃へ入る【フロイス書簡】

4月28日、越中の佐々成政は佐久間盛政の抜けた金沢城を占領していたが、秀吉軍が金沢城を包囲。佐々成政は剃髪し、人質を出して秀吉に降伏する。【1588年閏5月14日付 島津義弘宛 秀吉書状】

4月28日、前田利家が金沢城へ入る。

4月末、岐阜城の織田信孝が兄信雄に城を包囲され、降伏する。

4月29日(または5月2日)、信孝は秀吉の命により知多郡にある内海大御堂寺(野間大坊)にて切腹となる(26歳)。【多聞院日記 5月10日条】

また人質である信孝の母 坂氏と娘を磔にして処刑する。

5月5日、秀吉が長浜城へ入り、5月7日に安土城へ帰還する。

5月15日、上杉景勝から人質が送られる。【5月15日付 小早川隆景宛 秀吉書状】

5月、徳川家康からの使者 石川数正が訪れ、戦勝祝いとして天下三肩衝の茶器の一つ「初花肩衝」が献上される。

5月15日、秀吉が領土国分で交渉を続ける毛利へ、賤ヶ岳での戦勝報告の書状を送り自分が腹を立てないようにと圧力をかける。

6月1日、秀吉が凱旋上洛。洛中全ての公家衆や僧が出迎える。

本能寺の変後に東美濃へ戻り反対勢力を攻撃して勢力を拡大していた森長可は、天正11年(1583年)1月より信孝方の立花山城を包囲。

4月に信孝が自害したことで立花山城は降伏する。

さらに対立する遠山友忠の苗木城を前年に続き攻撃、5月20日に落城させる。(遠山友忠や明知城の明知遠山氏、信孝方の小里城主 小里光明らは美濃を捨て三河へ向かい、徳川家に仕える)

また前年に加治田城攻略に失敗していたがその後斎藤利堯は加治田城を放棄し、岩村城も接収して森長可は美濃東部を平定する。

6月、秀吉が拠点を山崎から大坂へ移す。

7月、伊勢長島城の滝川一益が勧告に応じ降伏。滝川一益は出家して蟄居となる。

7月、近江・河内・越前・加賀など、各地で太閤検地が進められる。検地奉行として浅野長吉(長政)・長束正家・増田長盛・石田三成が担当する。

7月、紀伊 本願寺の宇野主水が羽柴家の重臣として8名を記載する。「杉原家次・浅野長吉(長政)・増田長盛・石田三成・羽柴秀長・堀秀政・蜂屋頼隆・津田信張『筑州家中面々』」

8月4日、秀吉が大坂へ向かう。

天正11年(1583年)9月1日、大坂城の築城工事を開始。

秀吉が石山本願寺の跡地に大坂城の築城を開始する。全国から職人を呼び寄せ、石田三成、増田長盛、浅野長吉(長政)、黒田官兵衛が普請奉行として執り行う。

秀吉は8月28日、黒田官兵衛に「石運び掟」を示し、石垣積みの注意点を伝える。【光源寺文書】

「何千人とも知れぬ人々がその工事に従い、多数の諸侯がそこで働くために訪れた。秀吉は城の周囲に各自の宮殿なり豪華な邸宅を造営するように命じ、信じがたいことであるが、わずか40日間に2,500以上の家屋が完成した。」【フロイス日本史】

第一期工事(本丸)は1585年に終了、第二期工事(二の丸)、第三期工事(忽構堀)と築城が継続される。第一期工事では5万人、第二期工事では最大10万人が動員される。

1594年に外周惣構(周囲約13km)が完成。1598年に三の丸が完成する。大坂城では日本最古となる下水工事も行われる。

9月、秀吉は京都の政庁として、京都の二条油小路にある妙顕寺を移転させ、跡地に妙顕寺城を築城する。(天正14年(1586年)の聚楽第完成まで使用されたといわれる)

9月、毛利との人質交換として吉川広家・小早川秀包が大坂へ送られる。(吉川広家は11月に帰国となるが、小早川秀包はその後秀吉家臣として重用される)

9月頃、秀吉が三法師の名代としていた織田信雄を安土城から退去させ、両者の関係が悪化する。信雄は伊勢長島へ移る。【大日本史料】

(秀吉は織田家との主従関係が完全に解消し、独立した政権を樹立したことになる)

<徳川家>

天正11年(1583年)2月20日、徳川軍と信濃小諸城主の依田信蕃が、依田信蕃の統治に従わない北条方の岩尾城(城主 大井行吉。旧武田家臣)を攻撃するが、銃撃に合い依田信蕃が戦死する(36歳)。

その後大井行吉は降伏、開城する。

徳川家康は依田信蕃の功績を讃え、嫡男の依田康国に松平の姓を与えて元服させる。また大久保忠世を後見人に付け小諸城と所領6万石を与える。

4月、真田家の上田城の築城を支援する。

5月から7月にかけ、三河では大雨が続き50年来の洪水が発生する。

洪水のため、家康の次女 督姫の北条家への輿入れが延期される。【家忠日記】

5月、賤ヶ岳合戦の勝利を祝い、家康は天下三肩衝の茶器の一つ「初花肩衝」を秀吉へ献上する。※初花肩衝はかつて信長が嫡男の信忠へ譲っていたが、本能寺の変後に徳川家臣のもとへ渡っていた。

8月3日、羽柴秀吉より家康へ、返礼として不動国行の刀が送られる。

※不動国行の刀は元足利将軍家所蔵の刀。その後松永久秀から信長へ進上され、本能寺の変の後、明智秀満が安土城から不動国行を持ち去り、坂本城落城の際に天守から他の財宝とともに投げて堀直政へ託した逸話がある。

8月15日、天正壬午の乱での講和条件となっていた家康の次女 督姫が北条氏直の元へ嫁ぐ。

9月3日、徳川家康に五男 福松丸(後の武田信吉)が誕生する。(母は甲斐武田氏家臣 秋山虎泰の娘 於都摩)

<北条家>

天正11年(1583年)8月15日、天正壬午の乱での講和条件となっていた徳川家康の次女 督姫が北条家へ輿入れを行い、北条氏直と結婚する。

天正11年、佐竹義宣が小田氏を降伏させ、小田氏一族の岡見氏が北条を頼る。岡見氏の牛久城は隣国の国衆らに統治させる。

天正11年9月、氏直が出陣、前年に上杉方へ離反した厩橋城の北条高広を攻撃。9月18日、北条高広は降伏し開城となる。

占領した厩橋城は直轄領となる。北条高広は親族が守る東の大胡城へ移る。

厩橋城攻撃中の氏直の陣へ、一時織田の滝川一益傘下に入った金山城の由良国繁、館林城の長尾顕長が訪れる。

氏直は由良国繁・長尾顕長に、佐竹攻撃のため城の借用を求める。

天正11年11月、城の借用を領地没収と判断した由良・長尾家の家臣が反発、籠城する。氏直は由良国繁・長尾顕長を捕え、小田原へ送り軟禁する。(天正13年(1585年)1月に帰城する)

<上杉家>

天正11年(1583年)2月7日、上杉景勝が羽柴秀吉・織田信雄へ誓紙を送る。

3月17日、賤ヶ岳で柴田勝家と対陣中の秀吉から、越中の佐々成政を攻撃するよう要請が届くが、新発田重家と交戦中の上杉軍に余力はなく出兵を留まる。

賤ヶ岳の戦いで羽柴秀吉が勝利すると、景勝が派兵しなかったことから、秀吉から互いの誓約は反故になったと伝えられる。

景勝は秀吉へ使者を送り太刀や馬を献上、服従を伝える。

8月下旬、景勝が新発田領へ進軍。撤退時に湿地帯で重家の追撃に合い、大敗する。(放生橋の戦い)

<伊達家>

天正11年(1583年)、伊達輝宗が相馬義胤の金山城・丸森城を攻撃する。

田村・岩城・佐竹氏の仲介で、相馬氏との和睦交渉が進められる。

<最上家>

天正11年(1583年)、大宝寺氏家臣の前森蔵人 (後の東禅寺義長) が最上方につき、主君 大宝寺義氏の尾浦城を攻撃、大宝寺義氏は自害する(33歳)。

大宝寺氏は大宝寺義氏の弟 義興が尾浦城に入り、家督を継ぐ。

<真田家>

天正11年(1583年)、徳川配下として真田昌幸が小県郡の平定を開始。室賀領を攻撃、室賀正武が真田配下となる(翌年暗殺される)。

3月、上杉領の虚空蔵山で景勝軍と戦い、真田昌幸が勝利する。

4月、家康の支援を受け、上田城の築城を開始する。

<毛利家>

天正11年(1583年)4月、賤ヶ岳で交戦中の柴田勝家から毛利輝元へ、至急の出陣と上洛を求められる。【4月6日 柴田勝家書状】

毛利家には羽柴秀吉からも書状が届く。【4月12日 秀吉書状】

毛利家では両者の様子を見てから協力することを決める。「両方の強弱がわからないので、両方にかけて見合いをするべきだ」【毛利家文書】

5月15日、秀吉から17項目に及ぶ賤ヶ岳の戦勝報告が送られ、領土国分について自分を腹を立たせないようにと圧力をかけられる。

9月、秀吉との人質交換として吉川広家・小早川秀包を大坂に預ける。

<長宗我部家>

天正11年(1583年)4月、長宗我部軍が讃岐へ侵攻、十河存保の居城である十河城・虎丸城を攻撃する。敵対する羽柴秀吉は援軍として仙石秀久を讃岐へ派遣するが、長宗我部軍が勝利する。(引田の戦い)

同時期、香宗我部親泰(長宗我部元親の弟)が木津城を攻略する。

賤ヶ岳の戦いでは長宗我部家は織田信孝・柴田勝家を支援する。

<龍造寺家>

天正11年(1583年)5月、島津・有馬軍の侵攻を受け、安徳城を攻略される。

天正11年、隈部城主 赤星統家(龍造寺隆信に殺害された菊池氏の一族)へ参陣要請を出すが従わないため、赤星統家の息子と娘を捕らえ処刑する。これにより赤星氏は島津方へつく。

6月、島津・有馬軍が龍造寺についた深江城(安富氏)を攻撃。戦闘が続く。

11月、秋月種実からの提案で、島津と一時休戦となる。

<島津家>

天正11年(1583年)1月、島津義弘は戦線が伸びたため肥後攻略を断念し、撤退を決定する。有馬領などに一部の兵を残し、主力は隈本・八代から撤退、義弘・家久が薩摩へ帰還する。

5月、有馬領の在番衆が龍造寺方の深江城・安徳城を攻撃。深江城の攻撃で新納忠堯が討死する。

8月、島津家久が有馬領へ派遣される。

9月、八代へ入った老中の伊集院忠棟・上井覚兼が、去就がはっきりしていない阿蘇氏の堅志田城を攻撃。(落城は天正13年(1585年))これにより阿蘇氏との和睦は解消となる。

9月、筑前の秋月種実から使者が来て、秋月・龍造寺は島津の従属下に入り、共同で大友を攻撃する提案を伝える。

10月、島津義久はこの提案を受け入れ、筑後の田尻鑑種、有馬領への支援を一時中断する。