1600年 関ヶ原の戦い

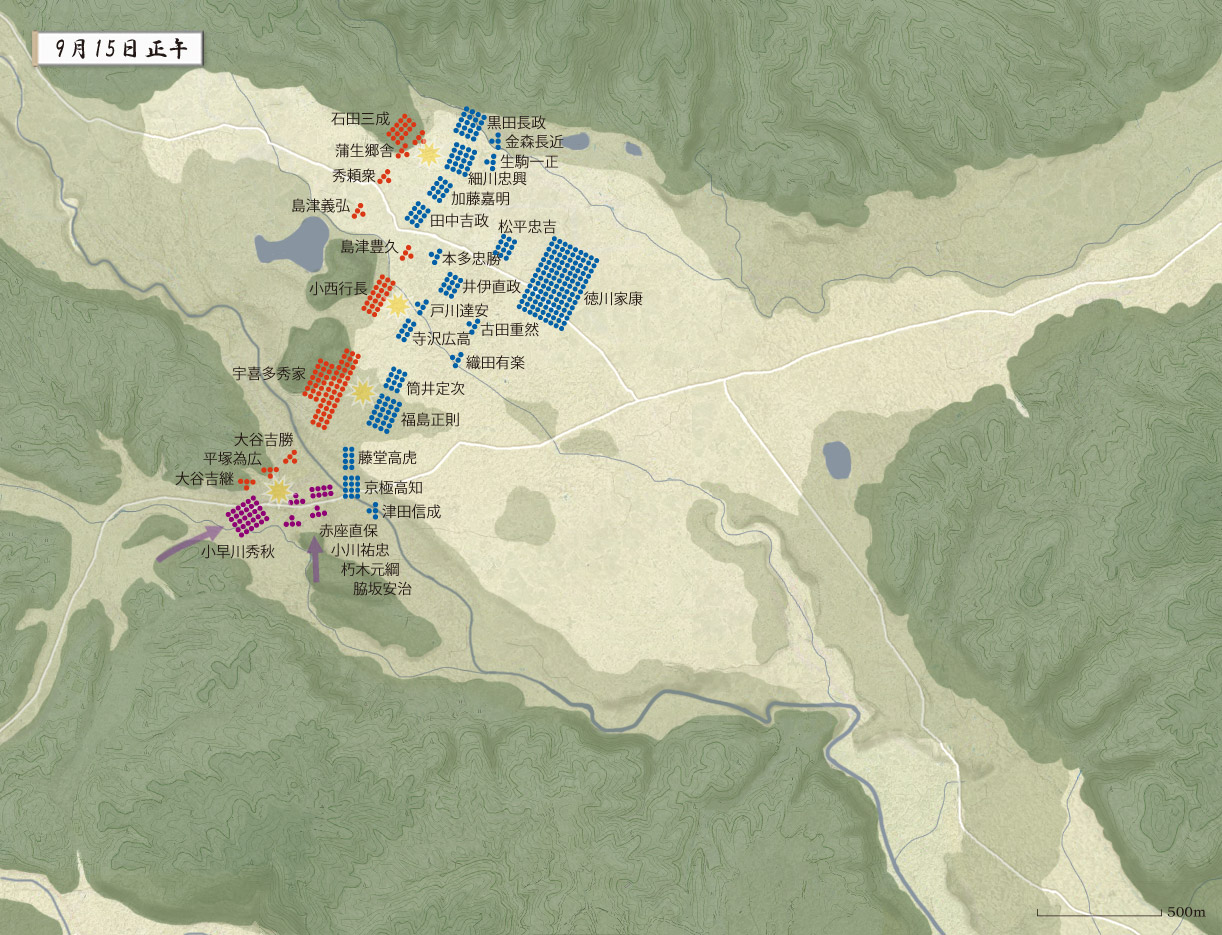

<関ヶ原の戦い 布陣図>

※陣跡に基づいた関ヶ原の戦い布陣図(一部推定)

※地形・場所は国土地理院「電子地形図」、河川は明治時代の古地図を利用して作成

参戦武将と兵数

※参戦武将と兵数は【朝野旧聞裒藁(1842年)】に基く ※一部の武将は未記載

<西軍>総数108,700

石田三成…6,000

・島左近・蒲生郷舎・秀頼摩下衆

島津義弘…3,000

・島津豊久

小西行長…5,000

宇喜多秀家…15,000

大谷吉継…600

大谷吉治(吉勝)…2,500

木下頼継…1,000

平塚為広…500以上

・戸田重政(勝成)

小早川秀秋…8,000

・小川祐忠・脇坂安治・朽木元綱・赤座直保

(南宮山部隊)23,800

毛利秀元・吉川広家・安国寺恵瓊

長宗我部盛親

長束正家…1,100

(大垣城守備隊)7,500

福原長堯

高橋元種

秋月種長

相良頼房

木村由信

<東軍>総数75,300

徳川家康…32,730

福島正則…8,000

・大野治長

藤堂高虎・藤堂高吉

京極高知

蜂須賀至鎮

黒田長政…6,000

・竹中重門

細川忠興・細川忠隆・細川興元

加藤嘉明

筒井定次…2,000

田中吉政…3,000

金森長近

堀田一継

生駒一正…320

井伊直政…2,000

・松倉重政

松平忠吉

寺沢広高

本多忠勝…400

(寄合衆)

織田有楽

津田信成

古田織部(重然)

亀井茲矩

生駒利豊

戸川達安

宇喜多直盛(他)

(南宮山方面)13,700

池田輝政・池田利隆

浅野幸長

山内一豊

堀尾忠氏

有馬豊氏

(大垣城寄手)3,000

水野勝成

戸田康長

西尾光教

津軽為信(他)

他史料による関ヶ原の戦い兵数

【8月21日付福島正則覚書 岡文書】による東軍兵数(岐阜城攻撃前)

福島正則6,500、細川忠興2,000、加藤嘉明1,600、黒田長政1,300、筒井定次1,000、田中吉政4,000、藤堂高虎1,500、山内一豊2,600、京極高知1,500、松下重綱1,000、池田輝政6,500、浅野幸長5,000、堀尾忠氏4,000、有馬豊氏2,200、西尾光教400 ※生駒一正ら一部記載なし

(参考文献:『新解釈 関ヶ原合戦の真実-脚色された天下分け目の戦い』白峰 旬 (著) 宮帯出版社)

【8月5日付真田昌幸宛 石田三成書状の備口人数書 浅野家文書】

石田三成6,700、宇喜多秀家18,000、小西行長6,900、島津義弘5,000、 大谷吉継1,200、木下頼継700、戸田重政500、毛利軍 (大坂城の毛利輝元含む) 41,500、長宗我部盛親2,100、長束正家1,000、立花宗茂3,900、毛利秀包1,000、京極高次1,000、織田秀信5,300 ※越前守備隊を省く

(参考資料: 信州上田軍記)

【十六・七世紀イエズス会日本報告集】

西軍「80,000人」、東軍「50,000人」

【田中興廃記(1822年)】

西軍「118,000人」、東軍「75,000人」

(西軍の南宮山部隊「23,800人」、東軍の池田輝政・浅野幸長らの対南宮山部隊「13,760人」含む)

布陣に関する記録

【太田和泉守記(1607年) 】※『信長公記』の著者 太田牛一が徳川家康へ献上した書物

「北野の原小関村を出て南辰巳(南東)に向かって軍勢を備える。大谷吉継・宇喜多秀家・平塚為広・戸田重政は石原峠に着陣し、ここを下り谷川を越え、関ヶ原北野へ軍勢を繰り出し、西北の山手を後ろにする」

【神戸五兵衛覚書】「この方 (島津義弘) の陣の前は、備前中納言殿 (宇喜多秀家) 、東は石田殿が請取の陣場、この方は二番備」

【大重平六覚書】「一番槍は石田殿、二番は中書様 (島津豊久) 、三番備は備前中納言殿、その続き惟新様 (島津義弘) 」

【島津家臣某覚書】「惟新様 (島津義弘) 御備えより東の備前中納言殿の備え」

【黒木左兵衛平山九郎左衛門覚書】「夜明け前に関ヶ原へ着陣された。陣場を見たところ、石田殿の備えがあり、それより右の方へ一丁半程(約164m)間があって、この方の軍衆 (島津豊久) は夜明けに備えられた。先備であった。」

(参考文献:『関ヶ原島津退き口―敵中突破三〇〇里』桐野 作人 (著) 学研新書 他)

【関原始末記(1656年)】「石田の家老 島左近が先手であり、その左の山際は織田小洞信高ならびに大坂黄母衣衆が段々に控え、島津義弘・豊久は石田の後ろに陣をとる」

※上記布陣図での島津の陣は【大重平六覚書】【黒木左兵衛平山九郎左衛門覚書】を基に、また【井上主膳覚書】に島津豊久は義弘本陣と「別備」などの記述もあることから、島津義弘陣跡に島津豊久、後方の薩摩池に島津義弘の陣を想定。

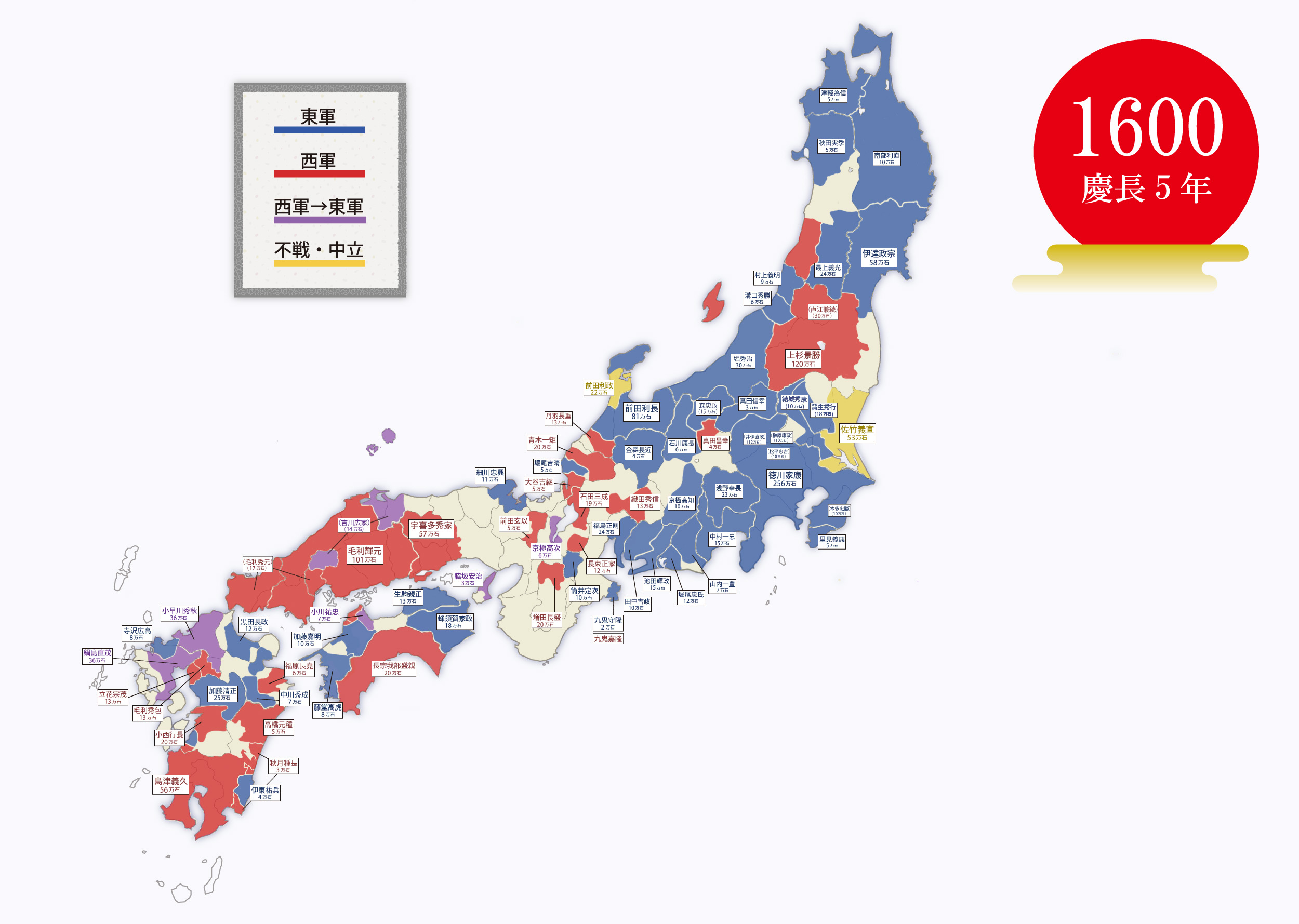

関ヶ原の戦い直前の勢力図(石高)

<開戦>

慶長5年9月15日(西暦1600年10月21日)夜明け頃、両軍が布陣する。

「十五日小雨降。山間のため霧が深くかかり、五十間(約90m)先は見えない。霧が上がれば百間も百五十間先も、わずかに見えたかと思えば、すぐに霧が下りて、敵の旗が少し計り見えることもあるかと思えば、すぐに見えなくなる。

家康公が出馬され、石田三成、小西行長、宇喜多秀家、大谷吉継の陣場とその距離一里(約4km)計りである。」【慶長年中卜斎記(~1644年成立)】

「その朝は霧が深く下りて雨も降り、物の色目も見分けられなかった。ようやく巳の刻 (9~11時) 計りに空も晴れわたる。

御敵石田三成・島津義弘・小西行長は旗頭を見せ藤古川を越え、不破の関屋より北野の原小関村を出て南辰巳(南東)に向かって軍勢を備える。大谷吉継・宇喜多秀家・平塚為広・戸田重政は石原峠に着陣し、ここを下り谷川を越え、関ヶ原北野へ軍勢を繰り出し、西北の山手を後ろにする。」【太田和泉守記】

霧が晴れ、開戦となる。

福島・井伊隊が宇喜多隊へ攻撃を開始。

笹尾山では石田隊へ黒田・細川・加藤・田中・金森・生駒隊が、藤川台では大谷隊へ藤堂・京極・寺沢・織田隊が攻撃を開始する。

「敵味方押し合い、鉄砲撃ち放ち、矢さけびの声、天を響かせ大地を動かし、黒煙が立ち、日中も暗夜となり、敵も味方も入り乱れ、しころを傾け、武器を抜き持ち、追いつまくりつ攻め戦う。」【太田和泉守記】

石田隊の島左近が黒田隊から五十挺の鉄砲攻撃を受け、被弾する。島左近は家来に肩を担がれ、陣の柵内へ入り、家来へ首を落として隠すように伝える。【黒田家譜】

島津隊が井伊・松平隊と交戦、銃撃で松平忠吉を負傷させる。【朝野旧聞裒藁(1842年)】

島津義弘が石田三成のもとへ長寿院・毛利覚右衛門を送り、作戦を打ち合わせる。【義弘譜】

亀井茲矩が島津義弘へ鉄砲衆の加勢を求め、義弘が兵を派遣する。【山田晏斎覚書】(この後亀井茲矩は東軍へ寝返る)

石田三成家臣の八十島助左衛門が島津豊久の陣所を訪れ交戦を促すが、八十島が馬上から口上を述べたため、島津の兵が無礼だと罵声を浴びせる。

その後、三成自身が豊久の陣を訪れ西軍の劣勢を伝えるが、豊久は今日はそれぞれが手柄次第に働けばよいと指示に従わないことを伝える。【山田晏斎覚書】

家康が松尾山へ奥平貞治を派遣、攻撃を催促する。【武徳大成記】

松尾山に近い位置に布陣する福島正則は、昨日に山頂の小早川秀秋と鬨の声を上げて攻撃を開始する申し合わせを行う。

しかし福島隊が鬨の声を上げても小早川隊は呼応せず、福島正則は表裏があると立腹する。そこへ福島正則の手下が昨日の申し合わせの時とは備えが変わり、また朝霧が深く敵味方の色が見えないためですと伝える。

その間に霧が晴れてお互いの見分けがつくと同時に、小早川秀秋が鬨の声を上げ、福島隊の先手が攻撃を開始、小早川秀秋は下山を開始する。【戸田左門覚書】

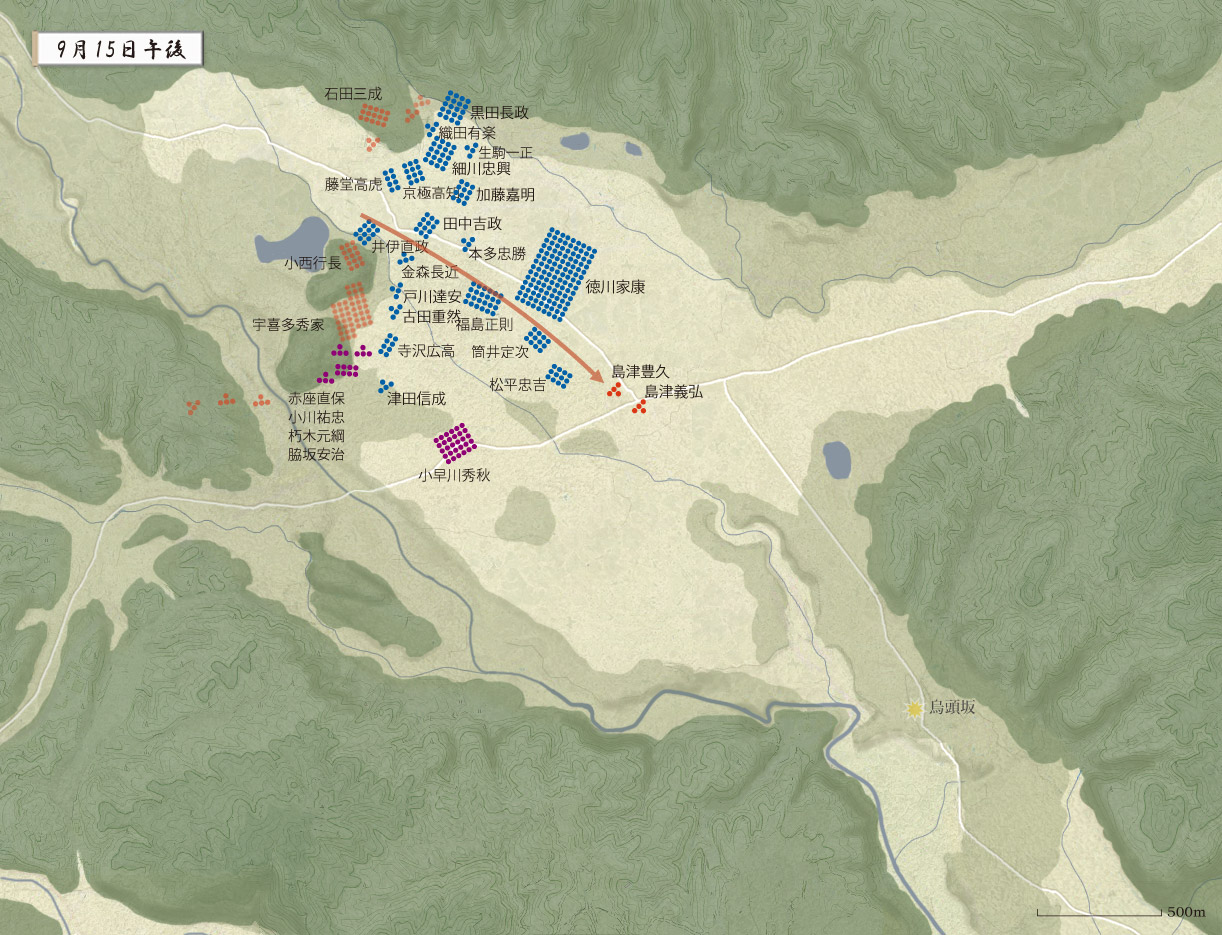

桃配山にいた家康は前線へ進み、平地に本陣を敷く。

9月15日正午頃、小早川秀秋、さらに脇坂安治、小川祐忠、赤座直保、朽木元綱が寝返り、大谷・戸田・平塚隊を挟撃する。

「戦いの中、小早川秀秋・脇坂安治・朽木元綱・小川祐忠・赤座直保は御忠節として心変わりする。この大軍が後陣より"どう"と攻めかかり、耐えられず崩れた。

伊丹兵庫、村越兵庫、河村助左衛門、(小早川秀秋先手の)奥平貞治は乗り込み突き落とされ、必死に戦い四人とも枕をならべて討死した。」【太田和泉守記】

大谷隊は小早川隊と藤堂・京極隊からも攻撃を受け、壊滅する。大谷吉継は自害、戸田重政・平塚為広は討死する。

「大谷吉継は馬上にて腹を切った。…小川祐滋(小川祐忠の子)に櫻井多兵衛という者あり、平塚為広と組み合い散々に斬り戦い、平塚為広を突き伏せ首を取る。名誉ある高名手柄であった。 戸田内記(戸田重政の子)はこれまた諸将へ切ってかかり切り廻って討死した。」【太田和泉守記】

「大谷吉継は病で盲目だったので、合戦場へは乗物で出ていた。"負けになったら申せ"と湯浅五助という侍に言いつけていた。"合戦は負けたか"と再三尋ねるが五助は"未だです"と答えた。そして戦が負けになると"御合戦は御負けとなりました"と申したところ、乗物より体半分を出して首を打たせた。

以前より五助に言いつけていたのは、首を打ったら隠せと約束していたので、五助は首を隠し、その身も討死した。」【慶長年中卜斎記】

小早川秀秋らの寝返りにより、西軍は混乱状態となる。

脇坂・小川隊が宇喜多隊を側面から攻撃。福島・筒井隊も攻撃を加える。

寺沢・戸川隊が小西隊を攻撃。小西隊は壊滅する。

島津隊の銃撃により本多忠勝は馬を撃たれ、家来の馬に乗り換える。【譜牒余録】

石田隊は藤堂・京極・織田隊からも攻撃を受け壊滅する。

石田三成が島津豊久の陣から帰り着く頃、敗軍となる。【山田晏斎覚書】

前衛の蒲生郷舎は戦場を脱出する。

石田隊の蒲生頼郷は織田有楽に降伏を勧められたことに怒り、織田有楽を斬り落馬させる。しかし織田有楽の家臣に攻撃され、蒲生頼郷は討死する。【豪雄言行録 (1885年) 】

「藤堂良政(藤堂高虎の従兄弟)は島左近の子信勝と組み打ちになり、信勝が藤堂良政を押し伏せ頭をかき切った。藤堂良政の小姓がまた折り合い、信勝を打ち取る。島左近は行方知れず、子供が討死した。」【太田和泉守記】

西軍は総崩れとなり伊吹山方面へ逃走、東軍が追撃を行う。

「本多忠勝は道へ切ってかかり切り崩し、敵は耐えきれず藤川(藤古川上流)へ向かい伊吹山を目指して駈け上がった。敗北した軍勢への追撃はその数がわからないほどであった。」【太田和泉守記】

島津義弘・豊久は井伊・田中・金森隊ら東軍の包囲を受ける。

島津義弘の陣所を東軍が囲み井伊直政が押し寄せた際、川上忠兄の家臣 柏木源藤が鉄砲を放つと胸板上巻に命中し、井伊直政は落馬する。その隙に義弘は大勢の真ん中を切り崩して進んだ。【帖佐彦左衛門宗辰覚書】

弾は右脇腹の鎧に当たって跳ね返り、井伊直政は右腕を負傷する。【井伊慶長記】

島津義弘・豊久が敵中突破を開始(島津の退き口)。福島隊の横をすり抜け、家康本隊の進軍を避けて東へ向かう。

東軍は松平忠吉、筒井定次、小早川秀秋が追撃する。【朝野旧聞裒藁】

家老の長寿院盛淳が進み出て、自ら"島津兵庫頭 (義弘) "と名乗り出て戦い、討死する。【帖佐彦左衛門宗辰覚書】

烏頭坂付近で島津豊久が殿軍を申し出、敵勢に斬り込み討死する。

島津義弘が南宮山を抜けた時、大垣城が攻撃を受けていることに気づく。

大垣城から火の手が上がっているのが見え、城に入ることをあきらめ、伊勢路へ向かう。【大重平六覚書】

南宮山方面では関ヶ原での敗北が伝わり、長宗我部盛親、長束正家が伊勢路へ退却する。【9月17日 吉川広家自筆書状案】

関ヶ原から退却する島津義弘と、長宗我部盛親、長束正家の軍が遭遇する。近江水口を領地とする長束正家が島津義弘へ道案内の者を一騎派遣する。【惟新公関原御合戦記】

家康は追撃を中止、関ヶ原の戦いは当日中に終了となる。

東軍の各隊は休息を取り、家康は本陣で首実検を行う。

「小早川秀秋の裏切りに驚き騒ぎ、進退取り乱したのを見て御方の諸軍は急に攻めかかると、敵は堪えられず石田らを始めとしてある者は伊吹山へかかり、ある者は伊勢路へ落ちて行った。辰の刻 (8時頃) に合戦が始まり午の刻 (12時頃) に及んで敵軍は残らず敗北した。討たれた者は八千人余りに及んだ。」【関原始末記】

「石田軍全ての陣が破れて敗北した、然れば午の刻 (12時頃) であるか」【帖佐彦左衛門宗辰覚書】

「数十人の首を内府家康公が首実検をされる。諸卒はしばらく人馬の息を休め、その後佐和山へ軍勢を進め、内府公は鬱憤を晴らされた。

その夜、山中の大谷吉継陣の小屋に陣を取られ、井伊直政先手は今洲口 (今須) に陣を取り、四方に段々に陣を取った。」【太田和泉守記】

佐和山城攻撃

9月16日、東軍は西にある石田三成の居城 佐和山城(三成の父 正継・兄 正澄ら石田一門 兵数2,800)の攻撃に向かう。

9月17日早朝、徳川家康は小早川秀秋、井伊直政、田中吉政らに攻撃を命じる。

城兵は弓・鉄砲を放ち、ここが勝負の分かれ目と防ぐが、東軍は水の手口より田中吉政、松原口・切通口より家康の御家人が攻め入ると、城兵は退いて本丸に立て籠もった。

石田正澄が井伊直政の陣へ使者を出し、城兵の助命を嘆願、一族は切腹することを伝える。家康はこれを受け入れると石田一族は切腹し、17日辰の刻 (7~9時) 、佐和山城が落城する。【田中興廃記】(【慶長年中卜斎記】では18日朝に落城)

家康は田中吉政を呼び出し、"貴殿は江州の案内者なので急ぎ江北へ行き三成を探すように"と命じる。

「佐和山には落城の後、金銀は少しもなし。三成は貯えていなかったようだ。」【慶長年中卜斎記】

大垣城攻撃

西軍主力部隊が関ヶ原へ移動した9月14日夜、東軍の水野勝成が大垣城 (福原長尭・熊谷直盛) を攻撃する。

その後、西軍敗北の報が大垣城へ届くと、相良頼房、秋月種長・高橋元種兄弟が内応し熊谷直盛らを殺害する。

「三ノ丸の西の門口で熊谷直盛・垣見一直・木村由信をあなたが討ち取り、この三首を送られ請取りました。」【9月17日付 相良頼房宛 水野勝成書状】

9月23日、本丸の福原長尭が投降、開城となる。

(その後福原長尭は伊勢 朝熊山に蟄居となるが、三成の妹婿であるため家康の命により切腹となる)

「こちらの様子を御耳に入れます。去る十四日赤坂に着陣され、十五日巳の刻 (9~11時) 関ヶ原へさしかかり、一戦に及ばれました。石田三成・島津義弘・小西行長・宇喜多秀家の四名は、十四日の夜五つ時 (19~21時頃) に大垣城の外曲輪を焼き払い、関ヶ原へ一つになって打ち寄せました。

この地の衆(尾張衆)、井伊直政また福島正則殿が先手としてその他の諸将が打ち続き、敵の要害へさしかかり、合戦した時(原文:とりむすひ候刻)、小早川秀秋・脇坂安治・小川祐忠と祐滋の父子、この四人が御味方になり、裏切りをされました。

そして敵は敗軍となり、追撃により際限なく討取りました。その大将は大谷吉継・島左近・島津豊久・戸田勝成・平塚為広と他にも討取りましたが、知られている衆はこの分になります。打捨て鼻を欠いて捨てたので、誰を討ち取ったのかもよくわかりません。

また十六日に佐和山へさしかかり取り囲み、田中吉政が水の手を取り、本丸へ押しかけると、石田正澄父子・三成の舅 宇多頼忠父子・三成の親 石田正継・妻子一人も残らず斬り殺し、天守に火を懸け悉く焼き払い落城しました。

その時城より三百人ほどこちらへ出たところを一人も残らず討ち取りました。皆々小姓まで手柄を立て高名となっているのでご安心ください。

三成は十五日の合戦場より行方は今はわかりません。また安国寺恵瓊は吉川広家・福原広俊両人の思し召しにより捕らえ出しました。毛利輝元は訴訟を申していますがどのようなことかわかりません。」

【9月15日付 伊達政宗宛 徳川家康書状】

「十五日午の刻 (11~13時) 、美濃山中において一戦に及び、宇喜多、島津、小西、石田三成の軍勢を悉く討ち取りました。すぐに佐和山まで向かい今日着馬しました。大垣城も今日すぐに確保しましたのでご安心ください。」(伊達政宗へ届くのは9月30日)

【9月20日付 近衛信尹宛 近衛前久書状】

「一昨日の夕方、あの陣地より私のところへ参った者が直に語ったことです。心得てください。

内府は当月朔日に国元を出陣されて、十四日に大垣方面へ押し寄せました。 大垣城の軍勢、石田三成・島津義弘・小西行長などはこれを見て、山へ上り陣取りました。内府は五万ほどにて手人数をそれぞれ別に備えて居陣されていました。

先手の軍勢は、福島正則が一番、細川忠興が二番・金森長近が三番、田中吉政その他上方の軍勢が四万ほど、それぞれが備えていました。青野ヶ原での合戦があり(※別の書状で山内一豊は着陣した赤坂付近を青野原と書いている)、即時に斬りかかり大勝利となりました。

頃合いを見て小早川秀秋が手を返され、その攻撃によって大谷吉継は討死して、そのまま切り崩されました。上方より出陣した軍勢は五万計りで、四五千も討死したそうです。」

【9月22日付 細川忠利宛 細川忠興書状】

「一、この度関ヶ原方面まで一戦に及ばれ、悉く切り崩し、数千人を切り捨てられた。我らの手勢も首二百余りを討ち取った。安心するように。

一、私の事は丹波亀山へ働き、今日城を請け取った。安心するように。

一、丹後は無事であった。早くも幽斎へもお目にかかった。安心するように。」

【9月24日付 小早川秀秋宛 徳川家康書状】

「この度の関ヶ原においての御忠節、誠に悦ばしいことです。以前からの道理が変わらないこと、特に喜んでいます。今後は秀忠と同様に思い、ぞんざいに扱うことはありません。」

【9月28日付 伊達政宗宛 結城秀康書状】(結城秀康は宇都宮に在陣)

「去る十七日に佐和山へ山中から取りかけ、すぐに乗っ取りました。裏門を田中吉政が攻め落とし、内府は石川康通の手柄としました。石田正澄、石田正継、同妻子、近臣。天守に火をかけました。上方のことは安心してください。

最上の件、先日以来なにも申し越されず心もとなく思われたでしょう。すぐに出陣すべきだと思いますが、内府から申し付けられて困っております。先日の飛脚を留めているのは上方からの返事次第ということです。」

【神戸五兵衛覚書】

「九月十四日の夜に入って大垣を出陣し、夜中に関ヶ原へ(島津義弘が)到着された。夜が明けると、東国衆は大谷吉継殿の陣へ攻めかかり、六七度の合戦があったところに、上の山より小早川秀秋が白旗をさして横入りし、大谷殿の軍勢を一人も残らず討ち取った。 宇喜多秀家殿の陣へは新手の大将が攻めかかって追い崩し、この方(島津義弘)の陣へ攻めかかった。東は別の手の大将が攻めかかり、石田殿の陣は追い崩されたので、この方の陣へ攻めかかった。その猛勢の真ん中へ義弘公は攻めかかりなされ、大敵を討ち取り真ん中を切り開き、東へ切り通りなされた。」

【イエズス会1599~1601年 日本諸国記】関ヶ原の戦いを開く(別ページ)

【三河物語】関ヶ原の戦いを開く(別ページ)

家康が大津へ移動、三成を捕らえる

9月17日、佐和山城を落城させる。

西進していた秀忠は信濃木曽路の妻籠宿で東軍勝利の報せを受ける。

9月17日、福島正則・黒田長政が大坂城の毛利輝元へ書状を送る。吉川広家・福原長尭が毛利家を大切に思われることを内府へ伝えたところ、輝元に落ち度は無く今後も会談をする意向だと伝える。【毛利家文書】

9月19日、毛利輝元は返信を送り、家康への感謝と領国の分割がなく安心したことを伝える。【毛利家文書】

9月19日、家康が佐和山から南下、19日に草津へ到着する。【当代記】

9月20日、家康が大津城へ入る。【時慶記】

(【関原始末記】では秀忠も20日に草津へ到着し、20日夜に大津へ入り草津へ戻る。)

9月19日、伊吹山方面へ逃亡していた小西行長を発見、捕らえる。

9月21日、北近江の古橋村で石田三成を発見、捕らえる (古橋村は三成の母の故郷) 。またこの頃、潜んでいた京都六条から脱出する安国寺恵瓊を捕らえる。

9月22日、毛利輝元が福島正則・黒田長政へ起請文を送る。自らの処分がないことを感謝し、大坂城西ノ丸から退城すること、家康へ離反の気持ちはないことを伝える。【毛利家文書】

9月22日、秀忠が草津へ到着。【慶長年中卜斎記】(【当代記】では23日に草津到着。)

9月22日、前田利長が講和が成立した丹羽長重とともに南下、大津で家康と面会する。

9月23日、家康が捕らえた石田三成らと大津で対面する。【田中興廃記】

9月25日、黒田長政・福島正則・浅野幸長・藤堂高虎・池田輝政が毛利輝元に起請文を送る。井伊直政・本多忠勝の所領安堵の起請文に偽りがないこと、反抗しなければ処分はなく協力をすることを伝える。(この起請文に家康は署名していない)

9月25日、毛利輝元が大坂城西ノ丸から退城。木津の屋敷へ入る。

9月25日、秀忠が草津から大津へ移動、家康に面会する。秀忠はその晩に伏見へ移る。【関原始末記】

9月26日、家康が大津城を出発、淀城へ入る。【当代記】【関原軍記大成】

(【慶長年中卜斎記】では25日に淀城へ入る。)

(【関原軍記大成】では26日に伏見で秀忠が家康に面会する。)

9月27日、家康が大坂城へ入る。【当代記】【関原軍記大成】

(【慶長年中卜斎記】では26日に家康が大坂城へ入り豊臣秀頼と対面する。)

(【関原始末記】では28日に大坂城へ入る。)

前田利長も兵40,000で家康を供奉し、大坂へ入る。【義演准后日記】

石田三成を処刑

9月28日、石田三成・小西行長・安国寺恵瓊を大坂で市中引き回しにする。その後京都へ護送する。

9月28日、家康が島津義久・忠恒へ詰問状を送る。(島津側の弁明書作成は10月22日)

9月28日、家康が黒田如水へ書状を送り、大友義統を捕らえたことを賞賛し、小倉城の毛利吉成を攻撃するよう指示を出す。【黒田家文書】

9月30日、榊原康政らが福島正則・黒田長政へ、秀忠が薩摩討伐に向かい、毛利輝元が先陣となることを伝える。【毛利家文書】

10月1日、京都六条河原にて石田三成、安国寺恵瓊、小西行長を処刑する。

「今度謀反人の石田三成、安国寺恵瓊、小西行長が引き渡され、六条河原にて斬られ、首は三条橋に掛けられた。見物人は数万人であった。」【時慶記】

家康が論功行賞を行う

10月2日、黒田長政が吉川広家へ書状を送る。

毛利輝元が奉行らと共謀して各大名へ回状を送ったことが判明し、輝元の署名もあり、処置について対応できないことを伝える。吉川広家は忠節されているので毛利領の二国(周防・長門)が与えられると伝える。【吉川家譜】

10月3日、吉川広家が黒田長政・福島正則へ返事を送る。

西ノ丸へ入ったのは安国寺恵瓊の考えであり、輝元は熟慮がなかったこと、毛利家を存続してほしいと嘆願する。【吉川家譜】(黒田家に保管されていない)

10月10日、毛利家を周防・長門へ減封処分とすることを決定。

10月10日、井伊直政が島津へ使者を送る。【旧記雑録編 三】

10月15日、家康が論功行賞を行う。(この後1年程かけ順次行われる)

10月、家康は亀井茲矩に命じ、西軍方の鳥取城を攻撃させる。

11月12日、家康が薩摩へ侵攻予定の黒田如水へ書状を送る。

(10月25日の)報告を確認したこと、薩摩への侵攻について、冬に入るので年内は在陣するようにと伝える。

また井伊直政は島津に問題があれば来春に出陣すること、島津から懇願があるので聞くようにと伝える。【黒田家文書】

(このとき薩摩では島津義久が黒田如水へ取り成しを依頼し和睦が成立していた)

慶長6年(1601年)1月、黒田如水が上洛して家康と面会する。【黒田家譜】

<石田三成>

敗戦後、伊吹山を越え北近江へ逃亡。村人の助けを借りながら母の故郷である古橋村にたどり着く。三成は腹痛を患い、歩けない状態のところを与次郎太夫という村人に保護される。しかし噂が広まったことで三成は自身の居場所を知らせるよう与次郎太夫に伝え、9月21日、田中吉政の家臣に捕らえられる。(腹痛で倒れているところを村人が田中吉政家臣に知らせたとも記載)

9月23日、三成は大津へ護送され、東軍諸将と対面する。【田中興廃記】

(三成はニ、三日ろくな食事もせず、稲の穂などを食べたため腹を悪くしていた。ぼろをまとい病気で寝ている風をよそおっていたところ、田中の家臣が発見して捕らえた。大津では小袖を与え医者に見せて養生させた。【関原始末記】)

10月1日、京都六条河原にて処刑となる(41歳)。

三成の嫡男 石田重家は大坂にいて、西軍敗北後は助命され、出家して京都妙心寺に入る。

次男 石田重成は大坂で津軽信建の助けにより、陸奥国津軽へ逃れる。

三女 辰姫は高台院の保護下に入る。1610年頃、津軽信枚のもとへ嫁ぐ。

<小西行長>

敗戦後、伊吹山方面へ逃亡。9月19日、庄屋 林蔵主が発見する。小西行長は"我は小西摂津守である。内府のもとへ連れて行き褒美をもらうように"と伝える。林蔵主は早く逃げられよと伝えるが、自分はキリシタンのため自害できないのだと伝える。林蔵主は落ち武者狩りに狙われるとして竹中重門の家来を呼び、引き渡される。【慶長年中卜斎記】

10月1日、京都六条河原にて処刑となる(43歳)。

<安国寺恵瓊>

敗戦後、一旦退却するが南宮山へ引き返し、吉川広家と家康の和談を聞いて切腹を覚悟する。【9月17日 吉川広家自筆書状案】

毛利秀元に同行し、近江から退却する。途中で笠を被り黒い羽織姿で京都北部にある鞍馬寺の月性院へ逃げ込み、その後追手が来たため京都六条の西本願寺から乗物で脱出する。そのとき観念した小姓が首を討とうと乗物から出させるが、刀は乗物の屋根に当たり、安国寺恵瓊の右の頬をかする。その後追手に捕えられる。【慶長年中卜斎記】

(追手は奥平信昌隊の鳥居信商(長篠の戦いで磔にされた鳥居強右衛門の子)といわれる)

(【9月17日付 石川康通・彦坂元正書状】では「吉川広家・福原広俊両人が思し召し捕らえて差し出した」と記載)

10月1日、京都六条河原にて処刑となる(62歳)。

<宇喜多秀家>

敗戦後、伊吹山方面へ逃亡。9月17日、白樫村の土豪 矢野五右衛門に匿われる。10月29日、矢野五右衛門の助けを借り、白樫村を出て大坂の備前屋敷へ向かう。【美濃国諸旧記】

その後1601年6月、島津家を頼り薩摩へ移る。しかし1603年、秀家の噂が流れたため江戸へ送られる。駿河国久能山へ幽閉の後、1606年に八丈島へ流罪となる。(1655年11月20日、八丈島にて死去(84歳))

<明石全登>

宇喜多秀家家臣の明石全登は討死しようと東軍へ突入する中、友人の黒田長政と遭遇する。長政は自決を勧めるが明石全登はキリシタンの犯罪行為であると拒否、黒田長政に首を刎ねられるなら恩義を感じると伝えると、長政は自分が家康へ助命を乞うと説得し、投降する。家康は助命を受け入れ明石全登に俸禄を与えた。【イエズス会1600年度年報補遺】

(敗戦後は黒田氏に匿われたと考えられている)

<島津義弘>

関ヶ原から離脱後、南下して峠を越え堺に入り、家臣に家族がいる大坂へ向かわせる。大坂城では帰国の許可が下り、妻宰相殿と亀寿、親族が脱出する。柳川へ帰国を目指す立花宗茂の協力もあり乗船、出航する。義弘も堺から出航して家族や帰国する立花宗茂と合流し、海路で九州へ向かい、10月3日、薩摩へ帰還する。【神戸久五郎覚書】他

その後家康と交渉の末、本領の薩摩・大隅・日向佐土原は安堵となる。

<長束正家>

南宮山から離脱後、近江の居城 水口岡山城へ向かうが、東軍の追撃を受け自害する。(水口岡山城に逃げ込んだ後、亀井茲矩らに安堵を約束され開城したが捕らえられて処刑されたとの説もあり。)

<長宗我部盛親>

南宮山から離脱後、夜四つ(22時頃)にカウツの町で一揆の襲撃を受ける。福富親政らが殿軍となり防ぐ。【福富半右衛門親政法名浄安覚書】

その後大坂へ入り、堺近郊の石津浦で長宗我部軍の船200隻が東軍の小出秀家と交戦する。【寛永諸家系図伝】

その後海路で土佐へ帰還。家康により土佐を没収、改易処分となる。

長宗我部盛親はその後伏見に移住する。

<毛利輝元>

大坂城に留まるが、毛利輝元が奉行らと各大名へ回状を送ったことが判明。

毛利家は一時120万石の領地から没収、改易処分となるところだったが、吉川広家の嘆願により吉川広家へ与える予定の周防・長門(29.8万石 )を毛利宗家の領土とし、減封処分となる。※その後の検地で慶長18年(1613年)に36.9万石へ修正。

<吉川広家>

敗戦後、吉川広家は福原広俊とともに黒田長政・福島正則の指示で9月16日に南宮山から近江へ退却。道案内を堀尾忠氏が行い、9月17日佐和山へ着く。その後大坂へ入る。【9月17日 吉川広家自筆書状案】

論功行賞で毛利領の周防岩国(3万石)の領主となる。※後の検地で6万石へ修正。

<毛利秀元>

安国寺恵瓊と共に南宮山から近江方面へ退却。その後大坂へ入る。【慶長年中卜斎記】

論功行賞で毛利領の長門府中(5万石)の領主となる。

<大谷吉治(吉勝)>

本戦で父の大谷吉継は自害、息子の吉治は敦賀へ落ち延びる。

<増田長盛>

敗戦後、大坂城の増田長盛は大津へ向かう。これにより家康は一命を助けて改易処分とし、増田長盛は出家して高野山へ送られる。その後岩槻城に預けられる。【戸田左門覚書】

<前田玄以>

大坂城の前田玄以は西軍に加担しなかったため、丹波亀山(5万石)を安堵される。

<立花宗茂>

9月15日に大津城を落城させた後、西軍の敗北を知り大阪城へ戻る。毛利輝元は家康に従う意向であったため、人質の母を連れ脱出。島津義弘の家族も船に乗せ、島津義弘と合流した後筑後へ帰還する。九州では黒田如水が挙兵しており、本拠柳川城を攻撃され降伏する。

その後論功行賞にて改易となり、加藤清正や前田利長から仕官の誘いを断り浪人生活を続ける。1604年に将軍秀忠の御伽衆として仕え、その後陸奥棚倉(1万石)の領主として大名に復帰する。

<京極高次>

東軍へ寝返り大津城に籠城するが、9月14日頃に西軍へ降伏。翌9月15日に出家して高野山へ向かう。その後家康より高野山を降りるよう伝えられる。

近江大津(6万石)から若狭小浜(8.5万石)へ加増転封となる。※弟の京極高知は東軍として本戦に参戦する。

<毛利秀包>

大坂城玉造口を守備、その後大津城攻めに参戦するが西軍の敗北を知り、大坂城へ戻る。(国許の久留米城は黒田如水らの攻撃を受け降伏する)その後帰国途中に発病、慶長6年(1601年)3月22日に死去する(35歳)。

<織田秀信>

岐阜城主の織田秀信 (三法師、信長の嫡孫) は助命され、高野山へ送られる。慶長10年(1605年)5月8日に高野山から下山、その日に死去する(26歳)。

<織田信包>

田辺城を攻撃した織田信包 (信長の弟) は丹波柏原(3.6万石)の所領を安堵される。

<織田信雄(常真)・秀雄>

織田信雄・秀雄父子は当初西軍につき、後に東軍についたが改易処分となる。

<上杉景勝>

慶長6年7月、上杉景勝が上洛。陸奥会津(120万石)から出羽米沢(30万石)へ減封処分となる。

<真田昌幸>

第二次上田合戦の後、西軍敗北の報せが届き真田昌幸・信繁(幸村)は降伏する。

真田信幸と本多忠勝の取り成しにより助命され、昌幸・信繁は高野山へ流罪となる。

上田・沼田の真田領は没収、真田信幸へ与えられる。

<小野木重勝>

田辺城を攻撃した小野木重勝は居城の福知山城に戻るが、関ヶ原から帰国した細川忠興から攻撃を受ける。投降するが、その後10月18日に自害する。小野木重勝の妻(島左近の娘)も同時に自害する。

<青木一矩>

越前北ノ庄の青木一矩は参戦せず、慶長5年 (1600年) 10月10日に病死する。(東軍方との説も有り)

<丹羽長重>

加賀 浅井畷の戦いで前田利長と交戦した丹羽長重は加賀小松を没収、改易処分となる。(1603年に常陸国古渡(1万石)へ復帰)

<九鬼嘉隆>

志摩の九鬼嘉隆は西軍につき鳥羽城で籠城する。次男の九鬼守隆は東軍につき会津征伐に従軍する。関ヶ原の戦いで西軍が敗北すると10月12日、九鬼嘉隆は自害する。

<森吉成 (毛利勝信) >

豊前小倉の森吉成は改易処分となり、土佐の山内一豊のもとへ預けられる。

息子の毛利吉政 (毛利勝永) も西軍として伏見城を攻撃、その後安国寺隊として南宮山に布陣したため、父同様に改易処分となる。

<脇坂安治>

東軍へ寝返った脇坂安治は、次男 安元が上杉討伐に出陣していたが石田三成により妨害されて帰還しており、また安元が家康へ忠節を伝えていたことから、淡路洲本(3.3万石)を所領安堵となる。

<小川祐忠>

東軍へ寝返ったが、小川祐忠・祐滋の親子が石田三成と親交があったことから、改易処分となる。

<朽木元綱>

東軍へ寝返ったが、近江朽木谷(2万石)の所領を一部没収、減封処分(1万石)となる。

<赤座直保>

東軍へ寝返ったが、所領没収となる。その後、前田利長の家臣として加賀へ入り、松任城代となる。

<秋月種長・高橋元種>

石田三成が大垣城から関ヶ原へ出陣した後、九州から参戦していた秋月種長と弟の高橋元種は大垣城守備のため留まる。

西軍敗北後の9月17日、東軍に内応して熊谷直盛、垣見一直、木村由信・木村豊統父子らを殺害して降伏する。

秋月種長は日向財部(3万石)を安堵、高橋元種は日向縣(5万石)を安堵される。

<佐竹義宣>

佐竹義宣は三成に加担し上杉討伐に兵を出さずに水戸城に留まる。慶長7年(1602年)4月、東軍派だった父 義重の説得により義宣が謝罪に上洛、常陸一国(54.5万石)を没収、出羽久保田(21万石)に減転封となる。

佐竹氏与力大名の岩城・相馬・蘆名・多賀谷氏は改易となる。

<多賀谷重経>

(常陸下妻の多賀谷重経は天正18年小田原征伐の後、結城氏から佐竹傘下に入る)小山で家康攻撃を計画したため改易。

長男の多賀谷三経は結城氏に留まり上杉討伐では結城秀康に従軍し、その後結城秀康の転封に伴い福井藩の重臣となる。

<結城秀康>

徳川家康の次男 結城秀康は上杉討伐に従軍し小山評定の後、宇都宮の守備を務める。

下総結城(10.1万石)から越前北ノ庄(67万石)へ加増転封される。

<松平忠吉>

徳川家康の四男 松平忠吉は本戦では井伊直政のもと、島津隊と交戦して銃撃を受け負傷する。

武蔵忍(10万石)から尾張清洲(52万石)へ加増転封される。

<蒲生秀行>

上杉家の抑えとして本拠宇都宮で守備を務める。

宇都宮(18万石)から会津へ復帰(旧蒲生領の米沢・東蒲原・刈田・白川を除く)(60万石)となり、加増転封される。

<池田輝政>

岐阜城へ進軍、米野の戦いで織田秀信に勝利する。その後南宮山の毛利軍を抑える。

三河吉田(15万石)から播磨姫路(52万石)へ加増転封される。

<黒田長政>

吉川広家との交渉役や、福島隊として岐阜城へ進軍、合渡の渡しで石田三成の手勢を攻撃する。本戦では石田隊を攻撃、島左近を銃撃する手柄を立てる。

豊前中津(18.1万石)から筑前名島(52.3万石)へ加増転封される。

※父の黒田如水は加増の提案を断り、隠居する。

<福島正則>

美濃の竹ヶ鼻城を攻略、岐阜城の織田秀信を攻撃して落城させる。本戦では先陣として宇喜多隊を攻撃する。

尾張清洲(20万石)から安芸広島(49.8万石)へ加増転封される。

<細川忠興>

福島隊として竹ヶ鼻城攻撃に参戦、岐阜城を攻撃して落城させる。本戦では黒田長政らとともに石田隊を攻撃する。

丹後宮津(18万石)から豊前小倉(39.9万石)へ加増転封される。※飛び地の豊後杵築を含む

<加藤嘉明>

福島隊として岐阜城の織田秀信を攻撃、落城させる。本戦では石田隊を攻撃する。

伊予松前(10万石)から伊予松山(20万石)へ加増される。

<田中吉政>

福島隊として岐阜城へ進軍、合渡の渡しで石田三成の手勢を攻撃する。

本戦では石田隊を攻撃、佐和山城攻めでは搦め手から突撃して落城させる。

また伊吹山中に逃亡していた石田三成を捕える。

三河岡崎(10万石)から筑後柳河(32万石)へ加増転封される。

<藤堂高虎>

福島隊として竹ヶ鼻城を攻撃、本戦では石田隊を攻撃する。

伊予板島(8万石)から伊予今治(20万石)へ加増転封される。

<山内一豊>

上杉討伐に従軍し、小山評定では居城の掛川城を差し出すことを提案する。

池田隊として岐阜城へ進軍、米野の戦いで織田秀信に勝利する。本戦では南宮山の毛利軍を抑える。

遠江掛川(6.8万石)から土佐浦戸(22.2万石)へ加増転封される。

<浅野長政・幸長>

浅野長政は江戸城の留守居として役目を果たす。嫡男の幸長は池田隊として岐阜城へ進軍、米野の戦いで織田秀信に勝利する。その後南宮山の毛利軍の抑えを行う。

浅野長政は隠居料として常陸真壁郡(5万石)を与えられ、浅野幸長は甲斐府中(22.5万石)から紀伊和歌山(37.6万石)へ加増転封される。

<堀尾忠氏>

徳川家康から越前府中(5万石)に知行を与えられていた父の堀尾吉晴が、宴会中の喧嘩で負傷したため次男で嫡子の堀尾忠氏が参戦。

池田隊として岐阜城へ進軍、米野の戦いで織田秀信に勝利する。本戦では南宮山の長宗我部隊を抑える。

堀尾家は遠江浜松(12万石)から出雲松江(24万石)へ加増転封される。

※堀尾忠氏は慶長9年(1604年)8月4日に死去する(27歳)。

<井伊直政>

本多忠勝とともに東軍の軍監として西軍諸将と交渉を行い、本戦では島津義弘の陣を攻撃した際に銃撃を受け、負傷する。

その後毛利家の処遇について毛利輝元の交渉役を務め、また島津家、長宗我部家との和睦交渉を行い、真田昌幸・次男 信繁の助命に尽力する。

上野高崎(12万石)から近江彦根(18万石)へ加増転封される。

※慶長7年(1602年)2月1日に佐和山城で死去する(42歳)。

<本多忠勝>

井伊直政とともに西軍諸将の交渉役を務め、本戦でも少数の兵で活躍する。

上総大多喜(5万石)は本多忠勝の次男 忠朝に与えられ、本多忠勝は翌慶長6年に伊勢桑名(10万石)へ転封される。

<小早川秀秋>

西軍として伏見城攻撃に参戦するが、その後離脱、本戦では東軍に寝返り大谷隊を攻撃する。

筑前名島(35.7万石)から備前岡山(51万石)へ加増転封される。

<京極高知>

京極高次の弟 高知は岐阜城攻撃に参戦、本戦では藤堂高虎とともに大谷隊を攻撃する。

信濃飯田(10万石)から丹後宮津(12.3万石)へ加増転封される。

<奥平信昌>

本戦に参戦(または秀忠軍に従軍)。合戦後は京都所司代に就き、潜伏していた安国寺恵瓊を捕らえる。

上野小幡(3万石)から美濃加納(10万石)へ加増転封される。

<大久保忠佐>

真田家の上田城攻撃に参戦する。

上総茂原(5000石)から駿河沼津(2万石)へ加増転封される。

<加藤清正>

慶長4年(1599年)の庄内の乱において伊集院忠真を支援したことから家康より謹慎を受けており、上方には参戦せず九州で黒田如水とともに東軍方となる。

加藤清正は小西行景 (小西行長の弟) の宇土城、八代城を攻撃する。

肥後熊本(25万石)に小西行長領の肥後半国を加えられ加増される(51.5万石)。

<真田信之>

真田家として東軍につき、上田城攻撃では弟の信繁が上田城に撤退した後の戸石城を占領する。

上野沼田(2.7万石)から信濃上田(9.5万石)へ加増転封される。

<武田信吉>

徳川家康の五男 武田信吉は江戸城西ノ丸の留守居を務める。(武田信吉の母 下山殿はの武田一門衆 秋山虎康の娘。)

下総佐倉(4万石)から常陸水戸(15万石)へ加増転封される。

武田遺臣を従え武田家を復興させるが、慶長8年(1603年)9月11日、病死する(21歳)。

<伊達政宗>

上杉領の白石城を攻撃、占領する。その後も上杉領へ攻撃を続ける。

所領の陸奥岩出山(58.5万石)に刈田郡(2万石)のみ加増される。(60.5万石)

<最上義光>

上杉家と対立が深まり、直江兼続の侵攻を受ける。

長谷堂城の交戦中に西軍敗北の報せが届き上杉軍が撤退すると、最上義光は旧領の庄内地方へ侵攻。翌年春までに諸城を落とし庄内地方を奪還する。

また最上義光の次男 家親は秀忠軍に従い上田城攻撃に参戦する。

出羽山形(24万石)に庄内地方が加増される(57万石)。

<前田利長>

西軍の大聖寺城を攻撃、その後丹羽長重と交戦して金沢城へ撤退する。

加賀金沢(83.5万石)に加え、占領した加賀西部、弟 利政の能登、越中を合わせて3か国(119万石)の加増となる。

<中村一忠>

関ヶ原の戦い直前の慶長5年7月17日に、駿河駿府(14.5万石)で父の中村一氏が死去。

合戦後、嫡男の中村一忠(11歳)は伯耆米子(17.5万石)へへ加増転封される。

<小笠原秀政>

宇都宮城の守備に努める。

翌慶長6年(1601年)に下総古河(3万石)から信濃飯田(5万石)へ加増転封される。※慶長18年(1613年)に小笠原家の本拠である信濃松本(8万石)へ加増転封される。

<亀井茲矩>

本戦では戦闘中に西軍から東軍へ寝返る。

合戦後に水口岡山城に籠城する長束正家を、本領安堵を条件に降伏させるが長束正家を捕らえる。(長束正家は切腹となる)

合戦後、家康の命令により因幡の鳥取城を攻撃する。亀井茲矩は西軍の但馬竹田城主 斎村政広を勧誘し、共に鳥取城を落城させる。(この時鳥取城下を焼き討ちにした人物は斎村政広とされ、斎村政広は罪を負い切腹となる。)

因幡鹿野(1.3万石)にて所領を加増される。(3.8万石)

<鍋島直茂>

肥前佐賀城の鍋島直茂は西軍について伏見城攻撃に参戦した嫡男 勝茂に東軍への攻撃を中止させる。また鍋島直茂は上方へ出陣した小早川秀包の久留米城を降伏させ、上方から帰国した立花宗茂の柳川城を攻撃、降伏させる。

肥前佐賀(35.7万石)を安堵される。

<大久保忠隣>

上田城攻撃に参戦する。

相模小田原(6.5万石)を安堵される。

<酒井家次>

上田城攻撃に参戦する。

下総臼井(3万石)を安堵される。※慶長9年(1604年)に上野国高崎(5万石)へ移封となる。

<榊原康政>

上田城攻撃に参戦する。

上野館林(10万石)を安堵される。

<本多正信>

上田城攻撃に参戦。秀忠とともに真田昌幸の戦略により足止めされ、家康との合流に遅延する。

相模玉縄(1万石)を安堵される。

<森忠政>

上田城攻撃に参戦。

信濃川中島(13.7万石)を安堵される。※小早川秀秋の死後、1603年に美作津山(18.6万石)へ加増転封される。

<筒井定次>

上杉討伐に従軍中、居城の伊賀上野城を西軍に奪われる。その後上方へ引き返し奪還する。

伊賀上野(20万石)を安堵される。

<堀秀治>

慶長5年4月に直江兼続が堀秀治の所領である越後で一揆を扇動するが、これを鎮圧する。

越後春日山(30万石)を安堵される。

<南部利直>

南部利直は最上義光の援軍として出陣するが、伊達政宗が扇動した岩崎一揆が発生し帰国、一揆を鎮圧する。

陸奥盛岡(10万石)を安堵される。

九州の動き(後半)

(9月15日~)

9月13日に毛利輝元の支援を受けた大友義統と交戦し(石垣原の戦い)、勝利した黒田如水が豊後 国東半島へ侵攻する。

9月22日に安岐城を攻略、富来城へ向かう。

この頃、関ヶ原の戦いで東軍が勝利した報せが黒田如水へ届き、加藤清正へ伝える。

9月27日、関ヶ原から自国へ撤退中の島津義弘の船団3隻が国東半島沖を通過。富来城攻撃のため沖に展開していた黒田水軍が船団を発見して交戦となる。島津義弘の船は離脱に成功、薩摩へ帰還する。

9月29日、日向飫肥の伊東祐兵が東軍方につく。伊東祐兵は病気のため、嫡男 伊東祐慶が家臣の稲津重政に命じ、宮崎城(高橋元種領の飛び地)を攻撃、占領する。

(しかしこのとき大垣城を守っていた高橋元種は東軍へ降伏していたため、慶長7年 (1602年) 、宮崎城を攻撃した責任として伊東祐慶は稲津重政に切腹を命じる。稲津重政はこれに抵抗し清武城に籠城するが、主君の伊東軍に攻撃され討死する。)

10月4日、黒田如水が吉川広家へ書状を送り、上方での戦いが当月まで続けば中国方面へ進軍し、一合戦しようと思っていたが、家康が早くも勝利し残念だと伝える。

10月、豊後 岡城の中川秀成が臼杵城(城主 太田一吉)攻撃のため侵攻。太田一吉は出撃し、10月3日に佐賀関で両軍は交戦となる。(佐賀関の戦い)

この戦いで中川秀成へ帰参していた田原紹忍 (親賢) が銃撃を受け戦死する。

合戦後、太田一吉は降伏。黒田如水が臼杵城を引き取る。

10月14日、黒田如水が小倉城を占領、筑後へ進軍する。

加藤清正は9月15日に熊本を出陣して細川軍の救援に向かうが、石垣原の戦いで勝利したことから引き返し、9月21日、小西行景 (小西行長の弟) が守る宇土城の攻撃を開始する。

同時に八代城にも兵を送り攻撃する。

9月23日、加藤清正が黒田如水へ、今後は柳川への出陣を確認したこと、鍋島直茂が加勢に来ても問題ないと伝える。【黒田家文書】

この頃、関ヶ原で東軍が勝利した報せが黒田如水を経由して宇土城攻撃中の加藤清正へ届く。

「如水からの御状は本望です。美濃方面のこと、心地よい成り行きですが(参戦できず)少し残念に思います。…中国方面へ相談していたことはなくなると思います。羨むこと言うまでもありません。」【9月28日付 松井康之・有吉立行宛 加藤清正書状 松井家文書】

9月下旬、島津・相良軍が領地奪還のため加藤清正領の佐敷を攻撃。

10月2日、加藤清正が浅野幸長へ、立花宗茂が妻子を奪い下向し、柳川城へ入ったと伝える。【新宇土市史】

10月17日、八代城を攻略。

この頃、宇土城が開城。小西行景が自害する。

黒田如水と加藤清正の許可を得た鍋島軍が参戦。

10月14日、鍋島軍が佐賀城を出陣する。【旧記雑録編 三】

久留米城(毛利秀包は大坂に在陣)を攻撃、10月15日に攻略する。その後立花宗茂の柳川城を攻撃する。

(鍋島直茂は嫡男の勝茂が西軍について伏見城攻撃などに参戦したため、家康から東軍方として筑後を平定すれば本領を安堵すると言われていた)

10月20日、鍋島直茂が進軍してきた立花宗茂との戦闘に勝利する(八院合戦)。

10月22日、島津忠恒と義久が寺沢広高(家康への取次役)へ弁明書を送る。

義弘は事前の企ては知らず、秀頼様への忠節があるため従ったこと、家康への反抗心はないことを伝える。(大坂に届くのは2~3週間後)

10月24日、立花宗茂が降伏。柳川城を開城する。

加藤清正が22日頃に柳川へ入り、城を接収する。

日向飫肥城主の伊東祐兵は病のために大坂に留まっていたため、西軍として兵を送り伏見城・大津城攻めに参戦する。東軍勝利後は嫡男 祐慶を日向へ帰し、西軍方の高橋元種の宮崎城を攻撃。10月1日、宮崎城を開城させる。この働きにより黒田如水の取り成しを受ける。

10月25日、柳川城占領後、黒田如水は島津領侵攻について家康に報告する。

10月26日、加藤清正が家臣に薩摩侵攻の準備を伝える。

10月下旬、井伊直政から島津へ書状(10月10日付書状)が届く。

10月27日、立花宗茂が島津義久・義弘・忠恒へ降伏を勧める。

秀忠が近日薩摩を改めるため出陣し、自分も赦免の上出陣すること、その前に使者を出して詫言をするべきで、一命をかけて取次ぐと伝える。【旧記雑録編 三】

11月2日、島津義久が黒田如水へ、井伊直政・山口直友からも注進があったので、急ぎ使者を差し上げた、話し合いを望んでおり、取り成しを依頼したいと伝える。【旧記雑録編 三】

11月9日、黒田如水が島津義弘へ、報せは本望であること、加藤清正と相談し尽力すると伝える。【旧記雑録編 三】

11月10日、加藤清正が黒田如水へ、明日の出陣は留まり、指示に従うと伝える。【黒田家文書】

11月下旬、家康から黒田如水へ、年内は在陣するようにとの要請が届く(11月12日付書状)。

慶長6年(1601年)1月、黒田如水が上洛して家康と面会。家康は官位を与えようとするが拒否、筑前を長政に任せて隠居する。【黒田家譜】

東北の動き(後半)

(9月15日~)

上杉軍の直江兼続(兵数24,000)は9月8日、最上攻めを開始。米沢と庄内から山形方面へ進軍する。

9月13日、直江兼続が畑谷城(城主 江口光清 兵数350)を攻撃。江口光清は最上義光の撤退命令を無視して籠城し、抵抗を続けるが敗北、江口光清や城兵すべて討ち取られる。

9月15日、続いて直江兼続は長谷堂城(城主 志村光安 兵数3,000)を包囲、攻撃する。長谷堂城の守備が固く、上杉軍の上泉泰綱が討ち取られるなど、攻撃は停滞する。(長谷堂城の戦い)

9月16日、最上義光は伊達政宗に援軍要請を行い、政宗は留守政景 (騎馬500、鉄炮700) を派遣する。

9月24日、伊達政宗が最上義光へ、もし上杉景勝が出陣すれば自らも最上の援軍として対陣すること、暮れか来春に会津を攻撃することを伝える。江戸や宇都宮の結城秀康へも要請しているが、佐竹への用心として2、3万の兵を残し期待できないことを伝える。【東京大学史料編纂所所蔵文書】

(政宗は北部の南部領へも兵を出しており、すぐに上杉家と対峙するのは困難だった)

9月24日、伊達政宗が家康へ、宇都宮の結城秀康から援軍要請の返信がないと不満を伝える。【大阪歴史博物館所蔵文書】

9月29日、関ヶ原で西軍敗北の報せが長谷堂城の上杉軍に届く。9月30日、最上軍も西軍敗北の報せが伝わる。

10月1日、直江兼続は長谷堂城の包囲を解き、撤退を開始する。

最上・伊達軍が追撃を行い、両軍が交戦となる。(この時、最上義光の兜に銃弾が当たるほど激しい戦いとなる。)

直江兼続は前田利益(慶次郎)も善戦もあり退却に成功、10月3日に出羽 荒砥城へ入り、10月4日に米沢城へ帰還する。

その後最上軍は上杉領の庄内へ侵攻、尾浦城を落城させる。翌慶長6年(1601年)春、東禅寺城を落城させ旧領の庄内地方を奪還・平定する。

9月30日、伊達政宗のもとへ関ヶ原の戦いで東軍勝利の報告が家康から届く。【留守家文書】

10月6日、伊達政宗は片倉景綱・茂庭綱元・屋代景頼を出陣させ、上杉領 信夫郡の福島城(城主 本庄繁長)を攻撃する。上杉軍は援軍として直江兼続が加勢し、戦いは膠着状態となる。

翌慶長6年 (1601年) も上杉領へ攻撃を続けるが、伊達郡・信夫郡を奪還できず、旧領回復は刈田郡の白石城のみとなる。

<伊達家>

慶長5年(1600年)7月、伊達政宗が上杉領の白石城を攻撃、占領する。

1601年春まで上杉領を攻撃する。また南部領で起きた和賀忠親による一揆を支援し、派兵する(岩崎一揆)。これにより家康からの「百万石のお墨付き」は反故とされる。

論功行賞により刈田郡2万石のみの加増となり、領地は60万石となる。(後に飛び地が加増され62万石となる)

1601年、仙台城を築城し、居城とする。

<最上家>

慶長5年(1600年)9月、長谷堂城の戦いで上杉軍の攻撃を防ぐ。その後最上義光は上杉領の庄内南部へ侵攻、尾浦城を攻略する。

慶長6年(1601年)4月、家康の許可を得て庄内北部へ侵攻。東禅寺城を攻略して庄内地方を支配下に置く。(その後東禅寺城は亀ヶ崎城と改められる)

論功行賞により最上義光は庄内地方が加増され、57万石となる。

<上杉家>

慶長5年(1600年)10月1日、西軍敗北の報せが届くと、直江兼続が長谷堂城から撤退。

12月、本庄繁長が上洛、講和交渉を行う。

慶長6年(1601年)1月中旬、大坂城西の丸で家康が上杉家の処遇を評議。

この席で結城秀康が上杉家は武功の名家であることから減封を進言したところ、諸将らも同意し、減封が決定される。【上杉家御年譜】

慶長6年7月、上杉景勝と直江兼続が上方へ向かう。

7月下旬、大坂へ入り秀頼に面会する。その後、7月24日に馬廻りを連れ上洛、家康に謁見する。【旧記雑録 後編】

論功行賞で上杉家は出羽米沢30万石へ減封となる。

<真田家>

9月5日の第二次上田合戦の後、西軍敗北の報せが上田城に届き真田昌幸・信繁 (幸村) は降伏する。

論功行賞により真田領は没収となる。長男 真田信幸と本多忠勝の取り成しにより昌幸・信繁は助命され、高野山へ流罪となる。

(【真田軍功家伝記】による経緯)

真田信幸は義父の本多忠勝に昌幸・信繁の助命を嘆願する。本多忠勝は、"家康公は治部少輔(石田三成)より罪が重いと思っておられ、謀反人を助けた例はないので難しい"と答える。

本多忠勝が井伊直政に相談してみたところ、井伊直政は家康に、"安房守(昌幸)のご助命が駄目なら伊豆守(信幸)は切腹し、舅の中務(本多忠勝)の身を潰すことになり私も面目ありません、ご赦免をお願いします。"と申し上げた。

家康は機嫌が悪く返事をせずに奥に入ってしまう。しかし井伊直政は許されたのでお礼申し上げよと伝え、信幸・本多忠勝は家康にお礼を言上する。家康もしかたなく、ご赦免になった。

合戦後、真田信幸は西軍についた父との決別を表すため、信幸から信之へ改名する。

論功行賞で信之は上田藩9万石(上田・吾妻・沼田)の大名となり、真田領の統治を行う。

慶長5年12月13日、上田城を明け渡し、高野山へ向かう。【当代記】

真田昌幸は家臣16名、信繁は正室 竹林院や親族とともに高野山へ入る。その後場所を九度山へ変える。

慶長16年(1611年)6月4日、九度山で真田昌幸が死去(65歳)。

慶長19年(1614年)10月初旬、豊臣秀頼の使者が密かに九度山へ訪れ、支度金として黄金200枚、銀30貫目を届ける。

慶長19年10月9日、真田信繁(48歳)は手勢とともに九度山を脱出、大坂へ向かう。

<毛利家>

慶長5年(1600年)7月29日、蜂須賀家政(毛利輝元の動きに反対したことで謹慎を命じられていた)が返上した阿波国へ毛利軍(村上元吉・景親兄弟ら)を侵攻させ、徳島城を占領する。

8月、豊前では黒田如水が兵を集めていたため、森吉成 (毛利勝信) 領の門司城、小倉城へ兵を送る。8月18日、森吉成は輝元の指示で隈本の加藤清正のもとへ派遣される。

8月、伊予の藤堂高虎領、加藤嘉明領の家臣へ調略をかける。(伊予国北部の野間・風早郡(来島氏)、越智郡(小川祐忠)、和気郡(安国寺恵瓊)、喜多郡大洲(池田秀氏)は西軍方)

9月、毛利軍(宍戸景世、村上武吉・元吉ら)が広島から伊予の加藤嘉明領へ侵攻する。

9月17日、三津浜で加藤軍からの夜襲を受け、村上元吉が戦死する。

関ヶ原の戦いで西軍が敗北すると、東軍と交渉が成立していた南宮山の吉川広家が下山。堀尾忠氏の案内に従い、大坂へ退却する。【9月17日 吉川広家自筆書状案】

毛利秀元も近江から大坂へ退却する。

大坂城の毛利輝元は徳川家と交渉を開始。※詳細は<家康が大坂城へ入る>を参照

9月25日、黒田長政・福島正則・浅野幸長・藤堂高虎・池田輝政が毛利輝元に起請文を送る。井伊直政・本多忠勝の所領安堵の起請文に偽りがないこと、反抗しなければ処分はなく協力をすることを伝える。(この起請文に家康は署名していない)

同日、毛利輝元が大坂城西ノ丸から退城。木津の屋敷へ入る。

9月27日、家康が大坂城へ入る。

10月10日、輝元の署名がある回状が判明し没収、改易処分となるところだったが、吉川広家の嘆願により吉川広家へ与える予定の周防・長門(29.8万石 )を毛利宗家の領土とし、減封処分となる。

毛利輝元は出家して宗瑞と名乗り、家督を嫡男 秀就(5歳)へ譲る。(幼少のため実権は輝元が握る)

輝元・秀就は上方に留まり、慶長6年 (1601年) 、秀就が人質として江戸へ入る(1611年まで江戸で人質として生活する)。

慶長8年(1603年)、輝元が江戸に入り家康と面会する。

慶長9年(1604年)、輝元はようやく帰国が許され長門へ入る。幕府との話し合いで萩に城地が決定。萩城(指月城)の築城を開始、建築中の同年から居城とする。

<長宗我部家>

関ヶ原の戦いで西軍が敗北すると、長宗我部盛親は南宮山から南下して大坂へ入り、海路で土佐へ帰還する。

9月29日、帰国後、家康に通じていたとして兄の津野親忠(29歳)を殺害する。(親忠は前年に家督争いから元親に幽閉されていた)【土佐国編年紀事略】

11月12日、長宗我部盛親が上洛する。【11月14日付 山内一豊書状】

家康は長宗我部家を改易処分とし、土佐を没収。土佐を山内一豊へ与えることを決定、井伊直政へ浦戸城の請取りを命じる。

12月初旬、井伊直政家臣の鈴木重好らが土佐へ入るが、一領具足(長宗我部の下級家臣。半農半兵)の抵抗に合う(浦戸一揆)。

家老衆が話し合い夜中に鈴木重好を城へ引き入れると、家臣と一揆勢は城へ攻撃し、浦戸の南で交戦となり、家臣らが敗北する。【福富半右衛門親政法名浄安覚書】

鈴木重好と山内一豊の弟 忠豊が一揆を鎮圧する。【12月12日付 山内忠豊書状 朝野旧聞裒藁】

土佐を没収された長宗我部盛親は京都で蟄居生活を送る。

<島津家>

関ヶ原の戦いで島津義弘は戦場から離脱、大坂で家族を連れ出し、立花宗茂とともに堺より海路にて九州へ向かう。

9月下旬、薩摩では島津・相良軍が加藤清正領の佐敷を攻撃する。

10月3日、島津義弘が関ヶ原から薩摩へ帰還する。

10月中旬、大坂の家康から詰問状(9月28日付)が届く。

10月22日、島津忠恒と義久が寺沢広高(家康への取次役)へ弁明書を送る。

義弘は事前の企ては知らず、秀頼様への忠節があるため従ったこと、家康への反抗心はないことを伝える。

11月2日、南下してきた黒田如水に対し、島津義久が家康へ使者を送ったこと、取り成しを依頼したいと伝え和睦が成立する。

慶長6年(1601年)4月4日、家康の書状と本多正信・山口直友の起請文を持った使者が島津義弘に面会する。

しかし島津家ではまだ家康の裏切りを疑い、義久の代わりに家老の鎌田政近を派遣させる。鎌田政近は8月10日、家康に拝謁する。

慶長7年(1602年)5月、山口直友が家康が島津へ起請文を書いたことを伝え、義久の上洛を求める。

8月、動かない義久の代わりに忠恒が上洛を決意。

8月17日、忠恒が日向野尻で狩りを行い、同行させた伊集院忠真を殺害。また伊集院一族を殺害する。

9月、忠恒が大坂へ出発。10月に上洛する。

12月28日、忠恒は江戸から上洛した家康と伏見城で対面、正式に島津領が安堵される。