戦国時代の時刻制度

戦国時代の時刻制度

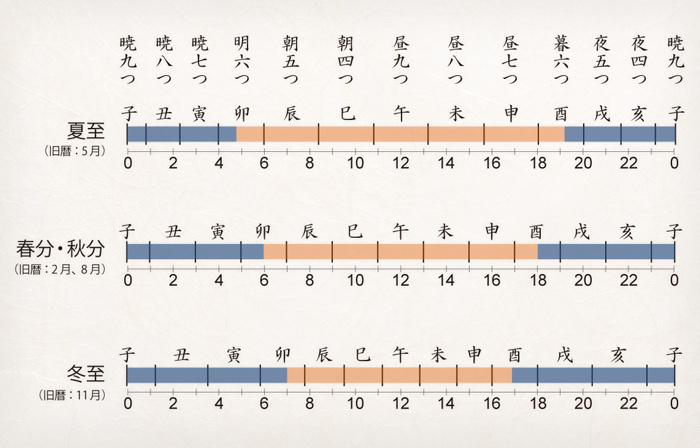

戦国時代の時刻制度は現在のような1日を24時間とする定時法ではなく、日の出と日没を基準とする「不定時法」が使われていました。

明るい時間帯(昼)と暗い時間帯(夜)をそれぞれ6等分し、約2時間を一刻としました。

江戸時代の貞享暦(1684年)では、日の出時刻より36分前の、東の空に薄明かりが見える時点が昼夜の境と決められたため、戦国時代も薄明かりの頃が境目と考えられていたかもしれません。

「不定時法」は季節によって一刻の長さが変わるのが特徴です。

一年を二十四節気(冬至・大寒・啓蟄・春分・夏至・立秋など)の24で区切り、半月ごとの一節間を同じ時刻で表しました。

夏の昼は長く、冬の昼は短いため、夏の一刻は2時間30分ほどと長くなり、冬の一刻は1時間40分ほどになりました。

例えば京都の場合、夏至(6月21日前後、戦国時代の旧暦では5月頃(年により日が異なる))の日の出時刻は4時42分頃となっているので、「卯の刻」はおよそ午前4時~午前6時になります。

一方、冬至(12月21日頃、戦国時代の旧暦では11月頃)は日の出時刻が7時01分頃のため、同じ「卯の刻」でも午前6時~午前8時頃を指します。

十二辰刻法

一刻の呼び方は、方角でも使用されていた「十二支」を当てはめる十二辰刻法があります。

春分・秋分の一刻

| 子の刻 | 午後11時~午前1時 |

| 丑の刻 | 午前1時~午前3時 |

| 寅の刻 | 午前3時~午前5時 |

| 卯の刻 | 午前5時~午前7時 |

| 辰の刻 | 午前7時~午前9時 |

| 巳の刻 | 午前9時~午前11時 |

| 午の刻 | 午前11時~午後1時 |

| 未の刻 | 午後1時~午後3時 |

| 申の刻 | 午後3時~午後5時 |

| 酉の刻 | 午後5時~午後7時 |

| 戌の刻 | 午後7時~午後9時 |

| 亥の刻 | 午後9時~午後11時 |

※春分・秋分の昼間時間は、正確には12時間より10分程度長くなりますが、簡略化して午前6時~午後6時としています。

夜中の午前0時前後を「子の刻」、日の出の頃を「卯の刻」、正午頃を「午の刻」、日没頃を「酉の刻」としました。

時間を細かく表す場合は「上刻・中刻・下刻」をつけ、「卯の上刻(午前5時過ぎ、または夜明け前)」、「午の下刻(午後1時前)」などと呼びました。

江戸時代には細分化して一刻を4分割するようになり、「午の四刻(午四つ)」などと表します。怪談話に登場する「草木も眠る丑三つどき」(春分・秋分時期なら午前2時~2時半)が知られています。

時の鐘/数読み法

呼び方は十二辰刻法の他に、9~4までの数字を当てはめて表す時の鐘/数読み法があります。

江戸時代に入ると3代将軍徳川家光の時に江戸に鐘楼を設置、その後全国に時の鐘が設置され、鐘の音の回数で庶民に時刻を知らせていました。

(中世でも【多聞院日記】などに記録があるように、寺院が鐘や法螺を用いて時報の役割を担うことがあったと考えられています。)

子の刻は鐘を9回鳴らすので「九つ時」、卯の刻は6回なので「六つ時」、酉の刻も6回で「六つ時」と呼びます。1日に同じ数が2回あるため、呼び名は「暁」「昼」「夜」などを付けて区別されることもあります。

(数字の9から始まるのは、中国の易学(陰陽説)で縁起の良い数字が「9」であることが理由とされています。)

江戸時代の元禄期から登場する「おやつ」の語源は「八つ時」で、時刻は午後2時前後を指します。当時の人々は1日2食だったため、空腹時の「八つ時」に間食を食べる習慣がありました。

その後明治時代に入ると改暦が行われ、明治5年12月3日をグレゴリオ暦の日付に合わせて明治6年1月1日(西暦1873年1月1日)とし、太陰太陽暦(旧暦)からグレゴリオ暦(新暦)へ暦が変わりました。

それに合わせて時刻制度も変更され、現在の1日を24時間とする定時法が定められることになります。