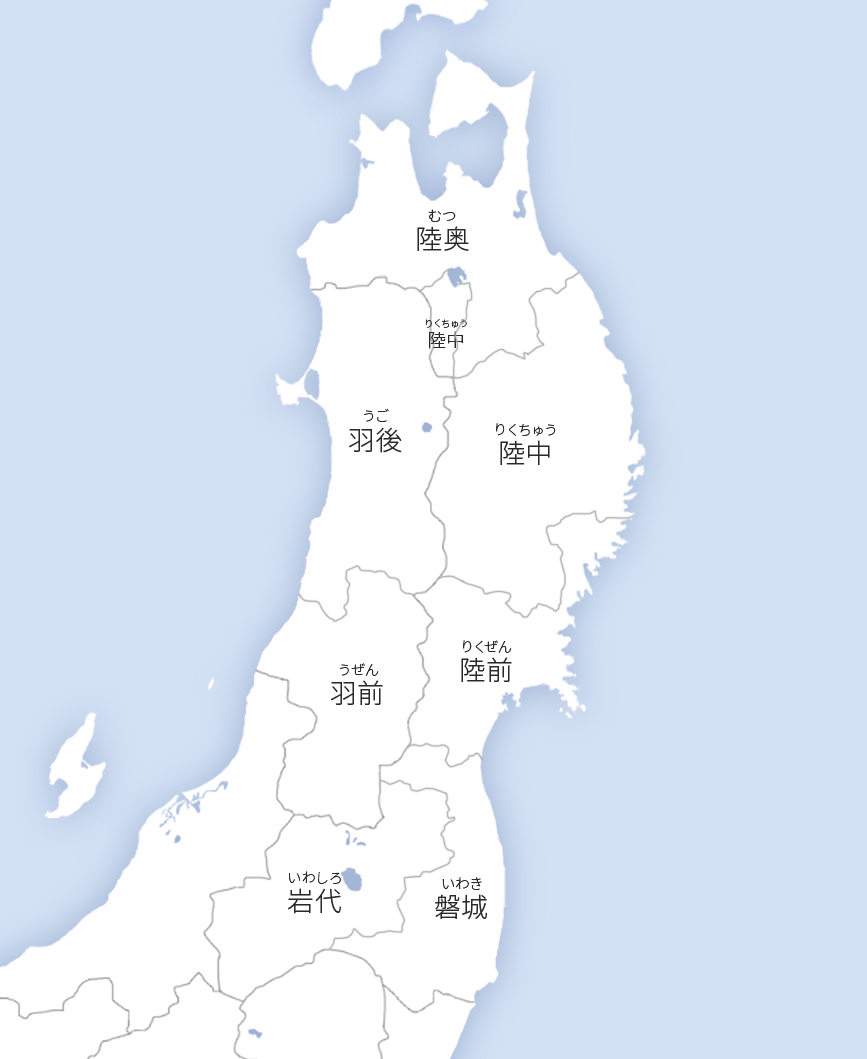

旧国名・地名

戦国時代の令制国地図

![]()

※律令制では琉球は令制国に含まれない。蝦夷地は明治2年に北海道11か国が令制国に追加される。

五畿七道

| 東山道 | 近江 - 美濃 - 飛騨 - 信濃 - 上野 - 下野 - 出羽 - 陸奥 |

|---|---|

| 北陸道 | 若狭 - 越前 - 加賀 - 能登 - 越中 - 越後 - 佐渡 |

| 東海道 | 伊賀 - 伊勢 - 志摩 - 尾張 - 三河 - 遠江 - 駿河 - 伊豆 - 甲斐 - 相模 - 武蔵 - 安房 - 上総 - 下総 - 常陸 |

| 畿内 | 大和 - 山城 - 摂津 - 河内 - 和泉 |

| 山陰道 | 丹波 - 丹後 - 但馬 - 因幡 - 伯耆 - 出雲 - 石見 - 隠岐 |

| 山陽道 | 播磨 - 美作 - 備前 - 備中 - 備後 - 安芸 - 周防 - 長門 |

| 南海道 | 紀伊 - 淡路 - 阿波 - 讃岐 - 伊予 - 土佐 |

| 西海道 | 筑前 - 筑後 - 豊前 - 豊後 - 肥前 - 肥後 - 日向 - 大隅 - 薩摩 - 壱岐 - 対馬 |

| その他 | 蝦夷、琉球 |

|---|

令制国の歴史

飛鳥時代に大陸の律令制が導入されたことで、地方行政区分としての令制国が成立する。(古墳時代の豪族の支配地域"国"を基に、分割や統合され整備されたと考えられている)

大宝元年 (701年) 、大宝律令が制定され天皇を中心とした中央集権体制が成立。地方行政は国・郡・里が定められる。※国は現在の県に相当する。※奈良時代の霊亀3年 (717年) に里は郷へ改称される。

朝廷は各国に国司、郡司を派遣して統治させる。

奈良時代に一部の令制国で分割・統合が行われる。

平安時代初期の弘仁14年 (823年) に越前国から加賀国が分離されて以降、明治元年 (1868年) までの約1000年間は国数の変更はなく、68か国の区分となる。(蝦夷・琉球は含まない)

※対馬・壱岐の2島を分けて66国2島と呼ばれることもある。

鎌倉時代になると幕府は治安維持のため各国に軍事権を与えた守護を配置、荘園・公領には徴税権のある地頭を配置して全国支配を行う。

室町時代には守護の権力が拡大されて守護が荘園や地頭を支配下に置き、守護大名としてそれぞれ国を統治するようになる。

有力守護大名としては足利氏縁戚の今川氏、上杉氏、細川氏、鎌倉時代からの守護である武田氏・島津氏、周防を支配した大内氏などがある。(国司は形式上の官職となる)

戦国時代に入ると朝廷の権力は弱まり、荘園は守護大名に奪われ消滅、これにより戦国大名や国衆が独自に地域を支配するようになる。

そのため令制国は行政区分としての役割が消滅、地理的区分として使われるようになる。

江戸時代、第3代将軍 徳川家光の頃に幕藩体制が確立。幕府 (中央) と設置した300の大名領 / 藩 (地方) により国を統治。令制国は地域名称として使用される。

明治以降の都道府県の歴史

1868年 (明治元年) 、明治政府が幕府の主要直轄地を10府(東京府、京都府、大阪府、神奈川府、奈良府、函館府、長崎府、新潟府、甲斐府、度会府)として設置。

その他の直轄地を県とし、残り274の藩はそのまま大名が統治する。

1869年1月(明治元年12月)、東北の令制国を再編、陸奥国と出羽国が分割される。

出羽 → 羽前、羽後

1869年7月25日(明治2年6月17日)、明治政府が版籍奉還を実施。藩が所有していた土地と人民は朝廷に返上され、旧藩主274名は天皇より知藩事に任命される。

藩も国の行政区画になったことで、政府直轄の府・県とともに府藩県三治制の地方統治が行われる。また明治2年の太政官布告により、東京・大阪・京都のみを府とし、残りの府は県に変更される。

※太政官布告で制定されたものは他に明治5年の太陰太陽暦から太陽暦への改暦 (時刻制度も24時間制の定時法に変更) 、人身売買の禁止、明治12年の梟首刑(晒し首)廃止、明治13年の旧刑法廃止 (明治40年に現行の刑法が成立)、明治9年の夫婦別姓・明治31年の夫婦同姓などがある。なお明治18年の内閣制の発足により太政官制は廃止となる。

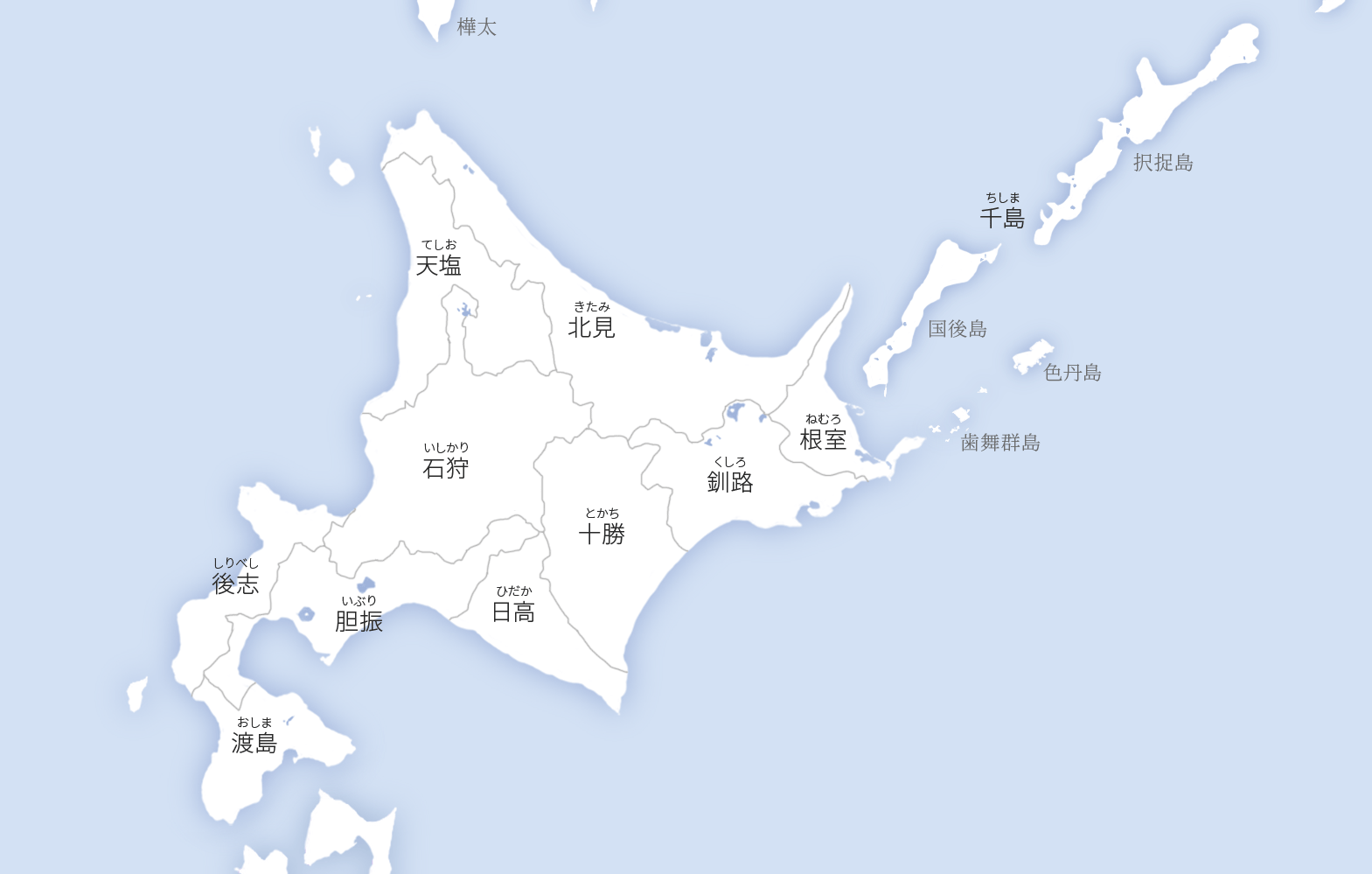

明治2年7月、蝦夷地に開拓使を設置。8月に北海道へ改称し、令制国として道内11国と86郡を新設する。これにより広域行政区分は五畿八道となる。

渡島、後志、胆振、石狩、天塩、

北見、日高、十勝、釧路、根室、千島

※根室国は歯舞群島、色丹島を含む。

※千島国は当初は国後島・択捉島のみだったが、1876年 (明治9年) に択捉島より北の千島列島 (現ロシア領) も加えられる。

※蝦夷地は室町時代に津軽安東氏の渡党が渡島半島の南端に渡り道南十二館を築き、アイヌと交流を行う。その後戦国時代に渡党の蠣崎氏が勢力を拡大、安東氏から独立して豊臣秀吉から支配権を認められる。蠣崎氏は松前と改名、江戸時代には松前藩として渡島半島を治めていた。

1871年8月29日(明治4年7月14日)、明治政府が富国強兵のため廃藩置県を実施、藩を廃止して府や県に名称を変更、中央集権化を進める。

これにより全ての知藩事は失脚となり、東京より各県の長官として県令が派遣される。

廃藩置県により琉球国を一時的に鹿児島県に編入する。

※琉球は慶長14年 (1609年) に薩摩軍の侵攻を受け統治下に置かれる。しかし江戸幕府は大きな利益を得る朝貢貿易を継続させるため、琉球の自主性を認めて藩を設置せず、(独立国家としての)琉球国の名称を残していた。

これにより、1使(開拓使)3府(東京府・大阪府・京都府)302県となる。

1871年(明治4年)12月、第1次府県統合が行われ、北海道を除き3府72県となる。その後も府県統合は各地で進む。

北海道は館藩(旧松前藩)の旧領を除く全域が、道内11国から開拓使の所管となる。

1872年(明治5年)、琉球国を鹿児島県の管轄から外し琉球藩として設置。その後清の反発があったため軍隊を派遣し廃藩置県を断行する。

1872年(明治5年)、北海道全域が開拓使の所管となる。

※明治5年11月9日、太政官布告により明治5年12月2日 (1872年12月31日) をもって旧暦である太陰太陽暦 (当時は天保暦を使用) を廃止、明治6年1月1日(1873年1月1日)より新暦の太陽暦(グレゴリオ暦)を採用することを決定。

同時に時刻制度も不定時法から現行の24時間制の定時法に変更される。

⇒ 戦国時代の暦 <太陰太陽暦(旧暦)>

⇒ 戦国時代の時刻制度

1876年(明治9年)、第2次府県統合が行われる。県域拡大が行われ、北海道と琉球を除き3府35県となる。※一例としてこの統合で石川県は現在の福井県越前市から富山県までの広い範囲となる。

この政策は地域性に問題があるとして、各地で復活・分県運動が起きる。

1879年(明治12年)、清と交流を続ける琉球国王 尚泰を東京へ連行する。琉球藩を廃止して沖縄県を設置する。(琉球処分)

1882年(明治15年)、北海道の開拓使を廃止、函館県・札幌県・根室県の3県が設置される。

1886年(明治19年)、北海道3県が統廃合され、北海道庁が設置される。

1888年(明治21年)12月3日、各地の分県運動により8県が復活、1庁3府43県(計47区分)となる。全国の統廃合が終了する。

1943年(昭和18年)、東京府から東京都へ変更。

1947年(昭和22年)、終戦後、地方自治法が施行され北海道庁から北海道へ変更。

1972年(昭和47年)、沖縄の本土復帰以降、現在の47都道府県(1都1道2府43県)となる。

※明治時代以降、都道府県が行政区分として使用されるが令制国は公的に廃止されず、その後も地域名称として各地に残る。