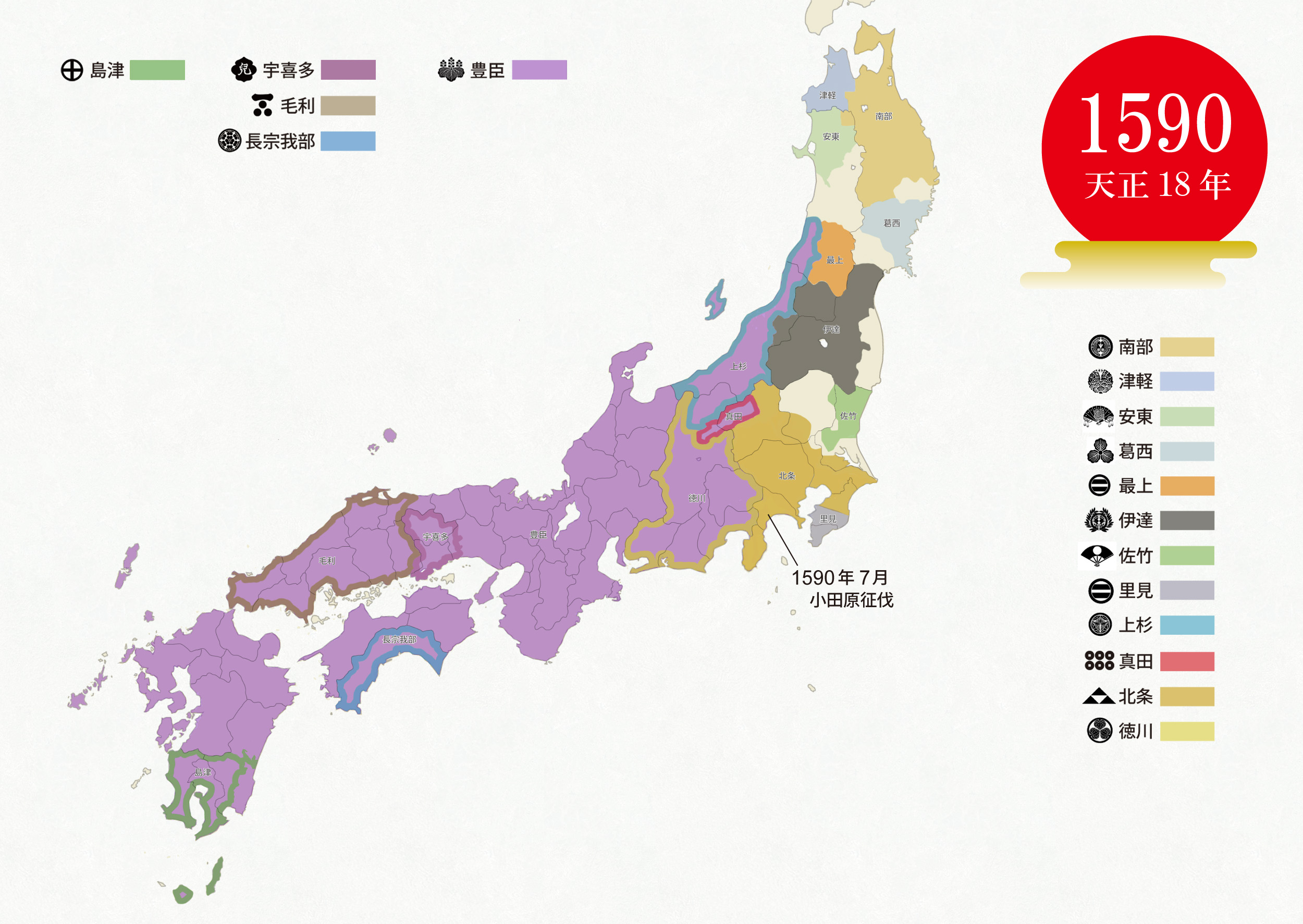

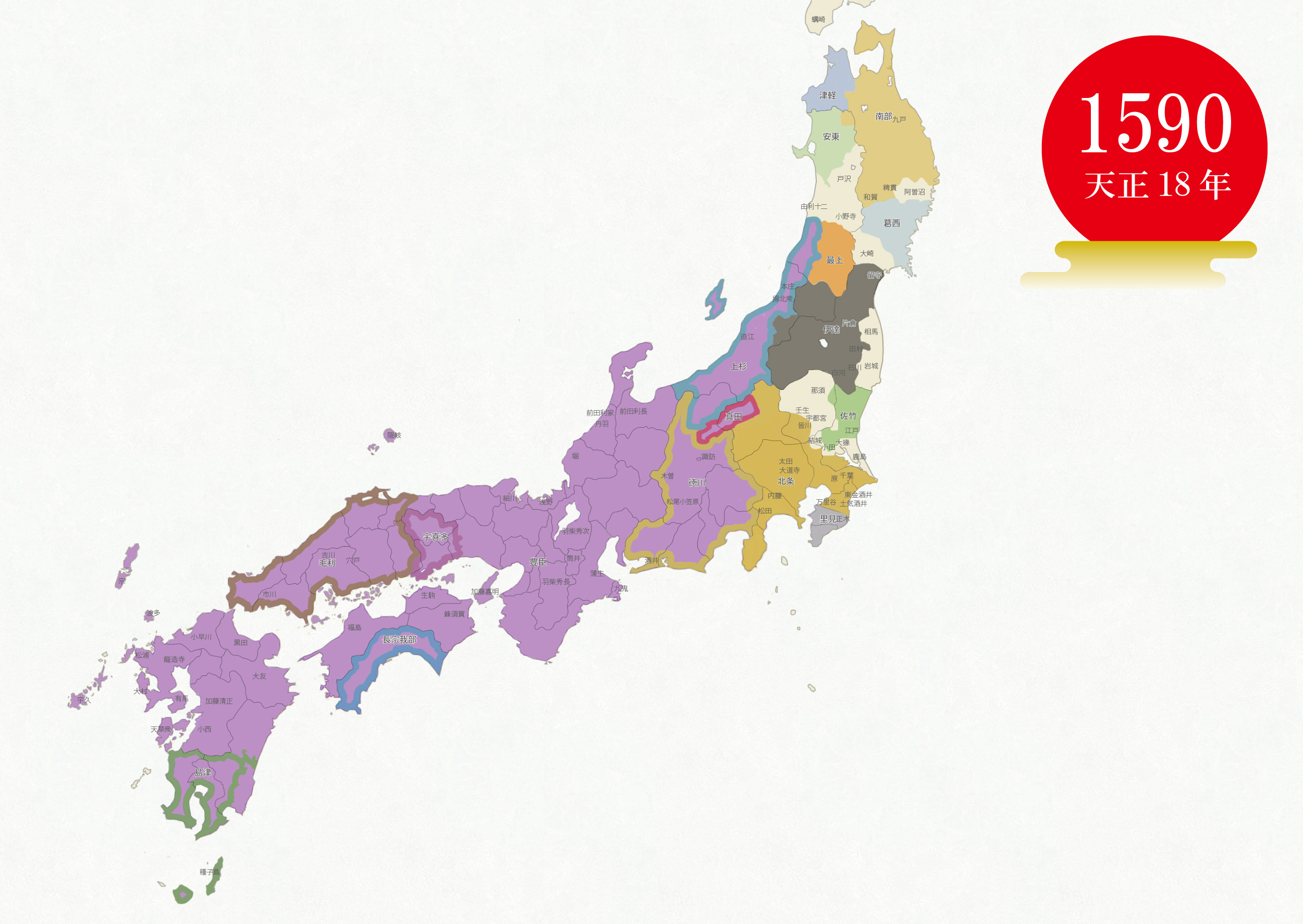

1590年 小田原征伐

大名目次:

<豊臣家>

小田原攻めまでの経過(名胡桃城事件)

天正16年(1588年)8月22日、北条氏規が上洛、豊臣秀吉に謁見する。(正式に北条家が秀吉へ従属する)

天正17年(1589年)2月、北条氏直が沼田領問題の協議のため板部岡 江雪斎を上洛させる。

秀吉が沼田領土問題を裁定。沼田城を含む沼田領の2/3を北条領、名胡桃城を含む1/3を真田領とし、真田が失う領地の代わりとして徳川家康から信濃伊那郡を与えることとした。真田家、北条家がこれを受諾する。

天正17年6月5日、北条氏直が、氏政は12月初旬に上洛すると伝える。【岡本文書】

7月、沼田領の引き渡しが行われる。秀吉の使者 津田盛月・富田一白、徳川から榊原康政が立会い、沼田城を真田から北条へ引き渡す。沼田城は北条家臣の猪俣邦憲が管轄することとなる。

(この引き渡し以降、名胡桃城事件まで北条は秀吉に使者を送らなくなる)

天正17年(1589年)10月22日、北条の沼田城主 猪俣邦憲が真田の名胡桃城番衆の中山九兵衛を内応させ、中山九兵衛が名胡桃城主 鈴木重則 (主水) を偽の書状で岩櫃城へ向かわせ、その隙に猪俣邦憲の軍勢が名胡桃城に入り、城を占拠する。【加沢記】

計り事と知った鈴木重則 (主水) は引き返すが城を奪われており、城下の正覚寺で自害する。

11月20日、秀吉が来春の北条討伐を決定する。【伊達家文書】

11月21日、秀吉が真田昌幸へ、猪俣邦憲を処罰しなければ氏政が上洛しても赦免しないこと、(秀吉が向かう)来春まで国境を防備するようにと伝える。【真田家文書】

この頃、秀吉は軍役数を示した小田原征伐陣立書を発表する。【碩田叢史(1850年頃成立)】(この書(写)は日付が「十月十日」と「十一月十日」の2種類が残っている)

11月24日、秀吉が北条氏直へ五ヶ条の宣戦布告状を送る。津田盛月・富田一白を使者として派遣する。

「一、北条について、近年公儀をないがしろにして上洛もせず、ことさら関東での邪心にまかせた狼藉など論外である。そこで去年誅罰を加えようとしたところ、家康卿が縁戚であることから色々と懇願があり、条書で命じると、御請け申すというので赦免し、すぐに北条氏規が上洛して御礼申し上げてきた。

一、当年の十二月上旬、氏政が出仕するとの旨を一札進上してきた。これによって津田盛月・富田一白を遣して沼田を渡した。

一、沼田城を受け取った上は一札の通りすぐに上洛するだろうと思っていたところ、真田の名胡桃城を取り、表裏がある上は使者に対面する理由はない。この使者を自害させるところだが、助命して返し遣わせた。」(抜粋)【北条家文書】

同日11月24日、秀吉が家康へ書状を送る。【富岡家文書】

来春の出陣と陣触れを出したこと伝え、軍事の相談のため家康の上洛を要請する。また津田盛月・富田一白を派遣して沼津 三枚橋城に在番させること、北条からの使者 石巻康敬は氏政の返事次第で国境で処罰すること、北条の対応をさせていた妙音院は処刑すると伝える。

12月5日、津田盛月・富田一白が沼津 三枚橋へ到着。秀吉の五ヶ条の書状を氏直へ送る。

12月7日、氏直が弁明を行う。

上洛は来春・夏頃を申し入れたところ2月中旬に京都に到着してよいと返答を受けたこと、氏政は自身が捕らえられ国替えされると思っていること、名胡桃城は上杉が動いたため軍勢を沼田に入れたにすぎない、と伝える。(氏直は中山九兵衛の証言に基づいて返答している)【武家事紀】

12月8日、氏政が兵の動員と城の普請を指示、戦準備を開始する。

秀吉は兵糧20万石を駿河 清水港へ水軍で輸送し、長期戦に備える。

小田原合戦

<軍の編成>

豊臣軍(兵数 220,000)

秀吉本隊(153,000)

豊臣秀吉 (8,000) 、<総大将>豊臣秀次 (15,000) 、徳川家康 (20,000 本多忠勝、鳥居元忠、井伊直政、大久保忠世、榊原康政) 、羽柴秀勝 (秀次の弟) (2,800) 、堀秀政 (3,000) 、池田輝政 (2,800) 、長谷川秀一 (3,000) 、丹羽長重 (700)

織田信雄 (13,000) 、織田信包 (3,500) 、福島正則 (1,900) 、細川忠興 (2,800) 、蜂須賀家政 (2,800) 、戸田勝隆 (1,800) 、生駒親正 (2,500) 、筒井定次 (2,800) 、中川秀政 (2,500) 、蒲生氏郷 (4,000) 、森忠政 (2,300) 、前野長康

浅野長吉(長政)・幸長 (3,000) 、木村重茲 (2,300)

石田三成 (1,500) 、大谷吉継 (570)

黒田官兵衛 (400) 、一柳直末 (2,300) 、金森長近 (800) 、増田長盛 (500) ※主な武将を記載

北国勢(35,000)

前田利家 (18,000) 、上杉景勝 (10,000) 、真田昌幸 (3,000) 、松平 (依田) 康国 (4,000)

水軍(14,000)

九鬼嘉隆 (1,500) 、来島通総 (730) 、脇坂安治 (1,300) 、加藤嘉明 (600) 、長宗我部元親 (2,500) 、羽柴秀長 (1,500) 、毛利輝元配下 (2,500) 、宇喜多秀家 (1,000) ※毛利輝元は京都留守居。

関東勢(18,000)

佐竹義宣、佐竹義重、宇都宮国綱、結城晴朝、多賀谷重経、里見義康

※天正17年11月に陣立書が出された後、徳川家康は30,000から20,000、織田信雄は15,000から13,000、秀吉馬廻は9,000から8,000へ変更となる。

※豊臣軍の編成は【伊達家文書】488~489号による小田原征伐陣立書

※小田原征伐陣立書に記載のない小早川隆景、島津久保、大友義統らも小田原在陣の記録がある。

北条軍(兵数 52,000)

北条軍は山中城(松田康長 4,000)、韮山城(北条氏規 3,600)、松井田城(大道寺政繁 2,000)、鉢形城(北条氏邦 5,000以下)、館林城などの主要な城に兵を配置。

それ以外の諸城には守備隊をほとんど置かず、小田原城に兵を集結させる防衛体制を築く。

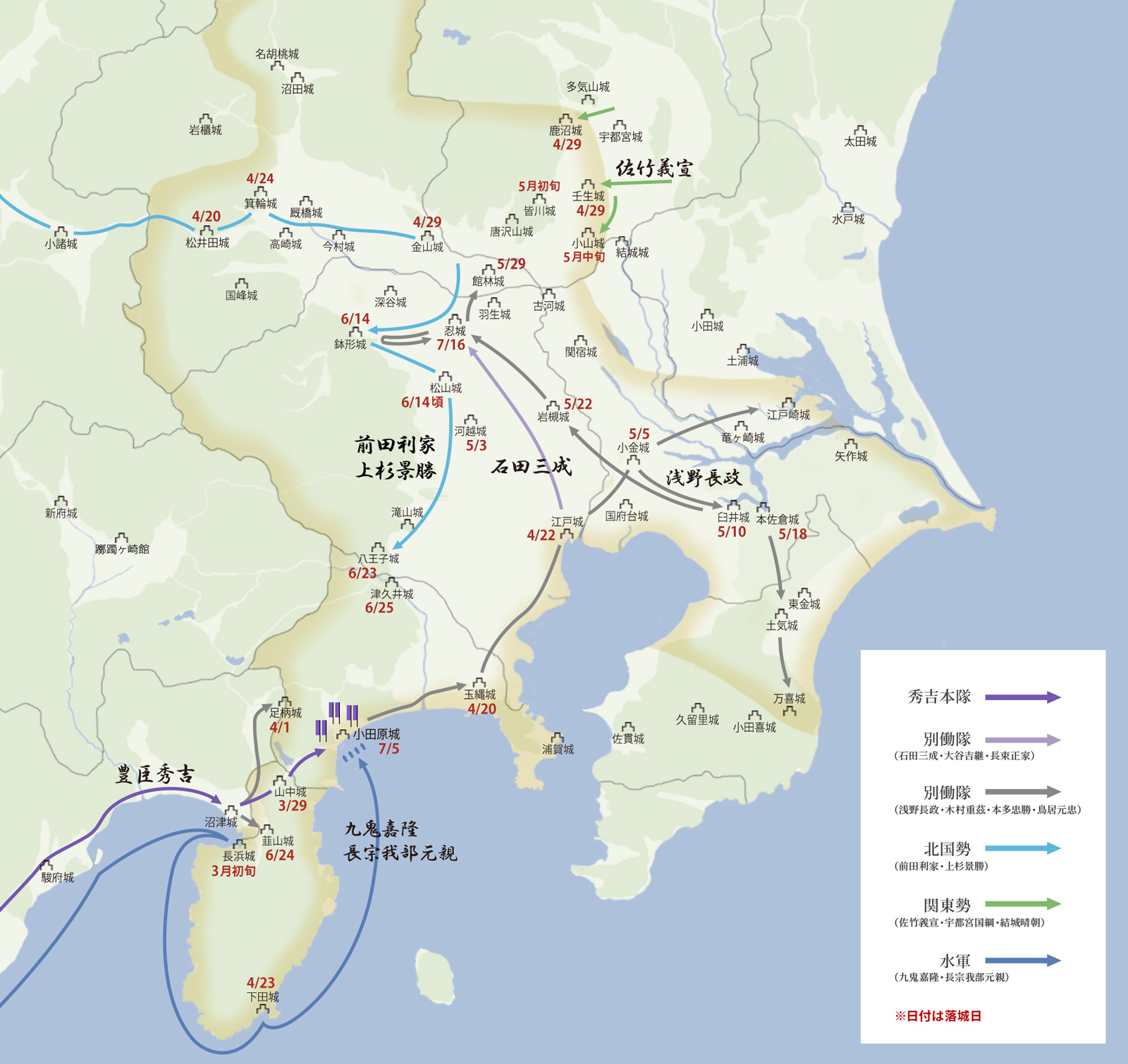

<豊臣軍の侵攻ルート>

天正18年(1590年)

諸大名が出陣

天正18年(1590年)2月、豊臣秀次、徳川家康、前田利家、織田信雄ら各大名が出陣。

2月20日、志摩に豊臣水軍が集結、小田原へ向かう。

2月25日、織田信雄、徳川家康が沼津城(三枚橋城)に着陣。その後3月3日に豊臣秀次、蒲生氏郷と着陣が進む。

2月27日、1000隻を超える豊臣水軍の船団が清水港へ到着。

3月1日、豊臣秀吉が京の聚楽第から出陣。

3月初旬、豊臣水軍が伊豆 長浜城を攻撃、占領する。その後西伊豆の拠点を制圧しながら南下する。

3月15日、北国勢(前田利家・上杉景勝・真田昌幸・松平康国)が碓氷峠へ進軍、松井田城の大道寺隊と交戦する。

3月27日、秀吉が沼津城に到着。津軽 (大浦) 為信が参陣し、津軽の所領を安堵とする。

攻撃開始

天正18年(1590年)3月28日、北国勢が上野へ侵攻、松井田城(大道寺政繁 兵数2,000)を攻撃する。

3月29日、豊臣秀次・徳川家康・堀秀政・池田輝政・木村重茲・長谷川秀一・丹羽長重ら(兵数70,000)が山中城(城主 松田康長・北条氏勝)を攻撃。

城主 松田康長を討取り、半日で落城させる。この戦いで豊臣軍先陣の一柳直末が討死する。

3月29日、織田信雄・蒲生氏郷・福島正則・細川忠興・森忠政・筒井定次・中川秀政ら(兵数40,000)が韮山城(城主 北条氏規)を攻撃。守備が固いため包囲戦を行う。

3月30日、井伊直政が足柄城を攻撃する。山中城の落城を知った城主 北条氏光は小田原城へ撤退。4月1日、足柄城を占領する。

4月1日、秀吉本隊が進軍、箱根山へ陣を移す。各隊小田原へ侵攻する。

熱海道、足柄道を守備していた北条軍は小田原へ撤退する。

4月1日、水軍の脇坂安治、安国寺恵瓊らが下田城(城主 清水康英 兵数600)を包囲。

長宗我部元親(兵数2,500)、毛利輝元配下(兵数2,500)、九鬼嘉隆、加藤嘉明は小田原沖へ移動する。

小田原城包囲

4月4日、豊臣秀次・徳川家康・堀秀政・豊臣水軍が小田原へ到着、包囲を開始する。

<小田原城攻め布陣図>

豊臣秀次は小田原城北西にある萩窪、水の尾方面に布陣する。

徳川家康は小田原城東にある今井~山王原に布陣する。

また宇喜多秀家は水之尾台地、浅野長吉(長政)・幸長、木村重茲は早川口に布陣する。

4月5日、秀吉が箱根湯元に到着。早雲寺に陣を構える。

小田原城では北条氏直が本城へ入り、氏政は最前線である西側の水之尾口に新城を築城し、在陣する。

4月8日、韮山城を包囲中の織田信雄らが小田原へ進軍、韮山城の包囲は福島正則、戸田勝隆、蜂須賀家政、生駒親正、筒井定次らが継続する。

織田信雄らが小田原へ入り、織田信雄は多古白山台地、蒲生氏郷は神山神社付近、細川忠興は富士山砦、織田信包は風祭方面に布陣する。

4月9日、北条氏照配下の皆川広照が城を脱出、木村重茲の陣に投降する。【伊達家文書】

皆川広照は北条服属以前から秀吉に献上儀礼を行い、徳川家には服属の立場をとっていたため所領を安堵される。

4月初旬、安房の里見義康が下総、相模 三浦郡へ侵攻。その後小田原へ進み秀吉に参陣する。

4月13日、秀吉が妻のねね(宛名は侍女)に手紙を送る。

「若君 (鶴松) が恋しいが天下おだやかに申し付けるため我慢している。各大名どもに女房を呼ばせた、長陣のため淀の者 (淀殿) を呼ぶことをそなた (ねね) から申しつけてもらいたい。そなたの次に淀の者は我の気に合うように細かに仕えるので、安心して来るようにと。…小田原城を兵糧攻めにすれば奥州まで平定できる、天下のためによきようにしている。」【高台寺文書】

4月16日、佐竹・宇都宮軍が壬生氏の壬生城、鹿沼城を攻撃、4月29日に占領する。

4月20日、家康が玉縄城(山中城から脱出した北条氏勝が籠城していた)、4月22日に江戸城を説得、開城させる。北条氏勝は降伏、その後案内役となり諸城への降伏勧告を行う。

北国勢が南下

4月20日、北国勢が松井田城を落城させる。その後4月24日までに箕輪城、厩橋城、4月29日までに金山城、館林城を占領する。安中城、唐沢山城なども開城する。

上野石倉城での戦いで松平康国(家康が功績を讃えた依田信蕃の子。松平姓を与えられていた)が戦死する(21歳)。

真田昌幸が箕輪城を落としたことを秀吉へ伝え、4月29日、秀吉が真田昌幸へ石田三成を使者として返書を送る。

「小田原城は包囲して兵糧攻めにしているので、隣国の城々について助命を詫び申し出ている。助けた城は兵糧・鉄砲・弾薬、その他武具を悉く(確保するよう)城に言い付けた。箕輪城も弾薬その他、武具・兵糧以下、少しも違わないよう念を入れて請け取るように。次に在所の土民百姓共の帰住を命じるように。

東国の習わしである(占領地で)女子供を捕らえ売買する輩がいれば、後日でも聞いて召し寄せ次第、成敗を加える。」

4月末、前田利家は捕らえた松井田城主 大道寺政繁父子とともに小田原へ参陣、秀吉と面会して5月1日に帰陣する(この面会では秀吉は大道寺政繁を許している)。小田原への途中、大道寺政繁が自らの本城である河越城に降伏勧告を行う。

4月23日、下田城の清水康英が脇坂安治、安国寺恵瓊の攻撃を受け降伏、開城する。

浅野長吉ら別働隊が出陣

4月26日、小田原の陣から別動隊(兵数20,000 浅野長吉(長政)・木村重茲・本多忠勝・鳥居元忠)が組まれ、武蔵方面へ出陣、4月27日に江戸城へ入る。

4月28日、秀吉は浅野隊に北国勢と河越方面で合流するよう指示を出すが、浅野長吉は下総、上総へ進軍する。

この頃、秀吉は小田原城の西方にある笠懸山で石垣山城の築城を開始する。

5月、陸奥の南部信直・利直父子が小田原に参陣する。

後に出羽の安東実季 (秋田実季) とその重臣の蝦夷地代官 蠣崎慶広 (後の松前慶広) も小田原に参陣する。

5月3日、大道寺政繁の説得により、河越城が開城する。

5月上旬に北国勢が皆川城を降伏開城させる。

5月5日、浅野隊が小金城を占領。浅野長吉配下が牛久城、江戸崎城を占領。その後5月10日に臼井城、東金城、土気城、5月18日に本佐倉城を占領する。※日付は諸説有り(下総周辺の城は僅かな兵しかいなかった)

5月12日、東金城、土気城占領後、秀吉が浅野長吉に鉢形城へ向かうよう指示を出す。

5月中旬、関東勢の結城軍が小山城を攻撃、占領する。

5月20日、秀吉が浅野長吉・木村重茲へ、鉢形城へ向かわない件について叱責する長文の詰問状を送る。「端城に二万の軍勢で請け取るのは適さない、城は二、三百人の使いを出して請け取ればよい、…早々に鉢形に押し寄せ包囲せよ。」【浅野家文書】

5月21日、秀吉のもとに浅野長吉・木村重茲から岩槻城を攻撃し二の丸・三の丸を破ったと注進が入る。

5月22日、秀吉が浅野長吉へ指示を出す。「各々油断無く城を取り詰め、一人も漏らさず討ち果たすこと、女子供は全てこちらへ連れてくるように」【平岩文書】

しかし浅野長吉らは岩槻城の兵を助命する。

5月25日、秀吉はこの件を「沙汰限」と注意し、再度鉢形攻めを指示する。

浅野長吉らは6月1日に岩槻城で戦後処理を行い、その後北国勢との合流に向かう。

5月24日、多賀谷重経・結城晴朝が小田原に参陣する。

5月27日、佐竹義宣・宇都宮国綱・結城朝勝が小田原に参陣する。(その後佐竹義宣らは三成隊に加わり忍城攻撃に加わる)

5月27日、小田原陣中にて堀秀政が病死(38歳)。嫡男 秀治(15歳)が家督を継ぐ。

「堀秀政は傑出の人である。太閤は甚だ大事にしていた。早死してしまった。太閤の心には、彼が死ななければ関八州を与えようと思っていたそうだ。」【老人雑話】

伊達政宗が小田原に参陣 ※詳細は伊達家を参照。

6月5日、伊達政宗が小田原に到着。

6月7日、浅野長吉(政宗と秀吉との交渉役)と前田利家が政宗のけん責役を務めるため一時的に小田原の陣に入る。

6月8日朝、前田利家らは忍城へ向かう。【岡田利世書状 源喜堂古文書目録】

6月9日、伊達政宗が秀吉に謁見する。【宮城県立図書館所蔵文書】

石田三成ら別働隊が出陣

6月5日、石田三成率いる別働隊(大谷吉継・長束正家・直江兼続・佐竹義宣・宇都宮国綱ら 20,000)が忍城へ出陣。(※先に館林城を攻略した説も有り)

6月8日頃、北国勢と浅野隊が合流した後、忍城(成田泰季・長親 兵数500)を攻撃する。(城主の成田氏長は小田原城に在陣)

「凡そ城中侍六十九人、足軽四百二十人、百姓町人寺法師雑兵以下所々持口人数都合二千六百二十七人也、寄手総人数二万三千百余騎」【忍城戦記(1797年成立)】

6月5日、小田原城在陣中の忍城主 成田氏長が内々に徳川家康へ、降伏と取り成しを伝える。

6月7日~8日、織田信雄家臣の岡田利世が小田原城へ入り北条氏直と面談する。【小幡文書】

6月7日、家康が抵抗を続ける韮山城の北条氏規へ開城を勧める。

「以前もそちらのことを意見したところ、承諾がありませんでした。この上は私の差図に任せられ、とにかくまず下城し、氏政父子のことを嘆願するのが第一です。」【北条家文書】

6月7日、秀吉が肥後の加藤清正へ小田原攻めの状況を伝える。

「小田原のこと、ますます丈夫に仕寄せを命じました。よって城中は耐え難き日が続き、逃亡する者があり、成敗を加えたり追い返しています。

…関八州のこと、城々は悉く開城させ、そのうち岩付・鉢形・八王寺・忍・津久井、いずれも助命して欲しいと北条氏邦から詫言がありましたが聞き入れませんでした。右のうちで岩付は北条氏房の城です。関八州においては要害堅固と聞いたので、その所よりまず攻めるよう命じました。

…奥州両国の面々は残らず参陣し、そのうち伊達も参上し、あの手前のこと、押領した土地を返上するよう堅く命じ、受け入れました。変わったことはなく対面しました。」【豊臣秀吉文書集】

6月12日、秀吉が石田三成に指示を出す。

「忍城のこと、成敗を加えるべく堅く命じたが、命乞いがあり助けてほしいと色々嘆願があるので、水攻めを命じた。城内の者は一万ほどいるだろうか、近隣の郷は荒廃するので助けること。城内の小田原に籠もる者どもの老人・女子供は端城へ移すように。」【石田家文書】

6月13日、別働隊の石田三成が忍城へ着陣、攻撃を担当する。前田利家・上杉景勝・浅野長吉・真田昌幸は鉢形城攻撃へ向かう。

石田三成が浅野長吉・木村重茲へ忍城攻撃の指示を求める。

「先手の者を引取ることを仰せられたのでそのように申し付けました。然るところ諸将は水攻めの用意をしていて押し寄せることも無く、指示にまかせて動いています。城内の御手立て、半分の人数を城外に出すのは時間がかかるでしょうか。ただし人数を出したとしても、降伏の方向にはかまわず、まず攻撃をかけるべきでしょうか。報せをお待ちしています。」【浅野家文書】

この後、6月12日の秀吉の指示が三成のもとへ届く。

三成は秀吉の指示により水攻めを開始するが、北条軍に堤防を破壊され失敗、対峙が続く。(小田原では5月中旬から6月5日まで連日雨が記録されていたが、それ以降はほとんど降らなくなる。【家忠日記】※松平家忠は小田原在陣中)

6月14日、北国勢・浅野隊が鉢形城を攻撃、城主北条氏邦は降伏する。(氏邦は助命され、その後前田家の家臣となる)

浅野長吉・真田昌幸は忍城へ向かい、6月下旬、忍城攻撃に加わる。

6月16日、小田原城内では家老の松田憲秀とその長男 笠原政晴(政尭)が、堀秀治の調略により秀吉に内通する。(※武田勝頼の文書では政晴は次男とされている) しかし憲秀の次男 直秀が氏直に知らせたことで発覚。松田憲秀は監禁され、笠原政晴(政尭)は処刑される。

6月20日、秀吉が浅野長吉に「堤の普請おおかたできれば、使者を遣わせて(絵図を)手前に見せるように」と伝える。

6月22日夜、雨の中、小田原城の曲輪(篠曲輪)を井伊直政が攻撃して制圧する。【家忠日記】

6月22日、小田原城内で北条氏政の母 瑞渓院殿と氏政の後妻 鳳翔院殿が自害する。

八王子城の戦い

6月23日、前田利家・上杉景勝が八王子城(北条氏照配下)を攻撃、当日中に落城させる。八王子城では北条方の抵抗が激しく領民1000名も戦闘に参加し、全滅する。

その後前田利家・上杉景勝は八王子城に在陣する。

6月24日、小田原城へ黒田官兵衛・滝川雄利が降伏勧告の使者として入る。北条氏邦も小田原城へ入り氏直を説得する。【天正日記】

6月24日、韮山城(3月29日に攻撃開始)が開城。3ヶ月の籠城戦の末、各地の落城を聞いた北条氏規が投降する。

6月25日までに本多忠勝ら徳川隊が津久井城を占領する。

6月28日、秀吉が肥後の加藤清正へ状況を伝える。

「武蔵国 鉢形城は北条氏邦の城です。ここを押し詰め、すぐに成敗しようと思ったところ、命を助けて欲しいとの詫言があったので、去る十四日に城を請取りました。北条氏邦は剃髪しました。

同国八王子城は要害堅固につき、歴戦の敵が多数たて籠もっていたので、上杉景勝・前田利家・前田利長・木村重茲・山崎片家に命じ、去る二十三日すぐに攻め崩し、悉く討ち果たし、大将十人、その他二千余りを討ち取り、討ち捨てや追い討ちは数がわかりません。妻子・足弱までも悉く成敗を加えました。

…韮山のことは北条氏規が嘆願を申し、あの者は以前に上洛し、対面している故、不憫に思い命は助けました。剃髪して高野山に住まわせます。」【豊臣秀吉文書集】

石垣山城が完成

6月26日、秀吉は大坂から職人を呼び寄せ、小田原城の西にある笠懸山に総石垣造りと天守の石垣山城を完成させる。(4月に工事を開始、わずか80日で完成したと言われる。当時の関東には石垣と天守を備えた城はなかった)

秀吉は茶々 (淀君) や千利休を石垣山城へ呼び、連日茶会を催す。天皇の勅使を迎えたり、能役者や猿楽師も呼び寄せる。また秀吉と茶々は箱根の温泉で娯楽に興じる。

7月4日、秀吉が忍城の堤の普請を確認するため訪れることを浅野長吉へ伝える。【浅野家文書】

小田原城開城

7月5日、北条氏直が小田原城を出て降伏を申し出る。

氏直は自身の切腹と将兵の助命を、黒田官兵衛・滝川雄利を通して嘆願する。【浅野家文書】

秀吉は氏政、氏照、宿老の大道寺政繁、松田憲秀に切腹を命じる。

7月6日、小田原城受け取りのため、片桐且元・脇坂安治と徳川家から榊原康政が入城する。

7月6日、秀吉が上杉景勝へ、「そちらの軍勢をこの方へ入れず、忍へ早々に向かい堤を丈夫にすること、十四、五日頃には堤の様子を見物する」と伝える。(その後北国勢の移動は中止される)

7月7日、家康が小田原城へ入り、本城を請け取る。家康は氏政の助命を秀吉に嘆願する。

また北条の諸将が出城する。

7月8日、9日、地下人が城から出る。

7月10日、氏政が水之尾口の新城を退去、家康の陣所へ入る。氏直も家康の陣所へ移る。

7月11日夕刻、城下にある医師 田村安栖軒長伝の屋敷において、北条氏政(52歳)、弟の北条氏照(50歳)が切腹する。

「氏政は美濃守殿(弟の氏規)が介錯、氏照は伊勢大和守殿が介錯。太閤より検使は片桐主膳貞隆殿、権現様より井伊兵部直政殿が命じられた。氏政五十二、氏照五十ばかり。」【石川忠総留書 小田原落居之覚】

7月12日、北条氏直は高野山への追放処分が決定。

7月13日、秀吉が小田原城に入城する。

7月14日、小田原城開城後も抵抗を続けていた忍城が開城、降伏する。

7月16日、氏政・氏照の首が京都へ送られ、聚楽第の橋に晒される。【兼見卿記】

7月21日、氏直一行が高野山へ向け出発。【家忠日記】

御一家衆の氏房 (氏政の四男) ・直重 (氏政の五男) ・氏光 (氏政の弟) ・直定 (氏直の弟) 、氏規 (氏康の四男) ・氏忠 ( 氏康の六男 ) 、宿老の松田直秀 (憲秀の次男) 、大道寺直繁 (政繁の長男) ら家臣と親族30名も追放処分となり同行する。

氏直の正室 督姫 (家康の次女) は処分を受けず小田原に残る。

8月12日、氏直一行が高野山へ入る。(翌年2月7日、家康らの赦免嘆願で秀吉から赦免される)

<戦後処理>

7月13日、秀吉が小田原城で家康の関東転封を公表する。【朝野旧聞裒藁(1842年)】

(【家忠日記】の6月20日条に「国替わり近日の由」とあり、小田原攻めの最中に進められていた)

7月16日、秀吉が小田原城を出発。【家忠日記】

7月19日、江戸城へ入り、7月20日に出発。

7月26日、宇都宮へ到着。北関東・奥羽諸大名を出頭させる。

関東仕置

徳川家康を旧北条領へ転封。

大久保忠世:相模国小田原城

榊原康政:上野国館林城

本多忠勝:上総国万喜城(その後大多喜城)

井伊直政:上野国箕輪城(その後高崎城)

酒井家次:下総国臼井城

鳥居元忠:下総国矢作城

松平家忠:武蔵国忍城(その後下総国小見川)

家康の与力である信濃の国衆(木曽義昌、保科正直、諏訪頼忠)も関東へ転封。下野国のうち足利長尾・皆川領が徳川領となる。

(天正13年に石川数正の出奔とともに秀吉配下となった小笠原秀政は、秀吉の怒りを買い改易処分となったが、再び家康に仕え下総古河を与えられる)

佐竹義宣は所領を安堵。佐竹義宣は朱印状を得て江戸氏の水戸城、大掾氏の府中城を落城させる。翌年に鹿島郡を平定し、常陸国の大半を支配下に治める。※常陸国の結城領の下舘・下妻・土浦、由良領となった牛久、宇都宮領の笠間を除く。

蘆名義広(蘆名当主。佐竹義重の次男で義宣の弟)(前年に伊達政宗により会津を追われ常陸へ入っていた)は佐竹氏与力として常陸龍ヶ崎、次いで江戸崎を与えられる。

宇都宮国綱、真田昌幸は所領を安堵。

小山秀綱は北条傘下のため小山領を没収、改易。弟の結城晴朝を頼る。

結城晴朝は小山領・壬生領・日光領、また旧小田氏の土浦を加増。家康の次男で秀吉の養子となっていた秀康は養嗣子として結城家に入り、結城秀康と名乗り家督を継ぐ。

那須資晴は参陣しなかったため改易。(その後陳謝を認め息子 資景に5千石を与え、資晴にも5千石が与えられる)

小田氏治は小田原攻めに加勢せず、佐竹の小田城攻撃を行なっていたため改易。(翌年に会津にいる秀吉のもとへ赴き謝罪、結城家の客分とされる)

多賀谷重経は結城氏の家臣として安堵。(しかし多賀谷重経は結城秀康には従わず佐竹傘下に入り、佐竹義重の四男 宣家を養子として家督を譲る)

皆川広照は家康の家臣として安堵(居城を皆川城から栃木城へ移す)

佐野領(北条氏忠が佐野家を継いでいた)は佐野家を追放されていた佐野房綱 (天徳寺宝衍) を復帰させる。

由良国繁・長尾顕長の兄弟(北条に敗北し小田原城に囚われていた)は金山城を家康に与えたため、また国繁の子 貞繁は前田利家へ参陣したことで堪忍分として常陸牛久城を与え安堵。

里見義康は惣無事令に違反したため上総を没収、安房一国へ減封。

織田信雄は伊勢・尾張から旧徳川領(三河・遠江・駿河・甲斐・信濃)への加増転封を拒否したため、改易となり下野烏山へ流罪。(翌年2月に赦免され、信雄は伊予へ移り出家して常真と名乗る)

旧徳川領の三河・遠江・駿河には中村一氏(駿河 府中城)、山内一豊(遠江 掛川城)、堀尾吉晴(遠江 浜松城)、池田輝政(三河 吉田城)、田中吉政(三河 岡崎城)が入る。

旧徳川領の信濃 筑摩郡と安曇郡は石川数正が加増転封として入る。(石川数正は松本へ入り、城郭や城下町の整備を行う)

旧織田信雄領の尾張には豊臣秀次(尾張 清須城)が入る。

8月4日、秀吉は伊達政宗の案内役で宇都宮から会津へ出発。

8月9日、会津黒川の興徳寺に入り、残りの奥州大名の仕置を実施する。

奥羽仕置

最上義光、戸沢盛安、安東実季(奥羽仕置後に秋田実季と名乗る)、岩城常隆、相馬義胤は所領を安堵。

秀吉は南部氏一族である津軽為信の所領を認め、津軽三郡(平賀郡、鼻和郡、田舎郡)と合浦一円を安堵。

南部信直には代替として志和郡・和賀郡・稗貫郡・岩手郡・閉伊郡を加増。(南部信直の石高は旧領土と同じとなる)

伊達政宗は惣無事令違反や小田原遅参により会津郡、岩瀬郡、安積郡を没収、減封。

大崎義隆、葛西晴信、白河義親、石川昭光、田村宗顕、那須資晴、黒川晴氏、和賀忠親、稗貫広忠は小田原へ参陣せず、または遅れにより改易。

大崎・葛西領には木村吉清が入る。

蒲生氏郷は伊勢松坂から転封となり会津へ入る。

8月10日、秀吉は石田三成へ奥羽地方の統治について7ヵ条の法令を出す。人身売買の禁止、永楽銭と鐚銭(びたせん)の交換比率、奥羽地方の刀狩りを指示する。

8月12日、秀吉が浅野長吉へ、会津と白川は秀次と宇喜多秀家に申し付けたこと、奥州の仕置は国人や百姓に納得いくよう申し聞かすこと、聞かない者がいればなで斬りにするよう伝える。【浅野家文書】

8月12日、秀吉が会津を出発、8月14日に宇都宮から帰国へ向かう。

8月16日、秀吉が浅野長吉へ、奥羽地方の検地と刀狩りを実施すること、白河城などに兵糧を貯蔵する蔵を建設することを伝える。

その後、豊臣秀次、蒲生氏郷、浅野長吉、上杉景勝、大谷吉継、前田利家、宇喜多秀家ら奥州仕置軍が北へ巡察行軍、諸城を抑えて10月頃まで各地で検地を実施する。

9月1日、秀吉が京に帰還。

(陸奥国・出羽国の諸大名が豊臣政権下に入ったことで秀吉の天下統一となる。

しかし南部家の氏族である九戸氏が後継者争いから南部宗家に攻撃を開始、また奥州仕置の不満から各地で反乱が起きたため、全国平定の戦いは続く)

※参考文献:

『小田原合戦と北条氏 (敗者の日本史)』黒田基樹(著) 吉川弘文館

『戦国北条氏五代 (中世武士選書)』黒田基樹(著) 戎光祥出版

『実録 戦国北条記 戦史ドキュメント』 伊東潤 (著) エイチアンドアイ 他

国内情勢

天正18年(1590年)1月14日、家康の継室 朝日姫(秀吉の異父妹)が聚楽第で死去(48歳)。

1月21日、家康の三男 長丸(秀忠)が秀吉の命令により上洛する。(小田原攻めに備えて秀吉は諸大名に妻子の人質提出を命じていた)

秀吉の取り成しにより、秀吉の養女で織田信雄の娘 小姫(春昌院 6歳)と秀忠(12歳)が婚約する。

(秀吉は朝日姫の死去により途絶えた徳川家との婚姻関係を継続させるが、小姫は翌天正19年7月に病死する)

1月29日、常陸土浦城を拠点に佐竹と交戦を続けている小田氏治が、佐竹の小田城を攻撃する。しかし氏政は援軍を出せる状況ではなく、小田氏治は敗退する。

3月1日、秀吉が小田原征伐を開始。聚楽第を出陣する。

5月7日、イエズス会日本副管区長ガスパル・コエリョが肥後国加津佐で死去(60歳)。

天正18年6月20日(西暦では7月21日)、天正遣欧使節団(天正10年 (1582年) 1月28日に出国)が帰国、長崎に到着する。

イエズス会の司祭ヴァリニャーノもインド副王の使節として訪日する。(ヴァリニャーノは翌1591年閏1月に秀吉と面会する)

大村喜前、有馬晴信らは自領から家臣を連れ、長崎を訪れ祝福する。

【フロイス日本史】

「巡察師と貴公子たちが到着したことへの人々の喜びようは絶大で、同じ船やジャンクで渡来したポルトガル人たちまでが仰天していた。大勢の貴人たちが15、20、30里の遠方から巡察師を訪ねて来て、司祭はそのために幾日もの間、それらの来客の不断の接待に時を過ごした。(中略)

年齢を重ね年月を経てそれぞれの容貌や表情も著しく変わり、8年半も互いに相見えることもなく過ごしたので、凝視して互いに識別し合おうとした時には驚いており、また見分けがつかないと言っていたからである。(中略)

さらにひどいのは、(千々石)ドン・ミゲルの母親が我が子を見分けられず、(原)ドン・マルチノの父母も同じく見覚えていなかったことである。(中略)

一行が赴いたいたる所で、彼らを見、また荘厳なローマの宮廷や諸王侯のことやヨーロッパの種々のことで、談話を聞こうとして集まって来る貴人やキリシタンたちの数は非常に多かった。」

小田原では使節団の帰国を聞いた黒田官兵衛が秀吉に伝えるが、伴天連の対応はしないと叱咤される。

「まだ性懲りもなく伴天連どものことを話すのか。汝がキリシタンであるために、与えるつもりでいたもの(九州征伐後の3か国知行)のうち、多くを取り上げたことを汝は心得ぬか。」

その後、黒田官兵衛は増田長盛に説得を依頼。増田長盛は使節団は追放令解除の嘆願ではなくただ関白への面会が目的だと説得し、1591年1月、秀吉が面会の許可を出す。【フロイス日本史】

天正18年(1590年)9月1日、秀吉が関東・奥羽仕置を終え、京へ帰還する。

奥羽各地で一揆が発生する

9月下旬、仙北一揆が発生。出羽各地を上杉景勝と大谷吉継が、北奥羽を前田利家が検地を行う。出羽の仙北地方で検地に対する不満から農民が反乱。10月、上杉軍が出陣し鎮圧する。

10月16日、葛西大崎一揆が発生。新領主 木村吉清による圧政が原因で旧葛西・大崎領地で旧臣や農民が反乱を起こす。

伊達政宗を疑っていた蒲生氏郷は11月24日付で秀吉と家康に"政宗別心"と伝える。しかし11月24日は政宗が佐沼城に籠る木村吉清を救出していたことを知り、11月26日に逆心はなかったと伝える。

その後も蒲生氏郷は警戒を続け、政宗から人質を取り、黒川へ帰城する。

(反乱は続き、翌天正19年7月に伊達政宗と蒲生氏郷が一揆を鎮圧する)

10月下旬、和賀・稗貫一揆が発生。葛西大崎一揆が起きると陸奥の和賀郡、稗貫郡でも改易に対する不満から旧臣や農民が反乱。一揆勢は統治に入っていた浅野長吉家臣が守る和賀氏の旧本拠 二子城、稗貫氏の旧本拠 花巻城を攻撃、奪還する。

(翌天正19年、再仕置軍が鎮圧する)

10月、藤島一揆が発生。出羽の庄内地方で上杉景勝と大谷吉継の検地に対する不満から農民が反乱。一揆勢が藤島城に籠城する。(翌天正19年9月、上杉軍が鎮圧する)

11月7日、聚楽第にて秀吉が朝鮮使節と面会する。

(先年秀吉は対馬の宗義智に朝鮮国王を上洛させるよう命じていたが、訪日したのは国王ではなく使節だった)

朝鮮使節は日本との隣好を望み、天下統一を祝賀する内容の国書を差し出す。(しかし使節団とわかった)秀吉は友好的な態度を取らず、明に攻め込むので先兵となり従うようにとの返事をする。【続善隣国宝記】

(この返書が朝鮮へ届いても日本の大陸侵攻に対する懐疑的な意見が多く、朝鮮政府は全羅左道に李舜臣を任命したが十分な防衛対策はできていなかった)

11月、石田三成が奥羽検地を終え京に帰還する。(【利休百回記】では11月12日の茶会に三成と佐竹義宣が参加)

12月16日、東北の一揆征伐に豊臣秀次・石田三成・増田長盛が出陣する。【天正年中日々記】

12月、安東氏傘下で蝦夷地代官の蠣崎慶広が上洛、秀吉に謁見する。蠣崎慶広は所領を安堵され安東氏からの独立を果たす。

<徳川家>

天正18年(1590年)1月14日、家康の継室 朝日姫(秀吉の異父妹)が聚楽第で死去(48歳)。

2月10日、家康が駿府城から富士賀島へ移動。秀吉の小田原征伐出陣に備えて茶屋の普請、舟橋の設置を行う。2月21日、家康が駿府城へ戻る。【家忠日記】

2月24日、家康が出陣、長久保へ向かう。尾張衆の先手が沼津に着陣する。2月25日、家康が沼津へ着陣する。【家忠日記】

3月19日、小田原へ進軍中の秀吉が駿府城へ入る。家康が駿府へ戻り出迎える。【家忠日記】

3月27日、秀吉が沼津へ着陣する。

4月3日、家康が小田原まで進軍する。【家忠日記】

4月4日、家康が小田原城東方の今井~山王原に着陣する。【家忠日記】

4月、小田原城攻撃中に秀吉が家康に伊豆国を与える。本多正信が伊豆の国衆へ田畑の仕付を命じる。【4月23日付 本多正信書状】

7月5日、小田原城が開城する。

7月13日、小田原城で家康の関東転封が公表される。【朝野旧聞裒藁】

※【乙骨太郎左衛門覚書】では天正18年12月に家康が上洛した際、秀吉が関八州を与えると伝える。

7月16日、家康が小田原を出発、江戸へ向かう。

7月18日、家康が江戸へ入る。【家忠日記】

(【朝野旧聞裒藁】、【徳川実紀】では8月1日に江戸城へ入る)

<当時の江戸城の様子>

「江戸は遠山景政の居城にて、いかにも粗末、町屋なども茅ぶきの家が百ほどもあるかないかの体で、城も形ばかりで城の様にもなっていない」【石川正西聞見集】

8月4日、家康が宇都宮へ移動、流罪処分となった織田信雄へ書状を送る。「宇都宮において様々取り成しを申し上げました。上様の機嫌はよいので、ご安心ください。」【古簡雑纂 十二】

家康は関東の領地整備として、関東八州庶務奉行(後の関東総奉行)を設置する。

本多正信、青山忠成、内藤清成の3名を任命、またその下に代官頭として伊奈忠次、大久保長安、彦坂元正、長谷川長綱を置く。

支配地域の街道整備や治水土木、検地、鉱山開発などが行われる。

伊奈忠次は利根川東遷事業を担当し、文禄3年 (1594年) から利根川の流れを東に移す工事を開始する。(東遷事業は60年後の承応3年 (1654年) に完成する)

<真田家>

天正18年(1590年)、真田昌幸、嫡男 信幸、次男 信繁は北国勢として小田原征伐に参戦。鉢形城攻略の後は浅野長吉の指揮下に入り、忍城攻撃を行う。

小田原征伐後、秀吉の関東仕置で真田領は安堵。沼田・吾妻郡は信幸、小県郡は昌幸が統治する。 昌幸・信幸は家康の与力を離れ、「小名」として秀吉の直属家臣となる。

※参考文献:黒田 基樹 (著)『「豊臣大名」真田一族』洋泉社

<伊達家>

天正18年(1590年)1月、昨年の摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼすと、周辺の諸大名は伊達家と和睦、残る相馬氏も1月に伊達家と和睦する。

これにより伊達政宗は奥州30余郡を版図とする。

天正18年1月22日、秀吉家臣の斯波義銀が伊達政宗へ、秀吉の関東出陣は3月1日であることを伝える。【伊達家文書】

※斯波義銀は尾張守護 斯波義統の嫡男。秀吉に仕え斯波宗家の当主として奥羽諸大名 (最上氏、大崎氏、高水寺斯波家は斯波氏の分家) の外交を担当していた。

天正18年2月、佐竹軍が白川へ進軍したことで政宗も3月の出陣を予定するが、中止する。

3月24日、政宗が前田利家へ書状を送り、秀吉のもとへ参陣することを伝える。

天正18年4月7日、政宗の母 保春院 (義姫) が政宗の弟 小次郎を溺愛し、伊達家家臣は分裂状態となる。(保春院が政宗に毒を盛って殺害を謀り、小次郎を擁立しようとしていたと言われる)

政宗は極秘に処分を行い、小次郎を殺害する。(身代わりに小次郎の守役 小原縫殿助を殺害し、小次郎は家康の取り成しで大悲願寺に預けられたとの説もあり)

伊達政宗の小田原参陣

天正18年4月11日、政宗は叔父の国分盛重へ、虫気 (腹痛) が治ったので4月15日に小田原へ出発すると伝える。

4月15日、政宗が小田原参陣のため黒川 (会津) を出発。しかし北条領が通過できないことがわかり、黒川へ戻る。

5月9日、再度黒川から出発。北上して越後に入り、信濃から甲斐を経由して小田原へ向かう。

5月28日、27日に甲州府中に到着、秀吉への取次役である浅野長吉に小田原に帰陣してもらいたいと伝える。【杉浦家文書】

6月5日、伊達政宗が小田原に入る。【6月6日付 政宗書状 伊達家文書】

6月7日、政宗は箱根の底倉へ移され、けん責役の浅野長吉に、惣無事令に反して蘆名氏を攻撃したことは父の仇討ちであると申し開きを行い、秀吉に面会する条件として会津の没収を受け入れる。

6月9日、秀吉に謁見する。再三の上洛命令に従わず、謀反の疑いをかけられた政宗は、水引で髪を一束に結び、異風の姿で秀吉の前に現れ、罪を許される。

諸大名が並ぶ陣所で対面を終え政宗が引き下がるところ、秀吉が政宗を近くへ呼び寄せ、杖を使って小田原城の様子を説明する。

6月10日、秀吉から茶の湯へ案内され、茶器・刀剣の披露など接待を受ける。

6月14日、小田原を立ち、6月25日、黒川へ帰還する。

7月22日、小田原参陣を終えた岩城常隆が帰国へ向かうが、相模星の谷で死去する(24歳)。

岩城氏の後継者には佐竹義重の三男 貞隆が入り、岩城領は佐竹氏の支配下となる。

7月3日頃、政宗が黒川城を明け渡し、7月15日に米沢へ移る。

7月26日、秀吉が戦後処理のため宇都宮へ到着。

7月28日に政宗が宇都宮へ入る。政宗は浅野長吉より会津へ人質を出すこと、残す城の破却、改易する大崎・葛西領へ軍勢を送ることなどを命じられる。

8月9日、秀吉は会津黒川の興徳寺に入り、奥州大名の仕置を実施する。

伊達家は会津郡、岩瀬郡、安積郡を没収され減封処分となる。大崎・葛西領には木村吉清が入り、会津には蒲生氏郷が入ることとなる。

8月12日、秀吉が会津を出発、京に帰還する。

改易となった周辺大名の白川氏、田村氏、石川氏は後に伊達家臣となる。

10月16日、新領主 木村吉清による圧政が原因で旧葛西・大崎領地で旧臣や農民が反乱を起こす。(葛西大崎一揆)

政宗は一揆鎮圧のため、10月26日に米沢を出陣する。

政宗は大崎・葛西の旧臣を伊達家へ入れたことから一揆を扇動したと疑われ、蒲生氏郷は11月24日付で秀吉と家康へ書状を送り"政宗別心"と伝える。

11月24日、政宗は一揆勢を攻撃し、佐沼城に避難していた木村吉清・清久父子を救出する。

蒲生氏郷は政宗の木村吉清救出を知り、今度は11月26日付で秀吉へ"政宗逆心別儀なし"と伝え、12月中旬頃、京の秀吉へ届く。

翌天正19年1月9日、政宗が米沢へ帰還する。

<龍造寺家>

天正18年(1590年)1月、秀吉が龍造寺家へ朱印状「肥前国竜造寺藤八郎知行割之事」を発行する。

(この中で龍造寺政家・高房の知行高35,000石に対し、鍋島直茂・勝茂の知行高は53,500石となっており、その後正式に龍造寺高房を当主とし、国政を鍋島直茂が担当することが命じられる)

<島津家>

天正18年(1590年)8月21日、島津義久が琉球の国王 尚寧へ書状を送る。関東を平定した秀吉に使者を出して祝辞を述べること、献上儀礼を行うことを指示する。【下浮穴郡役所所蔵文書】

(琉球は秀吉に服属していないが、秀吉は度々琉球へ指示を出している)