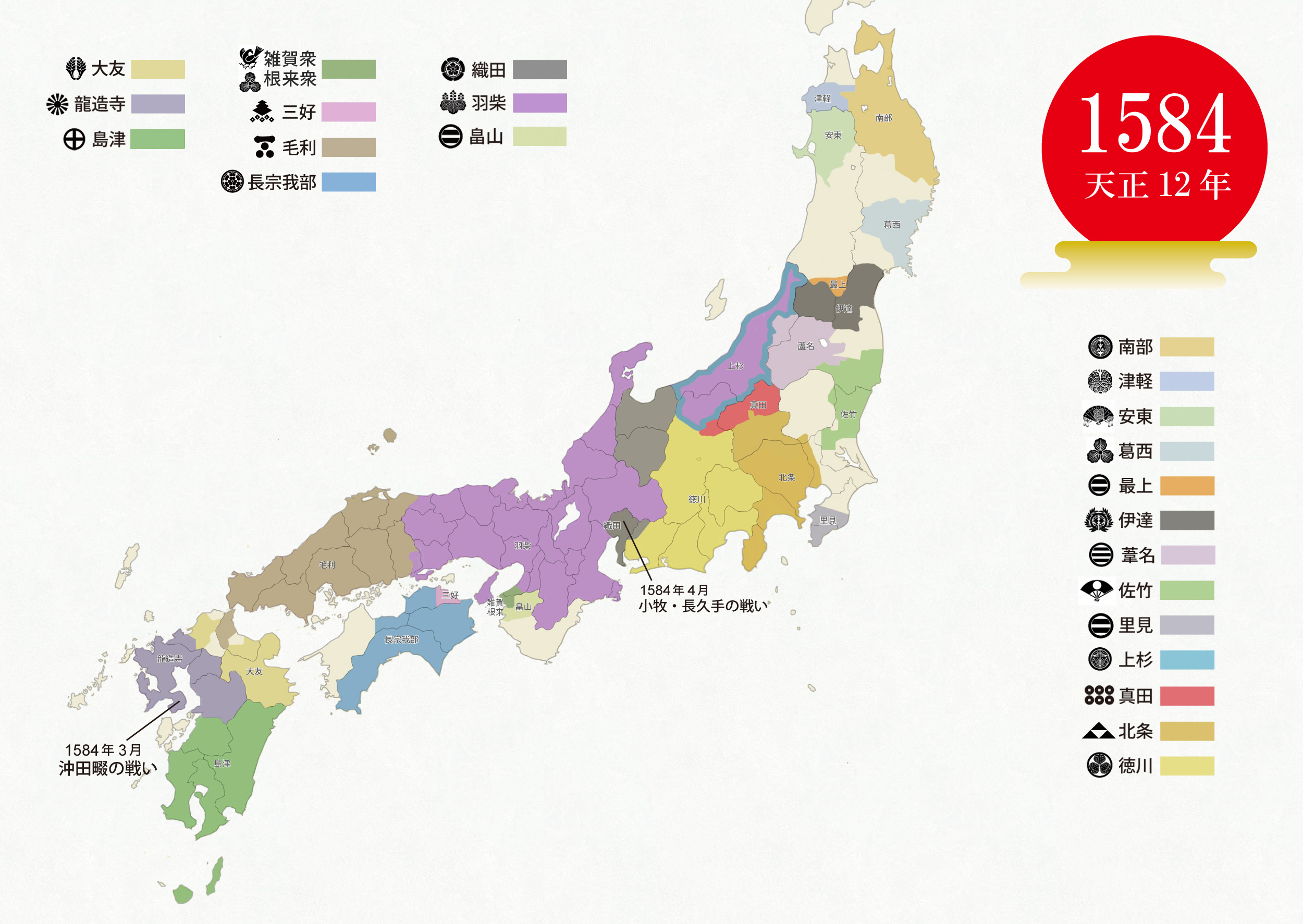

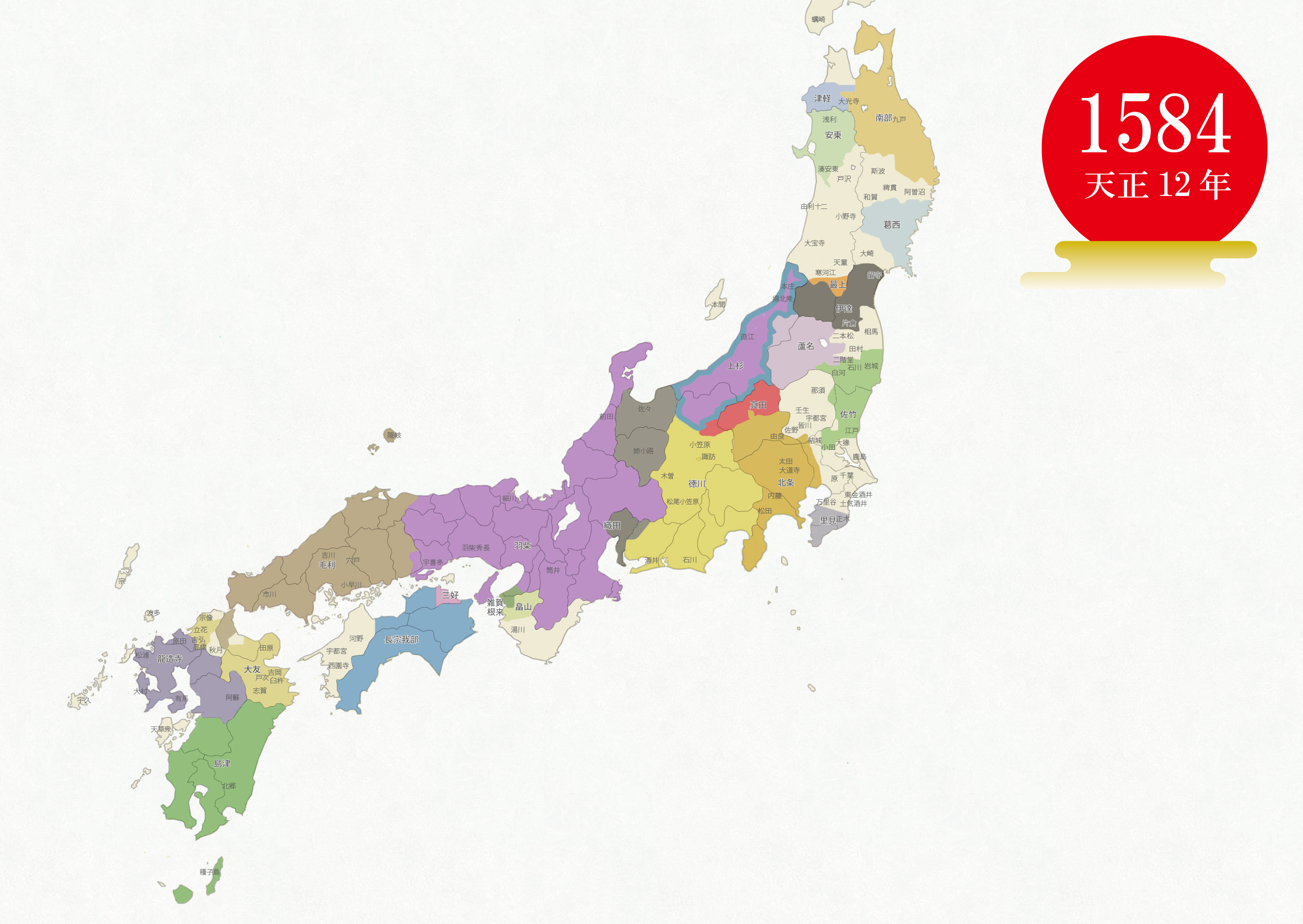

1584年 小牧・長久手の戦い

大名目次:

<豊臣家>

天正12年(1584年)

天正12年(1584年)1月3日、大坂城内の山里の茶屋で羽柴秀吉、千利休(宗易)、津田宗及が茶会を催す。【宗及他会記】

1月、羽柴秀吉が毛利と中国国分を進める。毛利輝元へ書状を送り、国境線を妥協しなければ諸城を攻撃する、備中高松合戦時の5カ国割譲に戻すと伝える。

1月、昨年秀吉に安土城を退去させられ長島へ移った織田信雄が、近江坂本の三井寺で秀吉と会見するが決裂する。

(秀吉は昨年の賤ヶ岳合戦後に旧信長家臣への知行宛行(俸禄として土地の支配を認める文書の発給)を秀吉自身が行い、また信雄を安土城から追い出して独立した政権運営を進めていた)

「(秀吉が信雄に)伊勢国のほかに尾張、伊賀両国を与え、彼には(これらの地を治めるべく)立ち去り、右の3か国で満足し、二度と天下に足を踏み入れぬこと、また、何か望むものがある時はかの地より書状を送れば与えるであろう。」【1584年フロイス書簡】

3月6日、織田信雄が家臣の三名 岡田重孝、浅井長時、津川義冬を長島城へ呼び出し、秀吉に通じたとして誅殺する。これにより秀吉と断交する。

「彼(織田信雄)の御殿の武士の中に羽柴殿に人質を出していた者が3名おり、彼らが叛旗に賛同しないことを恐れた信長の子は、日本の習慣に従って、彼らに立派な饗宴を設け、歓楽の極みに至った時、3名の首を斬らせた。」【1584年フロイス書簡】

長島城の織田信雄は徳川家康へ救援を求め、家康が浜松城から出陣する。

3月8日、家康が岡崎まで進軍する。【家忠日記】

信雄は伊勢へ侵攻してくる秀吉軍に備え、兵力を伊勢亀山に集中させる。

3月9日頃、秀吉は信雄を攻撃するため大坂城を出陣、伊勢へ向かう。

小牧・長久手の戦い

<軍の編成>

<羽柴軍>

羽柴秀吉(20,000)、羽柴秀次(三好信吉) 、中川秀政、高山右近、長谷川秀一、浅野長吉(長政)、池田恒興・元助・輝政(6,000)、森長可(3,000)、堀秀政(3,000)、関盛信、一柳直末

(南伊勢方面)羽柴秀長、筒井順慶、織田信包、蒲生氏郷

(岸和田方面)中村一氏、蜂須賀正勝、前野長康、生駒親正、黒田官兵衛

(伊勢湾岸方面)滝川一益、九鬼嘉隆

<織田・徳川軍>

徳川家康、酒井忠次(6,500)、織田信雄(3,000)、榊原康政(4,500)、本多忠勝、井伊直政、水野忠重・勝成、大須賀康高、松平家忠

天正12年(1584年)3月13日、大垣城の池田恒興が羽柴秀吉につき、手薄になっていた織田・徳川方の犬山城を攻撃、占領する。(犬山城主の中川定成(織田信雄家臣)は秀吉の侵攻に備えて伊勢 峯城へ移っていた)

3月13日、徳川軍(20,000)が清須城に到着。

信雄・家康陣営は国外にも協力を呼びかけ、長宗我部元親、佐々成政、雑賀・根来衆、北条氏政とも連携することを決める。

3月15日頃、秀吉軍が伊勢へ侵攻、滝川一益・蒲生氏郷・浅野長吉(長政)が信雄領の諸城を攻撃する。

【1584年フロイス書簡(要約)】「各地から軍隊が即座に集結したので伊勢国に着く頃にはすでに7万の兵を率いていた。彼(秀吉)は同国に入るとただちに敵の諸城を囲んで落とし、全土を押さえ、長島と称する一城のみとなった。

次の伊賀国においてはただちに降伏したので困難はなく、即座に尾張国へ向かったところ、犬山城がすぐさま降伏した。」

3月16日、家康が小牧山城を占拠する。周囲に砦を築く。

3月16日、東美濃の森長可(池田恒興の娘婿、森蘭丸/森乱の兄)が秀吉方につき、美濃金山城から兵3,000で出陣。羽黒八幡林に陣を構える。

3月17日、森長可の動きを察知した徳川軍(酒井忠次、榊原康政、松平家忠、奥平信昌)兵5,000が出陣、未明に八幡林で交戦となる。森長可は300名が討ち取られ敗走する。

<3月17日までの動き>

3月22日、家康は榊原康政に命じ、小牧山城を改修させる。堀や土塁、虎口を造り防御力を高める。

3月21日、家康と織田信雄が紀伊の根来衆へ、挙兵を要請する。

「この度羽柴の欲しいままの行いについて成敗を加えるため、西国・北国と談合して出陣します。同意されるなら、一日も早く、湯川氏を始めその方案内者を出し、早々に和泉・河内方面へ出陣するように相談をお願いします。」【譜牒余録】

和泉方面の戦い

3月、家康・信雄の激に応じた紀伊の根来衆と雑賀衆の兵15,000が、大坂を攻撃するため侵攻。

【フロイス日本史】「大坂にいた人々は、この有り様では市は全滅してしまうと思えたので、家財や衣服を搬出し、火の手が迫った家屋を放棄した。市内外の街路には盗賊が充満しており、物を携えて歩行する者はただちに襲われ略奪される外はなかった。」

岸和田城主の中村一氏が出撃して根来・雑賀衆を攻撃、勝利する。

秀吉は援軍として大坂城 留守居の黒田長政、蜂須賀家政を送り、また海上から小西行長が上陸して攻撃。根来・雑賀衆を退却させる。

しかしこの後も根来・雑賀衆の蜂起が続く。

3月26日、秀吉が美濃へ進軍する。【家忠日記】

3月28日頃、秀吉が楽田城に到着、本陣とする。周囲に砦を築く。

秀吉軍が小牧原へ兵を進軍させる。(4月1日、兵を引かせる)【家忠日記】

3月28日、家康が改修した小牧山城へ入る。翌3月29日、信雄が長島から小牧山城へ入る。

<3月29日までの動き>

4月4日、秀吉が軍議を開く。池田恒興が家康の背後を狙い、後方攪乱を謀る三河中入り作戦を提案する。秀吉が了承、三河へ向かう別働隊を組織する。

4月6日、羽柴秀次(8,000)、池田恒興・元助・輝政(6,000)、森長可(3,000)、堀秀政(3,000)が出陣する。

【1584年フロイス書簡】「羽柴は尾張国に隣接する三河国に軍隊の一部を侵入させることを望み、幾つかの(徳川の)城の守将たちに降伏するように勧めた。

彼ら(城の守将ら)が三河の国主(家康)に知らせたところ、国主(家康)は偽って降伏することを命じたが、これにより羽柴の軍隊がいっそう安心して彼の領国深く入った後、彼(家康)が兵を出して両方から羽柴軍を挟み撃ちにしてこれを破るためであった。

羽柴は多数の金銀を賄賂として彼らに贈り、彼らから城を明け渡す約束を得たのでこれを信じ、武将数人を14,000か15,000の兵と共に派遣した。」

この頃、小牧山城の家康は小牧山南東にある篠木の住民から秀吉軍出陣の知らせを受ける。家康・信雄は小牧山城に酒井忠次を残し、小幡城へ進軍することを決定する。

4月8日夜、先鋒隊の水野忠重、榊原康政、大須賀康高らが小幡城に到着。その後家康・信雄も到着する。

<4月9日夜明け>

4月9日夜明け、秀吉軍の池田恒興が信雄方の岩崎城(城主 丹羽氏重)を攻撃、占領する。丹羽氏重は討死する。

同4月9日夜明け、徳川軍は二手に分かれて出陣する。

<4月9日夜明け>

4月9日夜明け、家康本隊は東を大きく迂回し、色金山へ入る。

水野忠重、丹羽氏次、大須賀康高、榊原康政が出陣、白山林で休息中の羽柴秀次を攻撃、秀次隊は壊滅する。

秀吉軍先陣の堀秀政へ白山林の報せが届く。救援に戻った堀秀政は檜ヶ根付近で榊原康政隊と交戦、勝利となる。しかし堀秀政は徳川軍が追撃していたことを知り、北へ退却する。

岩崎城の池田恒興、森長可も徳川軍の急襲を知り、撤退を開始。

撤退中の長久手で池田・森隊の前に家康・信雄本隊が現れる。池田恒興(2,000)、池田元助・輝政(4,000)、森長可(3,000)が陣を構える。

徳川家康(3,300)、井伊直政(3,000)、織田信雄(3,000)、水野忠重ら(2,500)が狭い谷合いの鴉ケ廻間で対峙する。

<4月9日朝>

4月9日10時、開戦。

4月9日14時、この戦いで井伊直政隊の鉄砲攻撃を受け、森長可が戦死する。池田恒興、長男の池田元助も討ち捕られ、池田・森隊は壊滅する。(次男の池田輝政は戦場を離脱して逃れる)

4月9日12時、楽田城の秀吉へ白林山での敗戦の報せが届き、秀吉本隊が出陣する。

徳川軍は小幡城を経由して小牧山城へ帰還する。

4月10日、家康が和泉の本願寺顕如へ書状を送り、信雄の上洛後は本願寺の大坂復帰と加賀の安堵を伝える。

「この度信雄を御上洛遂げられれば、同意の上、大坂の事は先例のように進め置きます。殊に加賀の事は信長のときと同じようにします。」【東本願寺文書】

秀吉は長久手付近まで進軍するが間に合わず、軍を引き返して小牧山城を包囲する。

【1584年フロイス書簡】「三河の国主はこの勝利を得ると己れの城に退いたが、羽柴はただちに20,000の兵をもってこれを囲み、城の周囲に高い土壁と深い堀を作らせた。」

尾張・伊勢方面の戦い

天正12年(1584年)4月8日、羽柴秀長、筒井順慶らが南伊勢の松ヶ島城を占領。

4月、織田信包(信長の弟)、蒲生氏郷が南伊勢の戸木城(織田信雄家臣 木造氏)を攻撃。(戸木城は10月下旬の講和まで防戦する)

5月1日、秀吉本隊が楽田城を出陣、尾張方面へ進軍する。

5月3日、信雄が小牧山城から長島城へ戻る。

5月4日、秀吉軍が加賀野井城(城主 信雄家臣 加賀井重望)を攻撃、5月6日に占領する。

また信雄方の竹ヶ鼻城(城主 不破広綱)を水攻めにする。

【1584年フロイス書簡】「周囲に非常に高く幅のある塁壁を築いた。聞くところによればこの塁壁は長さ3里(約12km)に及び、一方から、人力によって自然の水路から引いた、流れの急な川を内に注がせた。

水は次第に周囲の土地を覆ってすでに城内にも流れ込み、籠城者はこれにたいそう恐れをなした。」

5月24日、竹ヶ鼻城主の不破広綱からの援軍要請を受け、家康が返書を送る。

「その城堅固に守られていて満足です。後詰は少しの油断もなく、関東の軍勢が向かいます。凶徒の敗北は程なくあるでしょう。この時ことごとくこれを討ち果たします。」【不破文書】

竹ヶ鼻城主の不破広綱は織田信雄へ降伏することを伝え、6月3日、織田信雄が返書を送る。

「そちらの城が水に浸かっていることについて、城を渡す旨、聞き届けました。仕方がないことと思います。このように早くに落とされるとは思いの外でした。この上は方法がないので、全て一人も残らず召し連れこちらへ来られますように。」

6月10日、竹ヶ鼻城が降伏、開城する。

秀吉本隊が撤退、岐阜を経由して大坂へ向かう。(秀吉の留守を突いた根来・雑賀衆が堺を攻撃していたため、対応にあたる必要があった)

6月12日、家康が小牧山城に酒井忠次を残し、清須城へ入る。

6月16日、秀吉方についた滝川一益と九鬼嘉隆が信雄方の蟹江城、下市場城、前田城を占領する。

6月18日、救援のため家康は清須城を出陣、長島に戻っていた信雄も出陣、織田・徳川勢の兵20,000で蟹江城、下市場城、前田城を包囲する。

6月19日に下市場城、23日に前田城、7月3日に蟹江城が降伏開城、織田・徳川勢が城を奪還する。

敗れた九鬼嘉隆は舟で退却、これを信雄が大舟で追撃を行う。また滝川一益もかろうじて脱出、伊勢へ退去する。

帰還中の秀吉は西方面から援軍に向かうが、間に合わず再び大坂へ向かう。

6月28日、秀吉が大坂城へ帰還する。

7月5日、家康が伊勢へ進軍、7月13日に清須城へ戻る。

7月9日、秀吉が近江坂本へ進軍、7月18日、岐阜城へ入る。7月29日、秀吉が大坂へ撤退する。

8月8日、家康が土佐 長宗我部元親の弟 親泰に返書を送り、長宗我部軍も畿内へ侵攻することを要請し、北条の援軍が出ることを伝える。

「讃岐方面の敵(十河存保)の城、いずれも攻め落とし、一城(十河城)になっているとのこと。比類なき働きです。その地を落とした上、淡路へ渡航するよう専念してください。こちらの様子は変わらず懇説できない状況です。また、当秋には関東の軍勢が出陣します。」【香宗我部家伝証文】

(十河城は6月11日に落城し、その報せは8月19日に家康・織田信雄へ届く。【織田信雄書状】)

8月16日、秀吉が再度美濃へ進軍、8月27日に楽田城へ入る。

家康は清須城から岩倉城へ移動、対峙が続く。

9月2日、秀吉と織田信雄が和睦交渉を開始するが9月7日に決裂。9月17日、秀吉が大坂へ撤退する。

北陸方面の戦い

越中の佐々成政が織田・徳川方につき、加賀の前田領へ侵攻。9月9日、末森城を攻撃する(末森城の戦い)。

前田利家は金沢城から援軍に向かい佐々成政を攻撃。9月11日、佐々成政は敗北し退却する。

飛騨国では佐々成政と協力関係にあった姉小路氏も織田・徳川方につく。

和睦成立

10月17日、家康が尾張から浜松へ撤退する。

10月下旬、秀吉が伊勢へ進軍。織田信雄の長島城・桑名城周辺に砦を築き、信雄へ圧力をかける。秀吉は築城した縄生城で越年し、年明けに長島城攻撃を予定する。

11月9日、家康も再び出陣、清須城へ入る。

11月11日、織田信雄が領土安堵を条件に単独で和睦を申し出て、秀吉が同意する。

大義名分がなくなった家康も講和に応じ、戦いが終結する。

この時、和睦の条件として家康は次男の於義伊(於義丸)(11歳 後の結城秀康)を大坂へ送り、秀吉の養子となる。

国内情勢

4月17日、蒲生賢秀が死去(51歳)。小牧長久手の戦いの後、家督を継いでいた三男の蒲生氏郷(29歳)が近江日野から伊勢松ヶ島へ転封(加増)される。

8月11日、大和国で筒井順慶が病死(36歳)。筒井順慶には子がいないため、甥の筒井定次(23歳)が養嗣子となり家督を継ぐ。

9月23日、秀吉は秀次(三好信吉)(16歳)に、小牧長久手の戦いにおいての訓戒状を送る。

日頃から秀吉の甥として態度がよくないこと、一人前と呼ばれるようになれば引き立ててやること。家来2人を討死させたのに責任を感じていない。恥の上塗りにならないよう今後は分別をよくすべき、と伝える。

11月17日、秀吉が坂本城へ帰還する。

11月21日、秀吉が上洛。従三位権大納言に叙任される。

12月、秀吉が関東惣無事(停戦命令)を命じ、北条へ圧力をかける。(前年にも家康を通して北条へ伝え、佐竹との停戦命令を伝えている)

天正12年、秀吉が比叡山延暦寺の再建を許可する。

<徳川家>

天正12年(1584年)、織田信雄を担いで羽柴秀吉と対立。小牧・長久手の戦いで秀吉軍に勝利する。

11月11日、信雄が領土安堵を条件に単独で秀吉と和睦。これにより家康も浜松城へ戻り、秀吉との講和を受諾する。

この時、和睦の条件として次男の於義伊(於義丸)(11歳 後の結城秀康)を秀吉の養子に入れ、於義伊は羽柴秀康と名乗る。これにより徳川家の後継ぎは三男秀忠となる。

11月23日頃、佐々成政が家康に再起を促すため直談判に出発。厳寒期に越中から浜松まで移動する(さらさら越え)。

12月25日に浜松へ到着、家康を説得するが失敗に終わる。

<北条家>

天正12年(1584年)5~8月、沼尻の合戦。

佐竹義重、宇都宮国綱の調略により、前年の天正11年11月27日、由良・長尾・佐野氏が北条方の上野 小泉城を攻撃したため、北条軍は3月、下野 足利領や佐野領へ侵攻する。

(由良・長尾家は昨年の城主不在時に留守衆が北条家に反発して籠城し、佐竹と連携していた)

その後、北条軍は佐竹義重・宇都宮連合軍(宇都宮国綱・皆川広照・佐野宗綱・結城晴朝)と佐野領・小山領・桐生領で交戦を続ける。

北条からは氏直・氏照が出陣、5月、沼尻にて両軍が約3か月間対峙する。

(佐竹・宇都宮連合軍は8,000挺もの鉄砲を備えていたと言われる)

北条軍は宇都宮軍の退却口である岩舟山を占拠する。

7月22日、大きな決戦には至らず、両軍の和睦が成立し、撤退する。

12月21日、由良・長尾家の金山城・館林城攻撃のため、氏照が出陣する。

氏直は小田原に軟禁している由良国繁・長尾顕長と相談し、金山城・館林城は降伏、開城する。

<上杉家>

天正12年(1584年)、上杉家は秀吉方についたため、北信濃では家康方の小笠原貞慶から攻撃を受ける。

5月以降、上杉景勝が新発田重家討伐を行う。

6月頃、景勝が秀吉の人質要求に応じ、家臣 上条宜順(上条城主)の孫を人質として送る。

8月、景勝が八幡の合戦で新発田軍に勝利する。

天正12年、上杉家臣の内政・外交の取次ぎ役 狩野秀治が死去。以降、内政・外交は直江兼続が一人で担当する。

<伊達家>

天正12年(1584年)、田村清顕が相馬義胤のもとへ訪問、旧伊達領であった金山城・丸森城の返還を求める。

相馬義胤はこれに応じ、金山城・丸森城を伊達家へ返還して和睦が成立する。(天正14年(1586年)に再び相馬氏と対立する)

天正12年8月、田村氏を離反して蘆名氏へ接近している小浜城主 大内定綱と田村氏が交戦となり、田村氏が勝利する。伊達家は輝宗・政宗の連名で田村氏へ祝いの言葉を伝える。

天正12年10月6日、会津では当主 蘆名盛隆(二階堂盛義の長男)が、黒川城(会津若松城)で家臣 大庭三左衛門に暗殺される(24歳)。

後継者として嫡男 亀王丸(1歳)がいたが、蘆名盛隆の妻 彦姫(伊達輝宗の妹)と兄の輝宗は輝宗の子 小次郎を次期当主に擁立しようとする。

一方、蘆名氏と同盟関係にある佐竹義重は亀王丸を支持し、伊達家の介入を阻止して対立する。

(蘆名氏は当主の早世が続いて混乱し、弱体化していく)

天正12年、伊達政宗が蘆名領へ侵攻、檜原湖の北側にある穴沢氏の戸山城・岩山城を攻略する。

天正12年10月、当主 輝宗が隠居、伊達政宗が家督を継ぎ、伊達家第17代当主となる(18歳)。

<最上家>

天正12年(1584年)、最上義光が谷地城主 白鳥長久に婚姻関係を持ち掛けるが失敗。6月、病と偽って白鳥長久を山形城におびき寄せて誅殺し、谷地城を占拠する。

続いて寒河江城(城主 寒河江高基)を攻撃、寒河江高基を自害させ寒河江氏を滅ぼす。

最上八楯(国人領主による連合)の有力者 延沢満延を内応させ、天童城を攻略する。(天童頼澄は母方の実家である国分氏を頼り逃亡、伊達家臣となる)

※天童城の落城時期は諸説あり不明。

最上八楯の盟主 天童氏を追放したことで残りの国衆は最上方につき、最上義光は最上郡全域を支配下に置く。(北部の小国城・鮭延城は天正8年(1580年)から天正9年(1581年)にかけて攻略)

<真田家>

天正12年(1584年)1月、真田昌幸が小県郡の丸子城(城主 丸子三左衛門)を攻撃、占領する。

7月、真田配下となった室賀正武は密かに家康の命令を受け、真田昌幸の暗殺を企て上田城を訪れる。真田昌幸は計画を察知し、室賀正武を斬殺する。【加沢記】

7月、小諸城の祢津昌綱が真田に降る。これにより小県郡の大半を支配下に置く。

<毛利家>

天正12年(1584年)、備中高松城の戦い以降、2年間続いた秀吉との中国国分により毛利領が決定。

当初秀吉は備中の高梁川東を羽柴領、高梁川西を毛利領と提案するが、毛利の主張に秀吉が譲歩する。

備中 松山城、伯耆 八橋城を毛利領、備中 高松城を秀吉領とすることで決着する。

※参考文献:『毛利輝元:西国の儀任せ置かるの由候』光成 準治(著) ミネルヴァ書房

1月、毛利派である伊予の河野氏が長宗我部方と争ったことから、長宗我部との同盟は解消となる。

<宇喜多家>

天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いで宇喜多秀家は大坂の守備につく。

天正12年、秀吉と毛利との中国国分により宇喜多領が決定。備前・美作・播磨の佐用郡、赤穂郡、また備中高松が宇喜多領となる。※赤穂郡は1586年のみ生駒親正が入る。

参考文献:『宇喜多直家・秀家―西国進発の魁とならん』渡邊 大門(著) ミネルヴァ書房

<長宗我部家>

天正12年(1584年)1月、長宗我部家は毛利方の伊予 河野氏らと対立。毛利輝元は河野・西園寺氏へ援軍を出し、これにより毛利家との同盟は解消となる。

徳川家康から反秀吉勢として雑賀衆とともに参戦するよう要請を受ける。

6月11日、攻撃が続いていた阿波三好家の十河城(城主 十河存保)を落城させる(第二次十河城の戦い)。十河存保と十河存之は大坂へ逃れ、秀吉に仕える。

その後、秀吉と織田信雄の間で停戦となる。

12月、伊予の湯築城(城主 河野通直)を攻撃。西園寺氏ら南伊予の国衆を攻撃する。

織田信孝・家康が秀吉と講和したことで元親は同盟国を失い、秀吉との交渉を始める。

<大友家>

天正12年(1584年)、沖田畷の戦い後、大友軍の田原親家・立花道雪・高橋紹運が弱体化した龍造寺領の筑前へ侵攻。

犬尾城、高牟礼城、猫尾城を落城させる。柳川城は攻略できず撤退。蒲池氏の山下城、谷川城、田尻鑑種の鷹尾城などを降伏させる。

立花道雪不在の立花山城を秋月種実が8,000の兵で攻撃するが、立花宗茂が1,000の兵で防戦する。

立花道雪・高橋紹運は島津家へ共同で龍造寺を攻撃する提案をするが、島津家からは龍造寺と和平になったこと、大友軍が筑後に駐留する場合は敵対行為とみなすと伝えられる。

<龍造寺家>

天正12年(1584年)、昨年より離反した有馬晴信と島津軍の攻撃を受ける龍造寺隆信が反撃を行う。

2月、龍造寺軍が肥後へ侵攻、再び島津方へ寝返った合志城の合志親為を攻撃、降伏させる。

沖田畷の戦い(島原合戦)

天正12年(1584年)3月中旬、島津義久・義弘・歳久が出陣。

島津家久は豊久・川上久隅・新納忠元・鎌田政近・山田有信・赤星統家 (兵数4,000) を率い、先に島原半島へ南から進軍。

有馬晴信 (兵数1,000) が押さえる安徳城へ入る。

(島津義久本隊は大友方の阿蘇氏を警戒しており、大軍を送れなかった)

3月18日、龍造寺隆信・後藤家信・多久信鎮・江上家種・鍋島直茂 (兵数25,000) が須古城から出陣。

龍王崎から海路で進軍、3月20日に島原半島北端の神代へ着陣する。

3月22日、有馬・島津連合軍 (兵数5,000) が安徳城から進軍、北5km先にある森岳城 (島原城) に着陣する。

島津家久は森岳城周辺を偵察、北に広がる湿地や細い畦道がある沖田畷に大木戸(関所)を築き、森岳城周囲は柵を設置して防備することを決める。

龍造寺軍は島原城へ兵糧を海上から送ろうとするが、島津・有馬軍に封鎖されて失敗する。

龍造寺隆信も南へ進軍、森岳城北側に軍を3隊に分けて布陣する。

3月24日午前、龍造寺軍と有馬・島津軍が交戦。

龍造寺軍は大軍と1000挺の鉄砲攻撃で優勢となるが、島津軍は地の利を生かして応戦する。島津・有馬軍は海上から大砲2門による砲撃で龍造寺軍に損害を与える。

戦闘の中、島津軍の一隊が龍造寺隆信の駕籠を発見。本陣へ突撃を行い、島津軍の川上忠堅が龍造寺隆信を討ち取る。

島津・有馬軍の勝利となり、島津軍は三会城まで追撃を行い、2,000の兵を討ち取る。

【フロイス日本史】の沖田畷の戦い(1)を開く

【フロイス日本史】の沖田畷の戦い(2)を開く

天正12年、沖田畷の戦い敗戦後、大友軍が侵攻、龍造寺方の猫尾城、高牟礼城、山下城を占領される。

<有馬家>

天正12年(1584年)3月24日、沖田畷の戦いで龍造寺隆信を討ち取り勝利する。

天正12年、沖田畷の戦いでイエズス会から大砲が提供されたため、有馬晴信が浦上の地をイエズス会へ寄進する。

<島津家>

天正12年(1584年)1月、島津義久は再び有馬領の支援を決定。陣触れを発令し、義久が出陣することを伝える。

2月、龍造寺軍が肥後へ侵攻、再び島津方へ寝返った合志城の合志親為を攻撃、降伏させる。

沖田畷の戦い(島原合戦)

天正12年(1584年)3月中旬、島津義久・義弘・歳久が出陣。

島津家久は豊久・川上久隅・新納忠元・鎌田政近・山田有信・赤星統家 (兵数4,000) を率い、先に島原半島へ南から進軍。

有馬晴信 (兵数1,000) が押さえる安徳城へ入る。

(島津義久本隊は大友方の阿蘇氏を警戒しており、大軍を送れなかった)

3月18日、龍造寺隆信・後藤家信・多久信鎮・江上家種・鍋島直茂 (兵数25,000) が須古城から出陣。

龍王崎から海路で進軍、3月20日に島原半島北端の神代へ着陣する。

3月22日、有馬・島津連合軍 (兵数5,000) が安徳城から進軍、北5km先にある森岳城 (島原城) に着陣する。

島津家久は森岳城周辺を偵察、北に広がる湿地や細い畦道がある沖田畷に大木戸(関所)を築き、森岳城周囲は柵を設置して防備することを決める。

龍造寺軍は島原城へ兵糧を海上から送ろうとするが、島津・有馬軍に封鎖されて失敗する。

龍造寺隆信も南へ進軍、森岳城北側に軍を3隊に分けて布陣する。

3月24日午前、龍造寺軍と有馬・島津軍が交戦。

龍造寺軍は大軍と1000挺の鉄砲攻撃で優勢となるが、島津軍は地の利を生かして応戦する。島津・有馬軍は海上から大砲2門による砲撃で龍造寺軍に損害を与える。

戦闘の中、島津軍の一隊が龍造寺隆信の駕籠を発見。本陣へ突撃を行い、島津軍の川上忠堅が龍造寺隆信を討ち取る。

島津・有馬軍の勝利となり、島津軍は三会城まで追撃を行い、2,000の兵を討ち取る。

【フロイス日本史】の沖田畷の戦い(1)を開く

【フロイス日本史】の沖田畷の戦い(2)を開く

4月、伊集院忠棟・上井覚兼が島原半島へ侵攻、まだ龍造寺軍が残る神代、井福を攻撃する。

再び秋月種実から龍造寺との和平を提案される。龍造寺隆信は秋月種実を通して降伏を伝える。

5月、島原半島は有馬晴信に任せ、島津軍は撤退する。

9月、肥後出陣が決定。島津義弘・伊集院忠棟・上井覚兼・新納忠元が隈本城へ入る。隈府城の隈部親泰ら肥後北部の国衆が服従を申し出、肥後国中(北部)を平定する。

大友氏から共同で龍造寺を攻撃して欲しいと要請が来るが、和平になったこと、筑後に駐留する場合は敵対行為とみなすことを伝える。

10月、主力部隊が肥後八代まで撤退する。