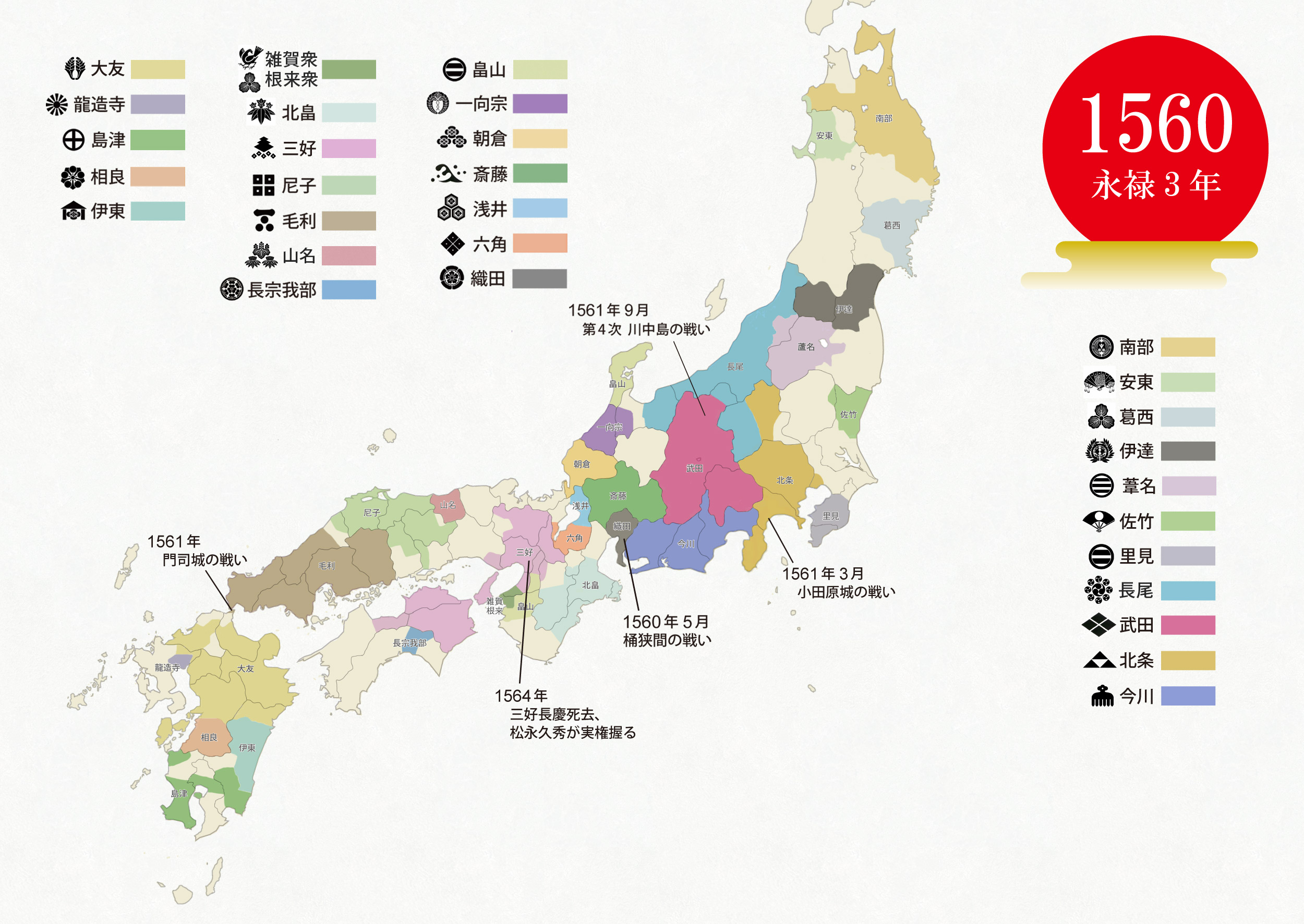

1560年 – 64年 桶狭間の戦い

※各大名の永禄3年 (1560年) までの出来事もまとめています。

<織田家>

1560年以前の尾張国 ~守護斯波氏の衰退と織田弾正忠家の台頭~

室町時代、尾張国では守護職に斯波氏、守護代(在京する守護に代わって任国を統治する代官)に織田宗家の織田伊勢守家、さらに代理として織田大和守家が統治していた。 ※斯波氏は室町幕府足利一門として細川氏・畠山氏とともに管領を務める有力大名。代々兵衛督または兵衛佐に任じられたため武衛家とも呼ばれる。 ※斯波氏は尾張国以外にも越前国・遠江国の守護職も兼ねる。

応仁1年(1467年)、応仁の乱が起きると、織田大和守家の織田敏定が斯波義敏を擁立して東軍につき、西軍に属する尾張守護の斯波義廉・守護代の織田伊勢守家 織田敏広に反発する。

文明10年(1478年)9月9日、応仁の乱が東軍の勝利で終結すると、室町幕府は織田大和守家の織田敏定を正式な尾張守護代として任命する。斯波義廉・織田敏広は「凶徒」扱いとされ追放される。 織田敏定は新たな守護所として清須城へ入る。(以降「清洲織田氏」とも呼ばれる)

しかし織田敏広は美濃 斎藤妙椿の支援を得て抵抗を続け、12月4日に織田敏広は清洲城を攻撃して織田敏定は劣勢となる。

文明11年(1479年)1月19日、織田敏定と織田敏広は和睦交渉を行い、尾張を分割統治することで合意する。

織田伊勢守家は北半国の上四郡(丹羽郡・葉栗郡・中島郡・春日井郡)、織田大和守家は南半国の下四郡(愛知郡・知多郡・海東郡・海西郡)を統治することとなる。

文明11年(1479年)、織田敏広は岩倉城を築城し、岩倉城を居城とする。(以降「岩倉織田氏」とも呼ばれる)

文明17年(1485年)4月、斯波氏当主として正式に斯波義寛が就く。(斯波義寛はそれまで越前の朝倉征伐を行なっていたが失敗し、尾張へ本拠を移す。) 以降、斯波義寛は織田大和守家 織田敏定、織田伊勢守家 織田寛広 (敏広の養子) とともに幕府軍として六角氏征伐などに参陣し、戦功を重ねる。

明応3年(1494年)、今川氏親、伊勢宗瑞が斯波氏の遠江へ攻撃を開始する。

文亀元年(1501年)、斯波義寛が細川政元と関係を築くようになり、また関東管領 上杉顕定とも組んで今川家を包囲する。義寛の弟 寛元と義雄が遠江へ侵攻して今川家と争う。

永正4年(1507年)6月23日、畿内では管領 細川政元が細川澄之派の被官 香西元長・薬師寺長忠により暗殺される。(永正の錯乱)

永正5年(1508年)、畿内では大内義興の支援を受けた足利義尹(義稙)が将軍に復帰すると、今川氏親は足利義尹を支持し、遠江守護は斯波氏が解任され、今川氏親が任命される。

永正8年(1511年)頃、尾張の守護は義寛の子 斯波義達が家督を継ぐ。斯波義達は遠江へ遠征し今川軍と交戦を続ける。

永正15年(1518年)、今川氏親が遠江の曳馬城 (浜松城) を攻撃、城に入っていた斯波義達は捕らえられて出家し、尾張へ戻される。この敗北により斯波氏は権威を失い、守護大名として衰退する。

以降尾張では織田大和守家に仕える清須三奉行の一つ、織田弾正忠家の当主 織田信定(信長の祖父)が台頭する。

織田信定は自治都市で商業地として栄えていた津島を、勝幡城を築城して押さえ経済地盤を固める。

大永6年(1526年)頃、織田信定の嫡男 信秀が家督を継ぎ勝幡城主となる。

天文3年(1534年)5月、織田信秀に三男 吉法師(後の織田信長)が誕生する。 ※織田信長は父信秀の継室(後妻)土田御前の嫡子(跡継ぎ)。異母兄に信広、秀俊がいるが、母親の身分の問題から嫡子には選ばれていない。また異母兄は信広のみで、信長は次男とも言われる。 ※織田弾正忠家の嫡子の通称は代々三郎で呼ばれる。父信秀は長男だが通称は三郎信秀。 ※信長の出生地は勝幡城と那古野城の2つの説があるが近年の有力説は勝幡城。

天文7年(1538年)頃、織田信秀が那古野城(城主 今川氏豊)を奪い、勢力を拡大する。

天文8年(1539年)、織田信秀が熱田の北に古渡城を築城して居城とし、もう一つの商業都市 熱田を支配下に置く。

天文9年(1540年)、織田信秀が西三河の安祥城(城主 松平長家)を占領、城主に織田信広(信長の異母兄)を置く。

信秀は三河の松平広忠(徳川家康の父。岡崎城主)や美濃の斎藤道三と勢力争いを続ける。

|

鉄砲伝来 天文12年(1543年)8月25日、大隅国の種子島(島主・種子島時堯)の西ノ村に、100名ほどを乗せた明国船(船主は1540年より五島や松浦氏の平戸を拠点に貿易を行なっていた中国人の倭寇首領 王直(五峯))が漂着する。※倭寇については大友家を参照 種子島西ノ村の村長 西村織部丞が漢文に精通しており、五峯と砂の上に文字を書いて筆談を行う。 ※【鉄炮記】で「五峯」と名乗る中国人は、【日本一鑑】明の鄭舜功(著)では「王直、すなわち五峯と号する者」と記載されていて同一人物とされる。 この船に同船していたポルトガル商人が所有していた火縄銃を、島主の種子島時堯が2挺買い求める。 時堯は鉄砲の製作を八板金兵衛清定に、火薬の製法・調合を篠川小四郞に命じる。 初めは鉄炮の尾栓のネジの製作方法がわからなかったが、翌年種子島に再び外国船が到着、乗船していたポルトガル人の鉄炮鍛冶に製作方法を伝授され、1年程で数十の鉄砲を製造する。 紀伊根来寺の杉坊明算は鉄砲伝来を聞き、種子島へ津田監物算長を派遣、鉄砲1挺を譲り受け持ち帰る。 津田監物算長は根来西坂本の芝辻鍛刀場・芝辻清右衛門妙西に複製を命じ、紀伊で鉄砲の生産が始まる。 また堺の商人橘屋又三郎は種子島で2年滞在して製造技術を習得し、その後堺に戻り堺で鉄砲の生産が始まる。 【鉄炮記】 (【国友鉄炮記】では、島津貴久が種子島時堯より鉄砲1挺を譲り受け、将軍足利義晴へ献上する。足利義晴は細川晴元を通じて刀鍛冶の国友善兵衛に鉄砲の製造を命じ、翌天文13年 (1544年) に2挺の鉄砲を将軍へ献上する。) ※明朝と朝貢貿易を行なっていた琉球王国では鉄砲の伝来が早く、【蔭涼軒目録】(京都相国寺 鹿苑院内の歴代蔭涼軒主の日記)の文正元年 (1466年) 7月28日条には、琉球王国尚徳の使者 芥隠承琥(京都南禅寺の僧。後に琉球国王に仕えた)が足利義政邸で謁見し、退出の際に惣門の外で鉄砲を一,二発放ち、人々は皆聴いて仰天した、と記述している。(礼砲と思われる) |

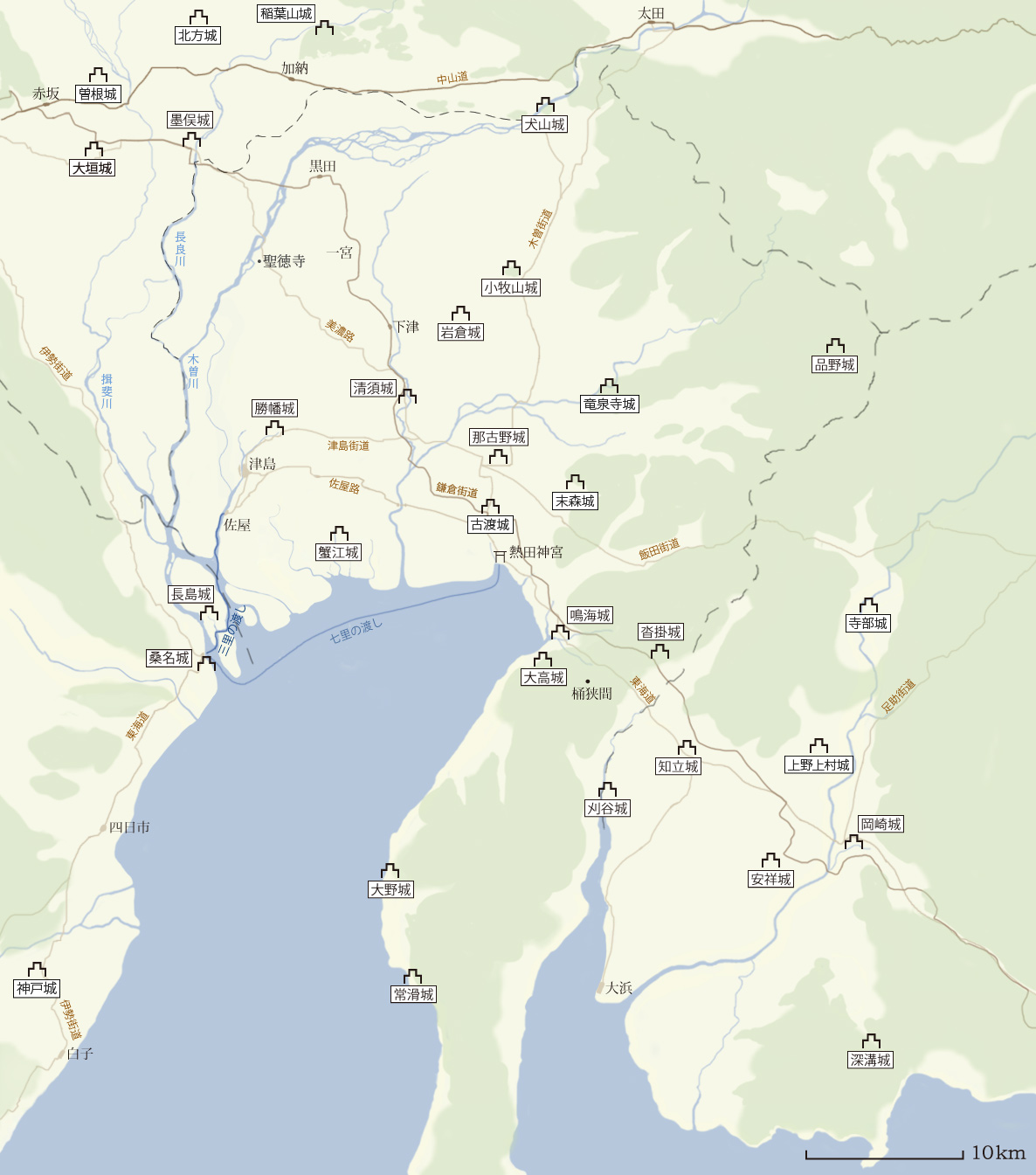

尾張国周辺の位置関係

※河川は明治時代古地図を基に作成、海岸線は慶長・元禄期の江戸時代絵図を基にした推定図

※木曽川は天正14年 (1586年) 8月の洪水後の流路(それ以前の流路は不明)。図の尾張・美濃国境線は洪水以前を推定。

※鎌倉街道は当時の宿場とされる位置を結んだ推定経路

天文15年(1546年)、古渡城で吉法師が元服、三郎信長と名乗る(13歳)。

天文16年(1547年)9月、織田信秀が美濃 稲葉山城を攻撃するが、退却時に追撃され大敗する。信秀の弟 織田信康が討死となる。【信長公記】※【信長公記】には年次なし。天文13年説もあり。

天文16年(1547年)、三河の大浜城主 長田重元が岡崎城へ向かった隙に、織田信秀は信長(14歳)を出陣させる。(吉良大浜の戦い) 大浜城からの攻撃はなく、信長は大浜城付近を放火し、翌日那古野城へ帰還する。(信長の初陣となる)

天文17年(1548年)、織田信秀が末森城を築城。居城を末森城へ移す。

天文17年(1548年)、織田信秀が斎藤道三と和睦、条件として息子 信長と斎藤道三の娘 濃姫を婚約させる。※天文18年説もあり。

天文17年、織田信秀が小豆坂の戦いで今川方の太原雪斎に敗北する。

天文18年(1549年)、今川軍の攻撃を受け三河国安祥城を失う。この時城主 織田信広が太原雪斎に捕らえられ、2年前に三河より送られ人質としていた竹千代(後の徳川家康 8歳)と織田信広の間で人質交換が行われる。

天文19年(1550年)、今川義元が大軍で知多半島へ侵攻。この頃、鳴海城の山口教継が今川へ協力することを伝える。

天文21年(1552年)、織田信秀が死去(42歳)。信長(18歳)が家督を継ぎ、那古野城主となる。※年は諸説あり 末森城には信長の弟 織田信行(信勝)が入る。

織田信秀の葬儀の際、信長は焼香を位牌に投げつける。 「信長が焼香にお立ちになる。その時の信長公の出で立ちは長柄の太刀、脇差を縄で巻き、髪は茶筅に立て、袴もお召しにならず、仏前に出て抹香をつかんで仏前へ投げ懸け、お帰りになった。…三郎信長公を例のごとく大うつけよ、とうわさし合った。」【信長公記】

一方弟の信行(信勝)は葬儀で、高貴な肩衣・袴を身につけ、礼儀正しく振舞った。【信長公記】

鳴海城の山口教継が今川方へ離反、鳴海城へ岡部元信ら今川家臣が入る。

天文21年(1552年)、信長は山口教継討伐のため兵800で那古野城を出陣、小鳴海の三の山に着陣する。山口教継は三の山東の赤塚へ進軍、赤塚で交戦となる。 織田軍は30名が討たれるが勝敗はつかず、互いに元味方同士のため、馬や捕虜は返し合い、帰還する。(赤塚の戦い)

天文22年(1553年)4月下旬、富田の正徳寺(聖徳寺)で信長が斎藤道三と対面する。

四月下旬の事。斎藤山城道三が富田の寺内にある正徳寺まで出向くので、その時に、織田上総介殿もこちらへ御出になられるなら幸いです、と対面したいとの旨を申し越された。

この理由は、この頃、上総介(信長公)を偏見で「婿殿は大たわけ者でございます」と、家臣たちが道三の前で口々に申していた。そのように家臣たちが言う時は「たわけ者ではないよ」と、道三はいつも申していた。 そこで実際に会って人としての善し悪しを見ようとするために会うのだという噂だった。 上野介公(信長公)は遠慮なく御受けされ、木曽川、飛騨川、大河の舟渡しを越えられ、御出になられた。※聖徳寺へ着く前に木曽川を渡っていることから、当時の木曽川は現在より東寄りにあったと思われる。

富田という所は、在家(荘園領主に属する農民の住居)が七百間(軒)もある豊かな場所である。大坂(本願寺)から代理の坊主が入っていて、美濃・尾張守護の判形(許可)を取っていて、免税の土地である。

斎藤山城道三が思うには、信長は真面目ではない人だと噂になっているので、信長を驚かせて笑わせようと考え、古老の者七,八百名を堅苦しい正装の肩衣、袴、衣装に仕立て、信長がその前を通る正徳寺御堂の縁に並べることにした。道三は町外れの小家に密かに入り、信長公のお出でになる様子を見ることにした。

その時信長の出で立ちは、茶筅の髪(月代を剃らず後ろ髪を束ねて立て、先が茶筅のような形の髷)であられて、もえぎ色の平打紐で茶筅の髪を巻き立て、浴衣の袖は外し、熨斗飾りの大刀と脇差、二本とも長い柄(つか)にみご縄を巻き、太い麻縄で腕貫緒(刀の落下を防ぐ腕輪)にされ、腰の周りには猿使いのように火打ち袋や瓢箪を七、八つ付けられ、虎革と豹革で四つになった半袴(丈の短い袴)を召されていた。

信長の御伴衆は七,八百名をずらりと並べて健者の足軽を先頭に、(他国より長い)三間半 (約6.3m) の朱槍を五百本、弓・鉄砲を五百挺を持たせていた。

しかし信長は寄宿の寺へ着くと屏風で囲い、初めて髪を折り曲げに結い、いつ染めて置かれたのか(正装の)褐色(暗い藍染の色)の長袴をお召しになり、これも人に知らせずに拵えておいた短刀を差された。家中の衆もこの出で立ちを見て、さては近頃のたわけ振りはわざとであったかと肝を潰し、各々は次第に事情を理解した。<中略>

(道三の家臣)堀田道空が湯漬を差し上げ、互いに盃をかわす。道三との対面は残すところない次第となった。道三は附子を噛みつぶしたような様子で、またお会いしましょうと申し、お立ちになられた。道三は二十町(約2km)ばかり御見送りなされた。 その時、美濃衆の槍は短く、彼らの槍は長く立ち並んで進むのを道三が見て、面白くない様子で何も言わずに帰られた。

途中、茜部という所で(家臣の)猪子兵介(高就)が道三に申すには、「どう見ても信長はたわけ者でございました」と言うと、道三は「そうであれば無念な事である。道三の息子はたわけの門外に馬を繋ぐこと(信長の家臣になること)になり、信長の思いのままだろう」と言った。 それより以後、道三の前で信長をたわけ者という人はいなくなった。

天文23年(1554年)、信長が昨年今川方が築いた知多半島の村木砦を攻撃、占領する。

天文23年、尾張守護代 織田大和守家当主の織田信友が、尾張守護の斯波義統を殺害する(斯波義統は織田信友の家老 織田信秀・信長を支援していたため敵対していた)。

天文23年、木下藤吉郎が信長に直訴、小者として仕える。【太閤記】

弘治1年(1555年)、信長は叔父の織田信光と協力し、織田信友を殺害、清須城へ入る。これにより織田大和守家は滅亡する。 信長は斯波義銀(討たれた斯波義統の子)を尾張守護とする。

弘治1年8月、美濃で斎藤義龍が父 道三に挙兵する。 また今川軍が海路から尾張 蟹江城を攻撃する。

弘治2年(1556年)、長良川の戦いで斎藤道三が義龍に敗北、戦死する(63歳)。 斎藤義龍と組んだ織田伊勢守家 織田信安が信長に敵対する。

|

信行との家督争い 弘治2年(1556年)頃、信長の弟 織田信行(信勝)が「弾正忠」を名乗り、弾正忠家当主の立場をとる。(信行と信長は互いに熱田へ判物を発給するなど、争いが起きていた) 信行(信勝)とその家臣 柴田勝家が挙兵、信長の重臣 林秀貞も離反して信行につく。 弘治2年(1556年)8月、信長と信行が稲生で合戦となり、信長が勝利する。(稲生の戦い) 母 土田御前の介入により、清須城で信長と対面、信行と林秀貞は赦免される。 永禄1年(1558年)3月、信行が竜泉寺城を築城する。 永禄1年(1558年)11月2日、信行は再度謀反の兆しがあったことから、信長は清須城で仮病を装い、見舞いに訪れた信行を、河尻秀隆に命じて暗殺させる。 (信行の子の坊丸(後の津田信澄)は助命される) |

永禄1年(1558年)、信長に次男 信雄、4月に三男 信孝が誕生する。 ※伝承では信孝の方が20日早く生まれたが、母の身分が低かったために報告が遅れ、三男となったと言われる。

永禄1年、織田伊勢守家の家督争いから当主 織田信安が息子の織田信賢によって岩倉城から追放される。

永禄1年、犬山城主 織田信清の協力を得て、信長が織田伊勢守家の織田信賢を攻撃、勝利する。(浮野の戦い)

永禄1年、信長が尾張北東部の今川領松平氏の品野城を攻撃するが敗北。

永禄2年(1559年)2月2日、信長が80名ほどの家来を連れて上洛、将軍足利義輝に謁見する。(尾張をほぼ制圧したことで権威を得るため、守護職を求めることが目的だった)

この時信長暗殺を企てる美濃衆30名が派遣されていたが、先に偵察に来ていた丹羽兵藏が暗殺団を発見、信長に報告する。信長は暗殺団の宿に金森長近を送り、自分のところへ挨拶に来るようにと命じる。翌日信長は暗殺団に会い、威嚇して事なきを得る。【信長公記】

永禄2年3月、信長が織田信賢の居城 岩倉城を攻撃、占領する。織田信賢を追放させ、織田伊勢守家は滅亡する。(岩倉城の戦い)

これにより信長が鳴海、品野を除き尾張国の大半を平定する。

永禄2年、尾張守護の斯波義銀が三河国の吉良義昭や今川家と手を結び、信長の追放を画策する。しかし信長に発覚、信長は斯波義銀を追放し、斯波武衛家は滅亡する。※永禄4年説もあり

永禄2年(1559年)3月、今川義元が七ヶ条の軍令を発布、織田家との戦いに備える。

永禄2年、織田家臣の前田利家が信長の同朋衆 拾阿弥と争いを起こし拾阿弥を斬殺、織田家を出奔する。 柴田勝家や森可成の取り成しにより、信長は前田利家を出仕停止の処分とする。

永禄2年、元織田家臣で今川家臣の山口教継の調略により、沓掛城・大高城が今川方となる。今川義元は鳴海城に岡部元信、大高城に朝比奈輝勝を配置。山口教継と子 教吉は駿河に呼び出され、切腹となる。

永禄2年、信長は鳴海城の周囲に丸根砦・鷲津砦・善照寺砦・丹下砦・中島砦を築いて兵を配置、包囲する。

今川義元は大高城へ兵糧補給を行い、鵜殿長照を入れ大高城主とする。

-------------------------------------------

永禄3年(1560年)

桶狭間の戦い

永禄3年(1560年)5月12日、今川義元が大軍を率いて駿府城を出陣、尾張へ向かう。

5月17日、今川義元が進軍、尾張国沓掛城へ入る。

5月18日夜、義元は織田軍が包囲している大高城救援のため、松平元康に兵糧を運び入れさせる。

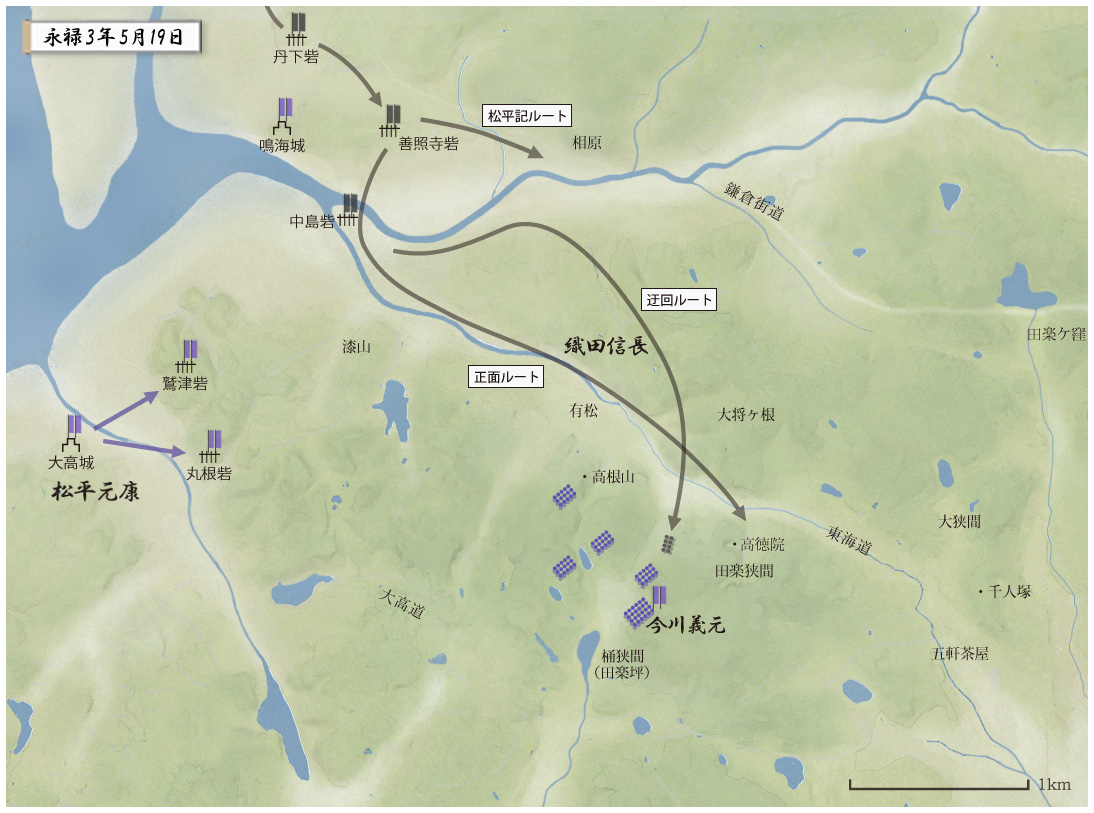

5月19日明け方、松平元康が丸根砦(城主 佐久間盛重)を攻撃、朝比奈泰朝が鷲津砦(城主 織田秀敏、飯尾定宗・尚清)を攻撃して占領する。

この報せを聞いた織田信長は「敦盛」の舞を舞い、清洲城を出陣、善照寺砦へ入る。

5月19日正午頃、沓掛城を出た今川義元は桶狭間山で休息を取る。

信長は中島砦へ進軍、さらに出陣したところ大雨となる。

雨が上がると信長は今川軍に急襲、この攻撃により今川義元は討ち死、織田軍の勝利となる。

桶狭間の戦い 進軍ルート

※正面ルート説の義元本陣は高徳院、迂回ルート説の義元本陣は田楽坪

※今川義元本陣は他に漆山、高根山、64.9m高地(田楽坪の東側)などの説がある

※【松平記】【家忠日記増補追加】では善照寺砦で二手に分かれる

※河川は明治時代古地図を基に作成、海岸線は江戸時代絵図を基にした推定図

|

【信長公記(町田本) 首巻 今川義元討死の事】(現代語訳) 「永禄三年五月十七日 (織田の)援軍が来ないように、十九日朝、潮の干満を考え砦を襲うのは必定と聞いたことを、十八日夕刻に(丸根砦を守る)佐久間大学(盛重)、(鷲津砦を守る)織田玄蕃(秀敏)から(清洲城の信長へ)注進申し上げた。 その夜の話には軍の手立ては少しも無く、世間の雑談だけをして、すでに夜が更けたので帰宅せよと解散された。家老衆が申すには"運の末には知恵の鏡も曇るとはこの事だ"と各々嘲弄して帰った。 予想通り夜明け方 (5時頃) に、佐久間大学・織田玄蕃から早くも鷲津山・丸根山へ敵の軍勢が攻めかけたと、次々に注進が入る。この時、信長は敦盛を舞われた。 "人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり ひとたび生を得て、滅せぬ者のあるべきか " と唄い、"法螺(ほら)をふけ、具足をよこせ"と仰せられ、鎧を身につけ、立ちながら食事をとると、兜を被り出陣なさる。 その時のお供には小姓衆、岩室長門守、長谷川橋介、佐脇藤八、山口飛騨守、賀藤弥三郎、これら主従六騎、熱田まで三里を一気に駆けられた。

辰の刻 (6~8時半 ※夏至の時刻) に源大夫殿宮の前で東をご覧になると鷲津・丸根砦が落ちたと思われ、煙が上がっていた。 御敵今川義元は四万五千を率い、おけはざま山に人馬を休息させていた。 永禄三年五月十九日 この度家康(松平元康19歳)は朱武者(あかむしゃ)として先鋒を任され、大高城へ兵糧を入れ、鷲津・丸根砦で手を砕き、苦労されたことにより、人馬の休息のため大高城に居陣していた。 信長が善照寺砦にお出になったのを見て、佐々隼人正 (佐々政次。佐々成政の長兄) ・千秋四郎の両名は兵三百余名で義元へ向かって足軽で攻めかかると、敵はどうとかかり来て、槍にて千秋四郎、佐々隼人正をはじめとして五十名ほどが討死する。

信長はご覧になって中島砦へ移ろうとするのを、"脇は深田で一騎ずつしか通れない道です。少数の様が敵方からはっきり見えてしまい、不都合です。"と家老衆が馬の轡(くつわ)の引手を取りつき口々に申したが、信長は振り切って中島砦へ移られた。 中島砦からまた軍勢を出される。今度は無理にすがり付き止めるよう申したが、この御諚をそれぞれよく聞くようにと言い、 "あの武者は宵に食事をして夜通し来て、大高に兵糧を入れ鷲津・丸根にて手を砕き苦労し、疲れた武者である。こちらは新手である。それに加え、『小軍なりとも大敵を怖るるなかれ、運は天にあり。』この言葉を知らぬか。 と御諚を伝えるところへ、前田利家、毛利河内、毛利十郎、木下雅楽助、中川金右衛門、佐久間弥太郎、森小介、安食弥太郎、魚住隼人がそれぞれ手に討ち取った首を持って参上した。

先の趣旨を一つ一つ仰せ聞かれ、山際まで軍勢を寄せられたところ、にわかに急な雨が降り、石氷を投げ打つ様に敵の輔(つら)に打ち付け、味方は後方に降りかかる。沓掛峠の松の本にある二抱え三抱えもある楠の木が雨で東へ降り倒れた。余りの事に熱田明神の神軍かと皆が申した。 空が晴れるのをご覧になり、信長は槍を立てて大声を上げ、"さあ、かかれ、かかれ"と仰せられ、黒煙を立ててかかるのを見て敵は水を撒き散らしたように後ろへくわっと崩れた。弓・槍・鉄砲・のぼり・旗指物を乱したのと同じく、今川義元の塗輿も捨て、崩れ逃れた。 永禄三年五月十九日 初めは三百余名の兵が真丸となって義元を囲んで退くが、二、三度、四、五度、返し合い戦い、次第に無人になり後には五十名ほどになった。 乱戦といえども、敵味方の武者の色が紛れることはなかった。ここにおいて馬廻、小姓ら歴々衆の手負いや死人の数はわからないほどだった。 服部小平太が義元にかかり合うも、(小平太は)膝の口を切られ倒れ伏した。毛利新介が義元を討ち伏せ、首を取った。 運の尽きた証拠に、おけはざまという所は谷間が入り組み深田があり、高く低く茂みが覆い、難所ということ限りなし。深田へ逃れた者は這いずり廻るところを若武者が追いついて討たれ、二つ三つ手に首を持ち信長の御前へ参った。

首はいずれも清洲城にて首実検を行うと仰せられ、信長は義元の首を見て満足気に、元の来た道を帰陣された。 (中略) (中略)

※【甫庵信長記】桶狭間の戦い (小瀬甫庵・1612年)(別ページ) ※【甲陽軍鑑】(1621年頃)「桶狭間にて二万の人数備え無し、…義元衆乱取り仕るに、方便、三河の方へ廻り、東より切り掛かる」 ※【日本中古治乱記】(秀吉の執筆 山中長俊・1602年、または寛永以降とも)「桶狭間の内、田楽坪という所にて弁当を遣い」 ※【老人雑話】(江村専斎 ~1664年) 「信長五十騎にて、今川義元の四万の軍隊を鳴海にて敗り、義元の首を取ったのは河尻秀隆という者である。後に信濃にて死す。この時信長は清洲にいて、舞を踊り、先手から来た文箱も開けないので、皆戦は負けるだろうと思っていた。 信長は馬を出して熱田の神宮前でまどろむ。(中略) さて大雨が降る中、馬を進める。轡を抑えて諌める者もいた。(中略)義元は茶道具で茶をするところへ、急に討ってかかり勝利を得た。この時義元の軍勢四万は七陣の備えをしていたが、間道より本陣へ襲いかかったので、七陣の備えも虚しくなったということだ。」 ※【松平記】(阿部定次・成立年不詳) 信長急に攻め来て笠寺の東の道を押し出て善照寺の城より兵を二手に分け一方を先手衆に、一方を油断している本陣へ向かわせる。鉄砲を打掛けると、味方は思いもよらない事で騒ぐ処へ、山の上より服部小平太ら百余名が突撃して下る」 ※【家忠日記増補追加】(松平忠冬・1665年) 永禄三年、…十七日、今川義元四万騎を率い池鯉鮒に至る。十八日、家康が丸根に向かい攻撃、…佐久間大学遂に利を失い戦死。家康が大高城に移る。十九日夜明け、義元の軍勢が鷲津の城を攻撃、…鷲津丸根両城を落とし鳴海桶狭間に至る。 近辺の下人が酒肴を用意、義元は諸卒を招き酒宴をひらく。信長は三千名で清洲より笠寺の東の道を経て、善照寺の辺りより兵を二隊に分け、旗を巻いて隠れ義元が陣する後の山に廻りて時を窺う。…信長旗を掲げ急に攻撃、義元の軍は狼狽し離散する。」 ※【桶峽合戦記】(山澄英龍・1690年) 義元本陣は「桶狭間の北の松原」 ※【日本戦史 桶狭間役】(旧陸軍参謀本部・1899年) 梁田政綱はすぐに信長に勧めて言うには、「東軍は両砦を陥れ、必ずおごりて備えていないでしょう。今兵を潜めて不意に出て攻撃すれば義元を獲れます」。信長はこれを良しとして、若干兵をここに残し二千を率いて迂路を取り、丘陵に隠れて義元の本陣へ向かう。 義元は沓掛から大高へ向かい丸根鷲津の勝利を聞き、桶狭間の北方即ち田楽狭間にて休憩、鷲津の撃退と佐々政次の首を見て大喜び、家臣が酒肴を差し出し警備を怠った。午後二時頃太子ヶ根を下り直ちに敵営を衝き縦横に突進する。」(一部要約) ※史料別今川軍兵数:【信長公記】45,000、【家忠日記増補追加】・【徳川実紀】40,000余、【北条五代記】25,000、【甲陽軍鑑】20,000余、【足利季世記】10,000 |

桶狭間の戦いで今川家は主君の義元だけでなく、譜代家臣の三蒲左馬助、朝比奈主計頭、山田景隆、松井宗信、井伊直盛 (井伊直虎の父) に加え、由比正信、一宮宗是ら多くの国衆を失い国力が弱体化する。

戦後、信長は鳴海城に佐久間信盛、子の信栄を城主として配置、今川方の反撃に備える。

永禄4年(1561年)

永禄4年(1561年)4月3日、織田信長が西三河へ侵攻。今川方の梅ヶ坪城(三宅氏)を攻撃する。 また伊保城、矢久佐(八草)城、加治屋村などを攻撃する。【信長公記】

5月、信長が西三河へ侵攻、今川方の拳母城を攻撃、中條氏を滅ぼす。

5月11日、美濃斎藤家で斎藤義龍が病死(35歳)、嫡男龍興(13歳)が家督を継ぐ。

5月14日、信長が兵1,500で美濃へ侵攻、長良川を渡り森部村で斎藤龍興の軍6,000と交戦、勝利する。

この戦いで前田利家が戦に参加、斎藤家の猛将2名を討ち取り、信長から帰参が許される。(桶狭間での戦功は認められていなかった)

6月、信長が美濃へ侵攻、大垣まで侵攻して黒俣砦を占領する。

斎藤軍が黒俣砦へ進軍、信長は交戦するが一度退却する。再度交戦し、池田恒興・佐々成政の活躍により織田軍が勝利する。

永禄4年頃、三河の松平元康(徳川家康)と清須同盟を結ぶ。

※【松平記】には「永禄3年から4年の間、刈谷衆と岡崎衆が争うところ、信長より(家康の伯父)水野信元をもって元康と和談の扱いとなり互いに起請文を交わした」と記載。

※【武家事紀】には「同(永禄)4年、今川氏真に背き、織田信長と和睦」と記載。

※【三河物語】には「拳母城・梅ヶ坪城・緒川城と交戦を続けた後、信長と和議を結び」と記載。

※【三河後風土記】には桶狭間の戦い後、信長は元康と和睦するため水野信元を使者として送るが元康は拒否する。その後度々水野信元を送り、永禄4年の秋に誓紙を交わした、と記載。

※清須城で同盟が締結される話は【信長公記】などその他古い史料に記載はない。家康が清須城を訪問する話は【武徳編年集成】(元文5年(1740年)成立)や【徳川実紀】(天保14年(1844年)成立)に記載。

永禄5年(1562年)

永禄5年(1562年)6月下旬、犬山城の織田信清(信長の従兄弟)が斎藤方についたため、信長は信清の家臣が守る小口城を攻撃する。この戦いで信長小姓衆の岩室長門守(岩室重休)が討死する。【信長公記】

永禄6年(1563年)

永禄6年(1563年)3月、信長の長女 徳姫(五徳)と松平元康の嫡男 信康の婚姻が約束される。(二人とも5歳)(徳姫の輿入れは永禄10年 (1567年) )

永禄6年、信長が美濃新加納へ侵攻するが、齋藤龍興の家臣 竹中半兵衛の伏兵策により敗北する。(新加納の戦い)

永禄6年、美濃侵攻に備えて小牧山城を築城。信長が居城を清須城から小牧山城へ移す。

永禄7年(1564年)

永禄7年(1564年)2月、美濃では斎藤家臣の竹中半兵衛・安藤守就が謀反、稲葉山城に兵を入れ城を占拠する。

半年間の占拠後、齋藤龍興へ城を返還。竹中半兵衛は斎藤家を離れる。

8月、信長が犬山城の織田信清を攻撃、犬山城を占領。信清は甲斐へ逃亡する。

11月、信長が越後の上杉輝虎(謙信)へ書状を送り、息子を養子として上杉家へ同盟を求める。(この交渉は破談となる)【直江景綱宛書状 11月7日付】

永禄7年、丹羽長秀が加治田城主の佐藤忠能を調略、また犬山城の重臣を調略し味方につける。

永禄7年、信長の妹 お市が浅井長政の正室となる。【浅井三代記】※1565年、1567年説も有り。

<徳川・松平家>

三河国周辺地図

※海岸線や浜名湖の地形は明治時代古地図、江戸期の絵図を基に作成

1560年以前の三河国

三河国は鎌倉時代に幕府の御家人 足利義氏が三河守護となったことから、足利氏の分家である吉良氏、一色氏、仁木氏、今川氏が三河に土着する。

室町時代の前期は足利一族の一色氏や細川氏が三河守護を務めていたが、応仁の乱以降は守護不在の状態となり、三河は松平氏一族、戸田氏、波多野氏、菅沼氏一族、奥平氏などの土豪が各地域に領地を所有していた。

文明12年(1480年)頃には碧海郡の代官 戸田宗光が勢力を広げ、知多郡、知多半島、渥美半島まで支配下に置く。

明応8年(1499年)頃、戸田宗光は二連木城を拠点に今川家と対抗するが、今川の朝比奈泰以が戸田氏を攻撃、戸田氏は降伏する。

東三河の牛久保城を拠点とする一色氏の家臣 牧野古白が、永正2年(1505年)に今橋城 (吉田城) を築城する。

永正3年(1506年)8月、伊勢宗瑞・今川氏親が三河へ侵攻。田原の戸田憲光からも軍勢を出させ、牧野氏の今橋城 (吉田城) を攻撃、占領する。城主 牧野古白を討ち取る。

さらに今川軍は進軍して岡崎城の北にある岩津城(城主 松平長親)を攻撃、岩津松平家を滅ぼす。 また奥平氏を従属させ、東三河を支配下に置く。

しかし永正5年(1508年)の今川軍による三河侵攻は失敗、今川軍は敗北する。これ以降戸田氏は今川を離反する。

永正15年(1518年)8月、今川氏親が遠江 曳馬城 (浜松城) を攻撃する。水の手を断ち、大河内貞綱、尾張守護の斯波義達を降伏開城させる。 今川氏親が斯波氏を降伏させたことで、斯波氏と連携していた戸田氏は劣勢となる。牧野氏は今橋城 (吉田城) を奪還する。

以降尾張守護の斯波氏は弱体化し、尾張では清須三奉行の一つ、弾正忠家の当主 織田信定(信長の祖父)が台頭する。

大永4年(1524年)頃、安城松平家7代当主 松平清康(徳川家康の祖父)が、岡崎松平家の東岡崎 明大寺にあった岡崎城(城主 西郷信貞)を占領する。 松平清康はこの岡崎城を破棄し、龍頭山にあった砦を改修・拡張して新たな岡崎城とし、居城を安城から新岡崎城へ移す。

大永5年(1525年)、松平清康が足助の鈴木氏を攻撃する。

享禄2年(1529年)、松平清康が東三河へ侵攻、牧野氏の吉田城、熊谷氏の宇利城を攻撃、占領する。また東三河の戸田氏や設楽氏を降伏させる。

享禄3年(1530年)、松平清康が東尾張へ侵攻、品野城、岩崎城を攻撃、占領する。

天文4年(1535年)12月、松平清康が東尾張の守山城(城主 織田信光。織田信秀の弟)を攻撃中、家臣の阿部正豊 (弥七郎) に討たれ、死去する(25歳)。(森山崩れ)

この事件後、安城松平家に従わない桜井城主 松平信定 (清康の叔父) が、岡崎城を占拠する。 清康の嫡男 千松丸/竹千代(10歳)(後の松平広忠)は清康の家臣 阿部定吉の助けにより伊勢へ逃れ、その後三河へ戻り東条吉良氏、今川義元の支援を受ける。

天文6年(1537年)6月、岡崎城留守居である松平信孝 (松平広忠の叔父) が松平信定を裏切り、また大久保忠俊らの広忠派により、松平広忠を岡崎城へ迎え入れる。松平広忠は安城松平家8代当主となる。

天文6年、吉田城は城番に松平清康家臣の牧野成敏が入っていたが、田原戸田氏の戸田宣成が牧野家臣を調略、戸田氏に吉田城を奪われる。

天文9年(1540年)、尾張の織田信秀が西三河の安祥城(安城城)(城主 松平長家)を攻撃、占領される。安祥城主に織田信広(信長の異母兄)が入る。

天文9年頃、松平広忠は尾張国の緒川・刈谷を支配する水野忠政と同盟を結び、水野忠政の娘 大子(於大の方)を正室に迎える。(水野忠政は松平家と縁戚関係を結び、また織田信秀にも支援を行う両属の立場となっていた。)

天文11年12月26日、岡崎城で松平広忠に嫡男 竹千代(後の徳川家康)が誕生する。

天文12年(1543年)、松平信孝は松平広忠の重臣となったが、岩津松平家の遺領を押領するなど権威を振い始める。

天文12年7月、尾張 刈谷城の水野忠政が死去(51歳)。

水野家は忠政次男の水野信元が家督を継ぐ。(水野信元は於大の方の兄。家康の伯父にあたる。) しかし水野信元は今川家から離反、織田方につく。これにより岡崎城の松平広忠は妻 於大の方と離縁し、於大の方は水野氏の刈谷へ帰される。 松平広忠は水野氏との同盟関係を解消し、田原戸田氏と同盟を結ぶ。

天文15年(1546年)11月、今川軍が三河平定のため侵攻。 11月24日、田原戸田氏が牧野氏から奪い占領していた吉田城(城主 戸田宣成)を攻撃、占領する。吉田城を東三河の拠点とする。城代には初め伊東元実、その後小原鎮実を置く。

天文16年(1547年)閏7月、今川軍が戸田氏の居城 田原城を攻撃する。(翌年落城させる)

天文16年、松平広忠は松平信孝の留守中に信孝の家臣や家族を岡崎から追放する。その後松平信孝は織田家へ離反する。

天文16年、尾張の織田信秀が三河へ侵攻、岡崎城の周囲に砦を築く。

松平広忠は今川義元へ援軍を要請すると、義元より息子の竹千代(後の徳川家康 6歳)を人質に出すよう命じられる。広忠は竹千代を送るが、迎えの戸田康光が裏切り、竹千代は永禄銭千貫で織田家へ売られてしまう。【三河物語】

竹千代は尾張国熱田羽城(加藤順盛屋敷)で2年間留め置かれる。

※近年の研究では、越後本成寺 僧侶日覚の手紙で「岡崎は弾江かう参(降参)の分にてからからの命にて候」(年次比定天文16年9月)とあり、 また天文17年3月11日付 織田信秀宛北条氏康書状に「岡崎の城、其の国より相押さえ候」との一文があることから、竹千代は織田信秀に敗れた松平広忠が人質として織田家へ出したと考えられている。 その場合、織田に降伏した松平広忠がいつ今川方に戻ったかは不明。

天文17年(1548年)3月19日、小豆坂の戦い。 松平広忠の援軍要請により、今川より太原雪斎、朝比奈泰能(兵数10,000)が三河へ到着。これを聞いた織田信秀(兵数4,000)が三河へ進軍、岡崎城の南東にある小豆坂で両軍が交戦となる。 戦いは今川・松平軍の勝利となる。 ※小豆坂の戦いは【松平記】【家忠日記増補】では天文17年、【武徳大成記】では天文17年と天文11年とあり、諸説分かれている。

天文17年4月15日、松平信孝は岡崎城を攻撃するが、松平広忠の軍により討死となる。

天文17年(1548年)8月、今川軍が攻撃中の田原城(城主 戸田堯光)を落城させる。

天文18年(1549年)3月6日、松平広忠が家臣の岩松八弥の謀反により殺害される(24歳)。※死因は病死説もあり

天文18年11月、今川軍の太原雪斎が天文9年より織田に奪われていた三河国の安祥城を攻撃、城主 織田信広(織田信長の異母兄)を捕らえる。

太原雪斎は捕らえた織田信広と竹千代(8歳 家康)の人質交換を提案、これを織田方が受け入れ、竹千代は今川家へ戻る。

今川義元は竹千代が幼少であるため駿河に引き取り、岡崎城には山田景隆、飯尾乗連、二俣持長を在城させ三河方面を統治させる。

弘治1年(1555年)、竹千代(14歳)が元服して今川義元より偏諱を受けて一字を賜り、松平元信と名を改める。

弘治1年頃から、三河では由良氏、作手奥平氏、田峯菅沼氏、上野城の酒井忠尚、大給松平家の松平親乗など今川家から離反する国衆が相次ぐ。(三河忩劇)

弘治2年(1556年)1月、松平元信(15歳)が義元の姪である築山殿(父の関口親永(氏純)は今川家御一家衆)を正室に迎える。※築山殿が義元の姪と記載したのは【松平記】

永禄1年(1558年)4月、三河 寺部城の鈴木重辰が今川から離反、織田方につく。義元は松平元信に命じ寺部城を攻撃させ、勝利する。(家康の初陣となる)

義元が元信家臣の足立右馬助へ寺部城合戦や弟の討死について感状を送る。【今川義元感状】

永禄2年(1559年)頃、元信が松平元康と名を改める。

1559年4月、松平元康に嫡男 信康(幼名は家康と同じ竹千代)が誕生する。

-------------------------------------------

永禄3年(1560年)

永禄3年(1560年)5月、桶狭間の戦いで松平元康が先鋒を務める。元康は大高城(城主 鵜殿長照)へ兵糧を運び入れ、丸根砦(城主 佐久間盛重)を攻撃、占領する。

合戦後、敗れた今川勢は岡崎城、知立城、重原城から撤退。松平元康(19歳)は空城となった生誕の地、岡崎城へ入る。

鳴海城にいた岡部元信は信長に降伏して城を明け渡し、駿河へ戻る際に織田領の刈谷城を攻撃、刈谷城主 水野信近を討ち取る。(その後刈谷城は信近の兄 水野信元が奪還する。)

桶狭間の戦い後、織田軍が占領した沓掛城を攻撃。

さらに敵対関係の水野信元の緒川城へ進軍、石ヶ瀬で松平元康が伯父の水野信元と合戦となる。

永禄3年、松平元康に長女 亀姫が誕生する。

永禄4年(1561年)、松平元康が今川家から独立する。人質の築山殿と信康は駿府に残される。

※当時は上杉景虎による関東出兵が行われ、永禄4年(1561年)3月には北条家の小田原城を攻撃しており、北条と同盟関係にあった今川家は北条家を支援する必要があった。そのため今川家による西三河衆への支援が弱まり、元康は独立したと考えられている。

元康は西三河の今川方である広瀬城、挙母城、梅ヶ坪城などを攻撃する。【三河物語】

4月3日、織田信長が西三河へ侵攻。今川方の梅ヶ坪城、伊保城、矢久佐(八草)城、加治屋などを攻撃する。【信長公記】

4月11日、松平元康が今川方の諸城へ攻撃を開始、牛久保城を攻撃するが敗退する。(今川氏真はこの攻撃により元康が逆心したと家臣へ伝えている)

5月、織田信長が西三河へ侵攻、今川方の拳母城を攻撃する。

5月、元康が吉良氏の西尾城を攻撃、占領する。城主に酒井正親を置く。

7月、桶狭間の戦い以降松平家へ帰属していた野田城(城主 菅沼定盈)が今川軍の攻撃を受け、占領される。

9月、東条城を攻撃、占領する。城主 吉良義昭を岡崎城へ移す。

永禄4年、交戦を続けていた沓掛城の城主 織田玄蕃(秀敏)と和睦する。

松平元康が独立したことで、今川氏真は吉田城の小原鎮実に、松平家についた国衆から預かった人質を処刑するよう命じる。 人質は山家三方衆(田峯菅沼氏・長篠菅沼氏・作手奥平氏)、野田菅沼氏の人質など11~14名で、処刑は城下の吉田山龍拈寺で行われた。

永禄4年(1561年)頃、織田信長と清須同盟を結ぶ。

※【松平記】には「永禄3年から4年の間、刈谷衆と岡崎衆が争うところ、信長より(家康の伯父)水野信元をもって元康と和談の扱いとなり互いに起請文を交わした」と記載。

※【武家事紀】には「同(永禄)4年、今川氏真に背き、織田信長と和睦」と記載。

※【三河物語】には「拳母城・梅ヶ坪城・緒川城と交戦を続けた後、信長と和議を結び」と記載。

※【三河後風土記】には桶狭間の戦い後、信長は元康と和睦するため水野信元を使者として送るが元康は拒否する。その後度々水野信元を送り永禄4年の秋に誓紙を交わした、と記載。

※清須城で同盟が締結される話は【信長公記】などその他古い史料に記載はない。家康が清須城を訪問する話は【武徳編年集成】(元文5年(1740年)成立)や【徳川実紀】(天保14年(1844年)成立)に記載。

永禄5年(1562年)2月、元康が上ノ郷城 (西郡城) を攻撃、甲賀衆の活躍により城を攻略。城主 鵜殿長照を討ち取り、長照の子 氏長・氏次生け捕りにする。 上ノ郷城主に松平康元を置く。

駿府にいる築山殿・信康・亀姫と、鵜殿長照の子 氏長・氏次との人質交換が成立。石川数正が今川氏真のもとへ交渉に向かい、築山殿・信康・亀姫を取り戻す。

3月、元康が信長と同盟を結んだことにより、築山殿の父 関口親永は今川氏真に切腹を言い渡される。【松平記】※その数年後に氏真による関口親永に関する書状があることから、処刑はされていないとの説あり。

6月、今川軍に城を奪われていた菅沼定盈が野田城を攻撃、奪還する。

6月、今川氏真が18,000の兵を率いて出陣、三河の牛久保城へ入る。(【三河後風土記】には元康と信長の同盟を聞いて怒った氏真が、岡崎征伐のため出陣したと記載。)

今川軍が牛久保城の北にある一宮砦(城主 本多信俊)を攻撃する。

元康は兵3,000にて出陣、敵陣を突破して一宮砦の本多信俊を救出して退却する。その後氏真も武田軍が駿河へ侵攻するとの噂を聞き、撤退する。【三河後風土記】

※【寛政重修諸家譜】は氏真の侵攻を永禄7年の出来事としている。

永禄6年(1563年)3月、元康が牛久保城を攻撃、退却する。

3月、信康と織田信長の長女 徳姫(五徳)の婚姻が約束される。(二人とも5歳)(徳姫の輿入れは永禄10年(1567年))

7月、松平元康から松平家康へ改名する(22歳)。(徳川の姓を名乗るのは永禄9年12月29日)

|

三河一向一揆 永禄6年(1563年)、西三河に地盤を置く浄土真宗(一向宗)と対立が深まり、一揆が勃発する。 「永禄五年に、本證寺の寺内に罪人がいたのを、西尾城主 酒井正親が押し込み罪を裁いたので、永禄六年正月に各地域の門徒衆が集まり、土呂・針崎・野寺・佐崎に取り籠り一揆を起こし、御敵となった。」【三河物語】※発端の原因は史料により異なる 三河三ヶ寺の本證寺・上宮寺・勝鬘寺は守護使不入(守護大名の介入を拒否する特権が与えられた領地。夫役・段銭の免除、罪人逮捕禁止などの特権がある)となっていたが、家康に特権を侵害されたとして全門徒が蜂起、西三河は内乱状態となる。 家康の家臣にも多数の一向宗門徒がおり、本多正信・本多正重兄弟、石川重康、夏目吉信らは一揆方、本多忠勝・石川数正らは家康方に残り各家でも派閥が分かれる。 西尾城(酒井正親)、深溝城(松平伊忠 (深溝松平家 松平家忠の父) )、竹之谷城(松平清善)、形原城(形原松平家の松平家忠)、土井城(本多広孝)などは家康方となる。

針崎、上和田など各地で戦闘が行われる。 永禄7年(1564年)1月、馬頭原の合戦で勝利。一揆方の蜂屋貞次が降伏を申し出、和睦となる。 家康は降伏した蜂屋貞次ら家臣を赦免、寺院や道場は全て破壊し、僧侶は追放する。本多正信も追放処分となる。

|

永禄6年12月、遠江 曳馬城(後の浜松城)の城主 飯尾連龍が今川から家康方へ離反、今川軍の攻撃を受ける。(その後飯尾連龍は今川氏真と和睦するが、駿府に呼び出され誅殺される。)

永禄7年(1564年)、中断していた三河平定を再開、東三河へ侵攻する。

6月、松平家康が吉田城(城主 小原鎮実)を攻撃、包囲する。(翌年に落城)

6月、田原城を攻撃、占領する。城主に本多広孝を置く。

9月、一揆に加担した上野上村城を攻撃、占領する。

10月、三河北部の足助城を攻撃、占領する。

<今川家>

1560年以前の今川家

応仁1年(1467年)、応仁の乱が起きると、駿河守護で今川家第8代当主 今川義忠(今川義元の祖父)は上洛、花の御所へ入り東軍方となる。

この上洛中の文明2年(1470年)頃、今川義忠は幕府に仕える伊勢盛定の娘 北川殿と結婚する。(北川殿・伊勢盛時(早雲)の父である伊勢盛定は今川家との申次衆だった。)

文明5年(1473年)、今川義忠に嫡男 龍王丸(後の今川氏親)が誕生する。

文明6年(1474年)、今川義忠が斯波氏の遠江へ侵攻を開始する。遠江守護代 狩野氏の見附城を攻撃、滅亡させる。 ※先代の今川範忠までは、今川家は室町幕府と鎌倉府との争いに関わり、幕府方として東国へ派兵される役割があったが、今川義忠は東国への派兵を行わず遠江守護の斯波氏と争うようになる。 ※かつて足利尊氏に仕えた駿河今川家の初代当主 今川範国は、1336年に遠江・駿河守護職に就いたが、その後遠江今川氏 (分家) は当主 今川貞延の頃に弱体化し、斯波氏に遠江守護職が与えられていた。

文明7年(1475年)、遠江国衆の横地氏、勝間田氏が斯波氏へ離反したため今川義忠が攻撃するが、義忠は残党に襲われ流れ矢に当たって戦死する。※文明8年説もあり

今川義忠の嫡男 龍王丸(4歳。後の今川氏親)は幼少だったことから、小鹿範満(義忠の従兄弟、扇谷上杉家と血縁関係)を擁立する派閥との間で家督争いが起きる。 小鹿範満には扇谷上杉家の太田道灌(資長)と堀越公方 足利政知が軍勢を出して支援し、龍王丸が成人するまでという約束で小鹿範満が後継ぎと決まる。 ※室町幕府は小鹿範満を今川家当主とは認めなかったが、小鹿範満は以降12年間、事実上の今川家当主となる。

文明18年(1486年)7月、扇谷上杉家当主 上杉定正が家臣 太田道灌の台頭を恐れ、太田道灌を暗殺する。 これにより小鹿範満の支持勢力がなくなる。

長享1年(1487年)、龍王丸が成人しても小鹿範満は当主の座を譲らなかったことから龍王丸の母 北川殿は、室町幕府第9代将軍 足利義尚に奉公衆として仕える弟の伊勢盛時(早雲)へ協力を依頼する。 指示を受けた伊勢盛時(32歳)は京から駿河へ下向し、駿河館の南にある石脇城へ入る。

長享1年11月、今川家臣を率いた伊勢盛時が駿河館を襲撃、小鹿範満を討ち取る。 これにより龍王丸(今川氏親)が第9代今川家当主となる。

また伊勢盛時は駿河河東の富士郡南部まで侵攻し、今川領を拡大する。 その後駿河の情勢が安定すると、伊勢盛時は京へ帰還する。

長享1年、関東では山内上杉家の上杉顕定が台頭してきた扇谷上杉家と対立、長享の乱が始まる。

延徳3年(1491年)、伊豆の堀越公方 足利政知が死去(57歳)。足利政知の嫡男 足利茶々丸は素行が悪く軟禁されていたが、茶々丸は継母の円満院と堀越公方後継ぎの潤童子を殺害する。

明応1年(1492年)、甲斐の武田家では家督争いが起き、伊豆の足利茶々丸を支援する武田信縄と、信縄の当主に反対する信縄の父 武田信昌と子の信恵に分かれて抗争する。

今川家当主の龍王丸は、今川方で甲斐河内領の穴山氏を支援するため、今川軍を甲斐へ侵攻させ、穴山氏から人質を取り従属させる。また甲斐南部の大井氏も従属させる。

畿内では明応2年(1493年)、管領 細川政元(応仁の乱の際東軍を率いた細川勝元の子)と日野富子(室町幕府第8代将軍・足利義政の正室)による、第10代足利義材 (義尹/義稙) から第11代足利義澄への将軍擁廃立事件が起きる。(明応の政変)

明応2年(1493年)10月、伊勢盛時は細川政元の密命を受け駿河に入り、敵対勢力の堀越公方 足利茶々丸 (足利義澄の兄) を攻撃し、茶々丸を追放、堀越公方家を滅亡させる。(伊豆討入り)

明応3年(1494年)頃、龍王丸は元服して今川氏親と名乗り、丸子館から駿河館へ移る。

明応3年8月、伊勢宗瑞(この頃伊勢盛時が出家し、早雲庵宗瑞と名乗る。)は今川軍総大将として尾張・遠江守護 斯波氏の遠江を攻撃、今川家の領土を広げる。

明応4年(1495年)、伊勢宗瑞が茶々丸討伐との名目で甲斐へ侵攻、武田信縄と交戦する。 明応5年(1496年)、今川氏親が遠江の佐野郡(掛川付近)へ侵攻する。

明応7年(1498年)8月、伊勢宗瑞(早雲)が足利茶々丸に加担した伊豆の狩野氏を攻撃、降伏させる。逃亡していた茶々丸も自害に追い込み(甲斐国内とも言われる)、伊勢宗瑞は伊豆国を平定、領国化する。 (伊勢宗瑞は戦国大名として最初の領土拡大と支配を行う。またこの独立した行動は幕府・今川家の承認があったとされる)

(明応7年8月25日には南海トラフ沿いの東海道沖で巨大地震が発生(明応の大地震)、また明応8年には大飢饉が発生している)※明応の大地震では遠江 浜名湖の湖口が決壊して外海と繋がり、淡水湖でなくなる。

明応8年(1499年)頃、三河の戸田宗光が二連木城を拠点に今川家と対抗するが、今川の朝比奈泰以が戸田氏を攻撃、戸田氏を降伏させる。

明応8年(1499年)、今川氏親が遠江へ侵攻、遠江東部までを制圧する。

文亀1年(1501年)9月、伊勢宗瑞が甲斐東部 都留郡の吉田山城を攻撃する。

永正1年(1504年)頃、伊勢宗瑞が今川軍として掛川城主 朝比奈泰煕とともに斯波氏の遠江へ侵攻。二俣城や堀江城を落とし、遠江の大半が今川領となる。

永正1年(1504年)9月、扇谷上杉朝良の要請を受け今川氏親・伊勢宗瑞が出陣。山内上杉顕定・古河公方の足利政氏と立河原で合戦となる。 扇谷上杉軍は多摩川を渡河して攻撃、山内上杉軍は2,000もの戦死者を出し大敗する。(立河原の戦い)

しかし今川軍が撤退した後、11月に越後から越後守護代の長尾能景が山内上杉顕定の援軍として加勢し、山内上杉軍が河越城を攻撃する。山内上杉軍は椚田城、実田城を落城させ今川との街道を遮断する。 翌永正2年(1505年)3月、河越城を包囲された扇谷上杉朝良が降伏。長享の乱は終結となる。

永正3年(1506年)8月、伊勢宗瑞・今川氏親が三河へ侵攻。田原の戸田憲光からも軍勢を出させ、牧野氏の今橋城 (吉田城) を攻撃、占領する。城主 牧野古白を討ち取る。

さらに今川軍は進軍して岡崎城の北にある岩津城(城主 松平長親)を攻撃、岩津松平家を滅ぼす。 また奥平氏を従属させ、東三河を支配下に置く。

しかし永正5年(1508年)の今川軍による三河侵攻は失敗、今川軍は敗北する。これ以降戸田氏は今川を離反する。

永正5年(1508年)、畿内では周防の大内義興が足利義尹を擁立して入洛、細川高国も義尹方につき、足利義尹が将軍に復帰する。

今川氏親は将軍足利義尹を支持、氏親は遠江守護に補任され、また従四位下、修理大夫の官位を授かる。

永正5年(1508年)、伊勢宗瑞が今川軍の総大将として三河へ侵攻する。(伊勢宗瑞の今川家としての軍事行動は最後となる)

永正9年(1512年)、遠江吉良家臣の大河内貞綱が、今川方の曳馬城 (浜松城) (城主 朝比奈泰煕)を攻撃、占領する。

永正10年(1513年)、今川氏親が遠江の曳馬城を攻撃、奪い返す。

永正10年、氏親に嫡男 竜王丸(後の今川氏輝)が誕生する。

永正13年(1516年)、今川軍が甲斐へ侵攻、翌年に吉田山城を攻撃。その後甲斐の小山田氏と交戦が続く。 永正13年、遠江では大河内貞綱が蜂起して手薄となった曳馬城を奪還される。遠江守護の斯波義達も曳馬城へ入る。

永正13年、伊勢宗瑞と宗瑞の嫡男 氏綱が相模東郡へ侵攻、6月に三浦氏の三崎新井城を攻撃、7月に落城させる。これにより伊勢宗瑞が相模国を支配下に置く。

永正15年(1518年)8月、甲斐へ侵攻していた今川氏親が武田信虎と和睦、遠江へ引き返し曳馬城を攻撃する。水の手を断ち、大河内貞綱・斯波義達を降伏開城させる。 大河内貞綱は弟の巨海道綱とともに自害、斯波義達は出家させ尾張へ送られる。 (今川氏親が斯波氏を降伏させたことで、三河では斯波氏と連携していた戸田氏が劣勢となる。三河の牧野氏が今橋城 (吉田城) を奪還する。)

これにより今川家が遠江全域を支配下に置く。 以降斯波氏は弱体化し、尾張では清須三奉行の一つ、織田弾正忠家の当主 織田信定(信長の祖父)が台頭する。

永正16年(1519年)、氏親に三男 芳菊丸(後の今川義元)が誕生する。※四男との説もあり

この頃、今川氏親が病にかかり、政務は妻の寿桂尼が行う。

永正16年8月15日、伊勢宗瑞が韮山城で死去する(64歳)。嫡男の氏綱(33歳)が家督を継ぐ。(伊勢家の本拠が氏綱の在城する小田原城となる。)

大永2年(1522年)頃、芳菊丸(4歳)が仏門に出され、駿河富士山麓の善得寺(臨済寺)の吉良氏 琴渓承舜に預けられる。※当時は慣例として跡継ぎでない男児は仏門に出される。 琴渓承舜の没後は、弟子の九英承菊(後の太原雪斎)が芳菊丸の養育係となる。

大永6年(1526年)4月、今川氏親が33条からなる家法の分国法「今川仮名目録」を制定。訴訟の裁判基準や禁止事項を定める。 ・地頭による名田の没収の禁止 ・不当な土地境界線における処分(三分の一没収) ・不法住居侵入者の処理(殺害しても咎めなし) ・喧嘩におよぶ輩は双方とも死罪 ・家臣の不法行為の主人は咎めなし ・子供の刑事責任は十五歳以上 ・知行地の売買の禁止 ・他国との婚姻の禁止 (※一部抜粋)

大永6年(1526年)6月23日、今川氏親が死去する(56歳)。※または54歳。 家督は嫡男の氏輝(14歳)が今川家10代当主として継ぐ。後見人として母の寿桂尼が補佐する。

天文4年(1535年)7月、今川氏輝が物流を止める路次封鎖を行なったことで、反発した武田信虎が駿河へ進軍、今川氏輝も出陣して甲駿国境の万沢で交戦する。その間に今川の援軍として北条氏綱が出陣、北条軍は甲斐の山中で武田の小山田信有、勝沼信友と交戦になり、北条軍が勝利する。

武田の援軍として扇谷上杉家の上杉朝興が小田原へ向け進軍、これにより北条軍は撤退する。

天文5年(1536年)2月、今川氏輝の妹 瑞渓院と北条氏綱の嫡男 氏康との婚姻が成立。北条家との同盟が強化される。 その後、今川氏輝が小田原城を挨拶に訪問、氏輝は北条氏綱と和歌会を催し、小田原にひと月滞在する。

しかし駿河へ帰国後の3月17日に氏輝(24歳)が急死、続いて弟の今川彦五朗も同日に急死する。(感染症と言われるが詳細は不明)

残る弟の栴岳承芳(栴岳承芳は法号。後の今川義元)が当主となるが、花倉にある徧照光寺の玄広恵探(義元の異母兄)を擁立する反対派の福嶋氏が蜂起して家督争いが起きる。(花倉の乱) 同盟関係の北条氏綱は栴岳承芳を支援して軍勢を派遣、花倉城を攻撃する。福嶋氏は討伐され、玄広恵探は自害となる。

勝利した栴岳承芳は将軍足利義晴の偏諱を申請して「義」の字を与えられ、今川家11代当主として今川義元と名乗る(18歳)。

天文6年(1537年)2月、太原雪斎が武田家と交渉、今川義元が武田信虎の娘 定恵院を正室に迎え、武田家と同盟を結ぶ(甲駿同盟)。 これに北条氏綱は怒り、今川領の駿河河東(富士川以東の地域)へ侵攻、吉原を占領して拠点とする。(第一次河東一乱)

天文9年(1540年)、尾張の織田信秀が西三河の安祥城 (安城城) (城主 松平長家)を攻撃、占領される。

天文10年(1541年)、甲斐では武田信虎が信濃小県郡へ侵攻、海野平の戦いで海野棟綱に勝利する。しかし甲斐へ帰国後の6月14日、今川義元を訪問するため駿州往還を下るが、息子の武田晴信(信玄)が国境に兵を配置して封鎖、信虎を国外へ追放する。 義元は武田信虎を受け入れ、駿河で居住させる。

天文10年7月17日、相模では当主 北条氏綱が死去(55歳)。嫡男の氏康が後北条家第3代当主となる。

天文13年(1544年)、北条家と武田家の間で同盟が結ばれる。(北条家は両上杉氏、武田家は山内上杉家と対立していて利害が一致した。)

天文13年(1544年)10月、信濃高遠で武田晴信と高遠頼継が交戦。翌年5月に武田の援軍として今川軍が加勢する。

天文13年12月、遠江の国衆 井伊直満に謀反の疑いがあると、井伊家家老の小野政直より讒言があり、義元は駿府へ井伊直満を呼び出し誅殺する。 (嫡男の井伊直親は信濃へ逃れるが、弘治元年 (1555年) に井伊谷への帰参する。)

天文14年(1545年)、義元が山内上杉憲政と同盟を結び、北条家に圧力をかける。 8月、義元は占領されていた東駿河にある北条の拠点 吉原城へ進軍する。武田晴信も今川の援軍として進軍する。(第2次河東一乱) 北条氏康は急ぎ吉原城へ入るが、武田晴信の援軍を見て城から退却する。

山内・扇谷の両上杉氏とも争う北条氏康は窮地に追い込まれ、武田晴信に仲介を頼み、今川家と和睦する。和睦条件として東駿河の河東地域が今川領に戻る。

その後、北条氏康は天文15年 (1546年) の河越城の戦いで山内・扇谷上杉軍に勝利し、扇谷上杉家を滅亡させる。

天文15年(1546年)11月、今川軍が三河平定のため侵攻。 11月24日、田原戸田氏が牧野氏から奪い占領していた吉田城(城主 戸田宣成)を攻撃、占領する。吉田城を東三河の拠点とする。

天文16年(1547年)閏7月、今川軍が戸田氏の居城 田原城を攻撃する。(翌年落城させる)

天文16年(1547年)、三河岡崎城主の松平広忠は織田信秀の攻撃を受け、今川義元へ援軍を要請する。義元は人質を求め、松平広忠は息子の竹千代(後の徳川家康 6歳)を出すが、家臣の裏切りにより竹千代は織田家へ売られてしまう。

※近年の研究では、越後本成寺 僧侶日覚の手紙で「岡崎は弾江かう参(降参)の分にてからからの命にて候」(年次比定天文16年9月)とあり、 また天文17年3月11日付 織田信秀宛北条氏康書状に「岡崎の城、其の国より相押さえ候」との一文があることから、竹千代は織田信秀に敗れた松平広忠が人質として織田家へ出したと考えられている。 その場合、織田に降伏した松平広忠がいつ今川方に戻ったかは不明。

天文17年(1548年)3月19日、小豆坂の戦い。 岡崎城主 松平広忠の援軍要請により、今川の太原雪斎、朝比奈泰能(兵数10,000)が三河へ到着。これを聞いた織田信秀(兵数4,000)が三河へ進軍、岡崎城の南東にある小豆坂で両軍が交戦となる。 戦いは今川・松平軍の勝利となる。 ※小豆坂の戦いは【松平記】【家忠日記増補】では天文17年、【武徳大成記】では天文17年と天文11年とあり、諸説分かれている。

天文17年(1548年)8月、今川軍が攻撃中の田原城(城主 戸田堯光)を落城させる。

天文18年(1549年)3月6日、岡崎城主 松平広忠が家臣の岩松八弥の謀反により殺害される(24歳)。※死因は病死説もあり

天文18年11月、今川軍の太原雪斎が天文9年より織田に奪われていた三河国の安祥城を攻撃、城主 織田信広(織田信長の異母兄)を捕らえる。

雪斎は捕らえた織田信広と竹千代(8歳 家康)の人質交換を提案、織田方が受け入れ、竹千代は今川家へ戻る。

今川義元は竹千代が幼少であるため駿河に引き取り、岡崎城には山田景隆、飯尾乗連、二俣持長を在城させ三河方面を統治させる。

またこの戦いで三河 西条吉良氏の吉良義安が織田方についたため、義元は吉良義安を捕らえ駿府へ送る。 義元は吉良義安の弟 義昭に東条吉良氏も継がせ、吉良氏を統一して今川家の傘下に入れる。 ※吉良氏は室町時代に足利御三家として幕府要職を歴任した名門。今川氏は吉良氏の分家にあたり、太原雪斎は書状で吉良氏当主を「御屋形様」と呼んでいる。

天文19年(1550年)6月、義元の正室・定恵院(武田信虎の長女)が死去。

天文21年(1552年)11月、定恵院の死により武田家との婚姻関係が解消したため、今川義元の娘 嶺松院を武田晴信の嫡男 義信と婚姻させる。

天文22年(1553年)、武田晴信の娘 黄梅院と北条氏康の子 氏政の婚約が成立する。※当初は氏康の長男 西堂丸(氏親)と婚約の予定だったが、西堂丸は天文21年3月に死去となり婚約のやり直しが行われた。 天文23年(1554年)7月には北条氏康の娘 早川殿が義元の嫡男 氏真(嶺松院の兄)と婚約し、甲相駿三国同盟が成立する。

天文22年(1553年)、義元は父 氏親が制定した「今川仮名目録」に追加法(仮名目録追加21条)を加える。

弘治1年(1555年)、赦免された吉良義安が三河の西尾城へ戻り、今川家に対して挙兵する。しかし今川軍により鎮圧される。 翌年には作手の奥平定能、田峯菅沼定継、上野城の酒井忠尚、大給松平家の松平親乗らが今川家から離反する。 奥平定能は家臣団により高野山へ追放(後に赦免)、菅沼定継は弟らが従わず菅沼一門に討たれ、両家は再び今川配下となる。その後も大規模な国衆の反乱が続く。(三河忩劇)

弘治2年(1556年)1月、駿河の松平元信(家康 15歳)が義元の姪である築山殿(父の関口親永(氏純)は今川家御一家衆)を正室に迎える。※築山殿が義元の姪と記載しているのは【松平記】

永禄1年(1558年)4月、三河 寺部城の鈴木重辰が今川から離反、織田方につく。義元は松平元信に命じ寺部城を攻撃させ、勝利する。(徳川家康の初陣となる)

永禄1年、義元は嫡男 氏真に家督を譲り、今川氏真が今川家12代当主となる。 義元自身は三河の安定や尾張への侵攻準備を行う。

永禄2年(1559年)3月、今川義元が七ヶ条の軍令を発布、織田家との戦いに備える。

永禄2年、元織田家臣 山口教継の調略により、尾張の沓掛城・大高城が今川方となる。今川義元は鳴海城に岡部元信、大高城に朝比奈輝勝を配置する。 山口教継と子 教吉は駿河に呼び出し、切腹させる。(再度の寝返りを疑ったと言われる)

永禄2年、織田信長が鳴海城の周囲に丸根砦・鷲津砦・善照寺砦・丹下砦・中島砦を築いて兵を配置、包囲する。

今川義元は大高城へ兵糧補給を行い、鵜殿長照を入れ大高城主とする。

|

桶狭間の戦い※詳細は織田家を参照 永禄3年(1560年)5月12日、義元が兵数20,000の大軍を率いて駿府城を出陣、尾張へ向かう。 5月17日、義元が尾張 沓掛城へ入る。 5月19日明け方、松平元康が丸根砦(城主 佐久間盛重)を攻撃、朝比奈泰朝が鷲津砦(城主 織田秀敏、飯尾定宗・尚清)を攻撃して占領する。 5月19日正午頃、沓掛城を出た今川義元は桶狭間山で休息を取る。 信長は中島砦へ進軍、さらに出陣したところ大雨となる。 |

この敗北により今川家は主君の義元だけでなく、譜代家臣の三蒲左馬助、朝比奈主計頭、山田景隆、松井宗信、井伊直盛 (井伊直虎の父) に加え、由比正信、一宮宗是ら多くの国衆を失い国力が弱体化する。

合戦後、敗れた今川勢は岡崎城、知立城、重原城から撤退。松平元康(19歳)は空城となった生誕の地、岡崎城へ入る。

鳴海城にいた岡部元信は抵抗を続けるが、織田軍に降伏して開城する。岡部元信は退却途中、刈谷城を攻撃、刈谷城主 水野信近を討ち取る。

永禄4年(1561年)、松平元康が今川家から独立する。以降三河の今川方の城が攻略される。 4月11日、松平元康が今川方の諸城へ攻撃を開始、牛久保城を攻撃されるが防ぐ。 (後の永禄10年に今川氏真が鈴木重時、近藤康用へ宛てた書状で、「去酉年 (永禄4年) 四月十二日岡崎逆心之刻」と伝えており、氏真が松平元康の離反を認識した日となっている。)

永禄4年5月、織田信長が西三河へ侵攻、今川方の拳母城を攻撃される。

松平元康が独立したことで、今川氏真は吉田城の小原鎮実に、松平家についた国衆から預かった人質を処刑するよう命じる。 人質は山家三方衆(田峯菅沼氏・長篠菅沼氏・作手奥平氏)、野田菅沼氏の人質など11~14名で、処刑は城下の吉田山龍拈寺で行われた。

永禄4年7月、小原鎮実が松平家についた野田城(城主 菅沼定盈)を、伊賀者を用いて攻略する。

永禄5年(1562年)6月、親戚である西郷氏の許へ逃れていた菅沼定盈が反撃、野田城を攻撃して城代 稲垣氏俊を討ち取り奪還する。以降野田菅沼氏は松平方につく。

永禄5年6月、今川氏真が18,000の兵を率いて駿府を出陣、三河の牛久保城へ入る。(【三河後風土記】には松平元康と信長の同盟を聞いて怒った氏真が、岡崎征伐のため出陣したと記載。)

今川軍が牛久保城の北にある一宮砦(城主 本多信俊)を攻撃する。

それに対し、松平元康が兵3,000にて出陣、今川軍の陣を突破して一宮砦の本多信俊を救出して退却する。その後氏真も武田軍が駿河へ侵攻するとの噂を聞き、撤退する。【三河後風土記】

※【寛政重修諸家譜】は氏真の侵攻を永禄7年の出来事としている。

|

井伊直虎が井伊家当主となる 永禄5年(1562年)12月、遠江の井伊家19代当主 井伊直親(井伊直平の三男 井伊直満の子)が、松平元康に通じていると井伊家家老の小野道好(政次)より讒言があり、陳謝のため駿府へ向かう。 しかしその道中、掛川で今川家の重臣 朝比奈泰朝により井伊直親は殺害される(28歳)。 井伊家は直親の嫡男 虎松(後の井伊直政)が幼少のため、井伊直親の祖父 井伊直平が後見役となる。 翌永禄6年(1563年)9月、井伊直平が死去(75歳)となり、桶狭間の戦いで戦死した18代当主 井伊直盛(井伊直平の嫡男 井伊直宗の子)の娘で出家していた直虎が家督を継ぐ。※17代当主 井伊直宗は天文16年(1547年)に戦死したとされる。 ※【井伊家伝記】では井伊直盛の子 次郎法師(直虎とされる)は女で領主と記載されている。 |

永禄6年(1563年)、遠江 曳馬城主 (後の浜松城) の飯尾連龍が、犬居城主の天野景泰・元景父子、二俣城主 松井宗恒と共に今川家を離反、松平方につく。(遠州忩劇) 義元は新野親矩に命じて曳馬城を攻撃するが、新野親矩は討死となり敗北する。(翌年も曳馬城を攻撃するが、落城できず和睦となる。)

<武田家>

1560年以前の甲斐国 ~国内の争乱から甲斐の統一、信玄の信濃侵攻~

応永23年(1416年)に鎌倉で起きた上杉禅秀の乱後、甲斐国では禅秀方についた甲斐守護の武田信満が足利持氏に討たれ、以降甲斐国は守護武田氏の力が弱まり、甲斐守護代の跡部氏や在地の国衆が台頭していた。

康正1年(1455年)、武田家13代当主に武田信昌(武田信虎の祖父)が就く。

寛正5年(1464年)に守護代跡部氏の跡部明海が死去すると、武田信昌は信濃諏訪氏の支援を受け夕狩沢合戦で子の跡部景家に勝利、小田野城で跡部景家を自害させ、跡部氏を滅ぼす。

その後甲斐国は武田一族の国衆や一族以外の国衆が台頭し、互いに勢力を争うようになる。

<甲斐の有力国衆> 栗原氏(武田家8代当主 武田信成の子 武続) 穴山氏(武田家7代当主 武田信武の子 義武が穴山氏の養子に入る) 油川氏(武田家13代当主 武田信昌の次男 信恵) 岩手氏(武田家13代当主 武田信昌の子 縄美) 大井氏(武田家7代当主 武田信武の子 信明) 今井氏(武田家10代当主 武田信満の子 今井信景) 小山田氏 加藤氏 小菅氏

延徳2年(1490年)9月、穴山氏と大井氏との間で合戦が起きる。

明応1年(1492年)、武田宗家の武田信昌が落合館に隠居、嫡男 信縄(武田信虎の父)に家督を譲る。(武田信昌は隠居後も政権運営に関わる) しかしその後、武田信昌は次男 油川信恵の相続を望んだため、家中が信縄派と信恵派に分かれ、内乱が起きる。

信恵は勝山城を拠点に父 信昌や小山田氏、国外勢力では今川家、伊勢盛時(早雲)を味方につける。 信縄は明応2年 (1493年) に伊勢盛時により堀越公方を攻撃された足利茶々丸や、山内上杉家と組んで抗争を続ける。

明応4年(1495年)、伊勢宗瑞(早雲)が茶々丸討伐との名目で甲斐へ侵攻、武田信縄と交戦する。

明応7年(1498年)8月25日、南海トラフ沿いの東海道沖で巨大地震が発生(明応の大地震)、これにより信縄と信昌・信恵が和睦となる。

永正2年(1505年)、当主 武田信昌が死去(59歳)。

永正4年(1507年)2月14日、武田信縄が病により死去(37歳)。信縄の嫡男 信直(10歳(または14歳)。後の武田信虎)が跡を継ぐ。

信縄の死をきっかけとして信恵は和睦を破棄、国衆の岩手縄美、栗原昌種、小山田弥太郎などを味方につけ、信直(信虎)に挙兵する。 信直には大井信達、今井信是、栗原信友、穴山信懸が味方につく。

永正5年(1508年)10月4日、両軍は坊ケ峰で合戦となり、信直軍が勝利、信恵軍は壊滅する。信恵とその息子3人、岩手縄美、栗原昌種、河村重家ら油川一族が戦死する。 この勝利により、武田家当主は宗家の武田信直(信虎)となる。

永正6年(1509年)秋、武田信直(信虎)は小山田領攻撃のため甲斐東部の都留郡へ侵攻、翌年に小山田氏を従属させる。信直は敵対していた小山田弥太郎の子 小山田信有と信直の妹を結婚させる。 また信直は小山田氏の備えとして勝沼郡に弟の勝沼信友を配置する。

永正10年(1513年)5月、今川家と交流があり信直方の穴山氏当主 穴山信懸が息子に暗殺される。跡を継いだ穴山信風は隣接する大井氏の大井信達とともに今川方に従属する。

永正12年(1515年)10月、信直が敵対した大井信達の富田城を攻撃するが敗北する。(大井合戦が始まる)

永正12年12月、今川氏親が大井氏の援軍として福島助春ら(兵数1,000)を派遣、今川軍は甲斐へ侵攻し、油川信恵の拠点だった勝山城に入り、交戦を続ける。

永正14年3月、武田軍が優勢となり、甲斐の今川軍は孤立したため、今川氏親が和睦を申し出る。 大井信達も降伏し、信直と和睦する。大井信達の娘(大井の方)が信直に嫁ぎ、正室となる。

永正14年、信直(信虎)に長男 竹松が誕生する。(竹松は大永3年 (1523年) の7歳で死去する。)

永正15年(1518年)、信直(信虎)は拠点を石和館 (川田館) から甲府へ移す。翌永正16年8月より躑躅ヶ崎館を建設、城下に家臣の屋敷も建設する。 12月、信直が躑躅ヶ崎館へ入る。

永正16年(1519年)、伊豆・相模国を平定した伊勢宗瑞が隠居、嫡男の氏綱(33歳)が家督を継ぐ。(伊勢家の本拠が氏綱の在城する小田原城となる。)

永正16年8月15日、伊勢宗瑞が韮山城で死去する(64歳)。

永正17年(1520年)、躑躅ヶ崎館の建設に伴い、信直は国衆へ屋敷を甲府に移すよう命じるが国衆は反発、大井信達、今井信是、栗原信友らが蜂起するが、信直が鎮圧する。

信直は大井信達を隠居させ、今井信是は息子の信元に家督を譲らせる。信直は備えとして躑躅ヶ崎館の裏(北の丸山)に要害山城を築城する。

永正18年(1521年)4月、信直は朝廷より従五位下に叙任され、名を武田信虎へ変更する。

|

福島乱入事件 永正18年(1521年)2月、今川軍が甲斐へ侵攻、河内の穴山信風が今川方となる。 永正18年7月、信虎が河内の穴山信風を調略、再び武田に従属させる。穴山信風は駿河に預けていた人質を帰国させる。 大永1年(1521年)9月、今川方の土方城(高天神城)主 福島助春(兵数5,000)が出陣、甲斐の河内へ侵攻する。 信虎は河内の大島で迎え撃つが、甲斐の国衆からの参戦はなく、兵力で劣る武田軍は敗北する。 大永1年9月16日、福島助春率いる今川軍は甲府盆地へ進軍、大井氏の居城 富田城を攻撃、占領する。 信虎は臨月の大井夫人を要害山城へ避難させる。 大永1年10月16日、飯田河原の戦いで武田軍が兵数2,000で今川軍に勝利する。(この戦いの後、11月3日に次男 太郎(後の武田信玄)が誕生する。) 大永1年11月23日、福島助春は態勢を立て直し再び大軍で甲府へ侵攻するが、上条河原の戦いで武田軍が勝利、原虎胤が大将の福島助春を討ち取る。 今川軍の残党3,000は戸田城に籠るが、翌大永2年1月にようやく信虎が降伏を認め、開城させる。残党は駿河へ帰国させる。 (この頃今川氏親は病にかかり、甲斐へ援軍を送れなかった。) |

大永1年(1521年)11月3日、要害山城で信虎に次男 太郎(後の武田信玄)が誕生する。母は大井の方。

大永2年(1522年)、信虎が甲斐の国衆や家臣を連れ、身延山久遠寺へ参詣、その後富士山に登り、山頂を一周するお鉢巡りを行う。(国内を沈静化させた信虎が、自身が甲斐当主であることを国内外に誇示した。)

大永3年(1523年)、北条家の侵攻により、抗争を続けていた扇谷上杉家の上杉朝興と山内上杉家の上杉憲房が和睦、同盟を結ぶ。両上杉家は武田家とも同盟を結ぶ。

大永4年(1524年)1月13日、北条氏綱が江戸城の扇谷上杉家の家臣 太田資高を内応させ、江戸城を占領する。

大永4年2月、信虎(兵数18,000)が扇谷上杉家の援軍として相模津久井郡へ進軍。7月21日、武田軍が上杉朝興とともに北条領の岩村城を攻撃する。 城主 太田資頼(扇谷上杉から北条方に寝返っていた)は降伏、扇谷上杉氏に帰参する。

大永5年(1525年)、山内上杉家と北条家が和睦となったことで、武田家も北条家と一時和睦する。(和睦は直後に破綻する)

享禄1年(1528年)8月、信虎が信濃諏訪郡へ侵攻。これに対し諏訪頼満・頼隆も出陣し、信濃国境付近の境川で交戦となる。 武田軍は夜襲を受け敗北、甲斐へ撤退する。

享禄1年、甲斐では洪水や大干ばつが発生、信虎は徳政令を出す。

享禄2年(1529年)、信虎が一族の加賀美虎光を討つと、それを諌めた家臣の馬場虎貞、内藤虎資、山県虎清を処刑する。(信玄の代にそれぞれの家名を復興させ、馬場信春、内藤昌豊、山県昌景が仕えることになる。)

享禄3年(1530年)1月、扇谷上杉家の上杉朝興が北条領へ侵攻、小沢城、世田谷城を占領する。武田の小山田信有もこれに合わせて北条領へ侵攻する。 4月、武田の動きに北条氏綱が出陣、矢坪坂で小山田信有が北条軍に敗北する。

享禄4年(1531年)、山内上杉家 上杉憲房の未亡人を信虎の側室へ迎え入れることに国衆が反発。 栗原信重・栗原兵庫・今井信元・大井信業、また譜代の飯富虎昌が甲府を退去する。2月2日、信虎は出陣して大井信業を討ち取る。 諏訪頼満も反乱軍に加わり、3月12日には河原部合戦で信虎と交戦、栗原兵庫を討ち取り信虎が勝利する。飯富虎昌、栗原信重も降伏させる。(この日に穴山信風も戦死したとされる。) (飯富虎昌は降伏した後、信虎に臣従する。)

天文1年(1532年)9月、今井信元は浦城に籠り抵抗するが降伏。これにより信虎は甲斐国の反対勢力を全て制圧し、甲斐国を統一する。

天文2年(1533年)、扇谷上杉朝良の娘が信虎の嫡男 太郎(晴信)へ嫁ぎ、扇谷上杉家との同盟が強化される。(しかし翌年、上杉朝良の娘は出産の際に子とともに死去する。)

天文4年(1535年)7月、今川氏輝が物流を止める路次封鎖を行なったことで、信虎が今川領へ侵攻、氏輝も出陣して甲駿国境の万沢で合戦となる。 その間に今川の援軍である北条氏綱が甲斐の山中に侵攻、8月22日、小山田信有、勝沼信友(信虎の弟)が北条軍と交戦するが、敗北する。勝沼信友は討死する。

武田の援軍として扇谷上杉家の上杉朝興が小田原へ向け進軍、これにより北条軍は撤退する。

天文4年9月17日、信虎は諏訪頼満と甲信濃国境の堺川で対面し、諏訪氏と同盟関係となる。

天文5年(1536年)、嫡男の太郎が元服、将軍義晴より偏諱を受け、「晴」の一字を授かり武田晴信と名乗る(16歳)。 また朝廷より晴信は従五位下に叙任、信虎は従四位下に遷任される。

天文5年(1536年)3月、駿河では小田原訪問から帰国した当主 今川氏輝が急死(24歳)。同日に弟の今川彦五朗も急死する。 これにより家督争いが勃発、残る弟の栴岳承芳(栴岳承芳は法号。後の今川義元)と玄広恵探(義元の異母兄)の間で対立する。(花倉の乱)

信虎は北条氏綱とともに栴岳承芳を支援、争いは天文5年6月に承芳が勝利する。 承芳は将軍足利義晴の偏諱を申請して「義」の字を与えられ、今川家11代当主として今川義元と名乗る(18歳)。

敗れた玄広恵探方の今川家臣が甲斐へ逃れてくると、武田家臣の前嶋一門が匿うが、信虎は前嶋一門を誅殺する。また信虎はこれを強く諫めた家臣の工藤虎豊も誅殺する。

天文5年7月、今川氏の仲介で京都の公家で左大臣・三条公頼の次女、三条の方が晴信の継室として嫁ぐ。

天文5年11月、信虎と晴信が信濃へ侵攻、佐久郡海ノ口城を攻撃する。(信玄の初陣とされる)

天文6年(1537年)2月、今川家臣の太原雪斎が武田家と交渉、信虎の娘 定恵院を今川義元に嫁がせ、今川家と同盟関係になる(甲駿同盟)。

これに今川と同盟関係の北条氏綱は怒り、今川領の河東(富士川以東の地域)へ侵攻、吉原を占領して拠点とする。(第一次河東一乱) 甲斐国内でも今川家との同盟に反対する派閥の静粛や、家臣の退去など反発が起きる。

天文7年(1538年)10月、関東では第一次国府台合戦が起き、北条が小弓公方 足利義明・里見義堯に勝利する。北条家は伊豆、相模、武蔵、下総南部、上総北部までを支配し、領土を広げる。

天文7年(1538年)、晴信に嫡男 太郎(後の武田義信)が誕生する。母は三条の方。

天文9年(1540年)5月、信虎が信濃佐久郡へ侵攻。板垣信方が1日で36もの砦を落とし、佐久郡を制圧する。

天文9年8月11日、巨大台風が上陸、紀伊半島から東北地方まで大きな被害が出る。

天文9年11月、信虎の娘 禰々を諏訪頼重に嫁がせ、同盟関係を強める。

天文10年(1541年)春、甲斐では前年の台風の影響により、大飢饉が発生する。

|

信虎の追放 天文10年(1541年)5月13日、信虎が村上義清、諏訪頼重とともに信濃小県郡へ侵攻、海野棟綱を攻撃する。(海野平の戦い) 敗北した海野棟綱は関東管領 上杉憲政を頼り上野へ逃亡する。(この時海野一族である真田幸綱も上野へ向かう) 6月4日、信虎と晴信は甲斐へ帰国する。 6月14日、信虎は娘婿である今川義元を訪問するため、甲府を出発する。 6月17日、晴信が躑躅ヶ崎館へ入る。 信虎が駿州往還を南下して駿河国に入った後、晴信は足軽により甲斐の国境を封鎖する。 信虎は甲斐へ戻ることができず国外追放となり、今川家を頼り隠居となる。 (悪逆無道な信虎の追放により、甲斐の民衆は老若男女問わず喜んだとされる) これにより、武田晴信が武田氏第19代当主となる。 |

天文10年(1541年)7月、上杉憲政(兵数3,000)が海野棟綱らの領地を回復するため、碓氷峠を越え信濃へ侵攻する。 それに対し諏訪頼重が出陣するが、武田・村上義清に無断で上杉憲政と講和し、所領を分割する。 武田家は信虎が制圧した信濃の領土を失い、また友好関係が続いていた山内上杉家と敵対関係となる。

天文10年、武田晴信に次男 武田二郎(海野信親)が誕生する。(【甲陽軍鑑】では海野信親は盲目であったとされる)

天文10年7月17日、相模では当主 北条氏綱が死去(55歳)。嫡男の氏康が後北条家第3代当主となる。

天文11年(1542年)6月、晴信は諏訪頼重と同盟を破棄、討伐のため信濃 諏訪領へ侵攻する。諏訪頼重は上原城を捨て桑原城で籠城するが、降伏する。晴信は諏訪頼重を甲斐へ送り、自害させる。

天文11年9月、諏訪領は宮川を境に高遠諏訪氏の高遠頼継と武田家で分割されたが、高遠頼継は東の武田領を奪う。 9月25日、晴信は高遠頼継と宮川で交戦、小山田信有の活躍により勝利する。また福与城を降伏させ、諏訪領を制圧する。高遠頼継は高遠城へ帰城する。

天文12年(1543年)9月、晴信が信濃小県郡へ侵攻、調略により長窪城(城主 大井貞隆)を占領する。

天文12年、晴信に三男 信之が誕生する。(信之は天文22年 (1553年) に11歳で死去する。)

天文13年(1544年)、北条家と武田家の間で同盟が結ばれる。(北条家は両上杉氏、武田家は山内上杉家と対立していて利害が一致した。)

天文14年(1545年)4月、武田軍が高遠城を攻撃、城主 高遠頼継を降伏させる。

天文14年7月、今川義元は北条に占領されていた東駿河の吉原城へ進軍する。晴信も今川の援軍として出陣する。(第二次河東一乱) 山内・扇谷の両上杉氏とも争う北条氏康は窮地に追い込まれ、晴信に仲介を頼み、今川家と和睦する。和睦条件として駿河の河東地域が今川領に戻る。

天文15年(1546年)、晴信に四男 四郎(後の武田勝頼)が誕生する。

天文15年5月、晴信が信濃佐久郡へ侵攻、内山城(城主 大井貞清)を攻撃、占領する。

天文16年(1547年)閏7月、晴信は信濃佐久郡へ侵攻、志賀城(城主 笠原清繁)を攻撃する。 笠原清繁は関東管領 上杉憲政へ援軍を頼み、それに応じた上杉軍が碓氷峠を越える。晴信は板垣信方、甘利虎泰、横田高松らを進軍させて小田井原の戦いで上杉軍に勝利する。

晴信は志賀城の周りに討ち取った首級三千を並べ掛けて威嚇し、志賀城を攻撃して落城させる。(晴信は捕らえた多数の男女を人身売買に出す。)

天文16年(1547年)6月1日、晴信は領国統治のため分国法「甲州法度次第」を制定する。 家臣に対する規律(喧嘩両成敗など)、米銭の貸借、地頭と百姓の紛争、百姓への納税など国の法律を定める。末尾には晴信自身も違反した際は訴えてよいことが書かれる。 (当初は26か条、天文23年には条目が追加され57か条となる。)

天文17年(1548年)2月、晴信が信濃へ侵攻。埴科郡 葛尾城主 村上義清を攻撃する。(村上義清は志賀城の笠原氏と同盟関係にあり、武田が志賀城を攻撃したことで村上氏との友好関係は解消されていた)

2月14日、武田軍と村上軍は上田原の戦いで交戦する。 武田軍は重臣の板垣信方、甘利虎泰を失う敗北となり、晴信自身も負傷する。

天文17年4月、信濃守護の小笠原長時が村上義清らと諏訪へ侵攻。7月、晴信は甲府を出陣、上原城へ入る。7月19日夜明けに晴信は塩尻峠の麓で陣を張る小笠原軍を急襲、勝利する。 翌天文18年にかけて、晴信は村上方についた佐久郡を再び平定する。

天文19年(1550年)7月15日、小笠原長時の居城である林城へ侵攻。支城の深志城 (松本城) 、犬甘城が落城すると、小笠原長時は城を捨て村上義清のもとへ逃亡する。 晴信は深志城に馬場信春を配置、中信濃を支配下に置く。

天文19年9月9日、村上義清が北信濃の高梨氏と交戦している隙をつき、晴信が支城である砥石城を攻撃する。 武田軍は東西が崖の要害である砥石城を攻略できず、村上義清は高梨氏と和睦すると、両軍で砥石城へ進軍する。

10月1日、晴信は城攻めを諦め撤退を開始するが、村上軍の追撃を受け1,000名を討ち取られる大敗北となる。(砥石崩れ)

天文20年(1551年)5月、真田幸隆により村上方の埴科郡の国衆 清野氏・寺尾氏に調略が行われ、また砥石城の足軽大将 矢沢頼綱を内通させ、砥石城を攻略する。

天文21年(1552年)11月、今川義元の娘 嶺松院と武田晴信の嫡男 義信が婚姻する。

天文22年(1553年)1月、晴信の娘 黄梅院と北条氏康の子 氏政が婚約する起請文が交わされる。※当初は氏康の長男 西堂丸(氏親)と婚約の予定だったが、西堂丸は天文21年3月に死去となり婚約のやり直しが行われた。

天文22年3月、晴信は旧小笠原領の安曇郡、筑摩郡の制圧を進める。また荒砥城の屋代氏、室賀城の室賀氏、海野氏、塩崎氏など、次々に信濃の国衆を武田方につかせる。

天文22年4月、晴信が北信濃へ侵攻、孤立していた葛尾城を攻撃、村上義清は越後へ逃れる。 5月、村上義清は上杉軍の支援を受け葛尾城を奪還するが、8月に晴信は再び葛尾城を落城させる。

天文22年9月、第一次川中島の戦い。村上義清や北信国衆の要請を受け長尾景虎 (上杉謙信) が信濃へ侵攻、武田についた荒砥城や虚空蔵山城を攻略する。武田軍は塩田城から反撃するが、小規模な戦闘に終わり両軍は撤退する。

天文22年7月、晴信の嫡男 太郎が将軍足利義藤(義輝)より偏諱を受けて一字を授かり、武田義信と名乗る(16歳)。

天文23年(1554年)7月、北条氏康の娘 早川殿と今川義元の嫡男 氏真が婚姻する。

12月、晴信の娘 黄梅院が北条氏康の子 氏政の元に嫁ぐ。これにより武田・今川・北条家の三国が婚姻関係となり甲相駿三国同盟が成立する。

天文23年7月、晴信・義信が出陣、佐久郡を平定する。また別働隊が下伊那、木曽郡へ侵攻、木曽福島城の木曽義康・義昌父子を武田に従属させ、和田城も降伏させる。 これにより信濃南部を支配下に置く。

天文24年(1555年)4月、第ニ次川中島の戦い。信濃国善光寺を巡り、長尾景虎 (上杉謙信) と晴信が犀川を挟み両軍が約200日対峙する。 晴信の調略により、善光寺の別当 栗田永寿は長尾方から武田につく。(この時、善光寺如来像を持ち出し、後年甲斐へ移される) 今川義元の仲介により、閏10月に両軍は撤退する。

弘治3年(1557年)、第三次川中島の戦い。晴信が善光寺の西北にある葛山城を攻略。長尾景虎 (上杉謙信) は善光寺までの進出、緊張状態が続く。 小規模な戦闘の後、将軍足利義輝より和睦の御内書が届き、両軍は撤退する。

弘治3年、晴信に五男 仁科盛信(勝頼の異母弟)が誕生する。

弘治4年(1558年)1月、晴信が将軍足利義輝より信濃守護に補任される。

永禄1年(1558年)10月、晴信は甲斐に善光寺を創建、翌永禄2年2月、第ニ次川中島の戦いで持ち帰った善光寺如来像を奉遷する。

永禄1年、北条により本拠の上野平井城を追われた上杉憲政が、越後へ入り長尾景虎を頼る。山内上杉家の影響力がなくなった上野国では、旧山内上杉家臣の箕輪城主 長野業正が勢力を伸ばす。

永禄2年(1559年)、晴信は長尾景虎との戦いに備え、海津城(後の松代城)を山本勘助に命じて築城する。(翌年に完成) 永禄2年、永禄の飢饉が発生、甲斐国は大規模な水害に遭う。

永禄2年2月、武田晴信が出家、法名「徳栄軒信玄」を名乗る(39歳)。

-------------------------------------------

永禄3年(1560年)

永禄3年(1560年)5月、尾張へ侵攻した今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に討たれる。嫡男 氏真が家督を継ぐ。

永禄3年(1560年)、武田信玄に六男 大勝(武田信清)が誕生する。※誕生は永禄6年、また七男とも言われる。

永禄4年(1561年)閏3月16日、関東遠征で小田原城を攻撃している長尾景虎(謙信)が鎌倉鶴岡八幡宮へ移動、上杉憲政より山内上杉家と関東管領職を継承される。また長尾景虎から上杉政虎へ改名する。

|

第四次川中島の戦い(八幡原の戦い) 永禄4年(1561年)8月14日、上杉政虎(謙信)(兵数13,000 柿崎景家・本庄実乃・五十公野治長・中条藤資・安田長秀・加地春綱・色部勝長・本庄繁長)が春日山城を出陣。 上杉政虎は8月15日に善光寺に着陣、本隊から兵5,000を善光寺に残し、8月16日に川中島へ入り千曲川を越え、妻女山(兵数8,000)に布陣する。 海津城の春日虎綱 (高坂昌信) (兵数3,000)は8月16日に上杉軍の侵攻を甲府へ報せ、8月18日、武田信玄(兵数17,000)が甲府を出陣する。 8月24日、武田軍が川中島へ到着、上杉軍の退路を断つため雨宮の渡しに布陣する。(【北越軍談】【武田三代記】などでは茶臼山山頂に布陣) 5日間の対陣の後、8月29日に武田軍は川中島の八幡原を横断して千曲川 広瀬の渡しを越え、海津城に入る。

9月9日、海津城で山本勘助と馬場信春が作戦を立てる。兵を二手に分けて別働隊が妻女山に夜襲をかけ、退却した上杉軍を10日早朝に本隊が挟撃することとした。 9月9日夜、別働隊(兵数12,000 飯富虎昌・春日虎綱 (高坂昌信) ・馬場信春・真田幸綱)は夜間に行軍して妻女山へ向かう。 信玄本隊(兵数8,000 武田義信・武田信繁・武田信廉・穴山信君・飯富昌景 (山県昌景) ・内藤昌秀・原昌胤・跡部勝資)も川中島の八幡原へ向かう。 しかし妻女山の上杉政虎は海津城からの炊煙が多いことを見て武田軍の動きを察知、先手を取り諸将に下山を命じる。

9月10日卯の刻 (5~7時) 、濃霧の中、信玄本隊が千曲川 広瀬の渡しを越え八幡原へ着陣する。霧が晴れると川中島へ着陣した上杉軍と遭遇、上杉軍は柿崎景家を先鋒に武田の陣へ突撃させる。 この攻撃で武田軍は武田信繁や山本勘助が討ち取られる。さらに上杉政虎が武田本陣へ斬り込み、馬上から武田信玄へ三太刀浴びせる。床几に座っていた信玄は軍配でこれを防ぐ。中間頭の原虎吉が槍で政虎の馬を突き、政虎は走り去る。 妻女山では空になった上杉の陣を見て、別働隊が下山する。上杉軍は千曲川で殿軍の甘粕景持が待ち受けており、別働隊と交戦となる。 巳の刻 (9~11時) 、甘粕景持隊を突破した別働隊が八幡原へ進軍、上杉軍を攻撃する。背後から攻撃を受けた上杉政虎は北の善光寺へ撤退を開始する。 申の刻 (15~17時) 、合戦が終了する。

この戦いでの戦死者は上杉軍3,470名、武田軍4,630名に及ぶ。【甲越信戦録】(武田信玄成就院宛書状では信玄は三千余人を討ち取ったと書いている。) 武田軍は武田信繁(信玄の弟)、山本勘助、諸角虎定、初鹿野忠次ら有力家臣が戦死、上杉軍は志駄義時、大川忠秀らが戦死する。 合戦後、上杉政虎が撤退したことで上杉領を飯山・野尻湖以北の北信濃一部に留め、川中島四郡は武田領となる。

【甲陽軍鑑】の川中島の戦いを開く

※一騎打ちの場面は、【甲陽軍鑑】では後に聞けば謙信だったと記載しており(一騎打ちの時点では謙信と確認していない)、【上杉家御年譜】では上杉軍は御幣川下流まで武田軍を押し込み、荒川伊豆守(長実)が信玄に斬りかかったと記載。 【上杉将士書上】では天海和尚が天文23年8月に甲斐を訪問したところ、上杉と合戦があると聞いて川中島へ向かい、山の上から信玄と謙信の一騎打ちを目撃する。その夜負傷している信玄に会い一騎打ちの話をすると、信玄は見間違いで一騎打ちの相手は影武者であり、他国の者にこの話はしないようにと言い、謙信と認めなかった話が記載されている。 (※上杉方の史料では武田信繁の死を天文23年と記載しており永禄4年と混同している可能性があり、天海の話も永禄4年の事と思われる。) ※都留郡の領主 小山田信有は、【甲陽軍鑑】では別働隊に参陣したとしているが、【勝山記】では病により参陣していない。 |

永禄4年(1561年)11月24日、武田信玄が北条氏康の要請を受け西上野へ侵攻。上杉方の国峰城を攻撃、占領する。国峰城に小幡憲重・信実(小幡信真)父子を復帰させる。 (小幡憲重は旧山内上杉家臣で北条・武田方に離反したことで、箕輪城の長野業正(※永禄4年11月に死去。)に国峰城を奪われていた。)

永禄5年(1562年)、武田信玄が再度上野へ侵攻、松井田城・和田城・岩下城を攻撃、占領する。

永禄6年(1563年)2月、武田軍が南下、北条軍とともに上杉方の武蔵 松山城を攻撃、占領する。

10月、真田幸隆が上野 岩櫃城を攻撃、占領する。

永禄7年(1564年)、武田軍が上野 倉賀野城を攻撃、占領する。

永禄7年6月、山県昌景が飛騨へ侵攻、武田方の江馬時盛と対立する息子 輝盛を攻撃。7月に輝盛を降伏させる。その後上杉方の三木氏を攻撃する。

永禄7年8月、上杉軍の信濃侵攻の報せが入り武田軍は飛騨から撤退する。飛騨では江馬時盛が三木氏・輝盛と和睦、上杉方につく。

永禄7年8月、第五次川中島の戦い。

武田の飛騨侵攻に対し、上杉輝虎が信濃へ侵攻。7月29日、善光寺へ入り、8月3日、川中島へ進軍する。

武田信玄も川中島方面へ進軍するが、塩崎城に入り籠城する。 その後10月下旬まで対峙し、両軍は撤退する。

<北条家>

1560年以前の北条家 ~伊勢宗瑞(早雲)の台頭と関東情勢~

文明6年(1474年)、駿河守護で今川家第8代当主 今川義忠(今川義元の祖父。妻は伊勢宗瑞(早雲)の姉 北川殿)が、斯波氏の遠江へ侵攻を開始する。(応仁の乱では今川家は東軍)

文明8年(1476年)、今川義忠が今川から離反した遠江の国衆を討伐した際、残党により討たれる。※文明7年説もあり

今川義忠の嫡男 龍王丸(4歳。後の今川氏親)は幼少だったことから、小鹿範満(義忠の従兄弟)を擁立する派閥との間で家督争いが起きる。 小鹿範満には扇谷上杉家の太田道灌(資長)と堀越公方 足利政知が支援し、龍王丸が成人するまでという約束で小鹿範満が後継ぎと決まる。

しかし龍王丸が成人しても小鹿範満は当主の座を譲らなかったことから龍王丸の母 北川殿は、室町幕府第9代将軍 足利義尚に申次衆として仕える弟の伊勢盛時(早雲)へ協力を依頼する。 指示を受けた伊勢盛時(32歳)は京から駿河へ下向し、駿河館の南にある石脇城へ入る。

長享1年(1487年)11月、今川家臣を率いた伊勢盛時が駿河館を襲撃、小鹿範満を討ち取る。【今川家譜】 (龍王丸は明応3年(1494年)頃に元服して駿河館へ入り、今川家当主 今川氏親となる。)

また伊勢盛時は今川軍として駿河河東の富士郡南部まで侵攻して今川家の支配下とする。(伊勢盛時は堀越公方 足利政知にも奉公衆として仕えており、伊豆に所領を与えられていた)

その後駿河の情勢が安定すると、伊勢盛時は京へ帰還する。(この頃、足利義尚の申次衆から奉公衆となる)

長享1年(1487年)、伊勢盛時に嫡男 伊勢伊豆千代丸(後の北条氏綱)が誕生する。

延徳3年(1491年)、伊豆の堀越公方 足利政知が死去(57歳)。

足利政知の嫡男 足利茶々丸 (足利義澄の兄) は素行が悪く軟禁されていたが、茶々丸は虐待を受けた継母の円満院と堀越公方後継ぎの潤童子を殺害、堀越公方の座に就く。

しかし国内は旧臣との間で内紛が起きる。

畿内では明応2年(1493年)、管領 細川政元(応仁の乱の際東軍を率いた細川勝元の子)と日野富子(室町幕府第8代将軍・足利義政の正室)による、第10代足利義材(義尹/義稙)から第11代足利義澄への将軍の擁廃立事件が起きる。(明応の政変)

明応2年(1493年)10月、伊勢盛時は細川政元・足利義澄の密命を受け駿河に入り、敵対勢力の堀越公方 足利茶々丸を攻撃し、茶々丸を追放、堀越公方家を滅亡させる。(伊豆討入り)

(将軍となった足利義澄は円満院の子であるため、円満院を討った茶々丸は幕府の敵となっていた。)

(伊勢盛時は伊豆侵攻の際、扇谷上杉家 上杉定正の支援を受ける。当時は扇谷家 上杉定正と山内家 上杉顕定による長享の争乱の最中で、両家は和睦している時期だったが、攻撃した堀越公方は山内上杉方だったため、盛時の伊豆討入りにより再び両上杉家の抗争が始まることになる。)

|

鎌倉公方・古河公方・堀越公方の成立、扇谷・山内上杉家の動向 貞和5年(1349年)、室町幕府初代将軍 足利尊氏は東国統治のため鎌倉府(長官:鎌倉公方、補佐として上杉氏による関東管領)を設置する。足利尊氏の四男 基氏が派遣され、初代鎌倉公方となる。 貞治年間頃(1360年代)、丹波国守護で足利尊氏に仕えた上杉朝定の養子 顕定は関東へ下向、第2代鎌倉公方 足利氏満に仕えることになる。顕定は鎌倉扇谷の地に居住し、初代扇谷上杉家当主となる。 応永23年(1416年)、第4代鎌倉公方 足利持氏と関東管領 上杉氏憲(禅秀)が対立。 この争いに幕府は持氏を支持、今川範政ら幕府軍が加わり鎌倉を奪い返す。上杉禅秀、足利満隆、持仲は自害となる。(上杉禅秀の乱) (犬懸上杉家は上杉禅秀の代で滅亡となり、以降関東管領は山内上杉家が世襲することになる。) (また足利持氏は乱の平定後に残党の討伐を行い、甲斐へ侵攻、禅秀方で甲斐守護の武田信満を自害に追い込む。以降甲斐国は守護武田氏の力が弱まり、在地の国衆や守護代の跡部氏が台頭する。)

永享10年(1438年)、鎌倉公方 足利持氏が幕府からの独立を目指したことで室町幕府6代将軍 足利義教と対立する。 また足利持氏は嫡子の賢王丸が元服を迎える際、将軍から一字を拝領する慣例を無視して義久と名付けたため、関東管領 上杉憲実とも対立する。 身の危険を感じた上杉憲実は鎌倉を離れ自領の上野へ入るが、持氏は上杉憲実討伐のため上野へ出陣する。 足利義教は上杉憲実への援軍として禅秀の子上杉持房・上杉教朝、駿河の今川範忠らを向かわせる。10月、早川尻で幕府軍が大勝、持氏は敗北となり降伏する。 持氏は捕らえ、鎌倉の永安寺に幽閉される。上杉憲実は足利義教へ持氏の助命を嘆願するが義教は許さず討伐を命じる。 永享11年(1439年)2月10日、上杉憲実は将軍の命令には逆らえず永安寺を攻撃、足利持氏とその嫡男 義久を自害させる。これにより鎌倉府は一時滅亡する。(永享の乱)

永享12年(1440年)3月、下総の結城氏朝が、足利持氏の遺児 春王丸・安王丸を次期鎌倉公方に擁立して挙兵する。(結城合戦) 足利義教は上杉清方や今川範忠に討伐に命令、幕府軍が結城城を包囲する。嘉吉元年 (1441年) 4月、結城氏朝は討ち取られる。 捕えられた春王丸(12歳)・安王丸(11歳)は京へ連行される途中、6月5日に美濃国垂井宿の金蓮寺で殺害される。 残る持氏の子 万寿王丸(後の足利成氏)は運よく生き延び、その後鎌倉へ戻る。

嘉吉1年(1441年)6月24日、京都で将軍 足利義教が赤松満祐の子 教康の襲撃を受け、暗殺される。(嘉吉の乱) 文安4年(1447年)、山内上杉家当主についた上杉憲忠 (14歳。上杉憲実の子) が関東管領に就任する。 文安6年(1449年)頃、鎌倉府再興の動きが起き、足利成氏が第5代鎌倉公方に就任する。しかし関東管領が父の足利持氏を討った上杉憲実の子 憲忠であることから、上杉憲忠と対立する。 宝徳2年(1450年)4月、上杉憲忠を補佐する山内上杉家家宰の長尾景仲、扇谷上杉家家宰の太田資清が鎌倉府を襲撃。足利成氏は江の島へ避難する。 由比ヶ浜で成氏方の千葉胤将らが長尾景仲・太田資清に勝利、足利成氏は鎌倉府に復帰する。

享徳3年12月27日、足利成氏が対立する上杉憲忠を鎌倉御所へ呼び出し、暗殺する。(この事件により享徳の乱が始まる) 長尾景仲は幕府に報告、また足利成氏討伐のため急ぎ領国の上野へ戻り、兵を集める。 足利成氏も上杉勢の長尾景仲・太田資清を討つため出陣。 享徳4年(1455年)1月、両軍は武蔵国の分倍河原で合戦となり、足利成氏が勝利する。 その後足利成氏は下総 古河城を拠点に、上杉勢と交戦を続ける。(鎌倉府は廃止となる) 幕府は足利成氏討伐に今川範忠らを派遣しており、享徳4年6月に今川範忠が鎌倉を占拠する。 足利成氏は鎌倉を諦め下総 古河城を本拠とし、長禄元年(1457年)、古河公方となる。(開府:1457年~1583年) 以降、下野・常陸・下総・上総・安房を支配する古河公方と、上野・武蔵・相模・伊豆を支配する幕府方の扇谷・山内上杉家との間で、28年に及ぶ内乱が起きる。(享徳の乱) 特に長禄3年(1459年)~文明9年(1477年)まで武蔵国の五十子陣を挟んで交戦が継続される。(五十子の戦い)

長禄1年(1457年)、扇谷上杉家の家宰 太田道灌(資長)(太田資清の子)が、古河公方につく千葉氏に備えるため、江戸城を築城する。 長禄2年(1458年)、幕府は新たに正式な鎌倉公方として足利政知を送るが、争乱により箱根の関を越えて関東へ入ることができず、伊豆堀越に留まる。 足利政知は伊豆堀越に御所を建て本拠とし、堀越公方となる。(開府:1458年~1493年) その後幕府は古河公方を滅ぼそうとするが、応仁の乱(応仁元年 (1467年) ~文明9年 (1477年) )が発生したため、関東への対応できなくなる。

文明8年(1476年)、山内上杉家で家宰に就けなかった長尾景春が、古河公方 足利成氏方につき反乱を起こす。(長尾景春の乱) 文明9年(1477年)正月、長尾景春が五十子陣の山内家 上杉顕定、扇谷家 上杉定正を攻撃、上杉勢は敗走する。 長尾景春の従兄弟である太田道灌は景春の誘いを断り、景春方についた溝呂木城、小机城など各城を攻撃する。 文明10年(1478年)、長尾景春の乱が起きたことで山内家 上杉顕定、扇谷家 上杉定正は古河公方 足利成氏と和睦を成立させる。 文明12年(1480年)、太田道灌の活躍により、長尾景春の乱を鎮圧させる。長尾景春は足利成氏のもとへ逃れる。 文明14年(1482年)、幕府も山内上杉家の内紛が起きたことで古河公方 足利成氏と和睦し、古河城の足利成氏は鎌倉公方として承認される。(都鄙合体) これにより享徳の乱が終結する。

古河公方の公認により堀越公方は影響力が弱くなるが、足利政知は管領 細川政元と連携し、息子の清晃(後の将軍足利義澄)を文明19年(1487年)に伊豆堀越から上洛させる。 文明18年(1486年)7月、扇谷上杉家当主 上杉定正が太田道灌を暗殺する。(家臣 太田道灌の下剋上を恐れたと言われる) しかし山内上杉家中の反乱を扇谷上杉家が抑えたことで、扇谷上杉家が台頭し山内上杉家と対立するようになる。 長享1年(1487年)、上杉顕定が扇谷上杉家へ離反した長尾房清を攻撃する。(これにより山内上杉顕定と扇谷上杉定正・朝良の両上杉家による長享の乱が始まる) 長享2年(1488年)、上杉顕定が扇谷上杉家の河越城へ進軍するが、長尾景春が足利政氏の援軍とともに上杉定正へ加勢、扇谷上杉方の勝利となる。 延徳1年(1489年)、足利成氏が家督を譲り、嫡男の政氏が第2代古河公方となる。 延徳3年(1491年)、伊豆堀越の足利政知が死去する(57歳)。 明応2年(1493年)、堀越公方は足利茶々丸が継ぐが、細川政元の密命を受けた伊勢盛時が攻撃、堀越公方は2代で滅亡する。足利茶々丸は逃亡して山内上杉家や甲斐の武田家を頼る。 明応6年(1497年)9月30日、古河城で足利成氏が死去する(64歳)。 |

明応3年(1494年)頃、伊勢盛時は出家して「早雲庵宗瑞」と名乗る。宗瑞は幕府直臣の身分から甥の当主 今川氏親を補佐する今川一門(氏親の後見人)となる。

明応3年8月、伊勢宗瑞は今川軍総大将として斯波氏の遠江を攻撃、今川家の領土を広げる。

明応3年、伊勢宗瑞は独自にも軍事行動を起こし、扇谷上杉家 上杉定正とともに出陣して山内上杉家 上杉顕定と対陣する。しかし上杉定正は荒川を越える際に落馬して死去する(52歳)。養子の上杉朝良が家督を継ぐ。 (これ以降、扇谷上杉家は弱体化し、古河公方の足利成氏・政氏は山内上杉家につく。)

明応4年(1495年)、伊勢宗瑞は伊豆 韮山城を拠点としながら伊豆の国衆 狩野氏と交戦を続ける。この年、宗瑞の弟 伊勢弥二郎が負傷し、武将として活動できなくなり出家する。(伊勢弥二郎は大永2年 (1522年) 7月28日に死去となる(59歳)。)

明応4年、伊勢宗瑞が茶々丸討伐との名目で甲斐へ侵攻、武田信縄と交戦する。(甲斐は家督争いで内乱状態にあった)

明応5年(1496年)、山内上杉家 上杉顕定は相模の西郡へ侵攻、また追放した茶々丸が山内上杉家につき攻撃に加わる。 扇谷上杉方の小田原城を攻めた山内上杉軍に対し、伊勢宗瑞は弟の伊勢弥次郎を送るが大敗する。小田原城も降伏開城となる。

明応7年(1498年)8月、伊勢宗瑞(43歳)は足利茶々丸に加担した伊豆の狩野氏を攻撃、降伏させる。逃亡していた茶々丸も自害に追い込み、伊豆国を平定、領国化する。 (伊勢宗瑞は戦国大名として最初の領土拡大と支配を行う。またこの独立した行動は幕府・今川家の承認があったとされる) また山内上杉家支配の伊豆諸島を支配下に置く。

(明応7年8月25日には南海トラフ沿いの東海道沖で巨大地震が発生(明応の大地震)、また明応8年には大飢饉が発生している)

明応9年(1500年)頃、伊勢宗瑞が相模西郡へ侵攻、扇谷方から山内方となった大森氏の小田原城を占領する。※時期は諸説あり。

永正1年(1504年)頃、伊勢宗瑞が今川軍として掛川城主 朝比奈泰煕と斯波氏の遠江へ侵攻。二俣城や堀江城を落とし、遠江の大半が今川領となる。

永正1年(1504年)9月、扇谷上杉朝良・伊勢宗瑞・今川氏親と山内上杉顕定・古河公方 足利政氏が立河原で交戦する。扇谷上杉軍は多摩川を渡河して攻撃、山内上杉軍は2,000もの戦死者を出し大敗する。(立河原の戦い)

しかし11月、山内上杉顕定は越後上杉家より越後守護代 長尾能景(謙信の祖父)の援軍を加え、上杉朝良の河越城を包囲、また椚田城、実田城を落城させて今川家との街道を遮断する。 翌永正2年(1505年)3月、河越城を包囲された扇谷上杉朝良が降伏。長享の乱は山内上杉家の勝利で終結となる。 (敗れた上杉朝良は山内上杉家の傘下に入る。)

伊勢宗瑞が足利義澄と縁を断ち、義稙・大内氏を支持、遠江 守護を補任される。

永正3年(1506年)8月、伊勢宗瑞が今川氏親とともに三河へ侵攻する。岡崎城の北にある岩津城(城主 松平長親)を攻撃、岩津松平家を滅ぼす。また東三河の奥平氏を従属させる。 永正5年(1508年)、伊勢宗瑞が今川軍の総大将として三河へ侵攻する。(伊勢宗瑞の今川家としての軍事行動は最後となる)

永正5年、今川氏親は幕府と将軍家から遠江守護に任命される。

永正年間に入ると、古河公方家、越後上杉家、山内上杉家で争乱が起きる。(永正の乱)

|

古河公方家の内紛 永正3年(1506年)、古河公方家で内部分裂が起きる。古河公方 足利政氏と嫡男の高基が不和となり、高基は義父の宇都宮成綱を頼る。 (この影響が後の山内上杉家の顕実と憲房による家督争いにも及び、政氏派と高基派で諸国が分かれる。) 永正9年(1512年)、足利高基は宇都宮成綱、結城政朝、小田政治の支援を受け、父 政氏を追い出し、足利高基が古河城へ入り、第3代古河公方となる。政氏は下野小山氏を頼り小山城へ移る。 永正15年(1518年)、上総国の真里谷武田家氏によって足利政氏の次男 義明が擁立され、下総で小弓公方として独立する。 |

|

越後国の内乱 永正4年(1507年)、越中守護代の長尾為景が越後守護である上杉房能(上杉顕定の弟)を襲撃、自害させる(34歳)。(この頃越後では守護代が実権を握るようになり、守護と対立していた) 永正6年(1509年)7月、上杉房能の兄 上杉顕定とその養子 憲房が、報復として大軍で越後に侵攻。 長尾為景は越中に逃亡するが、翌年に長尾為景は反撃を開始。 永正7年(1510年)6月20日、長尾為景は越後府中を奪還、長森原の戦いで上杉顕定は追い詰められ、自害する(57歳)。 |

|

山内上杉家の内紛 上杉顕定の死後、山内上杉家は上杉顕定の養子に入った顕実(古河公方 足利政氏の弟、または政氏の三男とも)が家督を継ぐ。しかしもう一人の養子 憲房が家督を争い、憲房は足利政氏の嫡男 高基を味方につける。 永正9年(1512年)に鉢形城の顕実は憲房派に攻撃され、顕実は兄の足利政氏を頼り古河城へ逃亡する。 勝利した上杉憲房が家督を継ぐ。敗れた顕実は永正12年(1515年)に死去。しかし憲房も大永5年(1525年)3月に病死する。 憲房の実子 憲政は幼少のため、養子の憲寛(足利高基の四男)が跡を継ぐが、その後再び家督争いが起き、享禄4年(1531年)、上杉憲政が家督を継ぐ。 |

永正6年(1509年)、越後国の内乱で上杉顕定が報復として越後へ侵攻した隙に、伊勢宗瑞(54歳)は長尾景春と組み、相模の中郡まで侵攻する。

永正7年(1510年)、上杉朝良と東相模の三浦義同が相模西郡へ侵攻、小田原城を攻撃されるが防ぐ。 永正8年(1511年)、伊勢宗瑞と扇谷上杉家 上杉朝良の間で和睦が成立する。

永正9年(1512年)、伊勢宗瑞が相模中郡へ侵攻、三浦義同の岡崎城を攻撃、占領する。内藤氏の津久井城も支配下に置く。 また拠点として玉縄城を改修する。(嫡男の氏綱(26歳)も参戦している) 永正10年(1513年)、三浦義同の住吉城を攻撃、占領する。

永正12年(1515年)、宗瑞の嫡男 氏綱に伊勢伊豆千代丸(後の北条氏康)が誕生する。

永正13年(1516年)、伊勢宗瑞と嫡男 氏綱が相模東郡へ侵攻、6月に残る三浦氏の三崎新井城を攻撃、7月に落城させる。これにより相模国を支配下に置く。

永正13年11月、さらに伊勢宗瑞は房総半島へ渡海し、上総の真里谷武田氏を支援する。

永正15年(1518年)4月21日、扇谷上杉家 上杉朝良が死去する(44歳)。

永正15年10月8日、伊勢宗瑞は直轄領の村落に、租税の賦課、徴収について文書を発給する。 (この文書は署判が通常の花押(サイン)ではなく、「虎の印判」が押印された印判状となっており、戦国大名として新しい書式となっている。「虎の印判」はその後北条家当主が代々使用されることになる。以降各大名でも印判状の使用が広がり、織田信長の「天下布武」印や武田家の龍朱印状などがある。)

永正15年(1518年)、上総国の真里谷武田家氏によって足利政氏の次男 義明が擁立され、下総で小弓公方として独立する。

永正16年(1519年)、伊勢宗瑞が隠居、嫡男の氏綱(33歳)が家督を継ぐ。(伊勢家の本拠が氏綱の在城する小田原城となる。) 永正16年8月15日、伊勢宗瑞が韮山城で死去する(64歳)。

※参考文献:『戦国大名・伊勢宗瑞』黒田基樹(著) 角川選書

-------------------------------------------

大永3年(1523年)7~9月の頃、伊勢氏綱が北条へ改姓する。(伊勢家の出自は備中国伊勢氏であり、関東の在地勢力からは「他国の逆徒」と呼ばれていた。) ※鎌倉北条氏の名を用いたのは、氏綱正室の養珠院殿が鎌倉北条氏の末裔とされる横井氏という説があるが、詳細は不明。

大永4年(1524年)1月、氏綱が江戸城の扇谷上杉家の家臣 太田資高を内応させ、江戸城を占領する。 家老筆頭の遠山直景を江戸城代に置き、太田資高も引き続き配置させる。(その後氏綱は娘の浄心院を太田資高に嫁がせている)

氏綱が江戸城へ進軍すると、扇谷上杉方の国衆である石戸城の太田資頼、山内上杉方の戸倉城の小宮氏、檜原城の平山氏、勝沼城の三田氏が北条方につく。また太田資頼が岩付城を攻略する。 これにより、武蔵国南部・西部が北条の支配下となる。

扇谷上杉家の上杉朝興は北条に対抗するため、山内上杉家の上杉憲房と同盟を結び、また武田家とも同盟を結ぶ。

武田信虎(兵数18,000)が扇谷上杉家の援軍として進軍。武田軍が岩村城を攻撃、城主 太田資頼は降伏、扇谷上杉氏に帰参する。 また山内上杉軍が北条方三田氏の毛呂城を攻撃、占領される。 その直後、山内上杉家から和睦の申し入れがあり氏綱は毛呂城の引き渡しを条件に承諾、氏綱は武田信虎へ申し入れ武田家とも和睦する。(武田家との和睦は直後に破綻する)

大永5年(1525年)2月、氏綱が岩村城を攻撃、奪い返す。 8月、上杉朝興が河越城から出陣、江戸城へ向かう。氏綱も出陣し、武蔵 白子原で合戦となる。北条軍は大敗となる。

大永6年(1526年)、扇谷上杉朝興と山内上杉憲寛の軍が相模へ侵攻、玉縄城を攻撃するが堅守する。

大永7年(1527年)、氏綱の妻 養珠院殿が死去する。

享禄2年(1529年)、扇谷上杉朝興が北条方三田氏を攻撃する。北条軍は遠山直景が向かうが敗北する。扇谷上杉軍はそのまま小沢城、世田谷城を攻撃、占領される。 6月には甲斐郡内の小山田信有も扇谷家に合わせて武蔵へ進軍。氏綱も出陣し、甲斐・相模国境に近い矢坪坂で合戦、北条軍が勝利する。(八坪坂の合戦)

享禄3年(1530年)6月、扇谷上杉軍・武田軍が武蔵府中へ侵攻。これに氏康(16歳)が出陣、小沢原で扇谷上杉軍に勝利する。(氏康の初陣となる) また北条軍は武田の小山田軍に甲相国境の都留郡八坪坂で勝利、撤退させる。

享禄4年(1531年)9月、扇谷家の太田資頼が岩村城を攻撃、占領される。

享禄4年(1531年)、山内上杉家で家督争いが起き、上杉憲寛は敗北、擁立された幼少の上杉憲政が当主となる。 また同時に古河公方家でも家督争いが起き、安房の里見義豊が足利晴氏を擁立。晴氏が古河城を攻撃して足利高基を追放し、足利晴氏が第4代古河公方となる。(関東享禄の内乱)

享禄4年(1531年)8月、古河公方の足利晴氏と北条家が同盟を結ぶ。 享禄4年(1531年)頃、氏綱と公家の近衛尚通の娘 北の藤と婚姻が成立する。(公家筆頭の近衛家と関係を築くが、氏康の代には交流がなくなる)

享禄5年(1532年)5月、氏綱が鶴岡八幡宮(源頼朝がが創建)の再建を開始。修造を鎌倉代官の大道寺盛昌に任命する。(完成は氏康の代の天文13年(1544年)) (鎌倉府は享徳3年(1455年)の享徳の乱以降に解体されており、鶴岡八幡宮の修造は行われていなかった)

享禄5年(1532年)、氏綱の三男 為昌を玉縄城へ、玉縄城代には北条綱成を配置し、三浦郡を統治させる。(前年に氏綱の弟 氏時が死去したため。また氏綱は娘 大頂院を北条綱成に嫁がせ、綱成は準一門の立場となる)

天文2年(1533年)、扇谷上杉朝良の娘が信虎の嫡男 太郎(後の晴信)へ嫁ぎ、扇谷上杉家と武田家の同盟が強化される。(ただし翌年、上杉朝良の娘は出産の際に子とともに死去する。)

天文2年(1533年)、安房 里見家で内乱が起きる。当主 里見義豊が里見家の実権を譲らない叔父の実堯と家老筆頭の正木通綱を殺害する。 実堯の長男義堯は真里谷武田氏を頼り、北条家へ支援を要請する。氏綱の三男 為昌(兵数8,000)が安房に上陸、里見義豊を攻撃する。 戦いは義堯の勝利となり、義堯が里見家当主となる。(里見家は小弓公方勢力から離脱する)

天文4年(1535年)7月、武田信虎が駿河へ侵攻。これに今川氏輝(氏親の子)が応戦する。8月、今川家より要請を受け氏綱・氏康が出陣。 甲斐の郡内山中で合戦となり、北条軍が勝利する。この戦いで信虎の弟 勝沼信友を討ち取る。

天文5年(1536年)2月、北条氏康と今川氏輝の妹 瑞渓院の婚姻が成立。同盟が強化される。 その後、今川氏輝が小田原城を挨拶に訪問、氏綱は氏輝と和歌会を催す。

しかし、3月17日に今川氏輝(24歳)が亡くなり、続いて弟の今川彦五朗も同日に急死する。(感染症と言われるが詳細は不明)

今川家では残る弟の栴岳承芳(後の今川義元。※跡継ぎでない男児は仏門に出される。)が当主となるが、反対派が蜂起して争いが起きる。(花倉の乱) 氏綱は栴岳承芳を支援して軍勢を派遣、花倉城を攻撃して反対派を討伐する。 勝利した承芳は将軍足利義晴の偏諱を申請して「義」の字を与えられ、今川義元と名乗る(18歳)。

天文6年(1537年)、北条氏康に長男 新九郎/西堂丸(北条氏親)が誕生する。(天文21年(1552年)3月に16歳で死去となる。)

天文6年(1537年)2月、今川義元が敵対関係にあった武田家と同盟を結ぶ。義元は武田信虎の娘 定恵院を正室に迎える。 これにより氏綱は今川家と手切れし相駿同盟が破綻、今川家との全面戦争を開始する。氏綱は駿河河東(富士川以東の地域)へ侵攻、吉原を占領して拠点とする。(第一次河東一乱)

天文6年(1537年)、上総の真里谷武田家で内乱が起きる。北条家が支援していた当主信隆は敗北、小弓公方 足利義明の支持する信応が勝利する。 さらに里見義堯も北条方から足利義明についたため、足利義明は以前から従う下総 千葉氏も含め房総を支配下に置く。

一方、古河公方 足利晴氏は領土を広げた足利義明との対立が激しくなり、氏綱も足利義明と対立したため、北条家と古河公方が同盟を結ぶ。

天文6年(1537年)7月、氏綱が扇谷上杉家の本拠 河越城へ進軍する。北条軍が接近すると上杉朝定は退去し、河越城を占領する。城主に弟の為昌を配置する。

天文7年(1538年)2月、氏綱が扇谷上杉家の下総 葛西城を占領する。

|

第一次国府台合戦 天文7年(1538年)10月、小弓公方 足利義明・里見義堯の連合軍(兵数2,000)が出陣、国府台へ着陣する。 氏綱は氏康、松田盛秀ら(兵数3,000)で出陣、江戸城へ入る。 北条軍は江戸川を越え、国府台の北の松戸台に着陣する。 10月7日、小弓公方軍が北条軍へ攻撃を開始。この戦闘で総大将の足利義明を討ち取る。また義明の嫡子義純も討ち取り、北条軍が勝利する。 里見軍は戦わずに退却する。 北条軍はさらに進軍して小弓城、真里谷城を占領する。これにより小弓公方は滅亡する。真里谷家には北条が支持する信隆が再び当主となる。 この勝利により、下総南部の本佐倉城 千葉氏、小金城 高城氏、上総の土気城 酒井定治、東金城 酒井敏房、真里谷城 真里谷信隆が北条方につく。 |

合戦の勝利後、第4代古河公方 足利晴氏より氏綱が関東管領に補任される。(正式な関東管領は山内上杉家)

天文8年(1538年)、北条氏康に次男 松千代丸(後の北条氏政)が誕生する。

天文8年(1539年)7月、氏綱が駿河河東へ進軍、蒲原城を攻撃する。

天文8年(1539年)8月、氏綱の娘(芳春院)が古河公方 足利晴氏に嫁ぎ(古河公方には正妻を置く慣例がなかったため正室ではなく妾)、北条家は足利氏の「御一家」となる。

天文9年(1540年)11月、享禄5年(1532年)より修造を進めていた鶴岡八幡宮の上宮正殿(本殿)が完成し、落慶式が催される。

天文10年(1541年)、甲斐の武田信虎が信濃小県郡へ侵攻、海野平の戦いで海野棟綱に勝利する。甲斐へ帰国後の6月14日、今川義元を訪問するため駿州往還を下るが、息子の武田晴信(信玄)が国境に兵を配置して封鎖、信虎を国外へ追放する。 今川義元は武田信虎を受け入れ、駿河で居住させる。

天文10年(1541年)7月17日、北条氏綱が死去(55歳)。嫡男の氏康が後北条氏第3代当主となる。 北条領である、相模国、伊豆国の二国と、武蔵国の一部(小机・江戸・河越)、下総国の一部(葛西)を引き継ぐ。

氏康の代になり、古河公方 足利晴氏との関係が悪化する。※詳細は不明。

山内上杉家と扇谷上杉家は長年抗争を続けていたが、天文10年(1541年)に両上杉家が和睦して北条家に対抗する。

天文11年(1542年)、北条氏康に三男 藤菊丸(後の北条氏照)が誕生する。

天文13年(1544年)、北条家と武田家の間で同盟が結ばれる。(北条家は両上杉氏、武田家は山内上杉家と対立していて利害が一致した。)天文14年(1545年)、北条氏康に四男 氏規が誕生する。

天文14年8月、今川義元は占領されていた東駿河にある北条の拠点 吉原城へ進軍する。武田晴信(信玄)も今川の援軍として進軍する。(武田晴信は北条氏康と同盟したことから遅延して進軍する。)(第2次河東一乱)

氏康は急ぎ吉原城へ入るが、武田晴信の援軍を見て城から退却する。

|

河越城の戦い 北条氏康は武田晴信の仲介により、東駿河の河東地域を譲渡することで今川義元と和睦する。 氏康は扇谷上杉方の太田資顕を調略して兵8,000で河越城に入り、半年間の籠城戦となる。 天文15年(1546年)4月20日、氏康は偽りの降伏状を山内・扇谷軍へ送った後、4月20日に山内・扇谷の陣に夜襲をかける。 この奇襲により扇谷上杉当主の上杉朝定を討ち取り、山内・扇谷軍は敗走、北条軍の勝利となる。上杉憲政は本拠の上野平井城へ敗走する。 この戦いで扇谷上杉家は滅亡し、武蔵国を支配下に置く。 |

天文17年(1548年)、北条氏康に五男 乙千代丸(後の北条氏邦)が誕生する。

天文18年(1549年)、伊豆諸島の御蔵島に、明の難破船が漂着する。

天文19年(1550年)、北条氏康が山内上杉家 上杉憲政の本拠 平井城を攻撃する。

天文20年12月、古河公方 足利晴氏と和睦し、芳春院殿と御子 梅千代王丸 (足利義氏) を葛西城へ移す。

天文21年(1552年)3月、上杉憲政が平井城から撤退、北条が上野南部を支配下に置く。上杉憲政は上野国内で抵抗を続けた後、永禄1年 (1558年) に越後の長尾景虎(謙信)を頼る。

天文21年3月21日、氏康の長男 北条氏親が死去する(16歳)。このため次男の氏政が家督を継ぐ嫡男となる。

天文21年11月、今川義元の娘 嶺松院と武田晴信の嫡男 義信が婚姻する。

天文21年12月、氏康が古河公方 足利晴氏に圧力をかけ、足利晴氏の嫡子 足利藤氏を廃嫡させ、芳春院殿を正室とし、子の梅千代王丸 (足利義氏) を第5代古河公方とさせる。

天文22年(1553年)1月、氏康の子 氏政と武田晴信の娘 黄梅院の婚約が決まる。※当初は氏康の長男 西堂丸(氏親)と婚約の予定だったが、西堂丸は天文21年3月に死去となり婚約のやり直しが行われた。

天文23年(1554年)7月、氏康の娘 早川殿と今川義元の嫡男 氏真が婚姻。 (以前より早川殿と氏真の婚姻は約束されていたが、早川殿が幼少のため代わりとして北条氏規 (氏政の弟) が人質として駿河へ送られていた。)

天文23年8月、氏康が足利義氏の古河公方擁立に反対する足利晴氏と藤氏が籠る古河城を攻撃。11月、晴氏と藤氏を捕らえ幽閉する。

天文23年12月、武田晴信の娘 黄梅院が氏康の子 氏政の元へ嫁ぐ。 これにより武田・今川・北条家の三国が婚姻関係となり甲相駿三国同盟が成立する。

天文23年(1554年)、北条氏康に七男 三郎(後の上杉景虎)が誕生する。

弘治元年(1555年)11月8日、北条氏政(17歳)に長男 新九郎が誕生する。母は黄梅院(13歳)。(この長男 新九郎は2年後に夭折したと言われる)

永禄1年(1558年)、氏康は関宿城の古河公方家臣 簗田晴助へ、足利義氏との居城交換を提案。これにより足利義氏が関宿城へ入り公方府となる。

永禄2年(1559年)、永禄の飢饉が発生する。氏康は徳政令(債権者の債権放棄)を施行する。

永禄2年、北条氏康が氏政へ家督を譲る。(実権は引き続き氏康が握る)

-------------------------------------------

永禄3年(1560年)

永禄3年(1560年)5月、尾張へ侵攻した今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に討たれる。嫡男 氏真が家督を継ぐ。

永禄3年9月、長尾景虎(上杉謙信)が関東遠征を行う。厩橋城を拠点に関東七ヶ国から武将を集め(兵数113,000)、上杉憲政と関白の近衛前久も景虎に参陣する。

北条氏康は松山城に入るが小田原城へ撤退する。北条軍は小田原城、玉縄城、滝山城、河越城、江戸城で籠城を行う。

関東連合軍により古河城を奪われ、長尾景虎が擁立する足利藤氏が古河城に入り、古河公方となる。(以後古河城の入城、退去を繰り返す)

5月27日、古河公方 足利晴氏が死去(53歳)。

永禄4年(1561年)3月、小田原城の戦い。長尾景虎率いる関東連合軍に小田原城を包囲される。

4月3日、連合軍の一部が無断で撤退を開始。小田原城の包囲が解かれる。

その後上杉方についた諸城を取り戻す。

永禄4年閏3月、小田原城攻撃中に長尾景虎(謙信)が鎌倉鶴岡八幡宮へ移動、上杉憲政より山内上杉家と関東管領職を継承される。また長尾景虎から上杉政虎へ改名する。

8月、氏康・氏政が出陣、上杉方についた武蔵勝沼の三田氏を滅ぼす。

12月、北条軍が下野 唐沢山城(城主 佐野昌綱)を攻撃、佐野昌綱を降伏させる。

永禄4年頃、下野の宇都宮広綱は佐竹義昭の娘 南呂院を妻に迎え、宇都宮氏と佐竹氏が同盟関係となる。 佐竹義昭は翌永禄5年に上杉輝虎とも同盟を結び、佐竹・宇都宮・上杉家が連携する。

永禄5年(1562年)、氏政に次男 国王丸(後の北条氏直)が誕生する。母は黄梅院。

永禄5年2月、氏康が足利藤氏の古河城を攻撃、占領する。

永禄5年11月、氏康・氏政が出陣、上杉方についた武蔵 松山城を攻撃する。同盟関係の武田信玄も武蔵へ進軍、北条軍に加わる。

永禄5年、長尾景虎に古河御所を追われた古河公方 足利義氏が、氏康の庇護のもと、佐貫城に仮の御所を置く。(永禄2年 (1559年) に里見から佐貫城を奪っていた)

永禄6年(1563年)、里見義弘が佐貫城を攻撃して奪還。足利義氏は鎌倉へ避難する。(その後足利義氏は元亀元年 (1570年) に古河の地に戻るまで、各地を転々とする。)

永禄6年(1563年)2月、北条・武田軍が上杉方の松山城を落城させる。以降北条の拠点として支配下に置く。

3月、上杉輝虎 (上杉謙信) によって古河城に足利藤氏が復帰する。

9月、北条軍が古河城を攻撃、足利藤氏を捕える。足利藤氏は小田原へ送られる。(以降古河公方は天正11年(1583年)に消滅するまで、有力大名の傀儡とされる。)

永禄6年、北条軍が武蔵 深谷城を攻撃。深谷上杉氏の上杉憲盛を降す。

|

第ニ次国府台合戦 永禄6年(1563年)に江戸城の太田康資(太田資高の子)が、同族の太田資正とともに上杉家へ寝返りを行うが、失敗する。 上杉謙信は里見義弘に太田康資らの救助を依頼、里見義弘は兵12,000で房総を出陣し、永禄7年(1564年)1月4日、国府台城に着陣する。 北条氏康・北条綱成が兵20,000で出陣、援軍の上杉軍到着前に短期決戦を挑み、夜襲をかけて里見義堯・義弘軍を敗走させる。 その後北条軍は上総まで侵攻し、久留里城、万喜城を占領し、上総の一部を支配下に置く。(久留里城は1566年に里見が奪還) 里見氏はこの敗北により上総の多くを失い、また長く友好関係にあった勝浦正木氏の正木頼忠や万喜土岐氏も離反して北条につくなど、勢力が弱まる。 上総 土気城の酒井胤治は合戦前に氏康から疑われたことで北条を離反、里見方につき、敗走する里見軍を救援する。 |

北条氏康は上杉方の武蔵 岩付城(城主 太田資正)を内紛に乗じて占領、太田資正を追放する。岩付城主には北条派であった太田資正の嫡男 氏資を配置し、北条配下とする。 (太田資正は翌年に岩付城奪還に失敗、出家して三楽斎道誉と称し、常総の佐竹義重を頼り佐竹家臣となる。)

永禄7年(1564年)4月、北条軍が上杉方についた下野 小山城 (祗園城) 、結城城を攻撃、北条方へ寝返らせる。

永禄7年7月、氏康・氏政が出陣、里見を離反した上総の正木時忠を支援するため上総へ侵攻する。

永禄7年、氏政に三男 国増丸(後の太田源五郎)が誕生する。※永禄8年とも

<長尾家>

1560年以前の長尾家

明応3年(1494年)10月、越後国守護で越後上杉家6代当主 上杉房定が死去(64歳)。 上杉房定の子 房能が越後上杉家の家督を継ぐ。(上杉房定の次男 顕定は山内上杉家当主で関東管領)

永正3年(1506年)9月、越後守護を補佐する越後守護代の春日山城主 長尾能景 (長尾為景の父、謙信の祖父) は畠山氏の要請を受け、越中で一向一揆と交戦するが討死となる(43歳)。 長尾能景の嫡男 為景 (謙信の父) が越後守護代と三条長尾家の家督を継ぐ。

(越後長尾氏は上田長尾家・古志長尾家・三条長尾家の三家があり、越後守護代職を世襲していたのは三条長尾家。上田長尾家と守護代の地位を争う。)

(上杉房能の代になると越後は守護代の三条長尾家が実権を握るようになり、上杉房能と長尾為景は対立する)

永正4年(1507年)、長尾為景は上杉定実(妻は房能の娘)を新守護として擁立し、長尾為景が上杉房能の居館を襲撃する。上杉房能は脱出するが、追撃を受け自害する(34歳)。

永正5年(1508年)、この動きに反対した阿賀北地方の本庄時長・色部昌長・竹俣清綱が蜂起するが、長尾為景は反対勢力を討ち鎮圧する。 11月、幕府から上杉定実の越後守護が認められる。

永正6年(1509年)7月、上杉房能の兄 上杉顕定(山内上杉家当主、関東管領)とその養子 憲房が報復として大軍で越後に侵攻。上杉顕定の軍に越後を占領され、長尾為景は越中に逃亡する。

永正7年(1510年)、長尾為景は佐渡の軍勢を加え反撃を開始、越後に上陸する。信濃から高梨政盛 (為景の伯父と言われる) の援軍も到着し、上杉顕定を攻撃する。 6月20日に為景は越後府中を奪還、長森原の戦いで高梨政盛の軍が上杉顕定を追い詰め、自害させる(57歳)。

<山内上杉家(関東管領)の家督争い> その後山内上杉家は上杉顕定の養子に入った顕実(古河公方 足利政氏の弟)が家督を継ぐ。しかしもう一人の養子 憲房と対立。永正9年(1512年)に顕実は憲房派に攻撃され、顕実は逃亡する。 勝利した上杉憲房が家督を継ぐが、憲房は大永5年(1525年)3月に病死する。 憲房の実子 憲政は幼少のため養子の憲寛(足利高基の四男)が跡を継ぐが、その後再び家督争いが起き、享禄4年(1531年)、上杉憲政が家督を継ぐ。

永正9年(1512年)5月、揚北衆の鮎川氏が蜂起するが鎮圧する。

永正10年(1513年)、越後守護の上杉定実は長尾為景の傀儡であることに不満を持ち、蜂起する。弟である上条氏の上条定憲や揚北衆と連合し、一時春日山城を占拠するが失敗に終わる。

永正17年(1520年)、長尾為景と能登の畠山義総が東西から越中へ侵攻、加賀本願寺派となっていた越中守護代の神保慶宗を攻撃する。

越中の一向衆は長尾軍に制圧され、追い詰められた神保慶宗は自害する。

|

浄土真宗本願寺派の勢力拡大と石山本願寺まで 寛正6年(1465年)、約200年間護持されていた浄土真宗の京都 大谷本願寺が、天台宗の延暦寺門徒により破却される。 応仁2年(1468年)頃、蓮如(浄土真宗 本願寺派第8世宗主)が三河を訪れ、一向宗の布教を行う。本宗寺と三河三ヵ寺(本證寺・勝鬘寺・上宮寺)を拠点に門徒が集まる。 また蓮如は近江を訪れ、 金森、守山を拠点に布教を行う。 応仁3年(1469年)、蓮如が近江 大津に顕証寺を建立する。 文明3年(1471年)、蓮如が越前を訪れ、吉崎御坊(越前・加賀の国境付近)を建立する。

文明15年(1483年)、蓮如が本願寺再興のため、京都に山科本願寺を建立する。 文明18年(1486年)、蓮如が紀伊を訪れ、冷水浦の冷水道場 (了賢寺) に入り、布教を行う。(後に雑賀庄鷺森へ移転し、鷺森別院/鷺ノ森御坊/雑賀御坊と呼ばれる。) 長享2年(1488年)、加賀で弾圧された一向宗門徒衆が蜂起、加賀国守護の富樫政親を討ち取り、加賀国を制圧する。(加賀一向一揆)

明応5年(1496年)、蓮如が大坂石山の地に大坂御坊を建立する。(後の大坂本願寺/石山本願寺) 明応8年(1499年)2月、蓮如が山科本願寺で死去(85歳)。 明応10年(1501年)頃、蓮如の六男 蓮淳が、伊勢長島に願証寺を建立。拠点として門徒を集める。

享禄4年(1531年)、加賀国で内紛が起きる。 大小一揆以降、加賀を含む北陸の門徒は本願寺の直接支配下に置かれる。

享禄5年(1532年)、細川晴元の要請を受け、大津 顕証寺の蓮淳は一向一揆を蜂起させ、畠山義堯・三好元長を討ち取る。一向一揆は各地で暴挙を続けるが、敵対する法華宗 (日蓮宗) の法華一揆の攻撃を受け敗北する。 法華宗 (日蓮宗) と六角定頼により山科本願寺は焼き討ちにされたため、証如は大坂御坊へ移り、大坂(石山)本願寺を本拠とする。 天文15年(1546年)、門徒衆により、金沢に尾山御坊(金沢御堂)が建立される。(後の金沢城) |

永正18年(1521年)、加賀本願寺が越中へ侵攻して反撃、越中西部の礪波郡を制圧する。(以降上杉謙信による越中平定まで、加賀国・越中国礪波郡が本願寺の支配下となる。)

天文5年(1536年)、上条定憲が長尾為景に蜂起。上田長尾氏や揚北衆、会津蘆名氏、出羽 砂越氏を味方につけるが、長尾為景に敗北する。

天文5年、相次ぐ反乱に長尾為景は隠居に追い込まれ、為景の嫡男 長尾晴景が家督を継ぐ。(為景の四男は虎千代(後の上杉謙信))

天文11年12月、長尾為景が死去(58歳)。※天文5年、天文10年の説もあり

天文12年(1543年)、虎千代(謙信)が元服、長尾景虎と名乗る(14歳)。

天文17年(1548年)、揚北衆の鳥坂城主 中条藤資、栖吉城主 長尾景信(古志長尾家)、与板城主 直江実綱らによる景虎を守護代に擁立する動きがあり、越後守護 上杉定実の調停の下、景虎が家督を継ぎ越後守護代となる(19歳)。 長尾晴景は隠居し、天文22年(1553年)2月10日、死去する(45歳)。

天文19年(1550年)2月、越後守護の上杉定実が死去。後継ぎがいなかったため、室町幕府13代将軍 足利義輝は長尾景虎に越後守護の代行を命じる。

天文19年、景虎の家督相続に反対した坂戸城主 長尾政景(上田長尾家当主。上杉景勝の父)が反乱を起こす。 翌天文20年8月、景虎が坂戸城を攻撃して長尾政景を降伏させる。(長尾政景の妻は景虎の姉 仙桃院であったことから助命され、以降景虎に従い景虎の重臣となる) 反乱を鎮圧したことで越後の内乱は治まり、景虎は越後を統一する。

天文21年(1552年)7月、長尾景虎は関東管領 上杉憲政の要請を受け関東へ進軍する。

天文22年(1553年)4月、第一次川中島の戦い。 武田晴信の侵攻により北信国衆の要請を受けた長尾景虎が信濃へ侵攻、荒砥城や虚空蔵山城を攻略する。武田軍は塩田城から反撃するが、小規模な戦闘に終わり両軍は撤退する。

天文22年、長尾景虎が上洛。後奈良天皇と将軍足利義輝に拝謁する。

天文24年(1555年)4月、第ニ次川中島の戦い。信濃国善光寺を巡り、武田軍と長尾軍が出陣、犀川を挟み両軍が約200日対峙する。今川義元の仲介により、閏10月に両軍は撤退する。

弘治3年(1557年)、第三次川中島の戦い。武田晴信が善光寺の西北にある葛山城を攻略。長尾景虎は善光寺までの進出、緊張状態が続く。小規模な戦闘の後、将軍足利義輝より和睦の御内書が届き、両軍は撤退する。

永禄1年(1558年)、北条により本拠の上野平井城を追われた上杉憲政が、越後へ入り長尾景虎を頼る。山内上杉家の影響力がなくなった上野国は箕輪城の長野業正が勢力を伸ばす。

永禄2年(1559年)春、景虎が5,000の兵を率いて上洛。景虎が正親町天皇と足利義輝に拝謁する。【細川家記】

道中は加賀の本願寺、越前の朝倉義景、近江の六角義秀(いずれも反三好勢力)からの支援があり、京へ入る。京では松永久秀らの訪問を受ける。

景虎は京で関白 近衛前久と血判状を交わし盟約を結ぶ。

-------------------------------------------

永禄3年(1560年)

永禄3年(1560年)4月、長尾景虎が越中の神保長職を攻撃、富山城を攻略する。

永禄3年(1560年)8月~永禄4年6月、第一回関東遠征。 長尾景虎が関東へ出陣する。

9月、越後から三国峠を越え、上野 沼田城、厩橋城、那波城、武蔵 忍城、羽生城を占領する。

永禄4年(1561年)1月、関東連合軍が武蔵へ侵攻。

この頃、関東七ヶ国から諸将が集まり総勢113,000となる。

関東連合軍が古河城を占領。古河公方家臣の古河城主 簗田晴助や、連合軍に参戦していた関東管領上杉憲政、関白の近衛前久により足利藤氏を正式な古河公方として擁立する。(以後古河城は北条に奪われて奪還するのを繰り返す)

※古河公方擁立の争いは北条家を参照

近衛前久は越後や関東へ赴き、古河城に留まるなど2年間長尾景虎を支援する。

永禄4年(1561年)3月、小田原城の戦い。

景虎が小田原城へ向け進軍。北条軍と交戦を続けながら、小田原城近くへ着陣する。3月下旬までに連合軍は小田原城を包囲する。 大きな戦闘になることなく北条氏康は籠城を続ける。

閏3月16日、景虎は小田原城から鎌倉へ移動、鶴岡八幡宮にて上杉憲政から関東管領職と山内上杉家を継承される。また長尾景虎から上杉政虎へ改名する。

4月3日、政虎が越後へ撤退したため連合軍も小田原城包囲を中止、撤退する。

政虎の撤退後は上杉方に降った武蔵国の諸城は北条方に戻る。

4月、政虎が越後へ帰還の途中で北条方の松山城を占領、上杉憲勝を城主に置く(永禄6年(1563年)に北条軍の攻撃により降伏する)。

|

第四次川中島の戦い(八幡原の戦い) 永禄4年(1561年)8月14日、上杉政虎(謙信)(兵数13,000 柿崎景家・本庄実乃・五十公野治長・中条藤資・安田長秀・加地春綱・色部勝長・本庄繁長)が春日山城を出陣。 上杉政虎は8月15日に善光寺に着陣、本隊から兵5,000を善光寺に残し、8月16日に川中島へ入り千曲川を越え、妻女山(兵数8,000)に布陣する。 海津城の春日虎綱 (高坂昌信) (兵数3,000)は8月16日に上杉軍の侵攻を甲府へ報せ、8月18日、武田信玄(兵数17,000)が甲府を出陣する。 8月24日、武田軍が川中島へ到着、上杉軍の退路を断つため雨宮の渡しに布陣する。(【北越軍談】【武田三代記】などでは茶臼山山頂に布陣) 5日間の対陣の後、8月29日に武田軍は川中島の八幡原を横断して千曲川 広瀬の渡しを越え、海津城に入る。

9月9日、武田軍は海津城で山本勘助と馬場信春が作戦を立てる。兵を二手に分けて別働隊が妻女山に夜襲をかけ、退却した上杉軍を10日早朝に本隊が挟撃することとした。 9月9日夜、武田の別働隊(兵数12,000 飯富虎昌・春日虎綱 (高坂昌信) ・馬場信春・真田幸綱)は夜間に行軍して妻女山へ向かう。 信玄本隊(兵数8,000 武田義信・武田信繁・武田信廉・穴山信君・飯富昌景(山県昌景)・内藤昌秀・原昌胤・跡部勝資)も川中島の八幡原へ向かう。 しかし妻女山の上杉政虎は海津城からの炊煙が多いことを見て武田軍の動きを察知、先手を取り諸将に下山を命じる。

9月10日卯の刻 (5~7時) 、濃霧の中、信玄本隊が千曲川 広瀬の渡しを越え八幡原へ着陣する。霧が晴れると川中島へ着陣した上杉軍と遭遇、上杉軍は柿崎景家を先鋒に武田の陣へ突撃させる。 この攻撃で武田軍は武田信繁や山本勘助が討ち取られる。さらに上杉政虎が武田本陣へ斬り込み、馬上から武田信玄へ三太刀浴びせる。床几に座っていた信玄は軍配でこれを防ぐ。中間頭の原虎吉が槍で政虎の馬を突き、政虎は走り去る。 妻女山では空になった上杉の陣を見て、武田の別働隊が下山する。上杉軍は千曲川で殿軍の甘粕景持が待ち受けており、別働隊と交戦となる。 巳の刻 (9~11時) 、甘粕景持隊を突破した別働隊が八幡原へ進軍、上杉軍を攻撃する。背後から攻撃を受けた上杉政虎は北の善光寺へ撤退を開始する。 申の刻 (15~17時) 、合戦が終了する。

この戦いでの戦死者は上杉軍3,470名、武田軍4,630名に及ぶ。【甲越信戦録】(武田信玄成就院宛書状では信玄は三千余人を討ち取ったと書いている。) 武田軍は武田信繁(信玄の弟)、山本勘助、諸角虎定、初鹿野忠次ら有力家臣が戦死、上杉軍は志駄義時、大川忠秀らが戦死する。 合戦後、上杉政虎が撤退したことで上杉領は飯山・野尻湖以北の北信濃一部に留まり、川中島四郡は武田領となる。

【甲陽軍鑑】の川中島の戦いを開く

※一騎打ちの場面は、【甲陽軍鑑】では後に聞けば謙信だったと記載しており(一騎打ちの時点では謙信と確認していない)、【上杉家御年譜】では上杉軍は御幣川下流まで武田軍を押し込み、荒川伊豆守(長実)が信玄に斬りかかったと記載。 【上杉将士書上】では天海和尚が天文23年8月に甲斐を訪問したところ、上杉と合戦があると聞いて川中島へ向かい、山の上から信玄と謙信の一騎打ちを目撃する。その夜負傷している信玄に会い一騎打ちの話をすると、信玄は見間違いで一騎打ちの相手は影武者であり、他国の者にこの話はしないようにと言い、謙信と認めなかった話が記載されている。 (※上杉方の史料では武田信繁の死を天文23年と記載しており永禄4年と混同している可能性があり、天海の話も永禄4年の事と思われる。) ※武田家臣で都留郡の領主 小山田信有は、【甲陽軍鑑】では別働隊に参陣したとしているが、【勝山記】では病により参陣していない。 |

永禄4年(1561年)10月5日、古河城に入っていた近衛前久が上杉政虎へ書状送る。

晴信との一戦で大勝され八千余を討ち取られ喜ばしいこと、珍しい振る舞いではないが、ご自身が太刀打ちに及ばれたことは比類なき次第で、天下の名誉であること、また北条氏康が松山城に在陣しているので一刻も早く関東へ出陣してもらいたいと伝える。【上越市史 別編】

永禄4年11月~永禄5年3月、第ニ回関東遠征。

上杉政虎が上野国へ侵攻。館林城を占領、唐沢山城(城主 佐野昌綱)を2度攻撃するが落城できず。関東攻撃拠点の厩橋城に譜代 北条高広を配置する。

12月、将軍足利義輝から偏諱を受けて一字を賜り、上杉政虎から上杉輝虎へ改名する。

永禄5年(1562年)2月、北条氏康が古河公方 足利藤氏の古河城を攻撃、占領される。

7月、10月、輝虎が越中国衆 神保長職を攻撃、勝利する。

永禄5年(1562年)11月~永禄6年(1563年)4月、第三回関東遠征。 武蔵 騎西城(城主 小田朝興)、下野 小山城(城主 小山秀綱)、結城城(城主 結城晴朝)上野 唐沢山城(城主 佐野昌綱)を攻撃、占領する。

永禄6年(1563年)2月、北条・武田軍が松山城(城主 上杉憲勝)を攻撃、占領される。輝虎は近くまで進軍していたが救援は間に合わず、以降松山城は北条の拠点となる。

3月、輝虎によって足利藤氏が古河城に復帰する。

9月、北条軍が古河城を攻撃、足利藤氏は捕らえられ小田原へ送られる。(これにより古河公方擁立の関東遠征という名目はなくなる)

10月、輝虎が越中で上杉方の椎名氏を攻撃する神保長職を攻撃。増山城を包囲し、神保長職を降伏させる。

長職は畠山義綱に仲介を依頼、畠山義綱は富山城を破棄させ、射水・婦負郡を安堵することとし、輝虎も同意する。

永禄6年12月~永禄7年4月、第四回関東遠征。 上杉軍撤退後に再び北条についた常陸 小田城(城主 小田氏治)、上野 唐沢山城(城主 佐野昌綱)を攻撃、占領する。(この年の唐沢山城の戦いは、元亀元年まで10回に及ぶ戦いで最も激しい戦いとなる)

永禄7年(1564年)6月、武田軍の山県昌景が飛騨国へ侵攻、江馬時盛と対立する息子 輝盛を攻撃。7月に輝盛を降伏させる。その後上杉方の三木良頼・自綱父子を攻撃する。

8月、三木氏の救援に上杉方の河田長親が越中国から侵攻。上杉軍の信濃侵攻の報せが入り武田軍は飛騨国から撤退する。飛騨国では江馬時盛が三木氏・江馬輝盛と和睦、上杉方につく。

永禄7年(1564年)8月、第五次川中島の戦い。

武田の飛騨侵攻に対し、上杉輝虎が信濃へ侵攻。7月29日、善光寺へ入り、8月3日、川中島へ進軍する。

武田信玄も川中島方面へ進軍するが、塩崎城に入り籠城する。 その後10月下旬まで対峙し、両軍は撤退する。

永禄7年夏、家臣で上田長尾氏の当主、長尾政景が舟による事故で溺死する。輝虎は長尾政景の息子 喜平次(後の景勝。輝虎の甥)を引き取り養子にする。

また長尾政景の居城である坂戸城を直接支配する。

永禄7年10月~11月、第五回関東遠征。再び北条についた唐沢山城を占領する。

<南部家>

1560年以前の南部家

大永4年(1524年)、三戸南部氏23代当主 南部安信が弟の南部高信(南部安信の子との説もあり)らと津軽地方へ侵攻、津軽を平定する。

南部高信 (石川高信) が石川城主となり、津軽地方を統治する。

天文6年(1537年)、南部安信の子 南部彦三郎が紫波郡で和賀義勝、高水寺斯波氏はと交戦する。

天文8年(1539年)、南部彦三郎が上洛、室町幕府12代将軍 足利義晴より「晴」の字を拝領し、南部晴政と名乗る。

天文9年(1540年)、南部高信 (石川高信) が岩手郡へ侵攻、雫石城の戸沢氏に勝利して岩手郡を占領する。

天文10年(1541年)、南部晴政が南部氏24代当主となる。

天文14年(1545年)、高水寺斯波氏が南部領の岩手郡へ侵攻、雫石城を占領される。

<伊達家>

1560年以前の伊達家

伊達家は14代の伊達稙宗(伊達政宗の曾祖父)の代に、周辺の大名・国衆と婚姻関係を結び、蘆名氏・葛西氏・大崎氏・田村氏・相馬氏・二階堂氏・岩城氏らを支配下に置く。 (稙宗は正室1人、側室5人から14男7女に恵まれる)

永正11年(1514年)、伊達高宗(稙宗)が羽州探題 最上義定の長谷堂城を攻撃、勝利する。伊達高宗(稙宗)の妹を最上義定の継室とさせ、最上氏を支配下に置く。

永正14年(1517年)、将軍足利義稙へ進物を送り、偏諱を受け「稙」の字を賜り、伊達稙宗と名乗る。また左京大夫に叙任される。

大永1年(1521年)、相馬氏の家督に相馬顕胤が就く。相馬顕胤は伊達稙宗の長女を正室に迎える。

大永2年(1522年)、伊達稙宗が室町幕府より陸奥国守護に補任される。(奥州は応永7年(1400年)から大崎氏が奥州探題として統率していたが、守護職となった伊達氏の影響力が強くなる)

享禄4年(1531年)、伊達稙宗が会津の葦名盛舜の援軍とともに葛西領へ侵攻、占領する。(以前から養嗣子として稙宗の子 葛西晴清が葛西氏に入っていた)

天文1年(1532年)、伊達稙宗は居城を梁川城から桑折の西山城へ移す。

天文3年(1534年)、奥州探題である大崎氏で内紛が発生。天文5年(1536年)、当主 大崎義直は伊達稙宗の援助を受け反乱を鎮圧する。

その後伊達稙宗は次男 小僧丸と大崎義兼(大崎義直の兄)の娘を結婚させ、小僧丸は大崎義宣と名乗り大崎義直の養嗣子となる。 (この時、伊達稙宗の嫡男 伊達晴宗は反発している)

天文6年(1537年)、伊達稙宗の娘が会津の蘆名盛氏の正室となる。(天文10年(1541年)に蘆名盛氏が蘆名氏当主となる)

天文8年(1539年)、伊達家14代の伊達稙宗が、跡継ぎのいなかった越後守護 上杉定実の養子に三男 時宗丸(後の伊達実元)を送り出すことについて、越後 阿賀北地方の国衆で反発が起きる。

(越後守護の上杉定実と揚北衆の中条氏は賛成派、守護代の長尾為景と(中条氏を除く)揚北衆は反対派となる。 伊達稙宗傘下の国衆 大崎氏、葛西氏、畠山氏、相馬氏なども家中で賛成派・反対派に分かれる。)

揚北衆で賛成派の中条氏が伊達軍を越後に引き入れ、阿賀北小泉荘を攻撃、占領する。天文9年(1540年)、長尾為景はこの事件を朝廷に訴え、後奈良天皇より追討の命を受け、越後に侵入した伊達軍は撤退する。

天文10年(1541年)、田村氏の田村隆顕(妻は伊達稙宗の娘)が伊達家に従属する。

天文10年頃、岩城氏 岩城重隆の長女 久保姫が伊達晴宗の正室となる。

天文10年、伊達晴宗の長女 阿南姫が二階堂照行の嫡男 盛義へ嫁ぐ。

(また二階堂照行に伊達稙宗の娘を嫁がせる。岩城氏にはさらに伊達晴宗の嫡男を養嗣子として入れ、岩城親隆と名乗り、永禄12年(1569年)に岩城氏の家督を継ぐ。)

天文11年(1542年)、その後も伊達稙宗は三男 時宗丸を越後へ入れようとしたため、嫡男の伊達晴宗が反発、稙宗を捕らえ居城の桑折西山城に幽閉する。(伊達氏天文の乱)

しかし伊達稙宗は側近に救出され、娘婿である懸田俊宗の居城 懸田城へ入り、縁戚関係の諸大名へ支援を求める。

この事件は各諸大名にも影響があり、大崎氏、葛西氏、畠山氏、相馬氏などは家中で稙宗派・晴宗派に分かれる。

形勢は徐々に晴宗派が優勢となり、天文17年(1548年)9月、将軍足利義輝の仲介により稙宗が隠居、晴宗に家督を譲ることになる。

伊達家15代当主となった伊達晴宗は本拠を西山城から米沢城へ移す。

(伊達氏天文の乱により、伊達氏の支配下にあった蘆名氏・相馬氏・大崎氏・葛西氏・最上氏が離反して独立勢力となる。また伊達家臣の懸田俊宗 (妻は伊達稙宗の娘) も晴宗に抵抗する。)

天文18年(1549年)、相馬家では相馬顕胤が死去、子の相馬盛胤が家督を継ぐ。 相馬盛胤は妹を田村清顕に嫁がせ、田村氏と婚姻関係となる。

天文22年(1553年)、伊達晴宗に抵抗を続けていた懸田俊宗を晴宗が討ち取る。

天文24年(1555年)、伊達晴宗が室町幕府から奥州探題職に補任される。

弘治3年(1557年)、伊達晴宗が相馬盛胤と名取郡の座流川で交戦する。

永禄2年(1559年)、隠居中の伊達稙宗が相馬氏の小高城を訪問、稙宗の末娘 越河御前と相馬盛胤の子 義胤との縁組を交渉し、翌年に結婚となる。

-------------------------------------------

永禄5年(1562年)8月15日、相馬盛胤が佐竹義昭の居城 太田城を攻撃する。

永禄6年(1563年)、蘆名盛氏が須賀川城の二階堂盛義(妻は伊達晴宗の長女 阿南姫)を攻撃する。伊達家と蘆名家が敵対関係となる。

永禄6年10月、佐竹氏の侵攻を受けた三芦城の石川晴光が伊達家に庇護を求めたことから、伊達晴宗の四男 伊達小二郎が石川家の養嗣子として入る。(伊達小二郎は石川昭光と名乗る)

<三好家>

1560年以前の畿内 明応の政変~両細川の乱~三好長慶の畿内掌握まで

畿内では明応2年(1493年)、管領 細川政元(応仁の乱の際東軍を率いた細川勝元の子)と日野富子(室町幕府第8代将軍・足利義政の正室)による、第10代足利義材(義尹/義稙)から第11代足利義澄への将軍の擁廃立事件が起きる。(明応の政変)

応仁の乱以降も畠山氏は当主を巡って畠山政長(畠山尾州家、支配国:紀伊・越中)と畠山基家(義豊)(畠山総州家、支配国:河内・大和)(基家は応仁の乱で西軍の畠山義就の次男)が争いを続ける。 明応2年2月、畠山政長は第10代足利義材、幕府軍とともに畠山基家の籠る高屋城へ進軍、河内国正覚寺に着陣する。

一方、細川政元は畠山氏が再び統一して勢力が増すことを危惧し、先に畠山基家、赤松政則、伊勢貞宗、日野富子らと組んでおり、明応2年(1493年)4月、細川政元は挙兵して将軍が留守となった京を制圧。 細川政元は足利義遐(義高/義澄)(13歳)(義澄は堀越公方足利政知の子)を第11代将軍として擁立する。 (足利義澄は文明19年(1487年)に伊豆堀越から上洛し、出家していた。)

明応2年(1493年)閏4月、細川政元は兵を出し、高屋城から畠山基家も加わって畠山政長・足利義材の籠る正覚寺を攻撃。畠山政長は敗北となり自害、足利義材は捕えられて幽閉される。畠山政長の子 尚順は紀伊へ逃れる。 足利義材は小豆島へ流されるところだったが側近の手引きで脱出、畠山政長の領国である越中の神保長誠を頼る。

明応2年(1493年)10月、室町幕府奉公衆の伊勢宗瑞(早雲)は細川政元の密命を受け駿河に入り、敵対勢力の堀越公方 足利茶々丸(義澄の兄)を攻撃し、後に茶々丸を追い詰め自害させる。(伊豆討入り) これにより堀越公方家は滅亡する。

(足利茶々丸は延徳3年(1491年)、継母の円満院と堀越公方後継ぎの潤童子を殺害。足利義澄は円満院の子であるため、円満院を討った茶々丸は幕府の敵となっていた。)

明応6年(1497年)、畠山尚順(畠山政長の嫡男)が挙兵、高屋城を攻撃し畠山基家(義豊)を追い出す。明応8年(1499年)には河内十七箇所の戦いで畠山基家(義豊)を討ち取る。 さらに大和の筒井順盛とともに大和国も制圧し、畠山尚順は紀伊・越中に加えて河内・大和を支配下に置く。

明応7年(1498年)、越中の足利義尹(義材から義尹へ改名)は畠山尚順の動きに同調し、朝倉家へ移り、翌明応8年(1499年)、上洛を目指し南下するが、近江坂本で近江守護の六角高頼(細川政元と同盟関係)の奇襲に合い敗北、明応8年12月、周防山口の大内義興を頼る。 足利義尹を支援した畠山尚順も細川政元に敗れ、紀伊へ逃亡する。

周防の大内義興は細川政元に対抗して第10代将軍足利義尹を擁立、上洛する計画を立てる。 しかし細川政元・足利義高は大友親治らに大内義興討伐を命じ、また文亀元年 (1501年) 閏6月9日に後柏原天皇から義興討伐の命を受け、大内義興が朝敵の扱いとなる。 その後足利義尹の仲介で大内氏と細川方は和睦となる。

(明応7年8月25日には南海トラフ沿いの東海道沖で巨大地震が発生(明応の大地震)、また明応8年には大飢饉が発生している)

文亀2年(1502年)9月、細川政元が養子の澄之(関白 九条政基の末子)を後継者に指名する。澄之は丹波守護職に就く。 しかし翌文亀3年(1503年)5月、細川政元はもう一人の養子 澄元(細川氏の庶流で阿波国守護の細川義春の子)を後継者に指名する。 また3人目の養子 高国(細川氏一門・野州家の細川政春の子)もいたことから、細川京兆家で家督争いが起きる。

永正1年(1504年)、摂津守護代の薬師寺元一が細川澄元を擁立して挙兵する。しかし薬師寺元一は弟の薬師寺長忠に攻められて自害となる。 薬師寺元一に呼応した畠山尚順が細川方の高屋城を攻撃、占領する。しかし永正3年(1506年)に細川軍の攻撃を受け畠山尚順は大和へ逃れる。

永正3年(1506年)2月、澄元と家宰の三好之長が入洛する。細川政元は新たに加わった三好之長を重用したため、京兆家の重臣と対立する。

永正4年(1507年)、若狭の武田元信が対立する丹後の一色義有(前年に細川政元より丹後守護を解任される)と交戦。細川政元は武田元信への援軍として、養子の澄之・澄元らとともに出陣する。 5月29日、細川政元が京へ帰還する。

永正4年(1507年)6月23日、澄之派の被官 香西元長・薬師寺長忠が、邸内の湯屋にいた細川政元を襲撃、暗殺する。(永正の錯乱)

香西元長らは澄元・三好之長の屋敷も襲撃、澄元は近江へ逃れる。 7月8日、香西元長・薬師寺長忠に擁立された細川澄之が上洛、細川京兆家当主となる。しかし在京していた六角氏綱が離反、近江へ帰還する。

8月1日、細川政元の養子 細川高国が一族の細川政賢・細川尚春と組み京都を攻撃、細川澄之は敗北となり自害する。

細川高国は細川政賢らと協議して阿波細川家の細川澄元を後継者とし、永正4年(1507年)8月、澄元は将軍足利義澄に拝謁して細川京兆家当主となる。(澄元はまだ若年のため、阿波国時代からの家宰 三好之長の立場が強くなる)

一方、周防国に逃れていた足利義尹を擁立した大内義興が永正4年(1507年)11月に上洛を開始、12月に備後国の鞆へ入り、上洛を窺う。 ここで三好之長を重用する細川澄元に不満があった細川高国が離反、大内義興・足利義尹へ寝返る。

永正5年(1508年)3月、細川高国が大内義興とともに京都へ進軍すると、細川澄元は足利義澄と近江へ逃れる。6月8日、大内義興・足利義尹が入京する。 細川高国は足利義尹を将軍に復帰させて自身は細川家当主を継ぎ、管領となる。大内義興も左京大夫(京兆)・管領代に就く。

永正6年(1509年)、細川澄元・三好之長が再起を図るが細川高国に敗北する。(以降、天文1年(1532年)まで両細川の乱が続く)

永正8年(1511年)7月、再び細川澄元・三好之長・赤松義村、また高国と対立した細川尚春も加わり蜂起、深井城の合戦、芦屋河原の合戦で澄元が勝利する。細川高国は敗れ丹波へ避難する。 永正8年8月14日、近江で足利義澄が病死する(32歳)。

永正8年8月23日、細川高国が京へ進軍、船岡山で、細川澄元・赤松義村(兵数6,000)と細川高国・足利義尹・大内義興・尼子経久(兵数20,000)が交戦する。細川澄元は兵3,000が死傷する敗北となり、細川高国が勝利する。(船岡山合戦) 細川高国は京を奪還する。

永正13年(1516年)、大内義興が足利義尹の上洛を支援したことで、功労として遣明船派遣が大内氏に保証され、明の新元号「正徳」が記載された有効な勘合符を大内氏が独占する。 ※当時の日明貿易(10年に1度行われる朝貢貿易)は、幕府・大内氏・細川氏による遣明船が派遣されており、直近1511年の遣明船では1号・2号船が大内氏、3号船が細川氏の船となっていた。 朝貢貿易では中国に貢物を献上した国は冊封体制(君臣関係)となるが、返礼として中国からの賜物で莫大な利益を得ることができた。

永正15年(1518年)8月2日、尼子氏が大内領の石見国へ侵攻したため、大内義興は管領代を辞して堺から帰国。10月5日に周防へ到着する。

永正16年(1519年)、細川澄元が逃亡先の阿波で挙兵。11月に摂津へ上陸する。

永正17年(1520年)、2月に細川澄元が京都を奪い返し高国は近江へ逃れるが、すぐに細川高国が5月に反撃、等持院の戦いで高国が勝利する。高国は再び入京する。 敗北した三好之長は捕えられ5月11日に処刑され、澄元も帰国した阿波勝瑞城にて死去する。

(2月に高国が近江へ逃れる際、足利義稙 (1513年に義尹から義稙へ改名) に同行を求めたが、義稙はこの時細川澄元と通じており高国との同行を拒否して関係が悪くなっていた。)

大永1年(1521年)、足利義稙が細川高国と対立して阿波へ出奔する。高国は後継者として足利義澄の子 亀王丸(11歳)を擁立する。亀王丸は朝廷から義晴の名を与えられ、足利義晴として第12代将軍に就任する。

大永3年(1523年)、周防の大内義興が謙道宗設を正使として遣明船を派遣する。(1516年に有効な勘合符を大内氏が独占していた) これに細川高国が対抗、失効していた前の明元号「弘治」の勘合符で鸞岡瑞佐を正使として遣明船を派遣する。

大永3年4月、先に大内氏の遣明船が寧波に入港、細川氏の遣明船は遅れて到着すると、細川方の副使 宋素卿が明の市舶司 (入港管理所) に賄賂を贈り、大内氏より先に入港検査を受ける。また歓迎会での席でも細川氏の使節が優遇される。

これに怒った大内方の謙道宗設ら100名が倉庫を襲撃して武器を手に入れ、細川氏の船を焼き討ちにして鸞岡瑞佐を殺害し、内陸へ逃亡した宋素卿を追って西へ100km進みながら各地の村里や官吏を襲う事件が起きる。 謙道宗設は官吏を人質に取って寧波に戻り、船を奪って脱出する。(寧波の乱)

大永7年(1527年)、阿波で挙兵した三好元長(三好之長の嫡孫)が細川澄元の嫡男 晴元(14歳)を擁立して進軍、京を攻撃して高国政権を滅ぼす。細川高国と足利義晴は近江坂本へ退去する。 (その後足利義晴は幕府奉公衆である朽木氏を頼り近江高島郡朽木へ逃れ、さらに六角定頼を頼り観音寺城山麓にある桑実寺へ入る。)

細川晴元・三好元長は堺の顕本寺を拠点とし、足利義維(足利義澄の子)を将軍とする堺公方府(疑似幕府)を開く。 (この間、京は将軍と管領が不在となり、堺公方府は5年間続く。足利義維は上洛できず将軍宣下を受けられなかった。)

その後、三好元長は細川晴元と対立して自国の阿波へ撤退する。その間に細川高国は浦上村宗と組み、摂津を制圧する。

享禄4年(1531年)、細川晴元は三好元長と和睦し、赤松政祐を加えた連合軍で、細川高国・浦上村宗の連合軍に天王寺で勝利する(大物崩れ)。浦上村宗は討死、細川高国は捕えられ自害となる。 これにより細川家当主は細川晴元となる。しかし晴元が現将軍足利義晴と和睦したことで三好元長と対立する。

享禄5年(1532年)、河内国では守護代の木沢長政が守護の畠山義堯(義宣)(畠山総州家)を討つ計画が発覚。5月、畠山義堯は三好元長の援軍とともに木沢長政の籠る飯盛山城を包囲する。

これに対し細川晴元は6月、大津 顕証寺の蓮淳(一向宗)に依頼して一向一揆(兵数100,000)を蜂起させ、飯盛山城を包囲する畠山義堯・三好元長(元長は法華宗徒で蓮淳と対立していた)を攻撃させる。(天文の錯乱) 畠山義堯は自害に追い込まれ、さらに一揆勢は堺の顕本寺へ退去した三好元長を攻撃、元長は自害する。晴元は不和となっていた足利義維を捕らえ、堺公方府は消滅する。 (その後晴元は三好元長の嫡男・三好長慶と和睦し家臣に入れる)

畠山義堯・三好元長を討った後も一向一揆は証如や蓮淳の命令を聞かず蜂起が続き、7月、一向一揆は大和国の興福寺(法相宗)を攻撃、焼き討ちにする。 細川晴元は一向一揆を抑えるため対立宗派である法華宗(日蓮宗)に法華一揆を蜂起させ、また本願寺と対立する六角定頼を加える。

法華一揆と六角定頼は大津の顕証寺を攻撃し、京都に入り一向一揆と交戦する。そして山科本願寺を3万の僧兵で包囲、焼き討ちにして焼失させる。

(山科本願寺の証如は脱出して大坂御坊へ移り、大坂(石山)本願寺として本拠とする。)

天文2年(1533年)、細川高国の実弟 細川晴国が挙兵、本願寺方について細川晴元を攻撃する。敗れた細川晴元は本願寺と和睦するが、本願寺は抗戦派の下間頼盛により再び細川晴元と交戦する。

しかし、その後法華一揆との交戦で本願寺は大敗となり、11月、細川晴元と和睦する。

天文5年(1536年)8月、細川晴国は晴元に通じた家臣の裏切りに合い、自害する。

|

浄土真宗本願寺派の勢力拡大と石山本願寺まで 寛正6年(1465年)、約200年間護持されていた浄土真宗の京都 大谷本願寺が、天台宗の延暦寺門徒により破却される。 応仁2年(1468年)頃、蓮如(浄土真宗 本願寺派第8世宗主)が三河を訪れ、一向宗の布教を行う。本宗寺と三河三ヵ寺(本證寺・勝鬘寺・上宮寺)を拠点に門徒が集まる。 また蓮如は近江を訪れ、 金森、守山を拠点に布教を行う。 応仁3年(1469年)、蓮如が近江 大津に顕証寺を建立する。 文明3年(1471年)、蓮如が越前を訪れ、吉崎御坊(越前・加賀の国境付近)を建立する。

文明15年(1483年)、蓮如が本願寺再興のため、京都に山科本願寺を建立する。 文明18年(1486年)、蓮如が紀伊を訪れ、冷水浦の冷水道場 (了賢寺) に入り、布教を行う。(後に雑賀庄鷺森へ移転し、鷺森別院/鷺ノ森御坊/雑賀御坊と呼ばれる。) 長享2年(1488年)、加賀で弾圧された一向宗門徒衆が蜂起、加賀国守護の富樫政親を討ち取り、加賀国を制圧する。(加賀一向一揆)

明応5年(1496年)、蓮如が大坂石山の地に大坂御坊を建立する。(後の大坂本願寺/石山本願寺) 明応8年(1499年)2月、蓮如が山科本願寺で死去(85歳)。 明応10年(1501年)頃、蓮如の六男 蓮淳が、伊勢長島に願証寺を建立。拠点として門徒を集める。

享禄4年(1531年)、加賀国で内紛が起きる。 大小一揆以降、加賀を含む北陸の門徒は本願寺の直接支配下に置かれる。

享禄5年(1532年)、細川晴元の要請を受け、大津 顕証寺の蓮淳は一向一揆を蜂起させ、畠山義堯・三好元長を討ち取る。一向一揆は各地で暴挙を続けるが、敵対する法華宗 (日蓮宗) の法華一揆の攻撃を受け敗北する。 法華宗(日蓮宗)と六角定頼により山科本願寺は焼き討ちにされたため、証如は大坂御坊へ移り、大坂(石山)本願寺を本拠とする。 天文15年(1546年)、門徒衆により、金沢に尾山御坊(金沢御堂)が建立される。(後の金沢城) |

天文5年(1536年)、京都で広まっていた法華宗(日蓮宗)が、比叡山延暦寺(天台宗)と宗教問答を行い、法華宗が論破する。これに怒った比叡山延暦寺は六角定頼の協力を得て、武装した僧兵60,000で京都の法華宗二十一本山を焼き討ちにする。(天文法華の乱) これにより下京の町は全て焼失、上京も3分の1が焼ける被害となる。日蓮宗寺院は以降6年間、京都から追放される。(天文11年(1542年)に六角定頼の仲介で朝廷から京都帰還の勅許が下される)

天文10年(1541年)、細川晴元方の木沢長政が晴元と対立、離反するが翌年に三好長慶・三好政長に討ち取られる。(太平寺の戦い)

天文11年(1542年)、足利義晴の次男 千歳丸(後の足利義昭。義輝の弟)が大和国の興福寺に入る。法名は覚慶と名乗り、一乗院門跡となる。

天文15年(1546年)、細川氏綱(細川高国の養子)が河内守護代 遊佐長教(畠山尾州家の家臣)・大和国の筒井順昭(筒井順慶の父)らと挙兵。 遊佐長教は摂津の国衆である三宅城の三宅国村や池田城の池田信正を氏綱方につかせる。

氏綱・遊佐の連合軍は堺にいた三好長慶を包囲、長慶を居城の越水城へ撤退させ、また北上して芥川山城を攻撃して開城させる。 三宅国村、池田信正の寝返りにより、細川晴元は京を離れ越水城へ移る。(足利義晴は細川氏綱方につく)

しかし天文15年10月、四国から三好長慶の弟3名 安宅冬康(淡路衆)・三好実休(阿波衆)・十河一存(讃岐衆)の三好軍(兵数20,000)が到着。 三好軍は池田城、芥川山城など摂津の諸城を奪い返し、京へ入る。足利義晴は近江坂本へ逃亡、細川晴元は京に復帰する。

天文15年12月、足利義晴は朝廷の勅使を坂本に招き、嫡男の義藤(義輝)(11歳)へ将軍職を譲る。足利義藤が第13代将軍となる。

天文16年(1547年)7月、三好軍は河内高屋城に籠る氏綱・遊佐連合軍の攻撃に向かい南下する。両軍は舎利寺周辺で交戦となり、三好軍が勝利する。(舎利寺の戦い)(この戦いで両軍2,000名が討死したと言われる) 足利義晴は細川晴元と和睦、京へ戻る。

天文17年(1548年)、三好軍は引き続き遊佐長教の高屋城を包囲していたが、六角定頼の仲介により和睦が成立する。

天文17年(1548年)、三好政長の讒言により、細川晴元が池田城主 池田信正を切腹させる。池田信正の後継は三好政長の外孫 池田長正となり、三好政長は池田家へ介入を強める。これに三好長慶が反発する。 (三好本家の長慶にとって晴元に重用される分家の三好政長は排除したかった)

10月、三好長慶は三好政長・政勝(宗渭)父子を追討しようとするが細川晴元に認められなかったため、晴元に反旗を翻えす。 長慶は敵であった細川氏綱・遊佐長教と組み出陣、政長の子 三好政勝(宗渭)の榎並城を包囲する。(長慶は遊佐長教と起請文を交わし遊佐長教の娘と婚姻を結ぶ)

天文18年(1549年)4月、細川晴元と三好政長は救援に向かい三宅城へ入る。6月、三好政長は三宅城から江口城に移る。 長慶は江口城を攻撃、三好政長を討ち取る。(江口の戦い)。子の政勝(宗渭)は脱出する。 これにより細川晴元は京へ退却、足利義晴と義藤(義輝)を連れ、近江坂本へ避難する。(義晴はその後大津へ移る) 晴元の援軍として進軍していた六角義賢も敗走を聞き、退却する。

天文18年7月、三好長慶が細川氏綱を擁立し、京都へ入る。

天文19年(1550年)2月、義晴が京都奪還のため、東にある慈照寺の裏山に中尾城を築城する。

天文19年3月、三好長慶は晴元派の伊丹城(城主 伊丹親興)を降伏させ、摂津を平定する。 これにより細川政権は崩壊し、以降三好家が政権を握ることになる。

天文19年5月、足利義晴が大津で病にて死去(40歳)。

天文19年6月、足利義藤(義輝)と細川晴元が中尾城へ入る。

天文19年11月、中尾城に籠る足利義藤(義輝)・細川晴元と三好軍(三好長逸・長逸の子三好長虎(弓介)・十河一存)が交戦、足利義藤は城を脱出、近江堅田に避難する。 ※【言継卿記】によると、この戦いで三好長虎(弓介)の与力一人が幕府軍の鉄砲に当たって死んだと記録されている。(畿内で初めて記録された、戦での鉄砲使用となる)

天文20年(1551年)3月7日、14日に三好長慶の暗殺未遂事件が起きる。

天文20年(1551年)7月、将軍方として三好政勝(宗渭)と香西元成(兵数3,000)が京都へ侵攻、相国寺に陣を置く。 これに対し三好長慶は松永久秀とその弟 松永長頼が諸国から兵40,000を集め、相国寺を攻撃、勝利する。(相国寺の戦い)

将軍方の六角定頼が仲介となり和睦を進めるが、天文21年(1552年)1月2日に死去、六角義賢が引き継ぐ。

天文21年(1552年)、六角義賢の仲介で三好長慶と足利義藤(義輝)が和睦。足利義藤は京へ入り、三好長慶は将軍家家臣となる。管領職には細川氏綱が選ばれ、細川晴元は若狭へ逃亡する。

その後細川晴元と丹波八上城主 波多野元秀が三好長慶に対して兵を起こすと、翌天文22年(1553年)に足利義藤(義輝)も和睦を破棄して晴元方につき、霊山城へ入る。 しかし三好長慶が大軍を率いて霊山城へ迫ると足利義藤(義輝)は近江へ逃亡、以降は近江朽木に滞在する。(その後義藤は義輝へ改名する)

天文22年(1553年)9月、三好長慶の家臣 松永久秀、弟の長頼が、晴元方の波多野氏 数掛山城を攻撃。しかし晴元方の援軍 三好宗渭、香西元成による背後からの奇襲を受け敗北する。 この戦いで丹波守護代 内藤国貞が討死したため、松永長頼が内藤家の居城 八木城へ入り跡を継ぐ。(後に内藤宗勝と名乗る)

この頃、三好長慶は摂津 芥川山城を攻略、居城とする。

天文23年(1554年)、石山本願寺の証如が死去(39歳)。本願寺は顕如(12歳)が継ぐ。

弘治3年(1557年)9月5日、後奈良天皇が崩御する(宝算61)。第一皇子の正親町天皇が天皇位に就く。

弘治4年(1558年)2月28日、正親町天皇の即位に合わせ、元号が永禄へ改元される。 (改元は本来朝廷と室町幕府の間で協議が行われるが、将軍義輝は朽木へ逃亡しており、正親町天皇は義輝には知らせず三好長慶と協議して改元が行われた)

永禄1年(1558年)6月、近江朽木に逃れていた足利義輝は六角義賢(承禎)の支援を得て細川晴元らと出陣。 京都奪還のため三好軍と北白川の戦いで交戦するが、四国から三好康長(三好元長の弟)と、三好長慶の弟3名 三好実休・安宅冬康・十河一存が上陸すると幕府軍の申し入れにより和睦となる。

これにより足利義輝は5年ぶりに帰京する。三好長慶は畿内を支配下に置き、再び幕府の実権を握る。

永禄1年9月、四国では、讃岐へ勢力を広げた三好実休が西讃 守護代の香川之景の籠る天霧城を攻撃。香川之景が勝利するが、その後三好実休と和睦。讃岐国は三好家の支配下となる。

永禄2年(1559年)、三好長慶、家臣の松永久秀が前年に畠山高政(紀伊・河内国守護、畠山尾州家)を追放した飯盛山城主 安見宗房を攻撃。

河内 高屋城、飯盛山城を占領、 畠山高政を高屋城に入れて河内守護に復帰させる。

松永久秀が大和へ侵攻、信貴山城を占領する。

永禄2年、内藤宗勝(松永長頼)が晴元方の丹波 八上城を攻撃、占領する。黒井城の赤井時家、荻野(赤井)直正も追放し、丹波国の大半を三好方が制圧する。

-------------------------------------------

永禄3年(1560年)

永禄3年(1560年)、三好長慶と畠山高政が対立したため、長慶は河内 高屋城を攻撃して占領する。また畠山氏の大和国を松永久秀が攻撃を続ける。 (これにより、三好家の支配地域は摂津・山城・丹波・和泉・大和・河内・播磨・阿波・淡路・讃岐の10か国とその周辺国にまで及ぶ。)

永禄3年、松永久秀と三好長慶の嫡男 三好義興が将軍足利義輝の御供衆となる。 永禄3年、三好長慶が居城を芥川山城から飯盛山城へ移す。 永禄3年11月、松永久秀が居城を滝山城から信貴山城へ移す。

永禄4年(1561年)、三好家に抵抗を続ける細川晴元が次男 細川晴之を当主とし、畠山・六角氏とともに挙兵させる。しかし三好軍の勝利となり、細川晴之は戦死する。

三好長慶は細川晴元を普門寺に幽閉する。

永禄4年3月、岸和田城主 十河一存(三好長慶の弟)が病死する(30歳)。 7月、細川晴元の幽閉を聞いた六角義賢(承禎)が、畠山高政とともに三好長慶に挙兵する。

永禄4年6月、丹波の内藤宗勝が若狭高浜で若狭武田・朝倉軍に敗北、丹波の何鹿郡が再興を目指す赤井氏に奪われる。

永禄4年7月、六角義賢(承禎)(兵20,000)が京へ侵攻、神楽岡に着陣、将軍山城にも兵を入れる。 三好軍は芥川山城から三好義興、信貴山城から松永久秀が出陣、六角軍と対峙する。 11月、松永久秀が将軍山城を落とすが六角義賢(承禎)との交戦に敗北、三好軍は退却する。

永禄5年(1562年)3月5日、畠山高政・雑賀衆・根来衆が和泉国の久米田で三好実休(三好長慶の弟)と交戦。畠山軍の勝利となり、三好実休は討死にする。(久米田の戦い)

3月7日、畠山高政・六角義賢(承禎)が洛中へ進軍、占拠する。 4月5日、畠山高政の軍が飯盛山城を包囲、三好の諸城を攻撃する。

5月、三好義興・三好政康・三好長逸・松永久秀・三好康長・安宅冬康・十河存保が飯盛山城の援軍として進軍。

5月19日、三好軍(兵60,000)と畠山軍(兵40,000)が教興寺畷付近で交戦。 三好軍が畠山高政に勝利、畠山高政は紀伊へ撤退する。(教興寺の戦い) 六角義賢(承禎)は降伏、和睦となる。

永禄6年(1563年)3月1日、細川晴元が幽閉されていた普門寺で病死(50歳)。長男の細川昭元が跡を継ぐ。

8月、三好長慶の嫡男 義興が病死する(22歳)。長慶は弟 十河一存の子である、重存 (三好義継) を養子に迎える。 (重存は関白九条家(近衛家と対立)の血筋であり、重存の妻は室町幕府第12代将軍足利義晴の娘)

永禄7年(1564年)5月9日、三好長慶が弟の安宅冬康を飯盛山城へ呼び出し、自害させる(37歳)。 (【言継卿記】では逆心の疑いがあったとされるが、この頃、長慶自身は鬱病を発症し病状が悪化していた)

7月、三好長慶が死去(43歳)。三好義継(16歳)が家督を継ぐ。

義継は若年のため、三好家の実権は松永久秀と、三好三人衆である、三好長逸(三好長慶の従叔父)・三好宗渭(三好政長の子)・岩成友通(畿内で登用された三好家重臣)が握る。

<毛利家>

1560年以前の毛利家 ~毛利元就の家督相続と勢力拡大~

明応9年(1500年)、大友勢力下にある安芸の国衆、毛利弘元が隠居。家督を嫡男の興元(8歳)に譲る。 毛利弘元は多治比猿掛城へ移り、次男の松寿丸(後の毛利元就。4歳)も同行する。

永正3年(1506年)、毛利弘元が酒毒(アルコール中毒)で死去する(39歳)。

永正8年(1511年)、松寿丸(15歳)が元服し、毛利元就と名乗る。

永正13年(1516年)、毛利弘元の嫡男 興元が、父と同じく酒毒で死去する(24歳)。興元の嫡男 幸松丸(2歳)が家督を継ぐが、幼少のため元就が後見人となる。

永正14年(1517年)10月22日、毛利元就が大内方として、吉川軍とともに安芸 有田城下で尼子方の佐東銀山城主 武田元繁(安芸分郡守護)を討ち取る。(有田中井手の戦い。元就の初陣となる)

この戦いの後、毛利家が尼子氏方につく。この頃尼子氏は出雲西部を平定し、石見や安芸へ領土拡大を開始する。 またこの頃、元就は安芸の国衆吉川氏当主 吉川国経の娘(法名 妙玖)を妻に迎える。

大永3年(1523年)6月、尼子経久が大内領の安芸 鏡山城を攻撃。毛利元就は吉川国経らと共に鏡山城を攻撃、元就の計略により城を占領する。(しかし尼子経久は元就を警戒し、元就に恩賞を与えず関係が悪化する。)

大永3年、毛利家当主である興元の嫡男 幸松丸(9歳)が死去する。 元就は尼子氏が支援した異母兄弟の相合元綱と家督を争うが、翌大永4年(1524年)、相合元綱を討ち取り元就が毛利家の第12代当主に就く。

大永3年、毛利元就に嫡男 少輔太郎(後の毛利隆元)が誕生する。

大永4年(1524年)7月、大内義興・義隆父子が佐東銀山城の武田光和(元就が有田中井手の戦いで討った武田元繁の子)を攻撃。 尼子経久は毛利元就、吉川・小早川軍、安芸武田家臣の熊谷信直・香川光景とともに援軍に向かう。

8月、元就の提案により尼子軍が大内の陣へ夜襲を行い、勝利する。 この戦いで武田家臣の熊谷信直(父の熊谷元直は有田中井手の戦いで元就に討たれている)が元就の戦いぶりを見て毛利家と和睦する。 その後熊谷信直は毛利家臣となり、香川光景も毛利家臣となる。

大永5年(1525年)3月、毛利家が大内氏方につく。

大永5年、安芸の国衆 天野興定が尼子方へつく。大内義興は天野興定を攻撃すると、毛利元就の仲介で天野興定は降伏。以降安芸天野氏は毛利方となる。

享禄1年(1528年)7月、大内義興が安芸 門山城攻撃中に病となり、山口へ帰国した12月に死去する(52歳)。大内家は嫡男の義隆が家督を継ぐ。

享禄2年(1529年)、元就の家督争いの時に相合元綱を支持した、安芸・石見の国衆 高橋興光の松尾城、藤掛城を、大内家臣の弘中隆兼(隆包)とともに攻撃、占領する。 高橋興光を自害させ、高橋氏の領土を毛利の支配下に置く。

享禄3年(1530年)、毛利元就の次男 少輔次郎(後の吉川元春)が誕生。(天文16年(1547年)に元就の妻 妙玖の実家である吉川家へ入る)

天文2年(1533年)、毛利元就の三男 徳寿丸(後の小早川隆景)が誕生。(天文13年(1544年)に竹原小早川家へ入る)

天文3年(1534年)、長年敵対関係にあった安芸高田の宍戸氏(本拠:五龍城)と和睦する。 毛利元就の次女(五龍局)が当主宍戸元源の嫡孫 宍戸隆家へ嫁ぎ、婚姻関係となる。(後に宍戸隆家は毛利家一門同様の扱いを受ける重臣となる)

天文5年(1536年)、安芸 頭崎城の城主 平賀興貞が大内方から尼子方へ寝返ったため、毛利元就と大内家臣の弘中隆兼(隆包)が頭崎城を攻撃する。

天文6年(1537年)、元就は嫡男 少輔太郎(隆元)を大内家へ人質として送り、大内家との関係を強める。少輔太郎は主君である大内義隆を烏帽子親として元服し、大内義隆の一字を賜り隆元と名乗る。

天文6年、尼子経久が家督を嫡孫 詮久(24歳)(後の尼子晴久)に譲る。

天文7年(1538年)、尼子氏が大内領の石見銀山を占領。(2年後に大内氏が奪い返し、石見銀山争奪戦は以降も続く) また尼子詮久(晴久)は因幡国を平定し播磨国まで領土を拡大する。

天文9年(1540年)、大内家の毛利隆元が帰還を許され、吉田郡山城へ戻る。

天文9年6月9日、佐東銀山城の武田光和が急死(37歳)。嫡子がいないため若狭武田氏から武田信実が養子として入り、安芸武田当主となる。 しかし安芸武田領では家臣による内紛が起き、また毛利軍が佐東銀山城を攻撃したことから、武田信実は佐東銀山城を捨て出雲へ移る。

天文9年(1540年)8月、尼子詮久(晴久)が毛利討伐を決定。尼子軍(兵数30,000)が出雲 月山富田城から出陣、元就の居城 吉田郡山城(兵数3,000)を攻撃する。(吉田郡山城の戦い)

尼子軍が吉田郡山城を包囲、毛利の援軍として宍戸元源、福原広俊、大内家臣の杉隆相、小早川興景が到着する。 戦闘が開始され、青山土取場の戦いで毛利軍が勝利する。12月には大内軍の陶隆房(晴賢)・内藤興盛(兵数10,000)が毛利の援軍として到着。 年明けの天文9年に毛利・大内軍が総攻撃を行い、1月13日、尼子軍が退却する。

尼子の支援で佐東銀山城へ復帰した武田信実も、再び出雲へ逃亡する。毛利軍が佐東銀山城を占領、安芸武田氏は滅亡する。 尼子はこの敗北で多くの国衆が離反し、危機を迎える。

天文10年(1541年)11月13日、尼子経久が月山富田城で死去(84歳)。

天文11年(1542年)1月、尼子氏討伐のため大内義隆・大内晴持・陶隆房(晴賢)・内藤興盛・毛利元就ら大内軍(兵数45,000)が出陣する。(第一次月山富田城の戦い)

4月に出雲へ侵攻、赤穴城を攻撃する。年を越した天文12年(1543年)3月、大内軍が尼子晴久の居城 月山富田城を攻撃する。 しかし城攻めが難航すると、吉田郡山城の戦い後に大内方へついていた本城常光、吉川興経らの国衆が再び尼子方へ寝返る。

5月7日、戦いが膠着した大内軍は撤退を開始。退却中に大内義隆の養嗣子 大内晴持(土佐一条氏 一条房冬の子)は舟が転覆して死亡する(20歳)。 毛利軍は殿軍を任され、尼子軍の追撃を受けるが隊は壊滅となり、元就と隆元はかろうじて吉田郡山城へ帰還する。

この戦い以降尼子氏は勢力を回復、さらに領土拡大を進める。また尼子晴久は翌天文12年(1543年)に大内氏から石見銀山を奪い、隣接する山吹城(石見小笠原氏の刺賀長信)と共同で管理する。 敗れた大内義隆は養嗣子 大内晴持を失ったこともあり政治への意欲を失い、文治派の家臣を重用したことから武断派の陶隆房、内藤興盛と対立する。