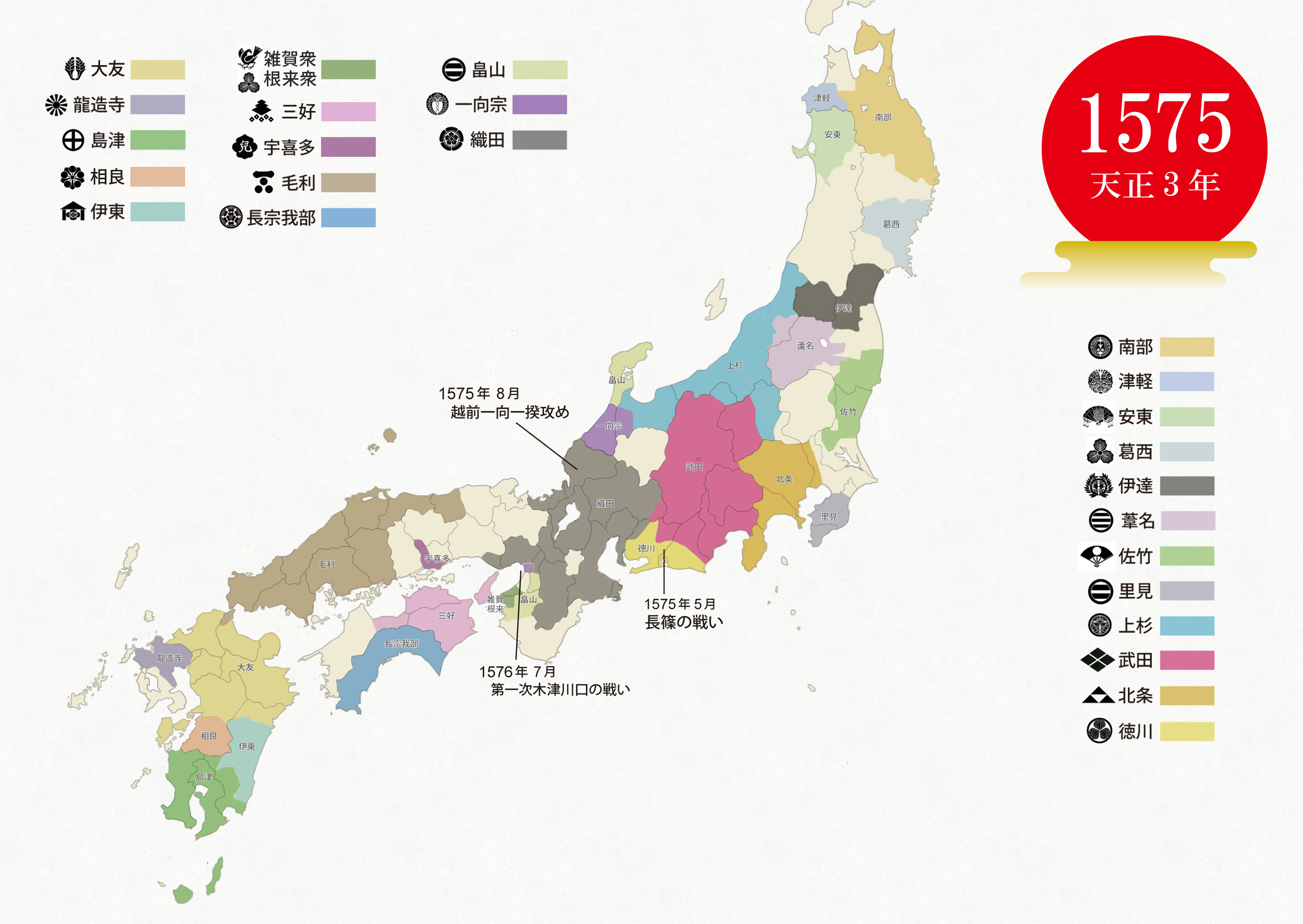

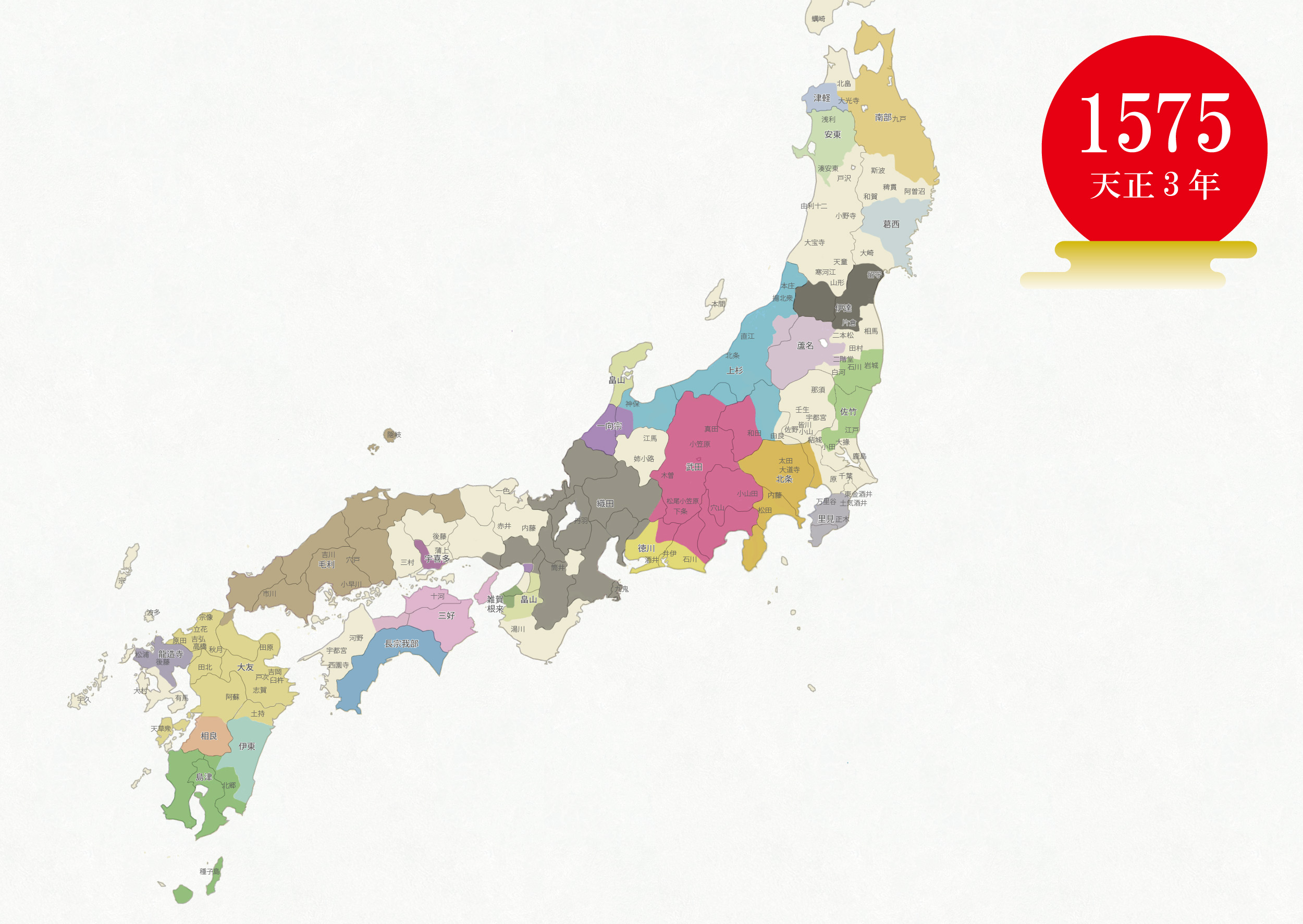

1575年 – 77年 長篠の戦い

大名目次:

<織田家>

天正3年(1575年)

天正3年(1575年)2月27日、織田信長が岐阜城を出陣。3月3日に上洛、相国寺へ入る。

3月、信長は原田直政(塙直政)を大和国守護とし、与力に筒井順慶を置く。

3月、堺の代官として松井友閑を置く。

3月13日、信長は武田への攻撃準備を開始。徳川家康に兵糧二千俵を送り佐久間信盛に視察を指示する。

3月16日、今川氏真が浜松から上洛、信長に帆布を献上する。

3月20日、今川氏真が相国寺で公家と蹴鞠の会を催し、信長が見物する。(前回の面会で氏真は信長に茶器「千鳥の香炉」を献上したと【信長公記】に記載)

今川氏真が歌を詠む。「かたはらに人のあつまるをみれは花一本あり 深山木も浮世の花にふれてより今更人にしられぬる哉」(蹴鞠の会について詠んだ歌と考えられている)【今川氏真詠草】

(氏真はこの後信長の命により浜松へ帰国し、長篠の戦いの後詰として牛久保へ出陣する)

天正3年(1575年)4月、高屋城の戦い。

天正1年(1573年)の若江城の戦いで三好本家が滅亡するが、河内南部 高屋城の三好康長(三好元長の弟)が抵抗を続ける。4月6日、信長・佐久間信盛・柴田勝家・丹羽長秀・原田直政(兵数10,000)が出陣する。

4月13日、信長は天王寺に入ると畿内・伊勢・尾張・播磨などからも将兵が集結。総勢十万もの大軍となる。

織田軍が新堀砦など本願寺の出城を攻略すると、三好康長は降伏を申し出る。信長は若江城を残して河内国の城を破却させ、河内を平定する。

(三好康長が信長に服属したことで阿波三好家は分裂する。以降、三好康長は四国戦略の先手として信長に仕える)

4月21日、信長は京へ戻り、4月28日岐阜城へ帰還する。

長篠の戦い

天正3年(1575年)5月、武田勝頼(兵数10,000~15,000)が徳川領 三河へ侵攻、長篠城(城主 奥平貞昌(信昌)、兵数500 )へ進軍する。

籠城戦となり、武田軍は周囲に砦を築いて長篠城を攻撃する。

鳥居強右衛門

長篠城内では信長からの援軍を確認するため、鳥居強右衛門が密使として城を出る。 鳥居強右衛門は家康に伝え、池鯉鮒まで進軍していた信長に会った後、長篠城内へ戻ろうとする。

しかし城に入るところで武田軍に捕まってしまう。

勝頼は鳥居強右衛門へ、はりつけにして城へ見せるので、信長の援軍は来ないから城を明け渡すようにと城内へ伝えろ、その代わり命を助け知行地を与えると言われる。

鳥居強右衛門は勝頼へ礼を言い、はりつけにされる。しかし鳥居強右衛門は信長は岡崎まで来ている、三日のうちに運は開ける、と叫んだため、その場で殺される。【三河物語】

5月18日、長篠城救援のため織田軍(兵数30,000)と徳川軍(兵数8,000)が西から進軍。長篠城へ向かう道は一列での行軍しかできないため、悪路を避け設楽原に陣を取る。

信長は後方の極楽寺山に布陣する。信忠は新御堂山、徳川家康は前方の高松山(弾正山)に布陣する。

「設楽原は一段地形が窪んだ所にある。敵方(武田方)へ見えないように、段々に軍勢三万ばかりを配置する。」【信長公記】

信長は陣地の前に柵木と縄を用いて2kmに及ぶ馬防柵を二重三重に設置、また土塁と空堀を築き、柵から出て戦わないよう指示を出す。

織田・徳川連合軍の到着を受け、武田勝頼が軍議を開く。

馬場信春・内藤昌豊(昌秀)・山県昌景・原昌胤・小山田信茂は信濃へ引くことを提案するが、勝頼は攻撃を決定。長篠城包囲に一部の兵を残し、兵12,000で設楽原方面へ進軍する。

5月20日、武田勝頼が駿河久能城主の今福長閑斎友清へ書状を送り、「信長、家康が後詰のため出陣しているが、さしたる動きもなく対陣に及んでいる。かの陣へ攻めかかり、信長、家康の両敵ともにこの度の本意を遂げたいと思う。」と伝える。

5月20日戌の刻(20~22時 ※夏至時刻)、織田・徳川軍の別動隊(酒井忠次・金森長近 4,000)が川を渡り南の山を迂回。

夜間に山深い行軍を12時間行い、5月21日辰の刻(6~8時)、武田軍の鳶ヶ巣山砦など5つの砦を攻撃、全て占領する。

長篠の戦い布陣図

5月21日、夜が明けると、設楽原で両軍の小競り合いが始まる。織田軍が前線へ移動、信長は家康本陣へ入る。

勝頼のもとへ砦が落とされたとの報告が入る。

設楽原での戦闘が激しくなる。山県昌景が太鼓を鳴らしながら織田軍に攻め掛かり、武田信廉、小幡信貞が波状攻撃を行う。

信長の軍勢は柵の中に引きこもって一人も出ず、徳川の軍勢は身分の高い者も低い者も乗馬はせずに出て、入り乱れて合戦が始まる。【大須賀記】

織田軍は武田軍が攻め寄せた際は柵の中に兵を引き、土塁に身を隠した鉄砲隊が武田軍を攻撃する。優勢になると足軽が柵から出て突入を繰り返す。

山県昌景は左翼の柵の無い場所から攻撃、徳川の大久保隊と交戦する。9度に渡り追い入れ追い出しの交戦を繰り返すが、山県昌景は銃撃に合い討死する。【甲陽軍鑑】

武田の真田信綱、真田昌輝、土屋昌続らも突撃を行い、柵を一重破るが、3名とも討死となる。

続いて馬場信春も攻撃を行うが、反撃に合い兵を引く。【甲陽軍鑑】

武田信繁、小山田信茂も敗北となり本陣へ退く。【松平記】

武田軍は両翼が崩れ、各隊は勝頼の本陣へ集まる。勝頼は退却を決め、兵を引くことを決める。

織田・徳川軍は総攻撃をかけ、北へ退却する武田軍を追撃する。

勝頼が退却を始めると馬場信春、内藤昌豊は殿軍を務めて追撃を防ぐが、両者ともに討死となる。

未の刻(13~15時)、合戦が終了。

武田はこの戦いで馬場信春(61歳)、山県昌景(61歳/47歳)、内藤昌豊(54歳)、また真田信綱(39歳)・昌輝(33歳)(真田昌幸の兄)、土屋昌続(31歳)、甘利信康(41歳)、原昌胤(45歳)など多くの宿老や国衆当主を失う。

5月25日、信長が岐阜へ帰城する。

<鉄砲三段撃ちの根拠とされる『甫庵信長記』の一文(読み下し文)>

「信長公先陣へ御出で有て、家康卿と御覧じ計らはれ、兼て定め置かれし諸手のぬき鉄炮三千挺に、佐々内蔵助、前田又左衛門尉、福富平左衛門尉、塙九郎左衛門尉、野々村三十郎、此の五人を差し添へられ、敵馬を入れ来たらば、あいだ一町までも鉄炮打たすな。 間近く引き請け、千挺づつ放ち懸け、一段づつ立替り々々打たすべし。敵なお強く馬を入れ来たらば、ちつと引き退き、敵引かば引き付いて打たせよと下知し給ひて…」

「二番に信玄が舎弟に逍遥軒と云し者、音もせず静まり返って押し来たる。是れも家康卿の鉄砲に射立てられ、引色に成りて見えるが、また右の手へなぎたるに、かの五人下知して、三千挺を入れ替え々々打たせければ、ここにもなじかはたまるべき。」

※『甫庵信長記』の三段撃ちについては他の書物に記載がなく検証が続いている。

※参考文献:

『長篠合戦と武田勝頼 (敗者の日本史)』平山 優 (著) 吉川弘文館

『再検証長篠の戦い』藤本 正行 (著) 洋泉社

5月、織田信忠軍が東美濃の武田方の城を攻撃。昨年占領された小里城、明知城を奪還する。明知城には遠山利景と遠山一行が復帰する。

6月17日、信長が丹波の織田方の国衆 小畠永明へ、明智光秀を丹波へ派遣することを伝える。信長は小畠永明を先陣として丹波の内藤・宇津氏を攻撃させる。

6月27日、信長が上洛、小姓衆5、6名を連れ相国寺へ入る。【信長公記】

7月3日、宮中で誠仁親王の蹴鞠会が開かれ、信長も出席する。

信長は松井友閑を宮内卿法印(正四位下)、武井夕庵を二位法印へ叙任する。

明智光秀には惟任の名字を与え、日向守(従五位下)に叙任する。

丹羽長秀は惟住の名字を与えられ、惟住五郎左衛門と名乗る。

7月17日、信長が岐阜へ戻る。

7月、織田信忠が東美濃にある武田領の岩村城を攻撃、包囲する。

越前一向一揆攻め

天正3年(1575年)8月12日、信長(兵数30,000)が越前一向一揆の討伐に出陣。

越前牢人衆を先手として佐久間信盛・柴田勝家・滝川一益・羽柴秀吉・明智光秀・丹羽長秀・簗田広正・細川藤孝・原田直政(塙直政)・蜂屋頼孝・荒木村重・稲葉一鉄・稲葉貞通・氏家直通・安藤守就・織田信雄(北畠信意)・織田信孝(神戸三七郎)ら織田家の有力家臣が揃って進軍する。

海上からは数百艇の水軍が上陸する。

8月15日、織田軍は府中の竜門寺砦を夜襲、府中を占領する。周辺の城から撤退する一揆勢を羽柴秀吉・明智光秀が攻撃、2,000名を討ち取る。

8月16日、信長本隊(兵数10,000)が敦賀から府中へ進軍。

8月18日、柴田勝家・丹羽長秀・津田信澄が鳥羽城を攻撃、5、600名を討ち取る。

美濃からも金森長近が越前大野へ進軍、諸城の小城を落とす。

一揆勢は混乱し、山へ逃げ込む。信長は「山へ捜索に入り男女問わず斬り捨てよ」と命じ、3~4万人を生け捕りまたは殺害する。

その後織田軍は加賀へ侵攻、能美・江沼郡を制圧する。

9月2日、信長が北ノ庄へ入り、知行割を行う。

柴田勝家を北ノ庄城主とし、越前8郡を与える。(勝家は近江蒲生郡、居城の長光寺城から転封)

佐々成政に小丸城、不破光治に龍門寺城、前田利家に府中城を与え(府中三人衆)、柴田勝家の与力・目付役として配置する。

大野郡3分の2を金森長近、残りを原長頼に与える。

信長は柴田勝家に越前国掟を与え、課役や公事の指示、遊興・見物の禁止など領国統治を伝える。また自分の申し付けに従う覚悟が肝心で、巧みな言い回しを申し出ないこと、自分を崇敬して仇に思ってはならないと伝える。

明智光秀へは丹波出陣を命じる。

9月26日、信長が岐阜城へ帰還する。

【信長公記】

この戦いにより石山本願寺と加賀一向一揆との連携が遮断される。

その後も加賀では残党一向衆との交戦が続く。

明智光秀の丹波攻め

<当時の丹波情勢>

丹波は室町幕府の細川家が守護に就いていたが、力が弱まるとそれぞれの国衆が領地を支配。中でも内藤宗勝(松永久秀の実弟)は三好勢力として一時は丹波の大半を支配するが、赤井氏の赤井(荻野)直正と合戦の末、内藤宗勝は討死して敗北する。

これにより丹波の西部を赤井直正、八上城を波多野元秀(1566年に三好家から八上城を奪還)が治めることになる。両者は足利家と親交があるため信長が義昭と上洛した際には服従したが、信長が義昭を追放すると織田家との関係が悪化する。

(波多野元秀は永禄10年(1567年)頃に死去、息子の秀治が跡を継ぐ)

内藤宗勝の跡を継いだ息子の内藤如安は、信長上洛後に亀岡の代官となり、八木城へ入る。その後信長と足利義昭が対立すると、宇津氏とともに内藤家は足利義昭方につく。

天正3年(1575年)、明智光秀が第一次丹波侵攻を開始。

10月初旬、明智光秀は赤井直正の黒井城を包囲するが、年明け1月14日、当初は明智軍とともに攻撃に加わっていた波多野秀治が背後から明智軍を攻撃、光秀は敗退する。

その後光秀は本願寺、雑賀、松永久秀、荒木村重との戦いに招集され、丹波攻め再開は天正6年(1578年)からとなる。

天正3年(1575年)10月、石山本願寺の顕如が信長との講和に応じる。

10月13日、信長が完成した瀬田唐橋を見物し、上洛する。妙覚寺へ入る。

10月19日、伊達輝宗より名馬2頭・鷹2匹が献上される。

10月20日、播磨の赤松義祐・小寺政職・別所長治やその他国衆が上洛、信長へ挨拶に訪れる。

10月21日、本願寺から掛軸、三好康長から「三日月の葉茶壷」が献上される。

10月28日、信長は妙覚寺で京・堺衆と茶会を催す。「三日月の葉茶壷」「九十九髪茄子」を披露する。

11月4日、信長が大納言に叙任される。また11月7日、信長が右近衛大将(右大将)に叙任される。

信長はお礼として天皇へ砂金・巻物を献上。また朝廷家臣や寺社に山城の領地を知行する。

11月10日、5月から包囲している武田方の岩村城で、織田軍が陣取る水晶山に武田軍が夜襲をかける。織田軍はこれを防ぎ追い討ちをかけ、1,100余名を討ち取る。

11月14日、武田勝頼の援軍が岩村城へ向かっていると注進が入る。信長は京を戌の刻(19~21時)に出発、翌15日に岐阜へ戻る。【信長公記】(京~岐阜は約120km、馬を乗り継いだ少人数での移動と思われる)

夜襲に失敗した岩村城主 秋山虎繁は降伏を申し出て信長は助命を受け入れる。しかし11月21日、お礼に参上した秋山虎繁と妻のおつやの方(織田信定の娘。信長の叔母)を捕らえ、美濃 長良川へ連行、磔刑にする。

その後河尻秀隆が岩村城主として入る。

11月24日、信忠が岐阜へ帰城する。

11月28日、信長が信忠に家督を譲渡することを決定。また尾張の一部と美濃東部を与え、信忠は岐阜城主となる。

またこの年の冬、伊勢の織田信雄が田丸城へ移り北畠家の家督を相続する。信長の伊勢平定後も実権を握っていた北畠具教は三瀬館へ移る。【勢州四家記】

天正3年(1575年)1月、信長が道路整備を実施する。

京ー近江間や領国内の道を、重要度に応じて本街道(3間2尺、約6m)・脇街道(2間2尺、約4.2m)・在所道(1間、約1.8m)に分類した。道には側溝を設け雨水を排水し、水が溜まらないようにした。

またそれまでは各荘園が設けていた関所を削減する。

近江の中山道にある番場は険しい山麓を迂回する必要があったが、開削工事を行い摺鉢峠を整備、京までの距離を短縮させた。

近江の中山道より琵琶湖沿いに下街道(野洲~彦根 鳥居本)の整備を行う。(江戸時代に朝鮮通信使が利用したことから朝鮮人街道と呼ばれた)

7月12日、瀬田城主 山岡景隆へ瀬田唐橋の架け替えを命じる。普請後は両側に手すりがつけられ、長さ百八十間(約327m)、幅四間(約7.3m)の橋となった。また宇治橋の架け替えも行われる。

(瀬田は交通の要所であり飛鳥時代から橋が架けられていた。このとき信長が普請した瀬田橋は現在も同じ位置に橋が架けられている)

「都から安土までの道路十四里(約55km)は五、六畳の幅があり、岩山を切り崩し庭地のように平坦で、道の両側に樹木が植えられ地面を掃除する箒(ほうき)がかけられていた。道の両側には砂利や砂を置き庭のようだった。一定の間隔で旅人が休んで飲食ができる家を作った。急流の瀬田には立派な木材の橋を掛け、中央に快適な休憩所を作った。」【フロイス 日本史】

7月、羽柴秀吉が信長から筑前守を拝命し、羽柴筑前守となる。(ただ1578年~1581年は再び藤吉郎秀吉の名に戻している)

※秀吉が朝廷から最初に叙任されたのは天正12年(1584年)の従五位下・左近衛権少将。

筑前守は筑前国の国司の長官だが、室町時代以降は武家が自由に官位を与えるようになっていた。なお羽柴筑前守は天正14年(1586年)に秀吉が豊臣姓を賜った後、前田利家に与えている。

天正3年(1575年)、但馬国の山名祐豊(永禄12年(1569年)以降織田方となっていた)が毛利家と同盟を結ぶ。

(前年の天正2年(1574年)に甥で因幡山名氏の山名豊国が毛利家に臣従したため、祐豊も毛利に従うこととなったが、それにより信長との関係が悪化する)

天正3年、信長の推薦で京兆家当主の細川昭元が右京大夫に任じられる。信長は細川昭元に丹波の2郡を与える。

天正4年(1576年)

天正4年(1576年)1月中旬、安土城の築城を開始、普請奉行を丹羽長秀に命じる。(完成後、信長が天守閣に入るのは天正7年(1579年)5月11日)

「観音寺山・長命寺山・長光寺山・伊場山など所々の大石を引き下ろし、千、二千、三千を安土山へ上げられた。…蛇石という名石があり、非常に大きな石で一切山へ上がらなかった。羽柴秀吉・滝川一益・丹羽長秀の三人が助勢一万人余の人数をもって夜日三日かけて上がらせた。」【信長公記】

「すべては切断せぬ石から成り、非常に厚い壁の上に(天守閣が)建ち、なかにはそのもっとも高い建物へ運び上げるのに4、5,000人を必要とする石も数個あり、特別の一つの石は6、7,000人が引いた。…坂を少し下へ滑り出した時、その下で150人以上が下敷きとなり、ただちに圧し潰され、砕かれてしまったということであった。」【フロイス日本史】

2月23日、信長が安土の仮御殿に移る。

この頃、一昨年より築城していた秀吉の長浜城が完成、今浜の地を長浜と改める。

4月、石山本願寺が挙兵。顕如が再び義昭、毛利と連携を強化、雑賀衆を引き入れ籠城する(兵数15,000)。信長は明智光秀・細川(長岡)藤孝・荒木村重を派遣する。

4月29日、信長が上洛、少人数で妙覚寺へ入る。【言経卿記】

天正4年(1576年)5月3日、天王寺の戦い。

三好康長、原田直政(塙直政)、根来衆・和泉衆が木津に布陣。

本願寺勢(兵数10,000)が本願寺西の楼の岸砦から出撃、数千挺の鉄砲攻撃を行う。この戦いで原田直政が戦死する。

その後、本願寺勢は明智光秀・荒木村重・三好康長の籠もる天王寺砦を包囲。

5月5日、奈良の筒井順慶が総動員で兵を集める。「明日後詰のため信長が向かうので、奈良中の上は六十歳、下は十五歳の男が出陣する。」【多聞院日記】

5月7日、砦は数日もたないとの注進が入り、信長は兵が集まらないままわずか3,000の兵で出陣する。【信長公記】

信長は佐久間信盛・松永久秀・細川藤孝、滝川一益・蜂屋頼隆・羽柴秀吉・丹羽長秀・稲葉一鉄・氏家直通・安藤守就を引き連れ天王寺へ進軍。

織田軍は本願寺勢と交戦し、天王寺砦へ入る。この戦いで信長は足に銃撃を受ける。

織田軍は砦から出撃して攻撃を行い、本願寺勢2,700名を討ち取り勝利する。

「今朝、夜中より信長が全軍で討って出て、大坂衆を悉く追い入れ、多くの敵兵を討ち取った。一揆衆はとにもかくにも大坂へ退却したという。」【多聞院日記 5月7日条】

6月7日、信長が安土へ戻る。

【信長公記】

5月10日、信長は戦死した原田直政に代わり筒井順慶に大和国を一任する。

「大和の一国一円を、筒井順慶に与えるとして、信長より明智光秀と万見千代が両使として申し来られた。」【多聞院日記】

5月15日、大和では原田一族の私財を没収し、一族郎党に宿も貸さないようにとのお触れが出る。【多聞院日記】

5月、上杉謙信が本願寺顕如と和睦したことにより、元亀3年(1572年)に締結した濃越同盟が解消となる。

5月23日、天王寺で陣中の明智光秀が体調を崩し、京へ戻る。名医曲直瀬道三の治療を受ける。

翌5月24日、光秀の妻(俗称は煕子)が吉田兼見へ祈祷を依頼する。

5月26日、信長から光秀見舞いの使者が来る。【兼見卿記】

5月30日、明智光秀が病のため、大和より7名が祈祷に向かう。【多聞院日記】

7月14日、吉田兼見が坂本城の光秀を見舞う。【兼見卿記】

天正4年(1576年)7月13日、第一次木津川口の戦い。

毛利方の能島・来島水軍が7~800艘の大船団が本願寺へ兵糧を入れるため侵攻。織田軍は真鍋水軍(真鍋貞友)が300艘で出撃、木津川口に布陣する。

陸では本願寺勢が出陣、織田軍も天王寺砦から佐久間信盛が出陣、戦闘となる。

毛利水軍は織田の船を囲み焙烙玉や火矢で焼き討ちとし、毛利水軍の大勝となる。この戦いで真鍋貞友が戦死する。

安土城では天守閣の工事が進む。

「六重(5階)は八角四間(約7.27m)、外柱は朱、内柱は全て金、釈尊の説法や鬼が描かれ、七重(6階)は三間四方(約5.45m)、御座敷の内外は全て金、内柱には龍、天井には天人御影、御座敷には三皇、五帝、孔門十哲が描かれる」【信長公記】

信長は3年前に佐和山で建造した大船を不要とし、猪飼野甚介に命じて解体させ、船脚の早い十隻の船に作り変える。

10月10日、明智光秀の妻(煕子)が病となり、吉田兼見が祈祷を行う。【兼見卿記】

10月14日、秀吉の長男 羽柴秀勝(石松丸)が死去(7歳推定)。※長浜城主時代の子で、生母は側室とされる。

その後秀吉は信長との養子縁組を願い出て、信長の四男 於次丸を羽柴秀勝として後継ぎにする。(羽柴秀勝(於次丸)も天正13年(1585年)に18歳で早世となる)

11月7日、明智光秀の妻(煕子)が死去。【西教寺塔頭実成坊過去帳】

11月9日、佐久間信盛が津田宗及を招いて茶会を催す。(12月にも行われる)【宗及他会記】

11月4日、信長が上洛、妙覚寺へ入る。

11月21日、正三位・内大臣(内府)へ叙任され、右近衛大将を兼任する。

11月25日、安土へ戻る。

11月25日、前伊勢国司の北畠具教が以前武田信玄と密約を結んでいたことから、信長は殺害を指示。北畠具教の隠居所である三瀬館を滝川雄利・柘植保重・加留左京進が襲撃し、北畠具教を殺害、嫡男 具房を捕らえ幽閉にする。

田丸城にいた北畠一門や家臣も殺害、これにより北畠氏は滅亡する。(三瀬の変)

またこのとき北畠家と縁戚関係にあった織田掃部(忠寛)が北畠家の親族を助けたため、20日に田丸城で殺害される。

具教の弟 具親は伊勢を脱出。(後に伊勢へ戻り挙兵するが織田信雄に敗れる)【勢州四家記】

12月22日、信長は三河国の吉良で鷹狩りを行い、その後美濃へ移動して越年する。(1月2日に安土へ帰城)

天正5年(1577年)

天正5年(1577年)、明智光秀が亀山城を築城、丹波攻略の起点とする。

1月4日、安土城へ津田宗及が参賀に訪れる。【宗及他会記】

1月14日、信長が上洛、妙覚寺へ入る。1月25日、安土へ戻る。

紀伊征伐

天正5年(1577年)2月、信長が石山本願寺の主力となっていた紀伊の雑賀衆へ攻撃を行う。

2月2日、紀伊の三緘衆と根来寺の杉之坊照算が、信長へ内応することを伝えてくる。

(雑賀には5つの惣(自治組織)があり、内陸の三緘衆(宮郷・中川郷・南郷)が織田方につくことになった)

これにより信長が紀伊征伐を決定、抵抗する雑賀荘・十ヶ郷(海岸沿いに拠点を築き水軍を保有する勢力)の征伐に向かう。

2月8日、信長の軍が上洛する。

2月10日頃、尾張・美濃・近江・伊勢の軍勢が瀬田・松本・大津に陣取る。また越前など他国の衆も信長の出陣を待つ。

2月13日、信長が京から出陣。織田信忠・信雄(北畠信意)・信孝(神戸三七郎)、羽柴秀吉、海路からは明智光秀・細川藤孝・筒井順慶ら(兵数10万)が紀伊へ向かう。【兼見卿記】

(【多聞院日記】では兵数15万)

2月15日、織田軍が河内国の若江城へ入る。

2月16日、和泉国へ進軍、17日に雑賀衆の前線拠点である貝塚へ入るが、敵兵は紀伊へ撤退しており南下を続ける。

2月22日、織田軍が雑賀へ侵攻。軍勢を浜手と山手に分ける。山手の軍勢は佐久間信盛・羽柴秀吉・荒木村重・別所長治・堀秀政ら。堀秀政は小雑賀川の岸に冊を構える敵を攻撃するが、馬が上がらないところを鉄砲攻撃を浴びてしまう。

浜手の軍勢は滝川一益・明智光秀・丹羽長秀・細川藤孝・筒井順慶。淡輪口からは一本道で難所のため三手に分かれて山谷へ進軍した。敵は明智光秀・細川藤孝に襲いかかり、細川家臣の下津権内が一番槍で戦功を上げる。

そのまま軍勢は中野城を包囲。28日中野城は降伏を申し出て退散する。

2月28日、信長が和泉国淡輪城まで進軍する。

3月1日、信長は滝川一益・明智光秀らに鈴木孫一の居城を攻撃させる。昼夜も城楼へ上り何度も攻撃を加えた。堀秀政らは根来口で布陣する。

その後鈴木孫一・土橋若大夫(守重)らが7名の連名誓紙を出して降伏する。信長は大坂の儀で存分に協力せよと伝え、赦免する。

3月21日、織田軍が撤退する。

3月25日、信長が京都へ到着。

3月27日、信長が安土城へ帰還する。

信長は備えとして泉佐野に佐野砦を築き、織田信張を配置する(その後織田信張は岸和田城主として和泉半国を統治する)。

その後8月に雑賀荘・十ヶ郷が再び兵を挙げ、信長方についた南郷を攻撃。信長は佐久間信盛を総大将として派遣するが制圧できず、織田軍は撤退する。

【信長公記】

5月、小早川隆景の水軍 乃美宗勝が播磨へ侵攻。英賀に上陸し織田方についた小寺政職が応戦、黒田官兵衛 (黒田孝高) の活躍もあり毛利軍に勝利する(英賀合戦)。

天正5年(1577年)6月、信長が安土山下町中掟書の13か条を出す。

・安土城下を楽市とし、諸座・諸役・諸公事を全て免除すること

・中山道を往来する商人は安土に至り宿泊すること

・他国から来た者も以前から居住する者と同様に扱うこと

・領国で徳政が行われても当所では免除すること

など、安土城下で自由な商人の活動を認める楽市楽座令を定める。

閏7月6日、信長が上洛。昨年より建築を始めた二条新御所が完成。信長の宿泊所となる。(天正7年(1579年)に再度普請して誠仁親王へ献上されれる)

閏7月、大和 多聞山城の破却が完了する。【多聞院日記】

8月8日、上杉謙信が能登へ侵攻、七尾城の長続連から救援を受けた信長は柴田勝家を総大将として北国へ軍勢を派遣する。

柴田勝家・滝川一益・羽柴秀吉・丹羽長秀・前田利家、若狭衆が手取川を越え加賀へ侵攻。周辺を焼き払い着陣する。

この時羽柴秀吉は独断で撤退してしまい、信長から曲事とされ逆鱗に触れる。【信長公記】※秀吉の撤退は柴田勝家との不仲が原因と言われている。

上杉軍は七尾城、末森城を攻略し、上杉謙信が手取川の北にある松任城に入る。

9月23日、上杉軍が近くまで進軍していたことを知った柴田勝家ら織田軍は、撤退を開始する。

そこへ上杉軍が追撃、織田軍は手取川で多数の兵が溺れるなど被害が出る。(手取川の戦い)

※上杉謙信は書状で千人余りを討ち取ったと記載。

※【甲陽軍鑑】には夜中に上杉謙信が出陣、織田軍が撤退すると記載。「謙信の出陣の報せを聞き、信長勢は悉く敗軍して、後先もなく夜逃げをし、川を越そうとして歩兵が流され死ぬが、信長勢は越前まで引き退いた。」

※【信長公記】には手取川の戦いの記載なし。

松永久秀の最期

天正5年(1577年)8月17日、天王寺砦の松永久秀が再び反旗を翻す。

松永久秀・久通が天王寺砦を出て、大和 信貴山城に立て籠る。信長は使者を出し「いかなる事情か、望みを言ってみよ」と伝えるが久秀は応答せず。信長はこの上は久秀の人質を成敗すべきと奉行に命じる。

「まだ十二、三才のせがれ二人で、どちらも男子、"早く死ぬ子はとかく見た目が良い"と言われるように、姿・容貌・心もやさしそうな子達だ。

村井貞勝が宿に留め、"明日内裏へ行き助命をお願いしよう"と言い、"髪を結い衣装も綺麗に改めて出発しよう"と言ったところ、"それはごもっともなお話ですが、とても助命はあるまいでしょう"と答えた。貞勝は"とにかく、親兄弟へ手紙を出しなさい"と勧めると、筆を取り、"この上は、親への文は入りません"と言い、日頃預けられていた佐久間盛明へ懇の情ありがたく思います、とだけしたため、宿を出た。

上京一条の辻で二人の子供を車に乗せ、六条河原まで連れて来られた。都の者も田舎の者も見物した。表情も変えず最期は落ち着き、西に向かい、小さい手を合わせ二人とも高声に念仏を唱えながら処刑された。

見る人は肝をつぶし、聞く人も涙を抑えることができず、哀れなる有様は目も当てられない様子だった。」【信長公記】

10月1日、松永久秀家臣の海老名勝正・森秀光が守る片岡城を細川藤孝・明智光秀・筒井順慶が攻撃を行い、落城させる。

この戦いで細川忠興(与一郎 15歳)と弟の昌興(頓五郎 13歳)が城中へ一番乗りの手柄を立てる。また明智光秀の家臣として尼子再興軍の山中幸盛も参戦、落城に貢献する。

10月3日、織田信忠軍が信貴山城を包囲。

10月10日夜、信忠・佐久間信盛・羽柴秀吉・明智光秀・丹羽長秀がそれぞれの門から攻め上り、夜討ちをしかける。城兵は防戦するが弓折れ矢尽きて、松永久秀は天守に火を懸け焼死した。【信長公記】

<松永久秀の死 その他史料>

【大かうさまくんきのうち】

「先年松永のしわざで、三国に知れ渡っている大伽藍、奈良の大仏殿が、十月十日の夜、すっかり灰燼となった。そのむくいがたちまち来て、十月十日の夜、月日時刻も変わらず、松永父子、妻女、一門、歴々衆、天守に火をかけ、平蜘蛛の釜を打ち砕き、焼け死んだ。」

【川角太閤記】

「(本能寺の変後の坂本城攻撃の際、堀秀政が明智秀満へ宝物を城外へ出すよう伝える。明智秀満は吉広江の脇差だけは信長公から拝領したもので渡せないと拒否した場面で)人々の考えではこれは松永殿が大和の信貴山城にて切腹の時、矢倉の下へ付け申し、佐久間信盛の手勢が(宝物を出すよう)城の中へ呼びかけていて、(その状況と)ちっとも違わない、と後に人々が申していたという。

(信貴山城の時は、信長は平蜘蛛の釜を望んでおり、渡すよう伝えるが松永久秀は拒否する)

平蜘蛛の釜と我の首と二つは信長殿にお目にかけるまいとして、粉々に打ち割った。言葉少しも違わず、首は鉄砲の火薬で焼き割り、みじんに砕けば、平蜘蛛の釜と同様である。」

天正5年(1577年)9月6日、信長が黒田官兵衛へ、備前方面へ出陣すること、秀吉を派遣したことを伝える。【黒田家文書】

10月2日、信長が細川忠興(与一郎)へ自筆の感状を送る。「手紙を見た。見事な働きであった、今後も油断なく尽くすように」【細川家文書】

10月8日、摂津有岡城で荒木村重が津田宗及らを招き茶会を催す。【宗及他会記】

10月、羽柴秀吉が中国地方へ侵攻を開始。

赤松広英(広秀)(龍野城主)や赤松則房(置塩城主)ら播磨の国衆から人質を集め降伏させる。

小寺家では評定を行い黒田官兵衛の息子長政を人質に出す。

黒田官兵衛は秀吉に姫路城(この時点では御着城の支城)を開け渡す。秀吉は3層の天守閣を築き、この姫路城を拠点に中国地方の侵攻を行う。

11月、秀吉と織田の支援を受けた山中幸盛ら尼子再興軍が毛利方 宇喜多領の播磨 上月城を攻撃。(第一次上月城の戦い)

宇喜多直家が後詰として救援に来るが秀吉軍が応戦する。

秀吉は上月城に3重の猪垣を設置して包囲。水の手を落としたため城内から降伏の申し出が来るがこれを拒否。12月3日、城内へ攻撃して勝利する。

秀吉は見せしめとして城兵の首を全て刎ね、備前・美作・播磨の国境に子供を串刺し、女性は磔として並べ置いた。【秀吉書状 下村文書】

上月城主の赤松政範は自害、赤松氏が滅亡する。秀吉は上月城に尼子勝久を置き防備させる。

同時に佐用城(福原城)を黒田官兵衛と竹中半兵衛が攻撃、占領する。

11月、上月城攻撃の間、別働隊として羽柴秀長隊(兵数3,000)が但馬の竹田城へ侵攻、竹田城主 太田垣輝延は城を退去、城を占領する。(羽柴秀長は中国攻め総司令官の秀吉に従い、但馬国・山陰方面の指揮を任される)

11月14日早朝、信長が上洛、二条新御所へ入る。18日、京都東山で大名と馬廻り数百人を連れ鷹狩りを行う。

11月21日、信長が従二位・右大臣へ叙任される。右近衛大将兼任。

12月3日、安土へ戻る。

12月6日、荒木村重が千利休(宗易)、津田宗及を招き茶会を催す。【宗及他会記】

12月10日、信長が三河吉良へ鷹狩りに向かう際、安土へ上る予定の羽柴秀吉へ「乙御前の釜」を与える。

12月21日、信長が鷹狩りを終え、安土へ帰城する。

12月28日、信忠が安土へ参上する。信長は天下三肩衝の一つ「初花肩衝」や「松花茶壷」「青磁筍の花入」など名物茶道具を信忠へ譲渡する。

天正5年、信長の妹お犬の方と槇島城主の細川昭元が婚姻。織田家が京兆細川家と血縁関係となる。

<徳川家>

天正3年(1575年)、家康譜代の中間 大賀弥四郎が謀反を計画する。武田勝頼に手紙を送り、勝頼が作手へ軍を出せば岡崎城へ引き入れて城を乗っ取ると伝える。

しかし大賀弥四郎一党の者が家康に計画を伝えて露見する。大賀弥四郎は捕らえられ、市中引き回しの上、鋸挽きの刑となる。

武田勝頼は作手へ向け出陣しており、計画は中止となったがそのまま軍を進め、二連木城(吉田城の支城)を攻撃する。 家康は吉田城に入り武田軍と交戦するが、勝頼は北上して長篠城を攻撃する。家康は信康とともに野田城へ入る。

天正3年(1575年)5月、長篠の戦い ※合戦の内容は織田家を参照

武田軍は周囲に砦を築き、長篠城(城主 奥平貞昌(信昌)、兵数500)を攻撃する。

徳川軍は石川数正・鳥居元忠が馬防柵を設営。 酒井忠次ら別働隊が川を渡り南の山を迂回。夜間に山深い行軍を12時間行い、5月21日辰の刻(6~8時)、武田軍の鳶ヶ巣山砦など5つの砦を攻撃、占領する。

5月21日未明、設楽原では織田の鉄砲攻撃により武田の騎馬隊を寄せつけず、攻勢をかけて勝利する。

長篠の戦い後、武田方に奪われた城を攻撃する。亀山城(作手城)、田峯城を奪還する。

5月末、大久保忠世率いる徳川軍が二俣城(城主 依田信蕃)を包囲、周囲に砦を築く。依田信蕃は少数の兵ながら堅固に籠城を続ける。

7月、家康が武田の諏訪原城を攻撃、包囲する。8月に落城させ占領する。また牧野城へ改称する。

家康はそのまま小山城(城主 岡部元信)の攻撃へ向かうが、勝頼は10代の若者や還俗人(僧侶から俗人に戻った者)、町人ら20,000名を集め、援軍として進軍。

家康は小山城の包囲を解き、退却する。【甲陽軍鑑】

武田に寝返っていた山家三方衆の菅沼定忠らは信濃へ逃亡。終始徳川方として戦った菅沼定利が田峯菅沼氏を引き継ぐ。

また合戦後、武田家の武将 曽根昌世が配下となる。その後曽根昌世の説得により武田家老の駒井政直も徳川家に加わる。

12月、水野信元(家康の伯父)が武田の秋山虎繁と内通したとの佐久間信盛の讒言により、信長は家康に水野信元の殺害を指示する。

12月27日、水野信元は岡崎へ移送中、命じられた平岩親吉により斬られる。

(【松平記】【武徳大成記】によると、織田軍に岩村城を包囲され食糧が無くなった秋山虎繁は、水野氏の本拠刈谷・緒川で城の道具や財宝を売り食糧を調達していた。その情報を水野信元と仲が悪かった佐久間信盛が信長に讒言する。

信長は怒り水野信元へ使者を送る。水野信元は単に商売をしていて岩村城へ食糧を送ったわけではないと釈明するため、家老を岐阜へ派遣するが、その道中、家老と信長の使者が酒に酔って喧嘩し、互いに斬り合い双方が亡くなる。水野信元は釈明できず、信長が家康に申し付け、平岩親吉に殺害される)

12月下旬、包囲が続く二俣城では、家康が依田信蕃へ全員の助命を条件として降伏させる。

天正4年(1576年)3月、今川氏真を武田領との境にある遠江 牧野城主(諏訪原城)に任命する。

7月、家康が(一昨年に攻撃して敗退した)遠江 犬居城(城主 天野景貫)を攻撃、占領する。

天正5年(1577年)3月、今川氏真を解任し浜松へ戻らせる。

閏7月、家康が高天神城攻略のため出陣。武田勝頼も出陣する。

10月20日、遠江 小山城に布陣していた勝頼が大井川を越えて撤退する。10月22日、馬伏塚城に布陣していた家康も撤退する。【家忠日記】

<武田家>

天正3年(1575年)、徳川家臣の大賀弥四郎から、謀反を起こし武田軍を岡崎城へ入れるとの計画を受け、武田勝頼が出陣する。

大賀弥四郎の謀反は露見し失敗に終わるが、山県昌景率いる武田軍はそのまま三河へ進軍、4月29日に二連木城(吉田城の支城)を攻撃した後、長篠城へ向かう。【孕石文書】

(勝頼は4月12日に甲府で信玄三回忌法要があり、遅れて到着する)

長篠の戦い ※合戦の内容は織田家を参照

武田軍は籠城した長篠城(城主 奥平貞昌(信昌)、兵数500 )の周囲に砦を築き、攻撃を開始する。

5月18日、長篠城救援のため織田軍(兵数30,000)と徳川軍(兵数8,000)が設楽原に着陣。

5月21日未明、南を迂回した織田・徳川の別働隊により、砦を攻撃され奪われる。

夜が明けると、設楽原で戦闘開始。武田軍は山県昌景、武田信廉、小幡信貞ら騎馬隊が突撃するが、織田の鉄砲攻撃により大敗する。

この戦いで馬場信春(61歳)、山県昌景(61歳/47歳)、内藤昌豊(54歳)、また真田信綱(39歳)・昌輝(33歳)(真田昌幸の兄)、土屋昌続(31歳)、甘利信康(41歳)、原昌胤(45歳)など多くの宿老や国衆当主を失う。

その後、武田方となっていた亀山城(作手城)、田峯城、遠江 光明城、犬居城、二俣城などが徳川軍の攻撃を受け、占領される。

昨年占領した明知城も織田信忠の進軍により奪われ、明知城には遠山利景と遠山一行が復帰する。

天正3年(1575年)7月、織田信忠に東美濃の岩村城を包囲される。

8月24日、徳川軍が諏訪原城を攻撃、占領される。これにより高天神城への補給が難しくなる。その後徳川軍に遠江 小山城(城主 岡部元信)を攻撃される。

9月、勝頼は小山城への援軍として、10代の若者や還俗人(僧侶から俗人に戻った者)、町人ら20,000名を集め派遣する。家康は小山城の包囲を解き、退却する。

11月21日、織田信忠軍が岩村城を攻撃。城主 秋山虎繁は投降し降伏が認められるが、赦免の礼の際に捕らえられる。

11月26日、秋山虎繁は長良川へ連行され、逆さ磔の刑に処される(49歳)。妻のおつやの方(織田信定の娘。信長の叔母)、家老も処刑される。

勝頼は再び百姓らを動員して援軍に向かっていたが、間に合わず撤退する。

天正4年(1576年)1月、甲相同盟を強化するため、北条氏康六女の北条夫人(桂林院)を勝頼の正室(継室)に迎える。(前妻の龍勝院は元亀2年(1571年)に死去)

天正4年春、補給が難しくなった高天神城へ兵糧を入れるため、勝頼が出陣。兵糧を補給するが家康も出陣、徳川軍は横須賀砦の近くに布陣し、両軍が対峙する。

交戦は行われず、勝頼が撤退する。

<北条家>

前年に関宿城を攻略した北条氏政は、残る上杉方の小山氏を攻撃する。

天正3年(1575年)6月、北条氏照(氏政の弟)が出陣、下野 小山城(城主 小山秀綱 結城晴朝の兄)を攻撃する。

それに対し上杉謙信が再び救援のため上野へ侵攻。佐竹義重は上杉謙信、また里見家とも連携する。

天正3年12月25日、小山城を落城させる。これにより関東の上杉勢力を排除し、北条家が関東支配の影響力を高める。

小山城には氏照が入り、下野国の拠点となる。

天正4年(1576年)1月、武田との甲相同盟強化のため、北条氏康 六女の北条夫人(桂林院)が武田勝頼の正室(継室)として嫁ぐ。(勝頼前妻の龍勝院は元亀2年(1571年)に死去)

天正4年、北条軍が上総へ侵攻する。土気城の酒井胤治、東金城の酒井政辰は共に北条方につき、里見領を攻撃する。

天正5年9月、氏政が東上総へ侵攻、北条氏規が海路から西上総へ上陸、里見領を侵攻する。(氏直(16歳)の初陣となる)

里見義弘が降伏、里見家と同盟が結ばれる。(房相一和)

北条側の松田憲秀と里見側の正木頼忠の間で交渉が行われ、両国の境界が決められる。真里谷は里見領、その北の池和田は北条領となる。

また氏政の娘 鶴姫(龍寿院)が里見義弘の嫡男 里見義頼に嫁ぎ、里見家と婚姻関係となる。(2年後に鶴姫が死去となり、氏政の妹 菊姫を後妻とする)

6月、長年北条家と友好的な関係だった下総 結城城主の結城晴朝が離反、佐竹・宇都宮方につく。

結城晴朝は宇都宮広綱の次男 朝勝を養子として迎え、また晴朝の妹を佐竹氏の国衆 江戸重通に嫁がせる。

結城氏は宇都宮氏、佐竹氏と婚姻関係となり、反北条同盟が結成される。

閏7月、氏政が出陣、結城城を攻撃する。攻撃は続けず、撤退する。

その後、小田氏治の要請を受け常陸へ進軍、佐竹氏の小田城や結城氏の多賀谷城を攻撃する。

<上杉家>

天正3年(1575年)12月、足利義昭から御内書が届く。上杉・武田・北条が和睦と加賀一向一揆と協力して入洛に尽力するよう伝えられる。

(上杉謙信は北条家に強い敵意があり、和睦は受け入れなかった)

天正4年(1576年)4月、大坂で石山本願寺が挙兵。本願寺顕如が足利義昭・毛利家と連携する。

5月頃、上杉謙信は足利義昭の激に応じ、元亀3年(1572年)に締結した織田信長との濃越同盟を破棄、本願寺との和睦に応じる。

8月、上杉謙信が飛騨へ侵攻、江馬氏、三木氏を降伏させる。※飛騨侵攻は史料が少なく詳細は不明。

9月、越中侵攻。再び一向一揆が支配していた富山城、守山城、湯山城など諸城を攻撃。越中西部の蓮沼城を落城させ、越中国を平定する。

11月、上杉謙信は能登へ向かい、七尾城を包囲する。しかし落城できず撤退する(第一次七尾城の戦い)。

(七尾城は幼君の畠山春王丸を当主とし、重臣の長続連・綱連父子が政権を担っていた)

天正5年(1577年)3月5日、上杉譜代重臣の直江景綱が死去。養子の信綱が家督を継ぐ。

7月、謙信が能登へ侵攻、再び七尾城を攻撃する(第二次七尾城の戦い)。

城内では疫病が発生、当主の畠山春王丸が病死する。

織田信長が畠山の援軍として柴田勝家らを派遣する。

8月8日、柴田勝家・滝川一益・羽柴秀吉・丹羽長秀が手取川を越え進軍、加賀一向一揆と交戦となる。(この時、柴田勝家と不仲だった羽柴秀吉は独断で撤退する)

9月15日、七尾城では畠山家臣の上杉派 遊佐続光・温井景隆・三宅長盛が蜂起、織田派の長続連とその一族を殺害し、降伏開城する。

謙信は七尾城主を上杉家臣の鯵坂長実とし、遊佐続光らも統治を担当させる。

9月17日、続いて末森城を攻略、これにより能登国を平定する。

謙信は織田軍が向かっていることを聞き出陣、南下して加賀国へ入り、手取川の北にある松任城へ入る。

柴田勝家ら織田軍はすぐ近くまで上杉軍が進軍していることを知り、退却を開始する。

9月23日、上杉軍が織田軍を追撃、織田軍は多数の兵が手取川で溺れるなどの被害が出る。(手取川の戦い)。

上杉謙信が家臣へ書状を送り、合戦を伝える。

「千人余りを討ち取り、残る者全て川へ押し込んだ。その時は増水していて渡る瀬はなく、人馬は押し流された。…さらに信長が打ち出したので、一際これあるべきと思ったところ、案外手弱の様子なので、この分なら今後天下の成り行きもたやすいだろう。」

※【甲陽軍鑑】には夜中に上杉謙信が出陣、織田軍が撤退すると記載。「謙信の出陣の報せを聞き、信長勢は悉く敗軍して、後先もなく夜逃げをし、川を越そうとして歩兵が流され死ぬが、信長勢は越前まで引き退いた。」

※【信長公記】には手取川の戦いの記載なし。

上杉謙信は七尾城に入って能登の仕置きを行い、12月、春日山城へ帰還する。

<南部家>

天正3年(1575年)、元亀2年(1571年)に謀反を起こした大浦為信(兵数4,000)が大光寺城(城代 滝本重行)を攻撃。

翌天正4年に落城、占領される。

<伊達家>

天正3年(1575年)6月下旬、伊達輝宗と相馬盛胤が座流川で交戦、伊達軍の勝利となる。

天正3年10月、伊達輝宗が織田信長へ、名馬2頭・鷹2匹を献上する。

天正5年(1577年)、田村清顕が蘆名氏と同盟を結び、田村・蘆名連合軍が石川晴光・昭光(伊達晴宗の四男)の三芦城を攻撃、占領される。(後に返還される)

天正5年、11月15日、梵天丸が元服、伊達政宗と名乗る(11歳)。(伊達家中興の祖、第9代当主 大膳大夫政宗の名を襲名する)

天正5年12月5日、伊達晴宗が杉目城で死去(59歳)。

<最上家>

天正3年(1575年)、最上義光に嫡男 義康が誕生する。

天正5年(1577年)、白鳥氏の白鳥長久が織田信長へ使者を送り、名馬白雲雀を献上して出羽守の地位を求める。

それを知った最上義光は信長へ最上系図を送り、刀工月山の槍十本を献上すると、信長は最上家を出羽守と認めさせる。

<真田家>

天正3年(1575年)、長篠の戦いで真田幸隆の長男 信綱、次男 昌輝が討死。三男の昌幸(29歳)が家督を継ぐ。

<毛利家>

天正3年(1575年)、前年11月より小早川隆景を総大将として昨年同盟関係となった宇喜多軍とともに、離反した備中の三村氏を攻撃する。(備中兵乱)

鬼身城、荒平山城、幸山城など三村氏の諸城を落とし、3月に備中松山城を包囲する。

5月22日、備中松山城が落城、三村元親は自害する。

3月、美作の毛利方である草刈景継が織田信長と通じていることが判明。毛利家は草刈景継の切腹により草刈氏を存続させることを決定、草刈景継は切腹する。草刈氏は弟の重継が継ぐ。

(草刈景継は因幡の国衆 武田高信との争い後、毛利による調停内容に不満があった)

天正3年、但馬国の山名祐豊(永禄12年(1569年)以降織田方となっていた)が毛利家と同盟を結ぶ。(甥の因幡 山名豊国が毛利傘下となったため)

5月、東大寺正倉院の蘭奢待(昨年織田信長が切り取った片)が朝廷から毛利家に贈られ、8月に厳島神社へ奉納する。【棚守房顕覚書】

6月、山名氏の支援がなくなった山中幸盛は因幡 若桜鬼ヶ城を攻略、拠点とする。

9月、宇喜多直家が天神山城を落城させ、浦上宗景を追放する。

これにより宇喜多との同盟だけでなく、播磨の英賀城(三木通秋)、上月城(赤松政範)、長水城(宇野政頼)、龍野城(赤松広英)が毛利方となるが、織田家と国境を接して敵対関係が深まる。

天正4年(1576年)5月、反毛利勢力が衰退したことで山中幸盛が因幡で孤立。山中幸盛は若桜鬼ヶ城を捨て、京へ戻る。

山中幸盛ら再興軍は織田軍の明智光秀や羽柴秀吉に加わり、転戦を行う。

2月、足利義昭が紀伊由良の興国寺を出て、毛利家を頼る。小早川隆景・安国寺恵瓊らに備後へ入ることを伝えた後、鞆城へ入る。

7月13日、第一次木津川口の戦い。

石山本願寺へ水路から兵糧を支援していたが、それを防ぐため織田の九鬼水軍200隻が木津川口に出陣。毛利方は小早川水軍、村上元吉ら三島村上水軍が出陣。焙烙火矢攻撃を行い、織田 九鬼水軍に勝利する。

天正5年(1577年)5月、小早川隆景の水軍 乃美宗勝が播磨へ侵攻。英賀に上陸し織田方についた小寺政職が応戦、黒田官兵衛の活躍により毛利軍は敗北する(英賀合戦)。

天正5年11月、羽柴秀吉が山中幸盛とともに毛利方の上月城(城主 赤松政範)を攻撃、占領される。上月城に山中幸盛が入る。

<宇喜多家>

天正3年(1575年)6月、宇喜多直家は毛利軍とともに三村元親の居城 備中松山城を攻撃する。三村元親は自害し、三村氏は滅亡する。

天正3年9月、昨年から攻撃中の天神山城を落城させ、占領する。浦上宗景を追放して備前のほぼ全域を支配下に入れる。

しかしその後も浦上宗景は浦上残党勢力と協力し、天正6年(1578年)まで争いが続く。

天正4年(1576年)、浦上方についていた美作西部 三浦氏の高田城(城主 三浦貞広)も降伏させ、美作の一部を支配下に入れる。(美作三浦氏は滅亡する)

天正5年(1577年)11月、毛利方 宇喜多領の播磨 上月城(城主 赤松政範)を羽柴秀吉・尼子再興軍が攻撃。宇喜多直家が援軍に駆けつけるが敗北し、上月城を占領される。上月城には尼子再興軍の山中幸盛が入る。(第一次上月城の戦い)

<長宗我部家>

天正3年(1575年)7月、亡命した一条兼定が大友氏の支援を受け土佐へ侵攻、元の居城である中村城へ向かう。

長宗我部元親が出陣、中村城の南側にある渡川(四万十川)付近で交戦となり、長宗我部軍が勝利する(渡川の戦い)。

一条兼定は再び豊後に亡命する。これにより元親が土佐国を完全に平定する。

※【元親記】には元親の躍進は鉄砲の大量保有によるものと記載。

元親は引き続き居城を岡豊城とし、東部の安芸城は香宗我部親泰(長宗我部国親の三男)、西部の中村城には吉良親貞(長宗我部国親の次男)を置き、兄弟で土佐を統治した。

天正3年秋、阿波へ侵攻、南部の海部城を攻略する。

(阿波国は1562年に三好長治が家督を継ぎ、天正4年に元阿波守護の細川真之が三好長治を攻撃し、長治を自害させている)

天正5年(1577年)2月、吉良親貞が伊予へ侵攻、西園寺氏を攻撃する。(この年、吉良親貞が病死する)

天正5年、讃岐 白地城を攻略する。元親は要衝に位置する白地城を四国平定の拠点とした。白地城攻略後、東伊予の金子氏を服従させる。

<大友家>

天正4年(1576年)、大友宗麟が隠居、嫡男の義統(19歳)が大友家第22代当主となり家督を継ぐ。

天正5年(1577年)、島津軍の侵攻を受け、日向を捨てて落ち延びた伊東義祐を受け入れる。(義祐一行には後の天正遣欧少年使節の一人である伊東マンショ(8歳)もいた)

<龍造寺家>

天正4年(1576年)、有馬氏の横造城を攻撃、占領。有馬氏は全軍島原半島へ引く。

天正4年、寝返った松浦方の伊万里城を攻撃、占領する。

天正4年、松浦氏の唐船城を攻撃、占領する。

天正5年(1577年)、和平が破綻した後藤氏の塚崎城へ進軍、後藤貴明と和議を成立させ武雄領を支配下に置く。

天正5年、南肥前へ侵攻。大村氏の萱瀬城を攻撃、大村純忠を降伏させる。

天正5年、有馬氏の高城城をを攻撃、占領する。

<伊東家>

天正4年(1576年)、島津義久に高原城(城主 長倉祐政)を攻撃され降伏、占領される。その後、日向南部の須木城・小林城の米良矩重が島津方へ寝返り、三ノ山城、岩牟礼城も島津方となる。

天正5年(1577年)、島津忠長に櫛間城を攻撃され、占領される。三男 伊東祐兵が奪還するため攻撃するが反撃に合い、島津忠長に飫肥城を包囲される。

12月、野尻城主 福永祐友が島津方につき、次々と国衆が島津方につく。

12月、佐土原城の伊東義祐は国を捨てることを決断。飫肥城から逃亡していた三男 祐兵らとともに大友宗麟を頼り豊後へ向かう。(豊後落ち)

(その後伊東義祐・祐兵は伊予の河野氏を頼る。天正10年には播磨へ移り、祐兵は姫路城主の羽柴秀吉へ仕える)

<島津家>

天正3年(1575年)2月、島津家久が新納忠元らと伊勢神宮へ参拝のため出発する。

4月中旬に京都へ到着。愛宕山、金閣寺などを巡る。石山本願寺との戦いから帰還する信長の行軍を見物、信長が馬上で眠っている姿を目撃する。

5月、里村紹巴に坂本城へ案内され、明智光秀から接待を受ける。

6月1日、伊勢神宮を参拝。その後奈良の東大寺を見物して帰国。

7月、薩摩へ到着する。

【家久君上京日記】

天正3年、島津家久の帰国前に兄の歳久が京へ向け出発。8月、上洛して近衛前久と面会する。

天正3年9月、近衛前久が京を出発、12月に薩摩へ入り出水・鹿児島で半年ほど過ごす。(信長の意向を受けて伊東氏との和睦仲介が目的とされる)

天正4年(1576年)8月、日向の伊東領へ侵攻。島津義久・義弘、歳久、家久、忠長、征久、北郷時久など島津家を総動員した大軍で日向国の高原城(城主 長倉祐政)を攻撃する。

伊東軍の救援はなく、高原城を降伏させる。その後、日向南部の須木城・小林城の米良矩重が島津方へ寝返り、三ノ山城、岩牟礼城も島津方となる。

天正5年(1577年)12月、伊東氏の野尻城主 福永祐友が島津方につき、次々と伊東氏の国衆が島津方につく。

島津軍は伊東氏の本拠 都於郡城、佐土原城を占領。義久が都於郡城へ入城する。