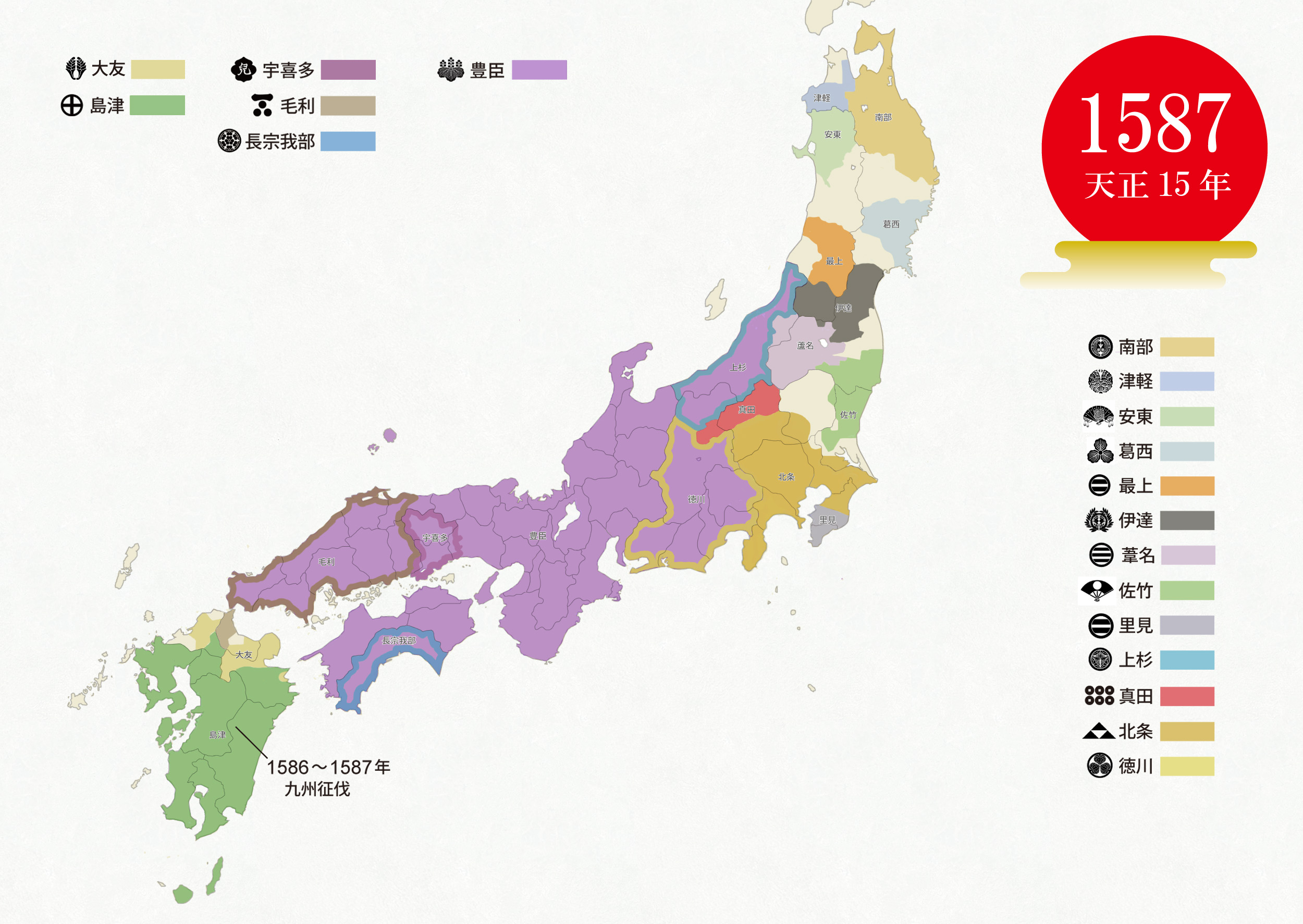

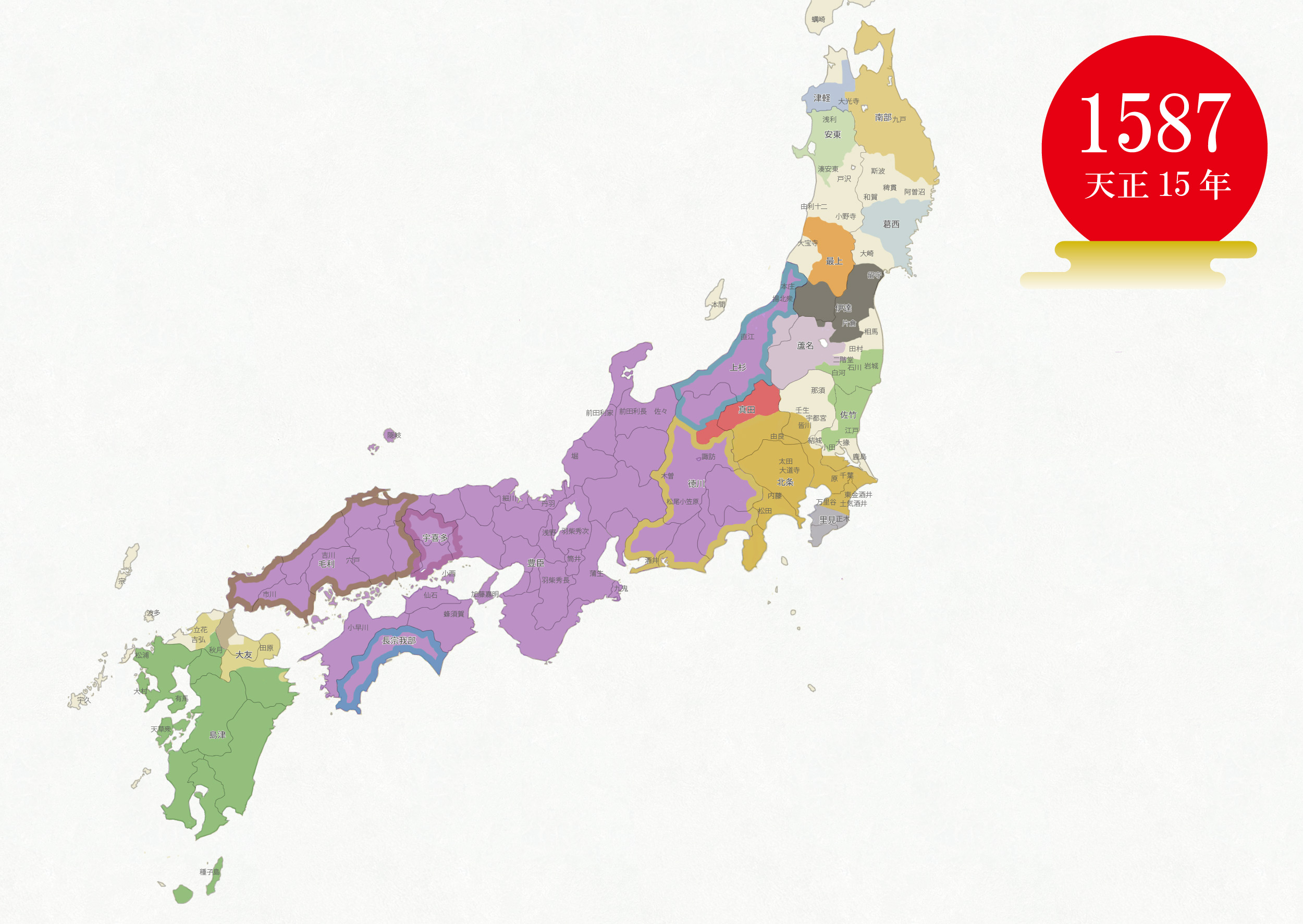

1587年 – 89年 九州征伐

大名目次:

<豊臣家>

天正15年(1587年)

九州征伐

<前年の経過>

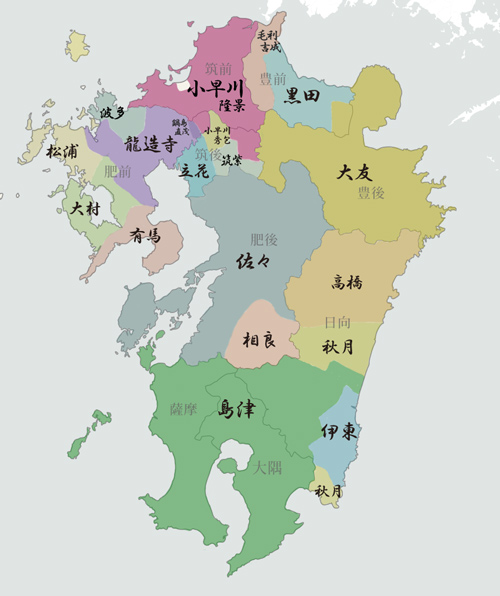

天正14年(1586年)7月、島津軍が筑前へ侵攻。島津忠長・伊集院忠棟が大友領の岩屋城を攻略。8月、立花山城を攻撃。その後秀吉軍の接近により島津軍は撤退する。

8月、豊臣秀吉が九州征伐を開始。先鋒隊として毛利輝元、黒田官兵衛、吉川元春、小早川隆景らが出陣する。

10月、島津軍が再び豊後へ侵攻、義弘・家久が日向から豊後へ侵攻する。その後府内を制圧する。

12月12日、戸次川の戦い。仙石秀久・長宗我部元親・大友義統(兵数5,000)が海路より豊後に上陸。島津軍の攻撃を受けている大友領の鶴賀城へ救援に向かう。

仙石秀久・長宗我部元親隊は渡河中、島津軍の伏兵による鉄砲攻撃を受け、大敗する。この戦いで長宗我部元親の嫡男 信親(22歳)、石谷頼辰、十河 (三好) 存保(33歳)が討死する。

<秀吉・秀長軍20万の九州侵攻>

天正15年(1587年)元旦、豊臣秀吉が各大名に九州侵攻を命令。

1月19日、島津義久が豊臣秀長・石田三成へ、秀吉に服属する意思がないことを伝える。【旧記雑録後編 ニ】

1月、秀吉は水軍の脇坂安治・加藤嘉明に兵糧・鉄砲・玉薬を豊後の大友宗麟へ輸送させる。

2月10日、豊臣秀長(黒田官兵衛、蜂須賀家政、小早川隆景、毛利輝元、宇喜多秀家、宮部継潤、亀井茲矩、南条元続、小早川秀秋)(兵数80,000)が出陣。石田三成、大谷吉継、長束正家は兵糧奉行を担当する。

3月1日、豊臣秀吉(豊臣秀勝、福島正則、細川忠興、池田輝政、長谷川秀一、堀秀政、中川秀政、毛利吉成、蒲生氏郷、前田利家)(兵数120,000)が出陣。

秀吉本隊は馬廻衆・織田信雄、後備に加藤清正、脇備に浅野長吉(長政)らが備える。

※3月1日付、21日付、25日付の秀吉陣立書による

3月、秀長軍の先鋒 黒田官兵衛が豊後へ侵攻する。

3月15日、豊後府内にいた島津義弘・家久は撤退を開始。野上城の新納忠元、白仁城の島津歳久も豊後から撤退を開始する。大友軍からの追撃を受ける。

3月20日、日向の都於郡城で島津義久、義弘、家久が軍議を行う。

3月25日、秀吉軍が赤間関(下関)に到着、軍議を開く。秀長軍は豊後から日向の東ルート、秀吉軍は筑前、肥後、薩摩の西ルートを進軍することが決定。

3月29日、秀吉軍が小倉に到着。

4月1日、秀吉軍の蒲生氏郷と前田利長(兵数5,000)が島津方 秋月氏の岩石城(兵数3,000)を攻撃。岩石城は標高450mの山頂にある堅固な山城だったが、圧倒的な鉄砲攻撃により1日で落城させる。

4月4日、古処山城の秋月種実が降伏、開城。秋月種実は娘を人質に出し、また名物茶器 天下三肩衝の一つ、「楢柴肩衝」を秀吉に献上する。

(秀吉のもとに天下三肩衝(初花肩衝・新田肩衝・楢柴肩衝)が揃う)

4月6日、秀長軍(兵数80,000)が諸城を落としながら進軍し、高城(兵数1,300)を包囲。後方からの島津軍に備え、根白坂に砦を築き、鉄砲隊を並べる。

島津義久、義弘、家久(兵数35,000)が都於郡城から救援に向かう。

4月16日、秀吉軍は諸城を落としながら肥後に到達。肥前の鍋島直茂が秀吉の配下となる。有馬晴信を服従させる。

4月17日、根白坂の戦い。義久、義弘(兵数35,000)が都於郡城から高城へ救援に向かう。島津軍が秀長軍の根白坂砦に夜襲攻撃を行うが、この戦いで島津忠隣が討死、島津軍は大敗する。

4月19日、秀吉軍が肥後八代に入る。

4月21日、島津義久が人質を出し秀長と和睦する。

4月28日、次々に諸城が戦わず開城する中、平佐城(城主 桂忠昉 兵数300)は抵抗を続け、小西行長らと戦闘を行う。戦闘中に島津義久から休戦命令が届き、降伏、開城する。

5月3日、秀吉軍が薩摩の川内まで進軍、泰平寺に本陣を置く。薩摩の浄土真宗勢力を味方につける。

5月8日、島津義久は秀吉の陣へ向かうため剃髪し、出家する。義久・伊集院忠棟が川内の泰平寺で秀吉と会見し、降伏を伝える。

5月9日、秀吉は島津義久に薩摩一国を安堵する。5月25日に義弘へ「新恩地」として大隅一国、5月30日に相良頼房に肥後国求麻郡、6月2日に佐々成政に肥後一国など順次国分を指示する。

5月18日、秀吉軍は大口方面へ進み、その後北上する。石田三成・伊集院忠棟はいまだ抵抗を続ける島津歳久の対応に当たる。

6月7日、秀吉が筑前へ移動。箱崎へ入り、残りの九州国分(領土配分)を行う。

秀吉は博多復興の町割りを行い、博多でバテレン追放令を発令。1ヶ月ほど滞陣した後に帰路につき、7月14日、大坂へ帰還する。

「このたびの九州戦役の結果は、関白が想像していたほどの勝ち誇り意気揚々たるものではなかった。時あたかも7月(西暦)にあたり、日本では暑気厳しい折で、降り続く雨のために全軍は幾日もそこに為すすべもなく膠着状態に陥り、兵士の中には病人が続出し、一方こうした悪天候で五畿内からの食糧の海上輸送は困難となって、餓死者が連日後を断たぬ有様であった。

関白は莫大な兵の損失と食糧不足から薩摩国内に深入りすることを憂慮し、服従すれば軍勢を引き上げると強く要請するところがあった。薩摩の人々は内部事情を知る由もなく、関白を訪れることが良策であるとした。もしも薩摩の国王があと5日間、関白の許に赴くのを遅らせていたならば、関白は軍勢を撤退させた。」【フロイス日本史】(要約)

戦後処理

戸次川での敗戦を受け仙石秀久を改易とし、高野山へ追放する。(後に仙石秀久は小田原征伐の際に高野山から駆けつけ参戦、復帰が認められ信濃国小諸を与えられる)

天正15年(1587年)6月7日、秀吉が筑前箱崎へ入り九州国分(領土配分)を行う。

小早川隆景は筑前への移封を辞退するが、秀吉の命令により天正16年 (1588年) 2月に筑前へ入る。立花宗茂は大友家から独立させ、筑後柳川を与えて大名とさせる。

また9月には福島正則を伊予今治(11万石)へ加増転封する。

<秀吉による九州国分>

※参考文献: 歴史人『別冊 戦国武将の全国勢力変遷地図』付録地図、その他資料

豊臣蔵入地…筑前国 博多(1万石)

黒田官兵衛…豊前国の六郡(築城郡・京都郡・仲津郡・下毛郡・上毛郡・宇佐半郡)(12万石)

毛利吉成 (森吉成/毛利勝信) …豊前国の二郡(田川郡・企救郡)(6万石)

小早川隆景…筑前国 (博多除く) 、筑後国の二郡(生葉郡・竹野郡)、肥前国の二郡(基肄郡・養父半郡)(37万石)

龍造寺高房…肥前国の七郡(佐賀郡・杵島郡・小城郡・神埼郡・藤津郡・三根郡・松浦郡伊万里)(31万石)

鍋島直茂…肥前国の二郡(基肄郡の一部・養父半郡)

波多親…肥前国(松浦郡唐津)(8万石)

松浦隆信…肥前国(松浦郡平戸)・壱岐国

大村喜前…肥前国(彼杵郡)

有馬晴信…肥前国(高来郡)

宗義智…対馬国

立花宗茂…筑後国の四郡(山門郡・下妻郡・三潴郡・三池郡)(13万石)

小早川秀包…筑後国の三郡(山本郡・御井郡・三原郡)(8万石)

筑紫広門…筑後国(上妻郡)(1.8万石)

原田信種…筑後国(上妻郡)(1.8万石)

大友義統…豊後国・豊前国(宇佐半郡)(41万石)

高橋元種…日向国(縣、宮崎)

秋月種実…日向国(財部、櫛間)

伊東祐兵…日向国(飫肥、曾井、清武)

佐々成政…肥後国(球磨郡を除く)(34万石)

相良頼房…肥後国(球磨郡)(2万石)

島津義久…薩摩国・大隅国・日向国の一部(56万石)※島津義弘に大隅一国、伊集院忠棟に大隅肝付郡

追放処分とした仙石秀久の讃岐には生駒親正が入り、小早川隆景が抜けた伊予には福島正則(東部及び中部)、粟野秀用(中部)、戸田勝隆(南部)が入る。

若狭の丹羽長重は家臣の狼藉により、加賀松任 (4万石) へ減封となる。

五島列島の宇久氏当主 宇久純玄 (五島純玄) は豊後府内に赴いて謁見したことから、宇久氏の所領を安堵。

また対馬国の宗氏当主 宗義調の所領を安堵。※宗義調は一時的に当主へ復帰していたが、その後隠居し、養子の宗義智が再び宗氏当主を引き継ぐ。

九州征伐以降

天正15年(1587年)、京極高次が九州征伐の功績により大溝城主となる。

秀吉の取り成しにより、京極高次と浅井三姉妹の次女 初(18歳)が婚姻となり、初が大溝城へ入る。

天正15年、安房の里見氏当主 里見義頼が死去、嫡男の義康が家督を継ぐ。

2月24日、真田昌幸が小笠原貞慶とともに上洛。秀吉に謁見し、服従を誓う。その後下向し、3月18日、真田昌幸が駿府で家康に面会する。【家忠日記】

バテレン(伴天連)追放令

(【完訳フロイス日本史4】とその他イエズス会報告書に基づく発令までの経過 ※日付は和暦に変換)

天正15年(1587年)4月20日、イエズス会日本副管区長ガスパル・コエリョとフロイス一行が、九州侵攻中の秀吉と肥後国八代で面会。(コエリョは前年に大坂城で秀吉に謁見している)

秀吉と2時間近く談話する。秀吉は定航船の特許状を与え、定航船が堺まで航路を伸ばすよう求める。コエリョは水深の問題がなければ可能だと応じる。

5月29日、コエリョはさらに町のキリシタンへの援助を要望するため長崎から博多へ向かい、先回りして秀吉を待つ。

6月3日、秀吉は博多から2kmにある箱崎に入った後、12日、荒廃した博多再興のため街路の区割りを実施する。

区画整理を行うため秀吉が海上に出たところ、ちょうどコエリョらのフスタ船と遭遇。秀吉は近づいてフスタ船に乗り込んで来て、司祭らと歓談する。フスタ船内を全て見回る。

コエリョは以前あった教会を再建したいと嘆願すると、通常は寺院でも市外に区画されるはずが、立地の良い場所を与えられ待遇の良さに驚く。

「コエリョは命令に背いて、一艘のフスタ船を作らせ、何門かの大砲を買いいれた。秀吉が博多にいたときに、旗で飾り立てたフスタ船に乗って大提督のように博多に出向き、秀吉の全軍を驚かした。秀吉はフスタ船内に入り隈なく観察し、大いに讃え、これは軍艦である云々と語った。

高山右近と小西行長やそこにいた何人かのパードレは、大きな災難がキリスト教界に生じることを恐れ、これは秀吉のために作らせたのだと言って、秀吉に与えることを強く勧めたが、コエリヨは全く気にせず、彼を説得することは出来なかった。」【ヴァリニャーノ書簡】

6月15日、司祭一行が秀吉の宿舎である寺院を訪問。ここでも好待遇を受ける。

6月17日、高山右近が司祭のいるフスタ船を訪れる。「私には間もなく悪魔による大いなる妨害と反撃が始まるように思えてならぬゆえ、司祭たちも我々も、十分な備えが必要である。」

司祭はなにか知っているのかと質問するが、高山右近は特別な情報に接しているわけではないと伝える。

6月19日、秀吉は以前ポルトガルの定航船を見たいので博多に定航船を廻すよう命じていたが、19日、司令官のドミンゴス・モンテイロが面会し、船が座礁する危険があるためできないと回答する。秀吉はこの件を納得し、宣教師の判印に興味を持つ。キリシタンは秀吉が自分たちに好意を寄せていると喜ぶ。

6月19日夜、突如、秀吉が高山右近に棄教を迫る。「予はキリシタンの教えが、身分のある武将の間においても広まっているが、それは右近が説得していることを承知している。予はそれを不快に思う。なぜならばキリシタンどもの間には兄弟以上の団結が見られ、天下に累を及ぼすに至ることが案ぜられるからである。」(要約)

6月19日真夜中、翌日長崎へ戻る予定のフスタ船に、小西行長の家臣と秀吉の側近が使者として訪れる。コエリョらは船を降り、小西行長の宿舎で詰問を受ける。

<詰問書3ヶ条>(要約)

・なせ宗徒を作ろうと他の地方の者まで扇動するのか、今後はすべて九州に留まるよう命ずる。不服ならば帰還せよ。船が来航しない場合は経費として一万俵を付与する。

・なぜ馬や牛を食べるのか。馬は荷物を運び戦場で仕え、牛は百姓の道具となっていて、大切な二つの助力を奪われてしまう。

・多数の日本人を購入し奴隷として連行していることを知っている。遠隔の地に売られた日本人を連れ戻すようにせよ。

この詰問に対し、コエリョが書面で返答する。

・強制はしておらず、彼らは神仏では救われないことを悟り、偶像を放棄しているのである。我らが諸国を歴訪しない限り布教はできない。

・牛肉は食べるが家畜として飼育されているので害はない。ポルトガル商人へは注意を換気する。

・我らは人身売買を廃止しようとしているが、まず港の大名が禁止しなければならない。

回答後、これより以前に秀吉が高山右近に与えた箇条書きの宣告文を使者が司祭らに見せ、デウスの教えを非難する。

6月20日、秀吉が宣教師について発言する。「もし予が深く注意し自覚して処していなければ欺かれたであろう。奴らは一面、一向宗に似ているが予は奴らの方がより危険であり有害と考える。日本の諸国を占領し、全国を征服せんとするためであることは微塵だに疑問の余地を残さぬ。」

同日6月20日、フスタ船に秀吉からの使者2名が訪れ、6月19日付 5ヶ条の追放令を渡す。

「吉利支丹伴天連追放令」【松浦家文書】

一、日本は神々の国であり、キリシタン国から邪法を授けることは非常にけしからんことである。

一、国の者を近づけ門徒にし、寺社仏閣を破壊するなど前代未聞である。国郡在所知行などを給人に下されていることは当座のことであり、天下からの御法度を守り、様々な事は許可を得るべきなのに、下々として乱れているのは曲事である。

一、伴天連はその知恵をもって、個人の志し次第で信者を作っていると思っていたのに、右のように日本の仏法を破壊しているのは曲事であるので、伴天連を日本の地に置いておくことはできない。今日より二十日の間に準備して帰国せよ。その期間に下々で伴天連にいわれのない事を申し懸ける者がいれば、曲事とする。

一、黒船(貿易船)は、商売の事であるから別の問題であるので、今後もいろいろと売買するように。

一、これ以後、仏法の妨げをしない者は、商人は言うまでもなく、誰でもキリシタン国からの往来は問題ないので、そう考える事。

天正十五年六月十九日 朱印

※6月18日付の覚書(十一ヶ条)も残されている

「天正十五年六月十八日付覚」【伊勢神宮文庫所蔵「御朱印師職古格」】

一、伴天連の門徒であることは、その者の気持ち次第(自由)である。

一、国郡在所を治めるため遣わされたのを、知行の寺庵・百姓を志もないのに押付け、給人(領主)が伴天連門徒になれと言うのは、理不尽であり曲事である。

(中略)

一、国郡や在所を持つ大名が家中の者を伴天連に押付けることは、本願寺門徒が寺内町(自治集落)を作るよりあってはならないことで、天下の障りとなるので、その理解がない者は成敗を加える。

一、伴天連門徒を志し下々の者が成ることは八宗九宗のことなので問題にならない。

一、大唐、南蛮、高麗に日本人を売るのは曲事であり、日本においては人の売買を禁止する。

一、牛馬を売買い、殺して食べること、これまた曲事である。

これらの条文で固く禁止し、もし違反する賊は厳罰に処する。

天正十五年六月十八日 朱印

また秀吉は19か条の追加命令を出す。

イエズス会が占領していた長崎と浦上の地を没収、家臣2名を派遣し長崎の城壁を破壊すること、大村・有馬領の城を破壊すること、キリシタンから銀を回収すること、大坂・京の修道院の没収、キリシタンである黒田官兵衛の知行変更(7月3日豊前6郡に決定)などが伝えられる。

その後秀吉は定航船がしばらく来ないことを知り、退去期限を延長し宣教師を平戸に集めるよう指示を出す。

(バテレン追放令は仏教に影響のないキリスト教信仰は認めており、1612年・1613年のキリスト教禁止令のような教会の破壊や信仰禁止までの厳しい内容ではなかった)

追放令後の宣教師の対応

コエリョら宣教師はこの命令に対し会議を行い、追放令には従わず九州に留まり、秀吉の怒りをかわないよう潜伏しながら布教を続けることを決定する。マントを着用せず日本人の様式に従った衣服を用い、また居住方法を合わせた。

(コエリョは2年後の1590年5月7日、肥後国加津佐で死去)

発令後、次第に秀吉からの圧力が弱まっていく。

「関白は知らぬふりをする兆候があり本格的に追放令を実施せず緩み始めている」【1588年2月20書簡】

「彼(秀吉)は毎年来航する定航船から得られる利益がどれほど日本国全土を満たしているか、司祭らはポルトガル人のもとでどれほど権威を有するか、また通商の平和は司祭の努力によって保たれることを知り、(10名の長崎滞在を)許可することを確認した。(要約)」【1597年 26殉教者報告】

天正16年(1588年)夏、小西行長が肥後に転封すると行長は都や地方で流浪の身となったキリシタンを集め、俸禄を与えた。【1588年度年報】

追放後の高山右近

追放処分を受けた播磨国明石郡の高山右近は棄教せず領地を捨て信仰を続けることを選択。

小西行長の援助を受け妻子と小豆島に潜み、翌天正16年 (1588年) 夏頃、小西行長が肥後へ転封したため肥後の領地に匿われる。

同年、秀吉に前田家のもとへ行くよう命じられ、キリシタンのいない加賀で罪人として暮らす。

バテレン追放令が出された理由

九州征伐の際、長崎などイエズス会に占領された町の実態や武装されたフスタ船を確認した秀吉が、キリシタン勢力の拡大に危機を感じ、日本の植民地化を防ぐための措置として発令されたと考えられている。

その後追放令が緩和された理由は、秀吉が重視するスペイン・ポルトガルとの貿易に宣教師の仲介が必要であったためとフロイスは記載している。

天正15年6月15日、秀吉が対馬の宗義調・宗義智(宗氏は朝鮮の藩臣)へ書状を送る。

「その方父子、(以前に命じた)すぐに(朝鮮へ)渡海して交渉するとのことで、これまで通り対馬一国を与える。次に朝鮮のこと、軍勢を遣わせて成敗を申し付けるところ、宗義調が理を申し上げたので、(攻めるのは)先延ばしとする。

然らば朝鮮国王が日本へ上洛するのであれば、所領は安堵させる。もしそれが遅滞するならば、即時渡海を命じて征伐を加える。その時、(宗氏へ)かの国の知行を与える。」

肥後国衆一揆

天正15年(1587年)7月1日、先月肥後へ入った佐々成政が統治に失敗、国衆の隈部親永と農民による大規模な一揆が発生する。

佐々成政は隈部城の隈部親永を攻撃、落城させるが息子の隈部親安が城村城に籠城する。城村城は武士800余人、百姓町人僧侶も合わせ約15,000人で守る。【肥後圃誌】

城村城を攻撃するが、一揆勢は隈本城を攻撃したため、佐々成政は隈本へ引き返す。

佐々成政は自軍で鎮圧できず、秀吉は浅野長吉・加藤清正・小西行長・黒田官兵衛・小早川秀包・安国寺恵瓊・鍋島直茂・立花宗茂らに出兵させる。10月には和仁親実ら国衆も蜂起し、島津からも出兵させる。天正16年 (1588年) 1月にようやく鎮圧となる。

その後隈部親永・親安は処刑となる。

佐々成政は安国寺恵瓊を通じて大坂に出向いて秀吉に謝罪するが、天正16年 (1588年) 閏5月14日、秀吉は尼崎で佐々成政を幽閉した後、切腹処分とする。

秀吉は当主不在の肥後を二分し、北部の隈本城に加藤清正 (肥後北半国19万5000石)、南部の宇土城に小西行長 (肥後国の南半国宇土・益城・八代の三郡およそ20万石) を入れることを決定。

小西行長は領主不在後の肥後検地を担当し、そのまま南部を統治する。

加藤清正は5月に肥後へ入る。閏5月15日、秀吉は加藤清正へ朱印状を与え統治を命じる。

(肥後国はもともと大名がおらず各国衆が統治していた地域であり、佐々成政は有力者との関係を築いていなかったことが一揆の原因と言われる。また地元の国衆は秀吉の直轄地として領地安堵を伝えられていたため、当主が入り検地が行われることに抵抗したとも言われる)

翌年閏5月、秀吉は小早川隆景へ書状を送り佐々成政の処分について伝える。【閏五月十四日付 秀吉書状】(一部を抜粋)

「天正十一年、陸奥守(佐々成政)は柴田と同意せしめ、越中国にいた。加賀の国金沢城、佐久間盛政の居城である、柴田が打ち果てたことで開け退いたところ、陸奥守は金沢の城へ駆け入り占領した。越前より直ちに出馬し、この金沢城を包囲したところ、頭を剃り首をはねるよう申して走り入って来たが、首は刎ねず以前のように越中一国を与え、飛騨の取次まで命じた。

天正十二年に、信雄が尾張の国にいる時、この陸奥守はまた人質を捨て別心をいたし、加賀の国へ乱入し、諸城を築き、そして出馬して端城を討ち果たし、陸奥守の居城である富山城を取り囲んだところ、また陸奥守は頭を剃ってこちらへ走り入って来た。哀れに思い、首ははねず城を受取らせ、越中半国を与えた。

その子式部大輔(隈部親永の子 親安)、親につられたのか、山鹿の城へ立て籠り、国衆ならびに一揆を起こし、隈本へ攻めかけ陸奥守は苦労していたので、小早川・龍造寺・立花左近をはじめ討伐を命じて隈本城へ兵糧を入れさせるが思いの外上手くいかず、毛利右馬頭(輝元)に命じて天正十六年正月下旬、冬の時分、この軍勢に命じて肥後一国を平定させた。

これら曲事の数々があったにもかかわらずその事を顧みず、肥後の国を与えたのに一ヶ月も経たず、国に乱をいでかしたこと、(秀吉まで)面目がない。また陸奥守は(派遣した浅野長吉ら)上使にもかまわず大坂へ来た。

国衆の千余首をはね、そのうち大将分百ばかりを大坂へ持って来させている。敵対する相手の国々の者どもの首をはね、陸奥守を助けては殿下はおろそかになっていると国々の者どもは思うだろうと思い、不憫ながら閏五月十四日、陸奥守に腹を切らせたのである。」

※参考文献:

『肥後国衆一揆-肥後戦国武将の最後の戦い』荒木栄司(著) 熊本出版文化会館

『太閤の手紙』桑田忠親(著) 文藝春秋

『加藤清正』山田貴司(著) 戎光祥出版株式会社

天正15年(1587年)8月、豊臣秀長に従二位大納言の官位が与えられ、「大和大納言」と呼ばれるようになる。

8月頃、島津義久が上洛する。

9月、聚楽第が完成する。「壮大かつ華麗で見事な構築がされている、木造建築ではこれ以上は望めないほどである。部屋という部屋、広間という広間、台所まで金箔が貼られている」【フロイス日本史】

天正15年(1587年)10月1日、秀吉が北野で大茶会を開く。

7月末より畿内各所にお触れを出し、百姓や町人、唐人など身分を問わず茶の湯に執心する者は参加してよいこと、参加しない者は今後茶湯をしてはならないこと、遠国の者に配慮し10日まで開催することを伝える。

10月1日、京の北野天満宮の境内で千利休、今井宗久、津田宗及、前田利家など名のある茶人や大名が集まり開催する。

茶会では秀吉が所有する名物茶器 天下の三肩衝のうち、自身は「新田肩衝」を使い、千利休に「楢柴肩衝」、津田宗及に「初花肩衝」を使用させる。

大茶会は10日間の開催予定だったが、突如初日に中止となる。

「京都茶の湯が去る朔日の分で終了、なにか戦でもあったのか、西国で佐々成政一円が討ち取られたか、それは誤りか」【多聞院日記 10月4日条】

12月、秀吉が関東惣無事令、奥両国惣無事令を発令。大名間の戦闘を禁止した。(命令に従わない場合は軍勢を向けるとの意味でもあり、武力行使の理由付けとして利用された)

天正15年、九州征伐後に伊予 宇和島へ入った戸田勝隆が、西園寺公広を誅殺。これにより西園寺氏は滅亡する。

天正16年(1588年)

天正16年(1588年)1月、足利義昭が備後から上洛。征夷大将軍を返上、出家して秀吉に臣従する。義昭は山城国槇島を与えられる。

4月6日、肥前の龍造寺政家に代わり、鍋島直茂を長崎「御代官」に任命、統治させる。

天正16年2月下旬、北条家との和睦交渉が始まる。北条氏政から宿老の笠原康明が京へ派遣される。

北条家は北条氏規(氏政の弟)、秀吉側は医師の施薬院全宗が交渉担当となる。

4月14日~18日、秀吉が自らの権威を高めるため聚楽第行幸を行う。後陽成天皇を聚楽第に迎え、5日間の宴を催す。※行幸(ぎょうこう)は天皇が宮中から外出する行事

「聚楽第から内裏の宮殿まで武器を持った6千人の警護者が配置された。…盛大な祝典や娯楽が催され連日素晴らしい饗宴と奏楽が行われた。」

「暴君(秀吉)は徳川家康、織田信雄、宇喜多秀家、豊臣秀長、豊臣秀次が居並ぶ金箔の広間で短い演説を試みた。"予の余命は幾ばくもない。列席の5人のうち1人が天下の主となる。誰であろうとも内裏を絶対君主として尊崇し奉るよう格別配慮をお願いする。"」【フロイス日本史】

天正16年5月7日、上杉景勝・直江兼続が上洛。秀吉は上杉景勝を従三位・参議へ叙任し、また景勝へ唐瓢箪(上杉瓢箪)を下賜する。

4月頃、北条氏規の上洛がなく、北条家との和睦交渉は停滞する。

「小田原への交渉は済まなかった」【家忠日記 天正16年4月28日条】

しかし5月21日、徳川家康が北条氏政・氏直へ起請文を送り、氏規を上洛させること、秀吉に従属しないなら氏直の妻 督姫(家康の次女)を返すようにと伝える。

これにより氏政は無条件降伏を決め、秀吉へ従属を申し入れる。

「相模と上方の御無事が整った」【閏5月10日条】

6月4日、島津義弘が上洛する。

7月24日、毛利輝元・小早川隆景・吉川広家が上洛、聚楽第で秀吉に謁見する。翌日輝元は従四位下、侍従・参議に叙任される。

刀狩令

天正16年(1588年)7月、秀吉が各地に刀狩令を出し、農民から武器を没収する。

【大日本古文書 島津家文書】

一、諸国の百姓等が、刀・脇差し・弓・槍・鉄砲、その外武具の類を所持することは、堅く禁止する。

その理由は、不必要な道具を蓄え、年貢所当を納めず、一揆を企て、おのずと給人(領主)に対し非儀の行いをなす者は、当然成敗されるものである。

そうなればその場所の田畑は不作となり、知行は無駄となるので、その国主、給人、代官等が、右の武具を悉く取り集め、進上すべきである。

一、右の取り置く刀・脇差しは無駄になることはなく、今度大仏を建立する釘、かすがいに使うと命じている。そうすれば現世は言うに及ばず、来世までも百姓は救われるのである。

一、百姓は農具だけを持ち、耕作に専念すれば、子々孫々まで永く続くであろう。百姓への憐れみをもってこのように仰せ出したのである。

誠に国土安全、万民快楽の基となり、異国においては唐尭の時代、天下を鎮撫し、宝剣利刀を農具に用いたとある。この国においては例がない。この旨を守り、それぞれがその趣旨を理解し、百姓は農桑に精を入れること。

右の道具、急ぎ取り集め、進上せよ、油断してはならない。

天正十六年七月

※刀狩令の原本は島津家の他に小早川家、立花家、大友家などの九州大名や高野山に残されている。

天正16年(1588年)7月以降、各地で刀狩りが実施され、九州以外では大和・若狭・加賀・信濃・出羽・陸奥などで確認されている。

※秀吉は天正13年 (1585年) 4月10日、紀伊征伐の際に高野山へ武器の所持を禁止させている。また4月22日、太田城を攻略した直後、退城した農民へ「百姓が今後弓矢・槍・鉄砲・腰刀を持つことを禁止する」と刀狩りを命じている。(秀吉の刀狩令としては初見とされている)

天正18年 (1590年) の小田原征伐後、秀吉は石田三成へ奥州統治について7ヵ条の指示を出す。

人身売買の禁止や永楽銭と鐚銭の交換比率と同時に、「日本六十余州の百姓は刀・脇差し・弓・槍・鉄砲など一切武具の所持を禁止し、悉く召し上げた。この度出羽・奥州の両国も同様に命じる」と刀狩りを指示している。

※実際には没収後に返却されていたり全ての武器没収ではなく、農民の帯刀を禁止して乱用させないこと、また武士と百姓という身分制を定着させる目的があったとも考えられている。※参考文献『刀狩り―武器を封印した民衆』藤木 久志(著) 岩波書店

大和国興福寺の僧 英俊が刀狩令について記録している。

「本心は一揆を止めさせるためだろう、と噂が流れている。これも様々な計略である。」【多聞院日記 天正16年7月17日条】

「諸国の刀・槍以下、金物は悉く狩るとして、奈良中で騒ぎになっている。大仏の釘に用いるという。ただ人々の迷惑である。」【天正16年7月22日条】

フロイスは秀吉が肥前名護屋城にいた文禄2年 (1593年) に、長崎・大村・有馬で行われた刀狩りを記録している。

「(ある男が寺沢広高へ報告した内容は)長崎のキリシタンたちは十分な武器を補給されており、伴天連たちの援助を受けて、関白に対して蜂起するために他の同志たちとともに何らかの謀反が起きるのを待っている、というのであった。

暴君関白はかねてよりこうした恐れを抱いていたので、彼は長崎の住民からだけでなく、下(九州)の全地方の兵士以外の全員から武器を接収するように命じた。(中略)

日本では今日までの習慣として、農民を初めとしてすべての者が、ある年齢に達すると大刀と小刀を帯びることになっており、彼らはこれをカタナとワキザシと呼んでいる。彼らは不断の果てしない戦争と反乱の中に生きる者のように種々の武器を所有することをすこぶる重んじている。

それゆえ関白のこれらの役人が微集した刀、脇差、槍、鉄砲、弓、矢は、長崎の村で発見されただけでも、刀剣が4,000振り、槍が500本、弓が500張以上、矢、無数、鉄砲300丁、および鎧100領以上に達し、有馬領からは16,000以上の刀剣と、その他無数の武器が微集された。」

天正16年(1588年)7月、秀吉が海賊禁止令を発令(初令時期は不明)。盗船など海賊行為を禁止、その領主も処罰対象とした。(前年に能島村上氏による海賊行為があったため再度発令された)

8月22日、北条氏規が上洛、聚楽第で秀吉に謁見する。(正式に北条家が秀吉へ従属する)

これにより、秀吉は佐竹氏ら関東大名、伊達政宗・最上義光ら奥羽大名に上洛を要請、国境を定めることを伝える。

天正16年、里見義康の要請により、秀吉が北条・里見領の境界裁定を行う。里見領は安房国、上総国(東金、土気、万喜土岐、長南武田を除く)となる。

天正16年頃、浅井三姉妹の長女 茶々 (淀殿) が秀吉の側室となる。

天正16年頃、黒田官兵衛が豊前 中津城を築城する。

この頃秀吉は対馬の宗氏を服属させたことで李氏朝鮮も服属できたものと判断し、宗氏に朝鮮国王を上洛させるよう求める。

しかし宗氏は朝鮮の藩臣であり、板挟みとなった当主の宗義智は朝鮮政府に通信使の派遣を嘆願することとした。宗義智は家臣の柳川調信、堺の豪商島井宗室を連れ朝鮮へ渡り、使節団の派遣を求める。

天正17年(1589年)

天正17年(1589年)2月、北条氏直が沼田領問題の協議のため板部岡 江雪斎を上洛させる。

3月、茶々の懐妊を受け、秀吉は淀城を改修して茶々に与え産所とする。

5月27日、淀城にて鶴松 (棄 "すて") が誕生(秀吉はこの時53歳)。禁裏から祝儀の品々が贈られ、公家や諸大名も淀城を訪問し祝辞を述べる。

※鶴松は嫡男とされているが、秀吉の長浜城主時代に石松丸(幼少期に死去)が誕生した説もある。

「多くの者は、もとより彼には子種がなく子供をつくる体質を欠いているから、その息子は彼の子供ではないと密かに信じていた。」【フロイス日本史】

秀吉が沼田領土問題を裁定。沼田城を含む沼田領の2/3を北条領、名胡桃城を含む1/3を真田領とし、真田が失う領地の代わりとして家康から信濃伊那郡を与えることとした。真田、北条がこれを受諾する。

秀吉は板部岡 江雪斎に、氏政の上洛があれば沼田を引き渡すと伝える。

6月5日、北条氏直が秀吉の上使 妙音院・一鴎軒に、氏政が12月初旬に上洛すると伝える。【岡本文書】

7月、沼田領の引き渡しが行われる。秀吉の使者 津田盛月・富田一白、徳川から榊原康政が立会い、沼田城を真田から北条へ引き渡す。沼田城は北条家臣の猪俣邦憲が管轄することとなる。

(この引き渡し以降、名胡桃城事件まで北条は秀吉に使者を送らなくなる)

9月25日、越前 敦賀城の蜂屋頼隆が死去する(56歳推定)。後継ぎがなく蜂屋家は断絶する。敦賀城には大谷吉継が入る。

10月8日、丹波を領する羽柴秀勝 (秀次の弟) が、知行の不満を訴えたことで秀吉の怒りに触れ、丹波を没収される。

丹波は羽柴秀長の所領となり、羽柴秀勝は翌年に大垣城が与えられる。

10月上旬、小田原では北条氏政が12月の上洛出発に向け、家臣や国衆へ上洛費用の負担割り当てを行う。(この時点で氏政は上洛の準備を進めていた)

名胡桃城事件

天正17年(1589年)10月22日、北条の沼田城主 猪俣邦憲が真田の名胡桃城番衆の中山九兵衛を内応させ、中山九兵衛が名胡桃城主 鈴木重則 (主水) を偽の書状で岩櫃城へ向かわせ、その隙に猪俣邦憲の軍勢が名胡桃城に入り、城を占拠する。【加沢記】

計り事と知った鈴木重則 (主水) は引き返すが城を奪われており、城下の正覚寺で自害する。

「さかみ (相模) より信州真田城を一つとり候間、手たしにまいり候」【家忠日記 11月3日条】(この時松平家忠は駿河の上出に出仕。家康にも11月3日に名胡桃城事件が伝わる)

(その後、真田や家康から名胡桃城占領の報せが秀吉に届いたと思われる)

11月10日、秀吉が家臣の天徳寺宝衍に、氏政が上洛しなければ討伐のために出馬することを伝える。【高橋六右衛門氏所蔵文書】

11月20日、秀吉が来春の北条討伐を決定する。【伊達家文書】

11月21日、秀吉が真田昌幸へ、猪俣邦憲を処罰しなければ氏政が上洛しても赦免しないこと、(秀吉が向かう)来春まで国境を防備するようにと伝える。【真田家文書】

11月22日、北条から使者 石巻康敬が派遣されるが、秀吉は使者を拘束する。

この頃、秀吉は軍役数を示した陣立書を発表する。【碩田叢史】(この書(写)は日付が「十月十日」と「十一月十日」の2種類が残っている)

11月24日、秀吉が氏直へ五ヶ条の書状(宣戦布告状)を送る。津田盛月・富田一白を使者として派遣する。

「一、北条について、近年公儀をないがしろにして上洛もせず、ことさら関東での邪心にまかせた狼藉など論外である。そこで去年誅罰を加えようとしたところ、家康卿が縁戚であることから色々と懇願があり、条書で命じると、御請け申すというので赦免し、すぐに北条氏規が上洛して御礼申し上げてきた。

一、当年の十二月上旬、氏政が出仕するとの旨を一札進上してきた。これによって津田盛月・富田一白を遣して沼田を渡した。

一、沼田城を受け取った上は一札の通りすぐに上洛するだろうと思っていたところ、真田の名胡桃城を取り、表裏がある上は使者に対面する理由はない。この使者を自害させるところだが、助命し返し遣わせた。」(抜粋)【北条家文書】

同日11月24日、秀吉が家康へ書状を送る。【富岡家文書】

来春の出陣と陣触れを出したこと伝え、軍事の相談のため家康の上洛を要請する。また津田盛月・富田一白を派遣して沼津 三枚橋城に在番させること、北条からの使者 石巻康敬は氏政の返事次第で国境で処罰すること、北条の対応をさせていた妙音院は処刑すると伝える。

12月5日、津田盛月・富田一白が沼津 三枚橋へ到着。秀吉の五ヶ条の書状を氏直へ送る。

12月7日、氏直が弁明を行う。

上洛は来春・夏頃を申し入れたところ2月中旬に京都に到着してよいと返答を受けたこと、氏政は自身が捕らえられ国替えされると思っていること、名胡桃城は上杉が動いたため軍勢を沼田に入れたにすぎない、と伝える。(氏直は中山九兵衛の証言に基づいて返答している)【武家事紀】

天正17年(1589年)9月3日、大坂城で秀吉の名刀が盗まれる。

「関白殿の先述の大事な刀が盗まれた。ついに見つからなかったそうだ。よって多くの男女が磔にされた。浅野長吉の甥も切腹した。諸大名は動揺した。

(秀吉は)一段と機嫌が悪い様子で狂乱し始めたそうだ。頼朝の守刀一文字という無類の宝物である。ある場所は今もわからないらしい。」【多聞院日記】

(翌年5月に東寺の尊教院で発見され、尊教院の順源房が捕らえられる)

天正17年、九州では有馬晴信と天草衆が秀吉に抵抗。秀吉は加藤清正と小西行長に命じ、有馬領の天草諸島 本渡城を攻撃させる。

城内は兵糧不足となり餓死者が出る。落城前、城内の女性300人が武器を持ち秀吉軍に突撃、ほぼ全員が討死する。加藤清正が城を占領、小西行長は城内のキリシタンの救助を行う。本渡城の落城後、有馬晴信は秀吉に降伏する。【イエズス会1590年度年報】

12月8日、北条氏政が兵の動員と城の普請を指示、戦準備を開始する。

秀吉は兵糧20万石を駿河 清水港へ水軍で輸送し、長期戦に備える。

<徳川家>

天正15年(1587年)3月18日、上洛していた真田昌幸が小笠原貞慶・酒井忠次と下向し、駿府を訪れ家康と面会する。【家忠日記】

以降真田は家康の与力となる。

7月、秀吉を九州戦勝を祝うため家康が駿府を出発。上洛後の8月7日、秀吉の推挙で従二位・権大納言に叙任される。

8月17日、駿府へ帰城する。

12月28日、左大臣兼右近衛大将に叙任される。(翌1月に辞退)

天正16年(1588年)2月下旬、秀吉と北条家の和睦交渉が始まる。北条氏政は宿老の笠原康明を京へ派遣する。

北条家は北条氏規(氏政の弟)、秀吉側は医師の施薬院全宗が交渉担当となる。

天正16年3月1日、家康が聚楽第行幸に参加するため駿河を出発。28日、京都の東寺で秀吉と対面、翌日秀吉と鷹狩りを行う。4月27日、駿府へ帰城する。

4月6日、最上義光から伊達軍の侵攻を受けていると訴えが届き、家康が秀吉へ伝えたと返答する。

4月頃、北条氏規の上洛がなく、秀吉と北条家の和睦交渉は停滞する。

「小田原への交渉は済まなかった」【家忠日記 天正16年4月28日条】

5月21日、秀吉との仲介をしていた家康が、聚楽第行幸に参列しなかった北条氏政・氏直へ起請文を送る。【鰐淵寺文書】

「一、そなた御父子の事を秀吉に讒言するようなことはせず、我々が北条の領国を望む(奪う)ことはありません。

一、今月中に兄弟衆を京都へ送り、赦免の御礼を申し上げるべきです。

一、秀吉への出仕に納得しないのであれば、娘(督姫。氏直の妻)を返していただきたい。」

これにより北条氏政は無条件降伏を決め、秀吉へ従属を申し入れる。

「相模と上方の御無事が整った」【閏5月10日条】

6月、家康が秀吉の母 大政所の病気見舞いのため上洛する。

8月22日、北条氏規が上洛して秀吉に謁見する。(正式に北条家が秀吉へ従属する)

10月、酒井忠次が隠居、嫡男 家次が酒井家の家督を継ぐ。

12月22日、秀吉から鷹が届けられる。

天正17年(1589年)2月5日、東海地方で地震が起きる。「申刻(16時頃)に大地震が起き、駿河の河東の興国寺城、長久保城、沼津城の壁、二階の門まで破損した。」【家忠日記】

2月28日、家康が京へ向け出発する。

3月上旬、家康が上洛する。

5月27日、秀吉と茶々の間に鶴松が誕生、家康が祝言を述べる。

6月4日、家康が京を出発、その後駿府へ帰国する。

11月3日、真田家から徳川家に名胡桃城事件の報せが入る。

北条の沼田城主 猪俣邦憲の計略により、北条軍が真田の名胡桃城を占領する。

11月10日、家康が真田信幸へ返書を送り、信幸から京都の両使(冨田一白・津田盛月)へ使者を送り秀吉に名胡桃城の件を報告するよう伝える。【真田家文書】

11月24日、秀吉が北条へ宣戦布告状を送る。また家康へ、軍事の相談のため上洛を求める書状を送る。

12月上旬、家康が上洛、秀吉と面会して北条討伐の話し合いを行う。家康の出陣が1月28日に決定。

※【乙骨太郎左衛門覚書】では家康が上洛した際、秀吉が関八州を与えると伝える。

12月17日、家康が駿府へ帰国する。

天正17年、翌年にかけて家康が五ヶ国総検地を実施。駿河・甲斐・信濃は地元の領主による農地支配が続いていたため、全領国掌握のため五ヶ国総検地を始める。

その際「七か条定書」を発令。年貢の制度を確立させ、農民の軍役(夫役)を定める。

<北条家>

天正15年(1587年)、前年に徳川家康が秀吉に臣従したが、北条氏政は秀吉の侵攻に備え、小田原城に惣構えを増築する。諸城の大普請も行い防御力を高める。また武器の増強も行う。

天正15年(1587年)3月、佐竹方である下妻の多賀谷重経が岡見氏(小田氏の分家)を攻撃するため、岡見氏の牛久・足高城の間に初崎城を築城する。

しかし6月、北条方の下総 高城氏・豊島氏の援軍により、多賀谷軍は退却する。

天正16年(1588年)2月下旬、秀吉との和睦交渉が始まる。氏政は宿老の笠原康明を京へ派遣する。

北条家は氏規(氏政の弟)、秀吉側は医師の施薬院全宗が交渉担当となる。

天正16年4月、北条氏邦家臣の猪俣邦憲が真田領を攻撃。権現山城を攻略する。

天正16年4月、京で聚楽第行幸が行われるが、氏政は参列せず。

4月頃、秀吉との交渉は進むが北条氏規は上洛せず、和睦交渉は停滞する。

「小田原への交渉は済まなかった」【家忠日記 天正16年4月28日条】

5月21日、秀吉との仲介をしていた家康が、聚楽第行幸に参列しなかった北条氏政・氏直へ起請文を送る。【鰐淵寺文書】

「一、そなた御父子の事を秀吉に讒言するようなことはせず、我々が北条の領国を望む(奪う)ことはありません。

一、今月中に兄弟衆を京都へ送り、赦免の御礼を申し上げるべきです。

一、秀吉への出仕に納得しないのであれば、娘(督姫。氏直の妻)を返していただきたい。」

これにより氏政は無条件降伏を決め、秀吉へ従属を申し入れる。

「相模と上方の御無事が整った」【閏5月10日条】

天正16年(1588年)8月、北条氏規が京へ出発。徳川領内を通過し、岡崎城から榊原康政の案内で京都まで同行する。

8月17日、京都に到着、相国寺へ入る。

8月22日、氏規が聚楽第へ入り、秀吉に謁見する。(正式に北条家が秀吉へ従属する)

1か月の滞在の後、氏規が帰国する。

8月、由良国繁・長尾顕長が佐竹方に離反。北条軍が足利領を攻撃する。

11月、秀吉から妙音院・一鴎軒が派遣される。

天正17年(1589年)1月、北条氏照が由良国繁、長尾顕長の足利城を攻撃する。2月に由良国繁、3月に長尾顕長が降伏する。足利城・桐生城を破却し、由良国繁を小田原へ送る。

天正17年2月、氏直が沼田領問題の協議のため板部岡 江雪斎を上洛させる。

秀吉が沼田領土問題を裁定。沼田城を含む沼田領の2/3を北条領、名胡桃城を含む1/3を真田領とし、真田が失う領地の代わりとして家康から信濃伊那郡を与えることとした。真田、北条がこれを受諾する。

秀吉は板部岡 江雪斎に、氏政の上洛があれば沼田を引き渡すと伝える。

天正17年6月5日、氏直が秀吉の上使 妙音院・一鴎軒に書状を送り、氏政が12月初旬に上洛すると伝える。【岡本文書】

天正17年7月、沼田領の引き渡しが行われる。秀吉の使者 津田盛月・富田一白、徳川から榊原康政が立会い、真田から北条へ引き渡される。沼田城は猪俣邦憲が管轄することとなる。(この引き渡し以降、名胡桃城事件まで北条は秀吉に使者を送らなくなる)

10月上旬、北条氏政が12月の上洛出発に向け、家臣や国衆へ上洛費用の負担割り当てを行う。(この時点で氏政は上洛の準備を進めていた)

名胡桃城事件

天正17年(1589年)10月22日、北条の沼田城主 猪俣邦憲が真田の名胡桃城番衆の中山九兵衛を内応させ、中山九兵衛が名胡桃城主 鈴木重則 (主水) を偽の書状で岩櫃城へ向かわせ、その隙に猪俣邦憲の軍勢が名胡桃城に入り、城を占拠する。【加沢記】

計り事と知った鈴木重則 (主水) は引き返すが城を奪われており、城下の正覚寺で自害する。

10月26日、氏政が猪俣邦憲へ、沼田領の仕置きを伝える。(まだ小田原に事件が起きたことは伝わっていない)

11月5日、事件を知った氏直が猪俣邦憲へ、国境の防備を命じる。

11月20日、秀吉が来春の北条討伐を決定する。【伊達家文書】

11月21日、秀吉が真田昌幸へ、猪俣邦憲を処罰しなければ氏政が上洛しても赦免しないこと、(秀吉が向かう)来春まで国境を防備するようにと伝える。【真田家文書】

11月22日、北条からの使者 石巻康敬が京に到着するが、秀吉に捕らえられる。

11月24日、秀吉が氏直へ五ヶ条の書状(宣戦布告状)を送る。

「一、北条について、近年公儀をないがしろにして上洛もせず、ことさら関東での邪心にまかせた狼藉など論外である。そこで去年誅罰を加えようとしたところ、家康卿が縁戚であることから色々と懇願があり、条書で命じると、御請け申すというので赦免し、すぐに北条氏規が上洛して御礼申し上げてきた。

一、当年の十二月上旬、氏政が出仕するとの旨を一札進上してきた。これによって津田盛月・富田一白を遣して沼田を渡した。

一、沼田城を受け取った上は一札の通りすぐに上洛するだろうと思っていたところ、真田の名胡桃城を取り、表裏がある上は使者に対面する理由はない。この使者を自害させるところだが、助命し返し遣わせた。」(抜粋)【北条家文書】

12月7日、氏直が弁明の返書を送る。

上洛は来春・夏頃を申し入れたところ2月中旬に京都に到着してよいと返答を受けたこと、氏政は自身が捕らえられ国替えされると思っていること、名胡桃城は上杉が動いたため軍勢を沼田に入れたにすぎない、と伝える。(氏直は中山九兵衛の証言に基づいて返答している)【武家事紀】

12月8日、氏政が兵の動員と城の普請を指示、戦準備を開始する。

12月9日、氏規が家康に取り成しを依頼する。【古証文 五】

<上杉家>

天正15年(1587年)4月、新発田領へ侵攻、水原城を落城させる。

9月、新発田領へ侵攻、赤谷城を落城させる。10月に新発田城を包囲、新発田重家は自害する。これにより新発田重家の乱を鎮圧し、新潟・沼垂・蒲原を支配下に置く。

石田三成から直江兼続へ、来年は再び景勝が上洛するのが尤もであるとの書状が届く。

天正16年(1588年)5月7日、上杉景勝・直江兼続が二度目の上洛。秀吉は上杉景勝を従三位・参議へ叙任し、また景勝へ唐瓢箪(上杉瓢箪)を下賜する。

景勝はしばらく上方に留まり、7月に上洛した毛利輝元と対面する。

天正16年、上杉家と同盟関係にあった庄内地方の大宝寺氏が最上軍に敗れて滅亡し、庄内地方が最上領となる。そのため上杉家臣の本庄繁長(揚北衆)と繁長 次男の大宝寺義勝が庄内へ攻め込み、庄内地方を取り戻す。

天正16年、家臣の上条宜順が海津城代を変えられたため景勝と対立して出奔、秀吉に仕える。

天正17年(1589年)6月、秀吉の命令を受け佐渡へ侵攻。羽茂本間氏を滅ぼし、佐渡を平定する。秀吉は佐渡の金山を支配させ、納入を指示する。

<南部家>

天正15年(1587年)、出羽檜山城の安東愛季が死去(49歳)。子の安東実季(後の秋田実季)が跡を継ぐが、それに対し従兄の安東通季が反乱を起こす。(湊合戦)

南部家は戸沢氏・小野寺氏とともに安東通季方として支援する。

天正16年(1588年)、斯波氏家臣の岩清水義教(右京)が、遊興に浸り政務を怠る主君 斯波詮直から離反する。

南部信直は岩清水義教の要請を受け、斯波氏の本拠 高水寺城を攻撃。高水寺斯波氏は滅亡する。

※天正19年(1591年)に高水寺城を郡山城へ改称する。

天正17年(1589年)、安東氏の家督争いは大浦為信と組んだ安東実季が勝利する。

<伊達家>

天正15年(1587年)3月、昨年蘆名氏の当主 亀王丸(3歳)が夭折したことから、佐竹義重の次男 義広(白河家に入り名跡を継いでいた)が新たに蘆名氏の当主となる。

(伊達派と佐竹派の家督争いとなり、佐竹派の勝利となる)

天正15年4月16日、伊達一門の重鎮である伊達実元が死去(61歳)。

天正15年(1587年)10月14日、伊達家臣の鮎貝宗信(伊達領最北の領主)が謀反を起こす。政宗自ら出陣し、鮎貝城を攻撃して1日で鎮圧する。鮎貝宗信は最上領へ逃亡する。

天正15年12月、関白 豊臣秀吉は北条氏と伊達氏に対して、惣無事令(私戦禁止令)を出す。しかし、政宗は命令に従わず交戦を続ける。

天正16年(1588年)1月、大崎氏で内紛が起き、当主 大崎義隆を討伐するため政宗へ援軍要請があり、政宗は留守政景・泉田重光の軍勢を派遣する。

しかし伊達方だった黒川晴氏が離反して伊達軍を攻撃したため、援軍部隊は籠城し、その後撤退する。(大崎合戦)

勝利した最上軍・大崎軍は伊達領へ進軍し、黒川・志田両郡を占領する。

その後、政宗の母 義姫(最上義光の妹)が戦地に赴き和睦調停を行い、7月に最上・大崎家と伊達家の間で和睦が成立する。

また大崎合戦での敗北が蘆名氏へ伝わると、2月12日、蘆名義広は大内定綱に苗代田城を攻撃させ、占領する。(郡山合戦 (2月~7月) )

さらに4月、小手森城主の石川光昌が伊達家を離反、相馬氏につく。

閏5月、相馬義胤は田村氏の本拠 三春城を攻撃するが、田村衆に反撃され大敗する。

閏5月16日、政宗は相馬氏の援軍が来なくなった小手森城を攻撃、城を奪還する。さらに相馬の残党は船引城へ撤退するが、兵たちは武具を捨て相馬領まで撤退する。

政宗は宮森城へ入る。

6月、相馬義胤の援軍として佐竹義重が蘆名、白河、二階堂氏の連合軍(兵数4,000)で伊達領へ侵攻、郡山城へ向かう。

政宗(兵数400)も出陣し、郡山城近くに布陣する。連合軍は山王山の伊達成実と交戦するが、それ以上大きな合戦にはならず、7月17日に岩城常隆の仲介により講和が成立する。

政宗は7月21日に宮森城へ入り、8月5日に田村氏の三春城へ入り仕置きを行う。(田村仕置)

相馬派の人物を退去させ、田村清顕の甥 宗顕を愛姫との間に男子が生まれるまでの名代とし、争いを終結させる。

9月、政宗は米沢へ帰還する。

8月、上杉家臣の本庄繁長、大宝寺義勝父子が庄内に攻め込み、最上義光が十五里ヶ原の戦いで大敗する。(最上家の影響力が弱まる)

天正16年、以前政宗に攻撃され蘆名氏に入っていた大内定綱が、従属を申し出る。政宗は大内定綱を赦免して家臣とする。

大内定綱には旧領を与えず本拠に近い伊達郡や長井郡に所領を与える。(以後大内定綱は伊達家臣として功績を立て活躍する)

天正17年(1589年)1月、政宗が落馬し、左足を骨折する。療養に入り、しばらく軍事行動ができなくなる。

天正17年4月16日、再度伊達政宗が大崎領の攻撃準備を進める中、義姫の仲介により大崎氏が服従を申し出る。これにより政宗は兵力を南へ向ける。

岩城常隆が相馬氏につき伊達家と対立、岩城常隆が田村領攻撃のため出陣する。

4月22日、政宗が出陣、4月23日に大森城へ入る。

5月5日、伊達政宗が南進、蘆名領の安子ヶ島城、高玉城を攻撃、占領する。(高玉城では撫で斬りが行われる)

5月19日には東へ進軍、相馬領へ侵攻して海岸に近い駒ヶ峯城を攻撃、占領する。

(その後政宗は海へ出て、舟で沖合に出たり、家臣が海で騒ぐなど遊楽する。また相馬で修行者を見つけると捕らえ、鉄砲でつるべ撃ちにして斬り捨てる)

この頃、葛西氏から鉄砲隊200名が伊達の援軍として到着する。

5月26日、政宗は大森城へ帰還する。

6月1日、蘆名家臣の猪苗代盛国の調略に成功、猪苗代盛国は伊達への寝返りに反対する息子の盛胤が不在の隙に、猪苗代城を乗っ取る。

伊達政宗は家臣からの反対を押し切り出陣すると、対する蘆名義広(佐竹義重の次男)も猪苗代へ出陣する。

援軍の佐竹義重・義宣父子も出陣、須賀川まで進軍する。

伊達政宗は6月2日に本宮城へ入り、6月4日に猪苗代城へ進軍する。

摺上原の戦い

6月5日、伊達軍の動きを見た蘆名軍(兵数18,000)は北の摺上原に布陣する。先手は父に猪苗代城を奪われた猪苗代盛胤が対峙する。

伊達軍(兵数23,000)は先手猪苗代盛国、二番片倉景綱、三番伊達成実、四番白石宗実、五番旗本、六番浜田景隆、左手大内定綱、右手片平親綱の備えで着陣する。

合戦が始まると伊達軍が攻勢となり、蘆名軍は撤退を開始する。しかし退却路である日橋川の橋が落とされていたため、蘆名軍は多数の兵が溺死する。伊達軍は2,000名を討ち取り、勝利する。

6月11日には黒川城(会津若松城)も落城させる。蘆名義広は常陸へ逃亡、これにより蘆名氏は滅亡する。

政宗は居城を米沢城から会津 黒川城へ移す。

7月4日、豊臣秀吉は伊達政宗へ書状を送り、蘆名氏を攻めたことを詰問し、蘆名義広を会津へ戻すこと、従わなければ上杉から軍勢を送ると伝える。(政宗の行動は惣無事令に違反しており、摺上原の戦いで得た領地は後に没収とされる)

7月7日、黒川の唐人から花火を配られ、政宗が花火を楽しむ。(数少ない花火の古い記録となる)

援軍の佐竹軍は成果のないまま常陸へ撤退する。また合戦後、石川氏・白河氏が伊達方につく。

10月26日、抵抗を続ける二階堂氏の大乗院 (阿南姫) (二階堂盛義の妻、伊達輝宗の妹)に降伏を進めるが籠城したため、須賀川を攻撃、落城させる。

政宗は大乗院を実の母 久保姫(伊達晴宗の妻)の住む杉目城へ送るが、大乗院は伊達の保護を拒否、岩城常隆を頼り、その後佐竹家へ移る。

12月、岩城氏が和睦を伝え、従属させる。(翌天正18年1月、相馬氏とも和睦する)

これにより、伊達政宗は奥州30余郡を版図とする。

<最上家>

天正15年(1587年)、昨年に庄内北部を占領した最上義光は、再び最上方の東禅寺義長が内乱を起こした隙に庄内へ侵攻、大宝寺義興の尾浦城を攻撃する。

この攻撃により大宝寺義興は自害となり、大宝寺氏は滅亡する。

最上義光は庄内地方全域を支配下に収める。

天正16年(1588年)8月、大宝寺氏と同盟関係にあった上杉家では、上杉家臣の本庄繁長と大宝寺義勝 (本庄繁長の次男) 父子が最上領の庄内へ侵攻、最上軍の東禅寺義長は大敗する(十五里ヶ原の戦い)。

その後上杉軍が北進、大宝寺義勝が庄内地方を取り戻す。(この時最上義光は大崎氏の救援に向かい伊達軍と交戦中だった)

最上義光は本庄繁長の侵攻は惣無事令に違反していると秀吉に嘆願するが、承諾されずに終わる。

<真田家>

天正15年(1587年)2月24日、真田昌幸が小笠原貞慶とともに上洛し、秀吉に謁見する。次男 信繁は人質として大坂に残り、その後秀吉の側近として仕える。

3月18日、真田昌幸は上洛していた小笠原貞慶・酒井忠次と下向し、駿府を訪れ家康と面会する。【家忠日記】

以降真田家は家康の与力となる。

天正16年(1588年)4月、北条氏邦家臣の猪俣邦憲に権現山城を攻略される。

5月、北条軍が中山城を攻撃、占領される。【吾妻記】

この頃、家康が本多忠勝の娘(小松姫)を嫡男の真田信幸に嫁がせる。信幸の正室であった清音院殿は側室となる。

天正17年(1589年)2月、真田信幸が家康に仕える。

天正17年(1589年)6月、秀吉が沼田領土問題を裁定。沼田城を含む沼田領の2/3を北条領、名胡桃城を含む1/3を真田領とし、真田が失う領地の代わりとして家康から信濃伊那郡を与えるとした。真田、北条がこれを受諾する。

10月下旬、北条の沼田城主 猪俣邦憲が真田領の名胡桃城を攻撃、占領する。名胡桃城主の鈴木主水は自害する。

「この度北条方国境の軍勢が出て城代を討ち果たし、その要害を北条方が乗っ取る」【真田家文書】

11月10日、家康が真田信幸へ返書が届く。信幸から京都の両使(冨田一白・津田盛月)へ使者を送り秀吉に名胡桃城の件を報告するよう伝えられる。【真田家文書】

<毛利家>

天正15年(1587年)、九州平定後、小早川隆景は伊予から筑前へ移封とされる(筑前博多は直轄地)。

小早川隆景は本国から離れることに反対するが、豊臣秀吉は移封を決定。事実上伊予国の統治をする期間がないまま筑前へ移動となる。

後任として福島正則が伊予国に入る。伊予の河野通直も国を離れ安芸で隠居する。

6月、出陣中の吉川元長が日向で死去(40歳)。弟の広家(27歳)が吉川家の家督を継ぐ。(父の元春は昨年11月に出陣中の豊前で死去)

天正16年(1588年)1月、足利義昭が備後から上洛。征夷大将軍を返上、出家して秀吉に臣従する。足利義昭は山城国槇島を与えられる。

天正16年7月24日、毛利輝元・小早川隆景・吉川広家が上洛、聚楽第で秀吉に謁見する。翌日輝元は従四位下、侍従・参議に叙任される。

同じ時期に上洛していた島津義弘も輝元の祝賀に参加する。

天正17年(1589年)、毛利輝元が太田川河口に広島城の築城を開始。(天正19年(1591年)、吉田郡山城から広島城へ居城を移す)

<大友家>

天正15年(1587年)、九州へ侵攻した豊臣秀吉に、大友義統が唐瓢箪(後の上杉瓢箪)を献上する。

天正15年5月6日、豊後津久見で大友宗麟が死去(58歳)。

天正16年(1588年)2月27日、大友義統が上洛、聚楽第で秀吉に謁見する。

<龍造寺家>

天正15年(1587年)4月、豊臣秀吉の九州侵攻が始まると、鍋島直茂は秀吉に降伏の意を表明し、島津討伐に加わる。

天正16年(1588年)4月6日、秀吉は長崎代官に鍋島直茂を任命。派遣した奉行の寺沢広高と藤堂高虎らと海外貿易を監視させる。

天正16年11月、龍造寺政家は嫡男 高房を鍋島直茂の養子とし、一族家臣の要請により鍋島直茂が龍造寺家の領国統治を行う。

<島津家>

天正15年(1587年)5月8日、島津家は豊臣秀吉の九州侵攻を受け降伏する。※詳細は豊臣家を参照。

九州国分で島津義久は薩摩国、島津義弘は大隅国が与えられる。伊集院忠棟は全面降伏を勧めた功績として大隅国肝付郡、久保(義弘の次男)は日向国諸縣郡が与えられる。家久、以久ら一門は安堵のみ。

6月5日、島津家久が病死(41歳)する。(【フロイス日本史】には豊臣秀長が酒宴の席で家久に毒を盛り、3日後に死亡したと記載)

家久の佐土原城は嫡男 豊久(18歳)が引き継ぐ。

6月25日、島津義久・伊集院忠棟が上洛するため博多へ到着。三成らと共に大坂へ向かう。

7月10日、島津義久・伊集院忠棟が堺へ到着。その後、肥後国人一揆が起きたため伊集院忠棟のみ一旦帰国する。

天正16年(1588年)5月末、島津義弘が上洛に向け出発。

閏5月5日に豊後佐伯、14日に屋代島、21日に兵庫を経由して23日に堺津へ到着。

25日、石田三成・大谷吉継・木食上人より接待を受ける。義久が義弘の旅宿を訪問する。

6月4日、義弘が大坂城へ入る。

義久が石田三成、豊臣秀長、細川幽斎の協力を得て、人質となっていた三女の亀寿姫と義久の母の帰国が認められる。

9月14日、島津義久が堺津を出発、10月14日、薩摩へ帰還する。

11月22日、島津義弘が本国へ、石田三成から琉球への使者派遣命令が出たと伝える。

天正17年(1589年)4月19日、島津義弘が鎌田政近へ、三成が島津家を非難していることを伝える。

「三成の態度が変わられ、(三成が)義久へ国元の法令や屋形造りなど相談に力を入れたのに、その成果がない。…京からの題目に精を入れると国元衆から悪く言われるので実施していない」【旧記雑録後編 三】