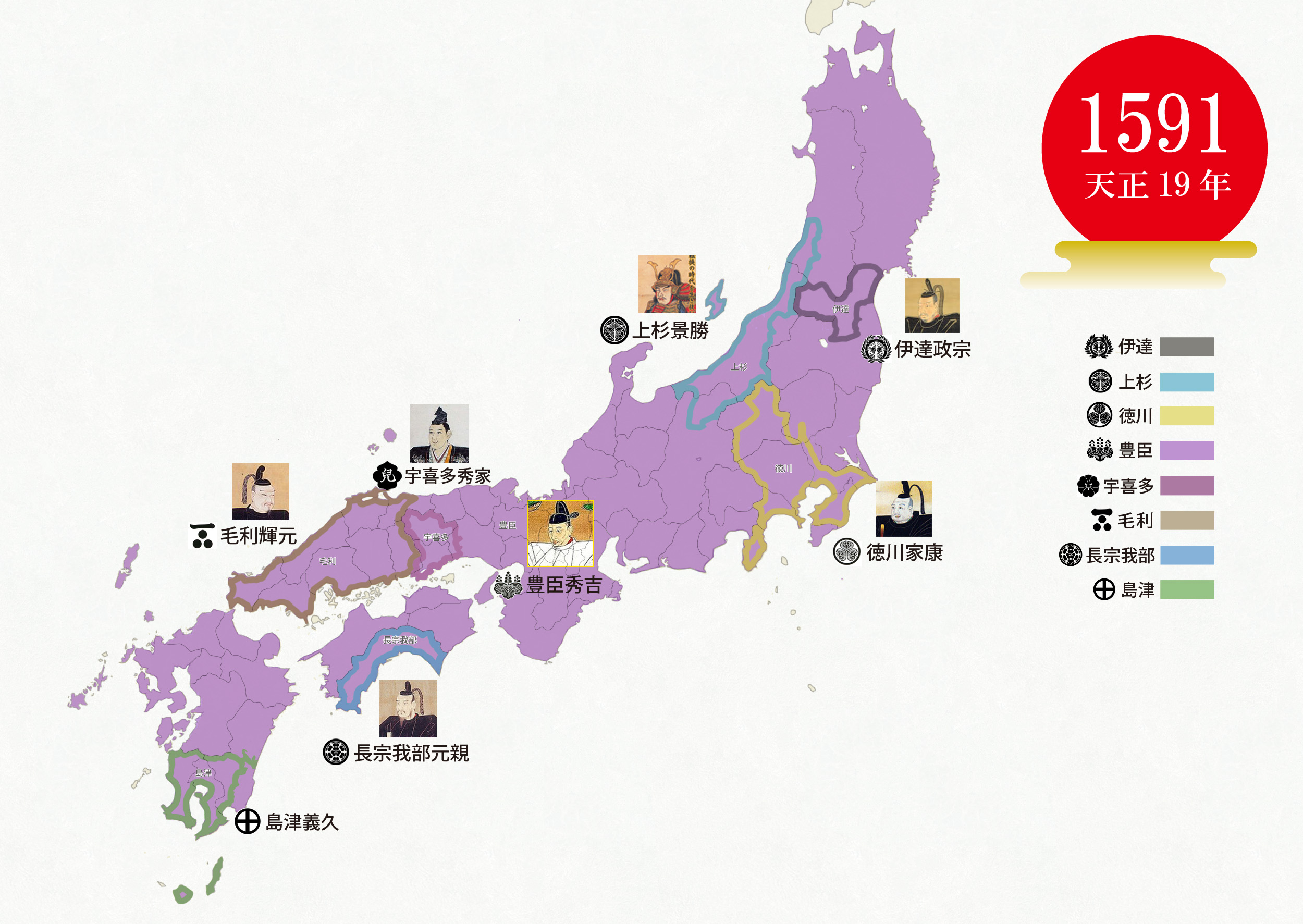

1591年 秀吉 天下統一の完成

大名目次:

<豊臣家>

天正19年(1591年)

天正19年(1591年)1月、豊臣秀吉が昨年訪日したヴァリニャーノら使節団との面会を許可する。

秀吉は面会を拒んでいたが、増田長盛が追放令についての嘆願ではなくただの面会と伝え、上洛を許可する。【フロイス日本史】

1月22日、秀吉の弟、豊臣秀長が大和郡山城で病死(52歳)。養子としていた秀保(13歳。秀吉の姉・日秀尼の子、秀次の弟)が大和郡山城を引き継ぐ。

閏1月、鶴松が発病するが、回復する。

秀吉が京の都市整備を行う。町の各地に点在する寺院を鴨川西岸に移動させる。大坂の本願寺も京の南部へ移転させる。

閏1月、秀吉が京の周囲を土塁と堀で囲む御土居(全長22km、土塁基底部は約20m・堀幅は10m前後)の建築を命じる。4ヶ月後までに完成する。

「この都の町は諸国から移住する人々に伴い、建物は数を増し、その変貌ぶりは以前にこの町を見た者でなければ信じられないほどであった。」

「この町の人口は8千ないし1万だったが、今では戸数3万を超え拡大している。しかもその数は市民だけで、内裏の貴族や関白の城と宮殿を除いてのことである。」

「町には古くから300余りの寺院・僧院があり、関白は町の中心にあった寺院をことごとく取り壊し、城壁に近いところで再建した。」【フロイス日本史】

秀吉が使節団と面会

(【完訳フロイス日本史5】に基づく経過)

天正19年閏1月8日(西暦1591年3月3日)、ポルトガル領インド副王の使節団(ヴァリニャーノら司祭や修道士、天正遣欧使節団の4名)約30名が聚楽第で秀吉に謁見する。

インド副王からの信書には秀吉の業績を讃え、日本での布教許可を求める内容が書かれていた。(信書の作成は1587年で伴天連追放令が出ていた情報は伝わっていない時期)

謁見では秀吉は豪華にもてなし、長時間の歓談や天正遣欧使節団による西洋楽器の演奏を聴く。

司祭らは秀吉の満足した様子に安心していたが、面会が終わると秀吉はインド副王へ伴天連を非難する返書をしたためる。

「我が国は神国である。…汝のような国は教理を専門と称して仁義の道を知らず、これ故に神仏を敬わず君臣を隔てず邪法を唱えて正しい法を破ろうとする。今よりもって邪正を弁せずでたらめな乱説を広めてはならない。

あの伴天連らは前年この地に至り、道俗男女を邪道に導こうとしている。その時は刑罰を加えた。重ねてまたこの地に来て布教するのであれば宗派を問わず族滅する。後悔するなかれ。

ただこの地と修好したい心があるのであれば海上は海賊の問題がないようにし、商売の往還を許す。これを思へ。(抜粋)」(天正19年7月25日付 【富岡文書】)

ヴァリニャーノがこの内容を読み、これでは貿易や友好関係に影響が出るので文章を和らげてほしいと前田玄以に修正を嘆願する。

秀吉はこの使節団を偽物と疑い、再度修道士2名と面会する。

一部のキリシタン諸侯が信仰熱から家臣を無理やりキリシタンに導く行為があったため伴天連追放に至ったこと、日本でもインドのように自ら進んで帰依したい者だけが教えを奉ずるべきと伝える。

秀吉はインド副王への返書の修正を受け入れ、「邪法」「族滅する」などの文言を削除したものを作成する(天正20年7月25日付)。(文面は和らぐが内容は変わっていない)

秀吉はスペイン・ポルトガルとの貿易には宣教師の仲介が必要と判断、長崎に10名の宣教師滞在を許可する。(伴天連追放令後も宣教師の滞在を黙認していたがこれにより正式に認めた)

閏1月11日、秀吉が尾張の清須へ鷹狩に向かう。

1月、葛西大崎一揆を扇動したとの疑いで伊達政宗へ上洛命令が届き、上方へ向かう。

閏1月27日、伊達政宗が清須城で秀吉に謁見する。一揆扇動についての書は偽造であると説明する。

閏1月20日頃、京では大徳寺の三門楼上に安置した千利休の木像が問題となる。(千利休は約1年前の天正17年12月に大徳寺改修の資金援助をしている)

2月3日、秀吉が清須から京へ戻る。

2月4日、伊達政宗が上洛する。秀吉は政宗に5月に米沢へ帰国することと一揆征伐を命じる。

この頃、石田三成も奥州から戻り帰京する。

2月13日、秀吉が千利休へ堺追放を命じる。

2月26日、長谷川忠実が都で書かれていた落首を書き写す。

「末世とは 別にはあらじ 木の下の さる関白を 見るにつけても」

「おしつけて 結えば結わるる 十らく (聚楽) の 都の内は 一らくもなし」【猪熊文書】

2月26日、千利休が堺から京都へ呼び出される。

秀吉は上洛していた上杉景勝に命じ、兵3,000で千利休の聚楽屋敷を包囲、警固させる。【千利休由緒書(1653年成立)】

千利休切腹

天正19年(1591年)2月28日、千利休が聚楽屋敷にて切腹する(70歳)。

介錯は利休の弟子 蒔田淡路守 (雀部重政) が行う。

「そのうち、蒔田淡路守 (雀部重政) に利休の切腹には介錯人を務めるよう命じられる。上杉景勝より番に来た六頭のうち、岩井備中守 (岩井信能) は先年より利休茶道の弟子であったので、景勝の指図にて、利休に切腹する旨を内証を告げた。茶の湯の支度して検使を待つ。腹を切る脇差の柄を紙撚にてこれを巻き、検使が来るを待つ。

三使(尼子三郎左衛門・安威摂津守・蒔田淡路守)を不審庵へ迎え、対面した後、切腹した。蒔田淡路守は無二の弟子のため命令により介錯した。利休の妻 宗恩が白小袖を持ち出して死骸へ掛けた。

利休の首は聚楽第へ蒔田と尼子が持参するが首実検には及ばず、一条戻り橋に獄門にてさらし首とし、大徳寺の山門の上に置いた利休の木像を柱を立てて結び付け、利休の首を鈕がけにのせて木像に踏ませてさらした。毎日見物の群衆が集まった。

その後讒言によって利休は無罪の死であることを秀吉公が聞き届けられ、深く後悔された。」

【千利休由緒書】

※千利休の庇護者だった秀長の死により、秀吉の圧力が強まったと考えられている。

※切腹の公示罪状として、一次史料では【多聞院日記】に茶道具の不正売買(安価な茶道具を高値で売る)・大徳寺の木像安置、【伊達家文書】には大徳寺の木像安置が記述されている。

※古田織部の嫡男 重広による直談では、秀吉は利休の娘を側室にすることを断られたことを恨むが世間の目を気にして罪にはできず、そこで大徳寺の木像の件を口実に誅伐したと記述。【千利休由緒書】

以降豊臣家の茶頭には利休七哲の古田織部、織田有楽斎、細川忠興が務める。

2月、秀吉から常陸平定を認められた佐竹義宣が、常陸南部の南方三十三館の領主と嫡男を呼び出して全員を殺害する。これにより常陸国を平定する。

2月、秀吉が北条氏直の赦免を通知。後に大坂に屋敷を与える。

天正19年(1591年)3月、九戸政実の乱。南部氏の家臣 九戸政実が南部信直に謀反を起こす。相続争いで対立していた南部信直が奥羽仕置により大名として認められ、九戸政実ら家臣の諸城を破却、妻子を南部信直の三戸城へ提出を求められたことに反発、挙兵した。

3月、秀吉が朝鮮出兵についての軍役令を出す。軍役人数は、九州大名は石高1万石あたり4~500人、中国・四国大名は1万石あたり400人、以東は1万石あたり300人とする。また海に接する国には10万石あたり大船2隻を指示する。

4月20日、茶人の津田宗及が死去。

4月、石田三成が近江佐和山城へ城代として入る。(三成はそれ以前は天正17年 (1589年) 8月より丹波 亀山城に入っていた。【亀山城主記】)

※正式に佐和山城主となるのは、秀次切腹事件後に秀吉から佐和山の所領を与えられた文禄4年 (1595年) 。

6月20日、秀吉は葛西大崎一揆と九戸政実の乱を鎮圧するため再び仕置軍を侵攻させる。豊臣秀次を総大将に徳川家康、上杉景勝、前田利家、石田三成、大谷吉継ら(兵数60,000)が出陣。蒲生氏郷、浅野長吉(長政)と合流する。

7月、伊達政宗・蒲生氏郷が葛西大崎一揆を鎮圧。一揆発生の責任として木村吉清を改易処分とする。

8月、秀吉が北条氏直を正式に赦免し、河内と下野に領地を与える。

8月2日、鶴松が病にかかり容態が悪化する。

8月5日、鶴松が病死する(3歳)。

8月7日、二本松に豊臣秀次、徳川家康、蒲生氏郷、浅野長吉が集まり、伊達領と蒲生領の郡分けが伝えられる。

伊達政宗は伊達氏の旧領である信夫郡・伊達郡・刈田郡・(米沢城のある)長井郡を没収、葛西大崎領の13郡を与える。(伊達政宗は奥羽仕置後の米沢城50万石から玉造郡岩出山城 (岩手沢城) の49万石となる)

蒲生氏郷は旧伊達領の7郡を加増され、42万石から73万石となり、黒川城主となる。(その後城を改修、若松城と改める)

9月4日、九戸城を仕置軍が攻撃、九戸政実が降伏する。九戸政実を処刑、城内にいた反乱軍や住民も全て殺害する。

これにより秀吉の天下統一が完成する。(事実上の天下統一は北条氏を降し奥羽仕置を行なった天正18年(1590年)

9月、秀吉が洛中に地子銭永代免除令を出す。(これにより朝廷や貴族は住民から地子銭を徴収できなくなり領主権を失う)

9月、対馬の宗義智が朝鮮へ渡り大陸侵攻について警告を出す。

9月8日、太田資正が死去する(70歳)。

天正19年(1591年)、秀吉はスペイン領フィリピン(1570年頃よりスペインが支配)との貿易商 原田孫七郎から、フィリピンの防御は手薄で征伐を進言されていたことにより、原田喜右衛門と原田孫七郎をフィリピンへ派遣し、朝貢を促す勧告状(天正19年9月15日付)を届ける。

原田孫七郎らは翌1592年5月にマニラへ到着する。

この時勧告状を受け取ったフィリピン総督のゴメス・ペレス・ダスマリニャスはスペイン国王へ、1592年10月までに秀吉がルソンを攻撃するだろうと報告し、防御が整うまでは秀吉の機嫌を取ることを決め、原田孫七郎一行をもてなす。

また答使としてドミニコ会派のフアン・コボらの使節を日本へ派遣し、1592年に使節が名護屋を訪れる。(『スペイン古文書を通じて見たる日本とフィリピン』による経過)

9月23日、徳川家康が旧葛西大崎領の検地を完了し、伊達政宗が転封地の岩出山城へ入る。

10月14日、浅間山の噴火が観測される。「夜五ツ時分、信濃浅間山大やけ候て、はい無際限ふり候てこし候、地震のことくいへゆるき」【家忠日記】

10月、朝鮮出兵に備え、肥前国に拠点となる名護屋城の築城を開始。浅野長吉(長政)を総奉行、黒田官兵衛を縄張り(設計)とし九州の諸大名が加わる。

また壱岐、対馬にも渡航のための築城を命じる。

「秀吉は次のように述べた、"シナを征服すること以外に予が為すべき仕事は残されていない。仮に征服し終えないで倒れることがあろうとも予の名はつねに残り、不滅の栄誉をもって永遠に記念されるだろう"」【フロイス日本史】

「(関白殿は)非常に信頼を厚くしていた諸侯4名(小西行長・黒田長政・加藤清正・毛利勝信 (毛利吉成。毛利勝永(毛利吉政)の父) )を指名し、彼らよりも有力な諸侯がいたにも関わらず、彼らを新王国の主君にすることを望んだので、皆の者は大いに驚いた。」

「次のような噂がしきりに流れた。すなわち関白殿のこの計画は結局は不幸な結果に終わるであろう。この事業は強制されたものであり、日本中に多くの反乱の温床をつくることとなろう、と。

なぜなら今回の戦争を嫌がらぬ者は誰もいないからである。全諸侯は、誰かがいつかは反乱ののろしをあげてくれるだろうと期待していたが、誰も先頭に立って名乗り出る者は現れなかった。」【1591年、1592年度年報】

天正19年(1591年)11月4日、北条氏直が大坂で死去(30歳)。※死因は疱瘡。【多聞院日記】

11月、秀吉は秀次(秀吉の姉 日秀尼の長男 24歳)に関白職を譲渡する。これにより秀吉は太閤(関白を譲渡した職)となる。

秀次は聚楽第を住居として内政を行う。

<徳川家>

天正19年(1591年)閏1月3日、徳川家康が京へ向け江戸城から出発する。

尾張の清洲で鷹狩り中の秀吉と対面、閏1月22日に京へ到着する。

3月11日、家康が京を出発、3月21日、江戸城へ帰城する。

7月19日、奥州仕置きのため家康が江戸城を出陣、7月27日に白河へ入る。

8月7日、二本松にて豊臣秀次、徳川家康、蒲生氏郷、浅野長吉が集まり、伊達領と蒲生領の郡分けを会談する。

その後家康は各地で検地や普請を行い、10月30日に江戸城へ帰城する。

<伊達家>

天正19年(1591年)1月9日、伊達政宗は葛西大崎一揆から木村吉清を救出して帰国するが、1月19日に秀吉より召喚を受け、1月30日に京へ向け出発する。

閏1月27日、政宗が清須へ到着する。翌日に秀吉と面会し、秀吉は政宗が謀反を起こしたとは思っていないことなど懇切な対応を受ける。

2月4日、政宗が上洛、京都へ入る。2月6日、秀吉と再度面会し、秀吉は大崎・葛西地方を与えることを伝える。

その後宇治や大坂城で茶会を共にし、聚楽第の近くに屋敷を与えられる。

4月下旬、政宗は一揆鎮圧のため京から帰国に向かう。5月20日頃、米沢へ帰還する。

政宗は6月に大崎領の宮崎城を攻撃、降伏させ、7月に再び佐沼城を攻撃、落城させる。政宗は葛西領も平定する。

8月7日、政宗は二本松へ呼ばれ、二本松に豊臣秀次、徳川家康、蒲生氏郷、浅野長吉が集まり、伊達領と蒲生領の郡分けが伝えられる。

伊達氏の旧領である信夫郡・伊達郡・刈田郡・(米沢城のある)長井郡を没収、葛西大崎領の13郡を与えられる。(奥羽仕置後の米沢城50万石から岩出山城 (岩手沢城) の49万石となる)

蒲生氏郷は旧伊達領の7郡を加増され、42万石から73万石となり、黒川城主となる。(その後城を改修、若松城と改める)

また家康は政宗に本拠として玉造郡の岩手沢城を勧め、普請を行う。

9月23日、政宗は岩手沢城へ入り、岩出山城へと改名する。(関ヶ原の戦い後の仙台城入城まで居城となる)

<毛利家>

天正19年(1591年)、秀吉の指示で吉川広家が月山富田城へ入り、出雲3郡・伯耆3郡・安芸1郡・隠岐一国の14万石を所領する。

3月13日、毛利家では天正15年 (1587年) から惣国検地が行われたことで、秀吉から毛利両国112万石の宛行状が出される。