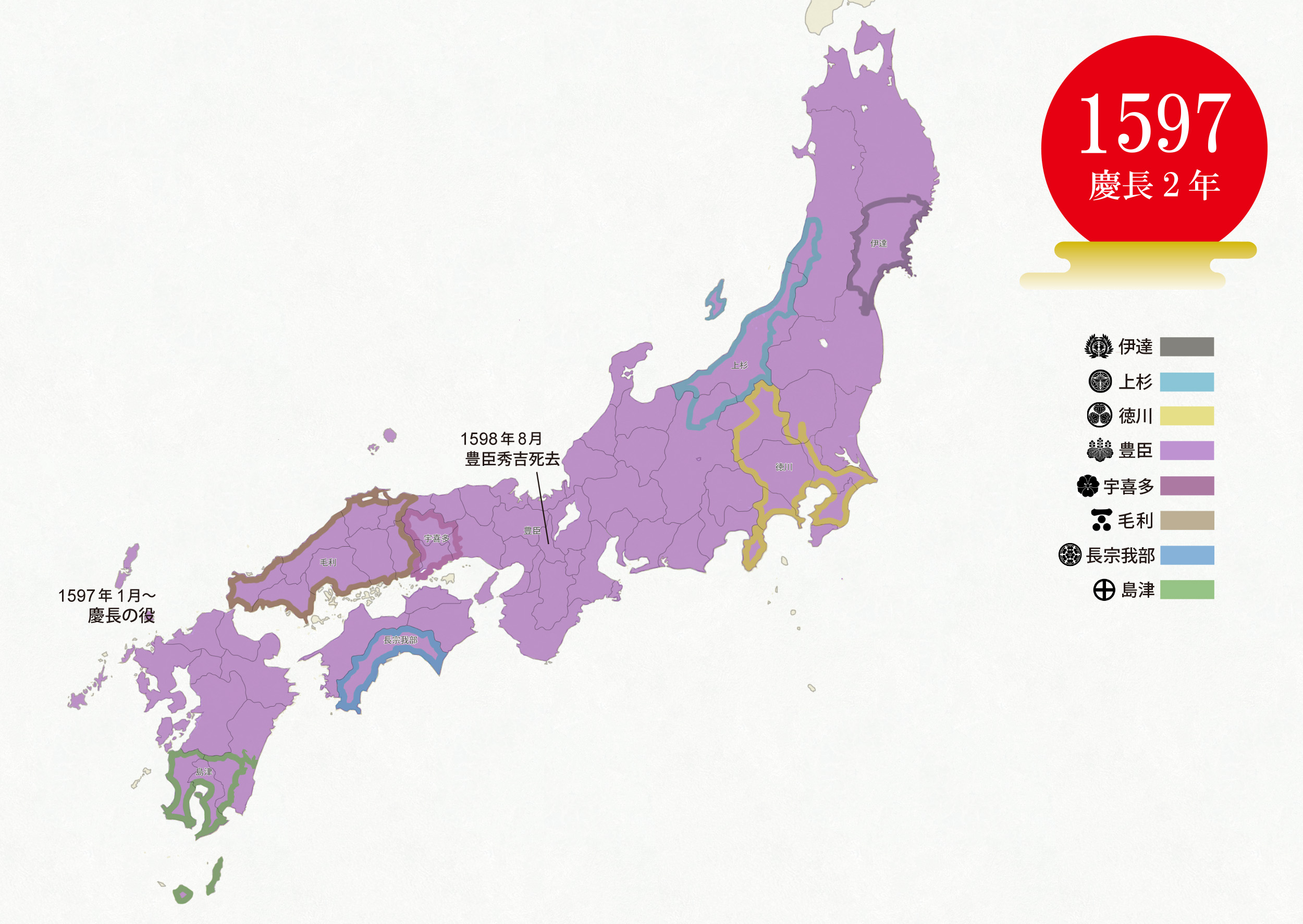

1597年 – 98年 慶長の役 秀吉の死

大名目次:

<豊臣家>

前年の文禄5年(1596年)9月1日、豊臣秀吉が大坂城で明の使節 楊方亨・沈惟敬と面会する。

しかし使節からの手紙で、朝鮮の軍を撤退させること、朝鮮の過失を許すことを要望された秀吉が激怒、朝鮮への再派兵を決定する。

慶長の役

<慶長2年(1597年) ~ 慶長3年(1598年)>

慶長2年(1597年)2月21日、秀吉が朝鮮再派兵の陣立書を発令する。

<慶長の役の編成 141,500人>【島津家文書】

・先手、二番 14,700人

加藤清正 (10,000) 、小西行長 (7,000) 、宗義智 (1,000) 、松浦鎮信 (3,000) 、有馬晴信 (2,000) 、大村喜前 (1,000) 、五島純玄 (700)

・三番 10,000人

黒田長政 (5,000) 、毛利吉成 (森吉成) ・毛利吉政 (2,000) 、島津豊久 (800) 、高橋元種 (600) 、秋月種長 (300) 、伊東祐兵 (500) 、相良頼房 (800)

・四番 12,000人

鍋島直茂・鍋島勝茂 (12,000)

・五番 10,000人

島津義弘 (10,000)

・六番 13,300人

長宗我部元親 (3,000) 、藤堂高虎 (2,800) 、池田秀雄 (2,800) 、加藤嘉明 (2,400) 、来島通総 (600) 、中川秀成 (1,500) 、菅達長 (200)

・七番 11,100人

蜂須賀家政 (7,200) 、生駒親正 (2,700) 、脇坂安治 (1,200)

毛利秀元 (30,000)

宇喜多秀家 (10,000)

・倭城守備 20,390人

小早川秀秋 (10,000) 、立花宗茂 (5,000) 、小早川秀包 (1,000) 、浅野幸長 (3,000) 、高橋直次 (500) 、筑紫広門 (500) 、太田一吉 (目付役 390)

・釜山 壱岐 対馬 名護屋

寺沢正成

<各隊の進路>

※参考資料:『秀吉の朝鮮侵略』(日本史リブレット) 北島万次(著) 、佐賀県立名護屋城博物館「秀吉と文禄・慶長の役」展示絵図

※地図はOpenStreetMapを使用

文禄5年(1596年)9月、豊臣秀吉は大坂城で明の使節 楊方亨・沈惟敬と面会。沈惟敬からの書状で駐留軍の全面撤退を求められた秀吉は再び朝鮮出兵を決定する。

慶長2年(1597年)1月、秀吉軍の朝鮮半島再上陸が開始される。渡航した加藤清正と小西行長は朝鮮との和平交渉を継続する。

2月7日、朝鮮は秀吉軍の上陸を狙い李舜臣に攻撃を命じるが、李舜臣は伏兵がいると判断し攻撃をしなかったため罷免される。朝鮮水軍統制使に元均が復帰する。

2月21日、秀吉が陣立て書を発令。沿岸部に倭城を築き、まず全羅道の制圧、その後忠清道への侵攻を計画する。

3月18日、朝鮮の義僧兵 惟政が加藤清正の西生浦城へ入り交渉を行う。

明の使節 楊方亨・沈惟敬は前年9月の秀吉謁見後、明へ帰国。万暦帝へ秀吉は明の封を受けた(服属した)と偽りの報告をする。しかし秀吉軍の再上陸が開始されたことから楊方亨は事実を打ち明ける。

3月、明朝政府は楊方亨と対日政策担当の石星を罷免、加藤清正と交渉を続ける沈惟敬に逮捕状が出される。7月、沈惟敬が捕らえられ、12月、処刑される。石星は投獄され翌年死亡する。

5月30日、加藤清正と沈惟敬の面談が行われなかったことから、和平交渉は失敗に終わる。秀吉軍は渡航準備を開始。

慶長2年(1597年)7月に各隊が渡航、釜山に上陸する。このとき朝鮮水軍が上陸を妨ぐため出陣していたが、強風により撤退した。【脇坂記】

また諸将の目付衆(監査役)として太田一吉、竹中隆重、早川長政、福原長堯らも上陸する。

7月14日、漆川梁海戦(巨済島の海戦)。藤堂高虎、脇坂安治、加藤嘉明の水軍が、巨済島を拠点として釜山付近を支配する元均率いる朝鮮水軍を壊滅させる。元均は戦死、朝鮮水軍は多くの戦船を失う。これにより秀吉軍は海上ルートを確保する。

朝鮮はこの敗戦により李舜臣が水軍統制使に復帰する。

8月半ば、秀吉軍は半島南西部の諸城を攻略、全羅道の南原へ進軍する。毛利秀元・加藤清正が陸を北上、宇喜多秀家・島津義弘は海路から進む。

この間、住民への略奪・殺戮行為が行われる。

慶長2年(1597年)8月12日、南原城の戦い。宇喜多秀家、島津義弘、小西行長、藤堂高虎、蜂須賀家政ら (兵数45,000) が南原城を攻撃、15日に陥落させる。明・朝鮮軍は大きな被害が出る。

「死者五千余り、賊は城内の家を尽く焼く」「夜が明けて城外を見れば道に死人が砂子のごとし」「小西行長が本所乗っ取り生け捕り千余り、この内女多し」

8月16日、黄石城の戦い。全羅道・慶尚道の境にある黄石城は周辺の朝鮮軍が撤退する中、籠城を続けていた。加藤清正、黒田長政、毛利秀元、吉川広家、鍋島直茂、長宗我部元親ら (兵数60,000) が黄石城を攻略する。

秀吉が「鼻請取状」を発令して首の代わりに鼻を手柄としたため、南原城、黄石城では敵兵士だけでなく一般民衆も鼻そぎの対象とされた。

南原城の落城により全州、公州の明軍は城を捨て北へ撤退する。

慶長2年(1597年)8月下旬、秀吉軍各隊が全州に入り軍議を開く。その後毛利秀元、加藤清正、黒田長政は北進して忠清道へ、長宗我部元親、鍋島直茂、吉川広家、中川秀成は北進した後、全羅道の制圧を開始する。

ここでも鼻そぎなど殺戮行為が行われる。「道すがら、男女のきらいなく切り捨てたる」

9月7日、稷山の戦い。黒田長政、毛利秀元 (兵数30,000) が忠清道へ入り公州を経由、漢城から出陣した明軍 (兵数4,000) と稷山で戦闘となる。黒田長政、毛利秀元が勝利、忠清道を制圧する。

当初の計画を達成したため反転して沿岸部まで南下し、倭城の築城を行う。毛利秀元は釜山城、黒田長政は梁山城、加藤清正は蔚山城を担当する。

明・朝鮮軍は秀吉軍が北進すると考え漢城からも撤退する。

9月16日、長宗我部元親らと島津義弘、宇喜多秀家らが井邑で合流。全羅道制圧の軍議を開く。全羅道の各郡をそれぞれの武将が担当を持った。

9月16日、鳴梁海戦。全羅道制圧のため水軍に加わった藤堂高虎、加藤嘉明、脇坂安治、来島通総が鳴梁海峡へ侵攻。

李舜臣率いる朝鮮水軍はわずか13隻で地の利を生かして戦闘に勝利、秀吉水軍は来島通総が戦死する。翌日朝鮮水軍は北の於外島へ撤退、秀吉水軍が鳴梁海峡を支配する。

「倭船133隻、31隻を撃破」【乱中日記】

「朝鮮の番舟13隻、狭い瀬戸で先手が敵船に合い手負い多数、来島出雲守殿討死」【藤堂家覚書】

慶長2年(1597年)10月、各隊は越冬に備え沿岸の倭城を普請する。船子、人足、住民、捕虜までも使い総動員で行われる。

慶長2年11月、秀吉は朝鮮人で技能を有する者を送致するよう命令を出す。秀吉軍は山中に入り逃げた人々を生け捕り拉致する。

12月3日、秀吉軍が沿岸部まで後退したことを受け、漢城から朝鮮の権慄が出陣、明軍が加わり蔚山へ進軍する。

慶長2年(1597年)12月22日、蔚山城の戦い。加藤清正 (兵数10,000) が蔚山城を普請工事中に明・朝鮮軍 (兵数56,000) に包囲され籠城戦となる。城内は兵糧不足から消耗戦となる。

12月28日に西生浦城へ毛利秀元、黒田長政ら (兵数13,000) が救援に到着。明・朝鮮軍は攻撃を中止して撤退を開始。秀吉軍の追撃を受け大敗する。城の周囲に残された死者は1万体に及ぶ。

慶長3年(1598年)1月、朝鮮在番諸将は小西行長、加藤清正、島津義弘、宗義智、黒田長政ら約10隊となる。

1月26日、諸将が軍議を開き、蔚山、順天、梁山の3城放棄を秀吉に提案する。

3月13日、秀吉は曲事としてこの提案を拒否。来年軍勢を渡航させ朝鮮の都へ進軍すること、そのため兵糧・弾薬はたくさん在庫しておくようにと伝える。

5月、軍目付の福原長堯・垣見一直・熊谷直盛が島津家へ報告を行う。

黒田長政と蜂須賀家政は蔚山城の救援に向かったが合戦をせず臆病であった、両者は秀吉の逆鱗に触れ家政は阿波で蟄居、早川長政、竹中重隆、毛利高政も逼塞を命じられた。【島津家文書】(後の五大老の連署により、黒田長政・蜂須賀家政に落ち度はなかったとされた)

慶長3年(1598年)8月18日、大坂城で秀吉が死去。

8月25日、朝鮮の諸将に全軍撤退を伝えるため使者が出発する。(釜山到着は10月1日)

その後、石田三成・毛利秀元・浅野長吉らも帰還諸将を迎えるため博多へ移動する。

明・朝鮮軍が3倭城の同時攻撃を開始。

慶長3年(1598年)9月19日、順天城の戦い。小西行長 (兵数13,700) が籠城。一時は明軍からの会談に応じようとするが伏兵がいたため城へ戻る。水陸から攻撃を受けるがこれを防ぎ、1ヶ月後に明・朝鮮軍 (兵数23,000) は兵を引き対峙が続く。

9月21日、第二次蔚山城の戦い。加藤清正 (兵数10,000) が籠城。大きな戦闘はなく、数日後に明・朝鮮軍 (兵数30,000) は撤退する。

10月1日、泗川の戦い。島津義弘 (兵数7,000) が泗川城から出撃、明・朝鮮軍 (兵数16,000) は敗走する。その後明・朝鮮軍と対峙が続く。この戦闘で島津義弘は「石蔓子 (イシマンズ) 」と呼ばれ怖れられた。

10月1日、大坂からの使者が釜山に到着。

10月10日、小西行長が石田三成、増田長盛へ戦況報告を行う。

島津義弘を攻撃した敵を数万人討ち取り、自分の陣へ攻撃した敵は死傷者一万四、五千であること、和平なしに撤退すれば明軍の攻撃を受け日本衆は苦しい状況になること、和平は貢ぎ物でもよいことになりたやすく調うと伝える。【大阪城天守閣所蔵文書】

11月10日、全軍撤退。秀吉軍が撤退を開始する。

慶長3年(1598年)11月18日、露梁海戦。明・朝鮮水軍が順天城の小西行長の退路を遮断。巨済島から島津義弘が救援に向かい明・朝鮮水軍と海戦となる。

夜間の待ち伏せ攻撃により島津軍の被害が大きく、立花宗茂の救援を受け巨済島へ撤退する。明・朝鮮水軍も被害が大きく李舜臣や多くの将官が戦死。

その隙きに小西行長軍は順天からの離脱に成功する。

11月23日、加藤清正が釜山城に火をかけ、日本へ向かう。その後毛利吉成、島津義弘、小西行長も釜山から渡航を開始。

12月10日頃、各隊が博多へ帰国する。

文禄の役・慶長の役後の影響

朝鮮出兵を担った西国大名の軍事・経済面での負担は大きく、各大名とも国力が疲弊する。徳川家は出兵の機会がなく、兵力を温存することができた。

朝鮮出兵は、後方支援や査定を行う文官(石田三成ら)と戦闘に参加した武将との間で対立を生むきっかけとなり、後に豊臣家内部で分裂が起きる。

明は長年に渡る秀吉軍との戦で国力が疲弊する。1616年、満州で女真族のヌルハチが後金国(後の清朝)を建国。1644年、清が北京を制圧し明が滅亡する。

朝鮮軍へ投降した秀吉軍の兵は「降倭」と呼ばれた。降倭の中から鉄砲について技能のある者は官職を与えられ、無い者は水軍の水主として使役される。

秀吉軍は朝鮮から一般民衆も含め数万人の捕虜を連行する。その中に陶工職人が多くいたことから日本に磁器技術が伝わり、九州を中心に有田焼・唐津焼・薩摩焼・萩焼が作られる。

秀吉軍諸将は朝鮮の活字印刷技術に着目、宇喜多秀家は漢城にあった銅活字や書籍を奪い、日本に銅活字による印刷技術が伝わる。

活字技術は天正18年(1590年)にバリニャーノの主導で天正遣欧少年使節が活版印刷機を持ち帰り、西洋式鉛活字が伝わる。(しかし日本では幕末まで木活字が定着する)

朝鮮出兵後は明・朝鮮との国交が断絶。関ヶ原の戦い後に実権を握った徳川家康は、貿易を再開するため対馬の宗義智を通じて捕虜を送還しながら国交回復を進める。

慶長6年 (1601年) 4月、日本にいた姜士俊らが朝鮮へ渡り関ヶ原で戦いがあったこと、家康が和睦を求めていることが伝えられる。

慶長10年 (1605年) 、朝鮮の義僧兵 惟政 (松雲大師) が伏見城で徳川家康と会見。捕虜1,340人を本国へ送還する。

慶長12年 (1607年) 5月、江戸時代最初の朝鮮通信使が徳川秀忠に拝謁する。

慶長14年 (1609年) 、対馬の宗義智が朝鮮と己酉約条を結び、限定的な貿易が再開される。

※参考文献:『文禄・慶長の役 (戦争の日本史16)』中野 等(著) 吉川弘文館

『文禄・慶長の役〔壬辰・丁酉倭乱〕文学に刻まれた戦争』崔 官(著) 講談社

『秀吉の朝鮮侵略と民衆』北島 万次(著) 岩波書店 他

国内情勢

慶長2年(1597年)、秀吉は体調面の問題から名護屋へ行くことができず、伏見に留まる。

3月、浅間山が噴火する。「浅間山がおびただしく焼け上がる。その焔の中で雷光のように光り、火の色は青く、その山下へは多数の大石を押し出し、西上野の茶臼に天目茶碗ほどの石が多数降った。常陸国までこのようだったという。」【当代記】

4月、昨年座礁したサン・フェリペ号と乗組員はマニラへの帰港を許される。

5月4日、秀吉が完成した木幡山伏見城の天守へ移る。

6月12日、小早川隆景が安芸で死去(65歳)。出兵先の朝鮮で訃報を聞いた養子の小早川秀俊は秀秋へ改名する。(小早川秀秋は秀吉の妻 ねねの兄、木下家定の五男)

7月8日、フロイスが長崎で死去(65歳)。

8月8日、前田家の北条氏邦が死去(55歳)。

8月28日、室町幕府15代将軍 足利義昭が大坂で死去(61歳)。(足利義昭は秀吉から山城国槇島を与えられ御伽衆(相談役)となっていた)

10月、下野国の宇都宮国綱が改易処分となる。

(宇都宮国綱は跡継ぎがおらず、浅野長政の三男 長重を養子に迎える予定だった。しかし国綱の弟 芳賀高武が反対して妨害したことから、浅野長政の怒りを買い、秀吉に讒言されたとされる)

慶長3年(1598年)、蔚山城の戦いで問題があったとして、小早川秀秋を筑前から越前北ノ庄へ減封処分にする。小早川秀秋は旧小早川家家臣の一部が石田三成の配下に入るなど、多くの家臣を失う。(翌年徳川家康の取り成しにより筑前に復帰する)

筑前は直轄領とされ、石田三成、浅野長吉が代官となる。

1月、会津の蒲生秀行を御家騒動により宇都宮へ減封。蒲生家の与力である関一政は信濃飯山城、田丸具直は信濃川中島城へ転封され大名として自立する。

1月10日、越後の上杉景勝を会津へ転封。

3月、上杉景勝が伏見から会津へ向かう。

3月、「春以来度々体調を崩されている。当月二日に腹を少し悪くされて以降、この間はふだんより食事が減っている」【西笑承兌書状】

3月15日、秀吉は親族・大名を連れ醍醐の三宝院で盛大な花見を行う。

「今日太閤がお渡りされた。女中もそれぞれお成りになり、終日花をご覧になった。道中の茶屋やその他の用意、言い表せないほどであった。一つの問題もなく、無事にお帰りになった。」【義演准后日記】

醍醐の花見以降、伏見で病床に伏せるようになる。

4月8日、浅間山が噴火する。「浅間山で参詣衆800人が焼け死んだらしい。」【当代記】

4月20日、前田利長が従三位権中納言へ叙任される。

5月末、秀吉の病状が悪化。「太閤様は赤痢を患い、胃痛を訴えるようになりました。」【十六・七世紀イエズス会日本報告集】

6月17日、秀吉が五もじ(豪姫か)宛へ手紙を書く。

「万一のためにこの文で申しておく。我は十五日間も飯を食べれず困っている、昨日気晴らしに(高野山から伏見へ移設した金堂の)普請場へ出てからさらに病が重くなり次第に弱っている。」

慶長3年(1598年)7月13日、秀吉は自身の死後の政権運営を五大老・五奉行に委任する。【板坂卜斎覚書】

五大老

・徳川家康

・前田利家 ※翌慶長4年 (1599年) に死去、嫡男の利長が引き継ぐ

・宇喜多秀家

・上杉景勝 ※小早川隆景の死後に就任

・毛利輝元

五奉行

・石田三成

・増田長盛

・長束正家

・浅野長吉(長政)

・前田玄以

7月13日、西国の大名は伏見に、東国の大名は大坂に集まる。

7月15日、秀吉が諸大名へ遺言を述べ、秘書が十一ヵ条を書き留める。【浅野家文書】

一、内府(徳川家康)は、久しく律儀なことをご覧になり近年親しくされていた。それゆえ秀頼様を孫婿(千姫の婿)になされたので、秀頼様を取り立てていただきたい、と大納言殿と年寄衆五人のいる所にて度々仰せになられた。

一、大納言殿(前田利家)は、幼な友達の頃から律儀であるのを知っているゆえ、秀頼様の御守役に付けられたので、取り立てていただきたい、と内府年寄五人のいる所で度々仰せになられた。

一、江戸中納言殿(徳川秀忠)は、秀頼様の御舅とされたので、内府が御年をとられ、わずらいがちにもなったらば、内府のように秀頼様のこともお世話なさってもらいたい、と右の衆がいる所で仰せられた。

一、羽柴肥前殿(前田利長)は、大納言殿が年をとられ、わずらいがちになっても、変わらず秀頼様の御守に付けるので、かたじけなく思って、御身にかわりお世話されるようにと仰せになられ、中納言になされ、橋立の御壺、吉光の御脇差も下されて、役領も十万石与えられた。

一、どんな事も、内府・大納言殿の御意を得て、その次第で決めるようにと仰せられた。

(一部を抜粋。文章は秀吉の言葉に、秘書による敬語が付けられている)

8月5日、秀吉が自筆遺言状を書く。【毛利家文書】

「秀頼のこと、成長するように、ここに書きつけた者へ頼み申す。何事も、この他には思い残すことはない。返す返す、秀頼のこと、頼み申す。五人の衆へお頼み申し上げる。詳しくは五人の者に申し渡した。名残惜しいことである。

家康、筑前(前田利家)、輝元、景勝、秀家」

同日、五大老・五奉行が遺言に対し血判起請文を認める。

同日、五奉行とニ大老(徳川家康・前田利家)の間で起請文が交わされる。

慶長3年(1598年)8月18日、伏見城で豊臣秀吉が死去(62歳)。

「太閤様は、自分亡き後、六歳になる息子を王国の後継者として残す方法について考えをまとめあげた。

彼は、関東の大名で八ヵ国を領有し、日本中でもっとも有力、かつ戦さにおいてはきわめて勇敢な武将であり、貴顕の生まれで民衆にももっとも信頼されている家康だけが、日本の政権をさん奪しようと思えばそれができる人物であることに思いを致し、この大名に非常な好意を示して、自分と固い契りを結ばせようと決心して、彼が忠節を誓約せずにはおれぬようにした。すなわち太閤様は、居並ぶ重立った諸侯の前で、その大名(家康)を傍らに召して、次のように語った。

"予は死んでゆくが、しょせん死は避けられぬことゆえ、これを幸いとは思わぬ。ただ少なからず憂慮されるのは、まだ王国を統治できない幼い息子を残してゆくことだ。

そこで長らく思い巡らした挙句、息子自らが王国を支配するまでの間、誰かに国政を委ねて安全を期することにした。その任に当たる者は権勢ともにもっとも抜群の者であらねばならぬが、予は貴殿(家康)を差し置いて他にいかなる適任者ありとは思われぬ。

それゆえ、予は息子とともに、日本全土の統治を今や貴殿の掌中に委ねることにするが、貴殿は、予の息子が統治の任に堪える年齢に達したならば、かならずやその政権を息子に返してくれるものと期待している。"」

(家康が悲嘆の面持ちで感謝を述べる)

「"殿の無上の恩恵と厚遇によってその四ヵ国は、現在のように関東八ヵ国の所領に替えていただきました。(中略)今後は万難を排し、あらゆる障害を取り除き、もって殿の御要望なり御命令を達成いたす覚悟でありましょう。"」

「太閤様の希望によって、家康は誓詞をもって約束を固め、また列座の他の諸侯もみな同様に服従と忠誠の誓詞を差し出すことを要求され、彼らは太閤様の嗣子に対しては、嗣子が成人した後には政権を掌握できるように尽力することを、また家康に対しては、その間尊敬と恭順の意を表することを誓った。」

「四奉行に五番目の奉行として浅野弾正(長政)を加え、一同の筆頭とした。ついで太閤様は、奉行一同が家康を目上に仰ぐよう、また主君(秀頼)が時が至れば日本の国王に就任できるよう配慮すべきこと、すべての大名や廷臣を現職に留め、自分が公布した法律をなんら変革することなきようにと命じた。」

「彼(秀吉)は、五大老の権力が 強すぎはしないかと疑問を抱き、彼が大いなる栄誉へ抜擢した寵臣たちの中から、五名を選んだ。主君なる己が息子(秀頼)のことを 特別に面倒を見てやり、また家族のことや、さらには日本全土のことを司って、重要な事項のすべてを家康とその四名の同僚に報告させることにした。

それゆえ後者の五名が、日本国の統治者としての栄誉ある称号と名前を得ていた。しかし誰よりも太閤様の寵愛を得ていた家康が頭となっていた後者の五名が国家全体の鍵を掌握し、統治権を司っていた。」

(秀吉の病状が悪化し、奥まった座敷へ移る)

「訣別の許しを申し出た王(秀頼)に対して、太閤様は、今後は予を父と言わず、家康を父と呼ぶがよい、と言った。」

(伏見と大坂では秀吉が亡くなったと噂が広がり、大騒ぎとなる。一時病状が回復した秀吉は大坂城の大普請を命じ、三里に及ぶ城壁を造り、商人や工人の家屋7万軒以上を移転させる。これにより人々はまだ秀吉は存命と思い、騒動が収まる)

「9月4日(西暦)には太閤様の容態は悪化し、同月14日には太閤様は息をひきとったかと思われるほどになりました。しかしなお15日には彼は意識を回復し、狂乱状態となって、種々多くの愚かしいことをしゃべりました。でも息子のことに関しては、彼を日本の国王に推挙するようにと、最期の息をひきとるまで、賢明にかつ念をおして語っていました。こうして、ついにその翌朝未明に薨去されたのです。」

8月25日、朝鮮の諸将に全軍撤退を伝えるため使者が出発する。(釜山到着は10月1日)

その後、石田三成・毛利秀元・浅野長吉らも帰還諸将を迎えるため博多へ移動する。

12月10日頃、朝鮮半島から秀吉軍が帰国する。

<徳川家>

慶長2年(1597年)3月8日、家康が秀吉と醍醐寺を訪れる。

その後も秀吉と行動を共にする。

11月17日、家康が京を出発、江戸へ向かう。江戸城で越年する。

慶長3年(1598年)2月末、家康が江戸城を出発、3月15日に伏見へ到着する。

8月18日、大坂城で秀吉が死去。その後も家康は伏見に留まり、越年する。

<真田家>

慶長2年(1597年)10月、宇都宮国綱の改易後、真田昌幸と浅野長吉が旧宇都宮領へ入り年貢徴収など事後処理を担当する。(改易処理は農民の一揆の恐れがあり、軍備を整えて任務に当たったと思われる)

<毛利家>

慶長3年(1598年)9月、豊前の黒田如水が吉川広家へ手紙を送り、(跡を継いだ息子の)長政を弟と思ってください、秀吉に対して不足は思っていませんが、世間の評判がよくない上様でしたと伝える。【吉川家文書】

<島津家>

慶長2年(1597年)7月13日、朝鮮へ出兵中の島津忠恒が自国へ軍勢の補充を要請するが、伊集院忠棟は難しいと拒否の返答をする。