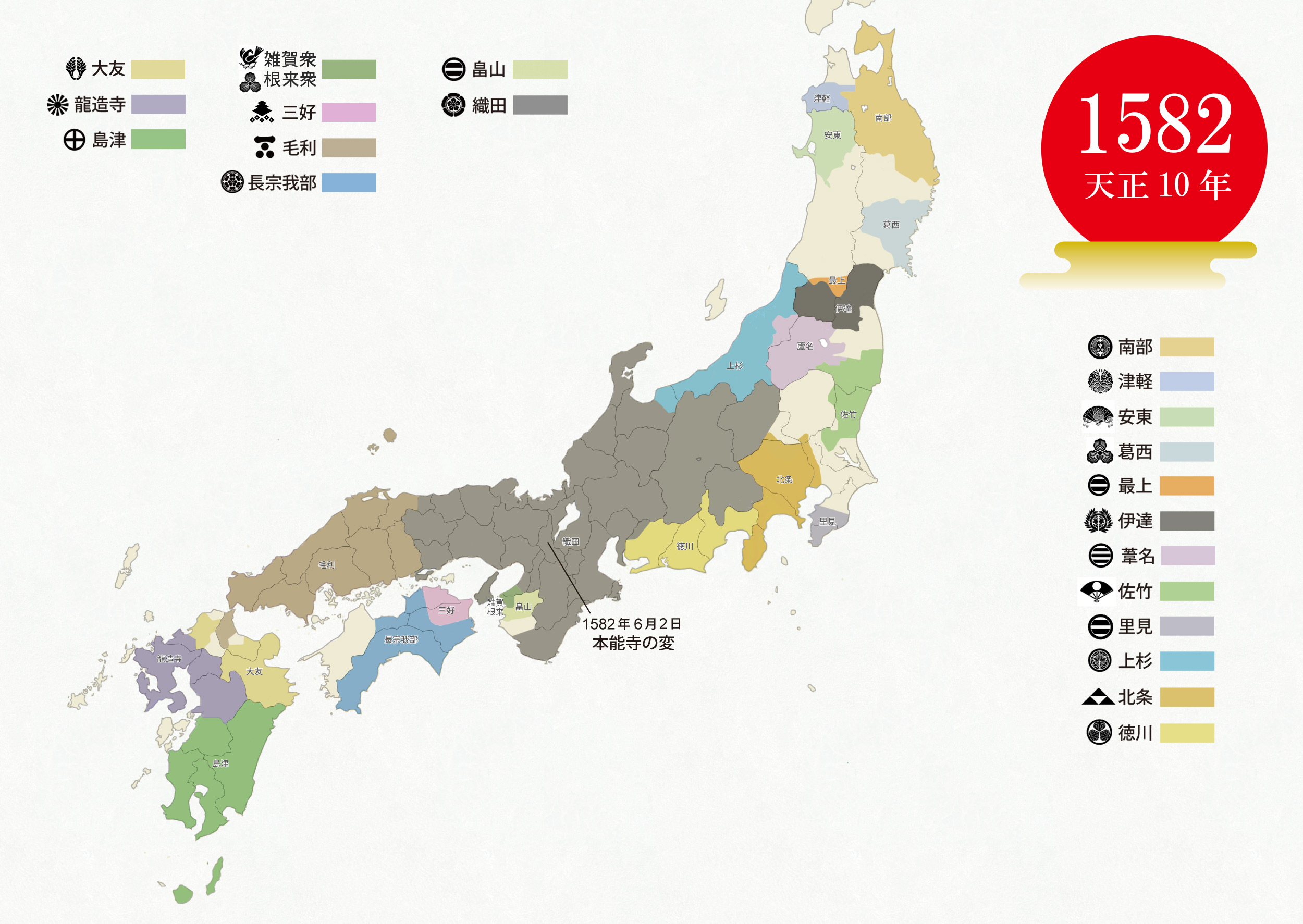

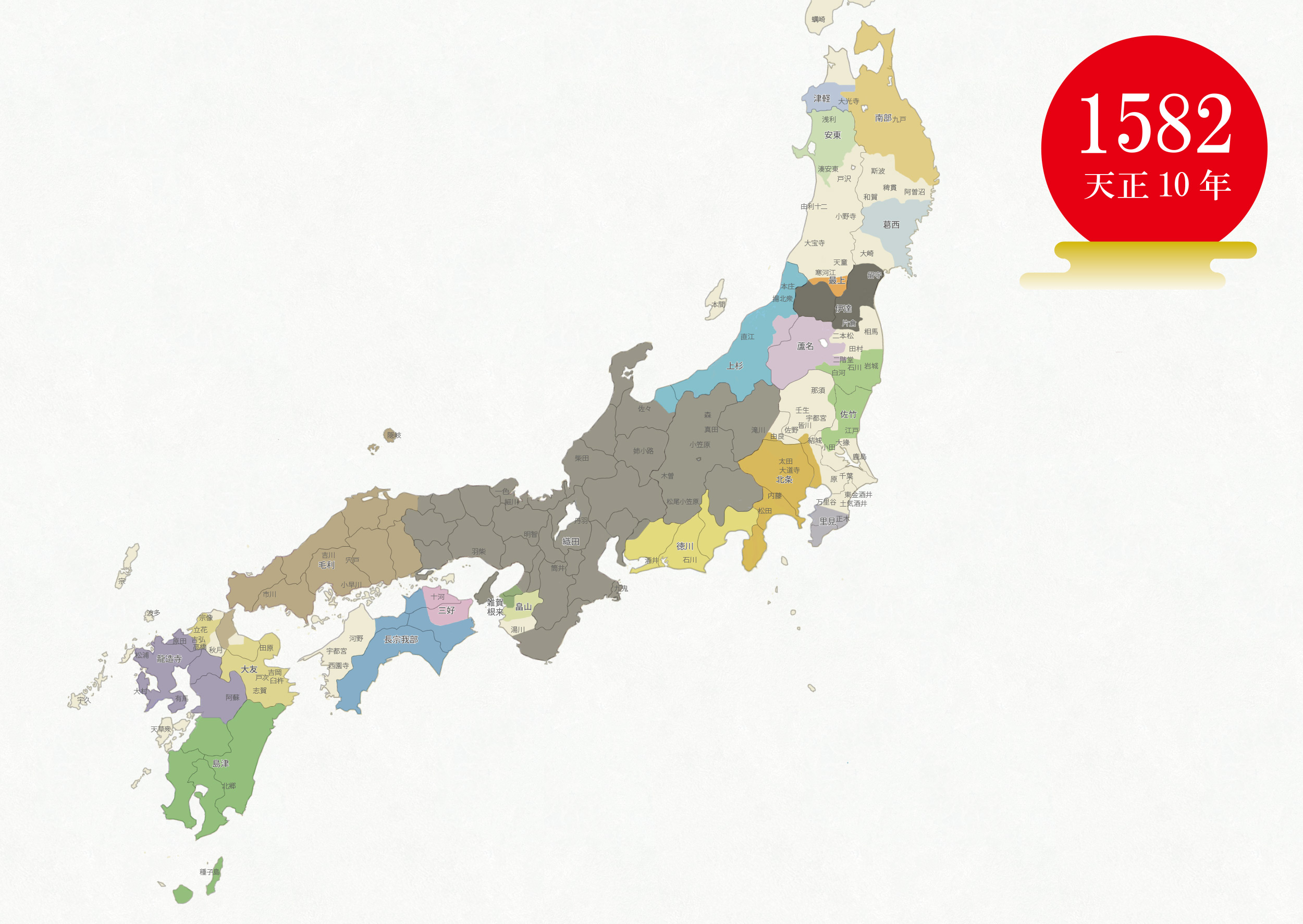

1582年(前半) 本能寺の変と伊賀越え

大名目次:

<織田家>

本能寺の変

家康の接待

天正10年(1582年)5月9日、徳川家康一行(本多忠勝・酒井忠次・井伊直政・榊原康政・石川数正・服部正成・穴山梅雪ら重臣・小姓の34名)が御礼のため、浜松から京へ向かう。

5月11日、家康一行が岡崎城へ到着する。翌12日、安土へ向かう。【家忠日記】

織田信長は家臣に街道や宿所の整備を命じ、一行を接待するよう命じる。

5月12日、細川藤孝・忠興が丹後から上京し、蹴鞠を行う。翌13日、細川父子が安土へ向かう。【兼見卿記】

5月14日、家康一行が近江の番場へ到着。丹羽長秀が仮の御殿を建て、酒や食べ物を用意して一晩接待をする。

同日、織田信忠が番場を経由、安土城へ入る。

5月15日、家康一行が番場を出発、安土城へ到着する。

信長は明智光秀に接待役を命じ、15日から17日まで3日間の催しの準備を行う。

光秀は京や堺からの珍物を揃え、豊富な品々を用意をする。【信長公記】

「これらの催し事の準備について、信長はある密室において明智と語っていたが、元来、逆上しやすく、自らの命令に対して反対意見を言われることに堪えられない性格であったので、

人々が語るところによれば、彼の好みに合わぬ要件で、明智が言葉を返すと、信長は立ち上がり、怒りをこめ、一度か二度、明智を足蹴にしたということである。

だが、それは 密かになされたことであり、二人だけの間での出来事だったので、後々まで民衆の噂に残ることはなかった」【フロイス日本史】

※当時フロイスは司祭ヴァリニャーノとともに九州にいて、本能寺近くの教会にいた司祭フランシスコ・カリオンから送られてきた報告書を【日本年報追信】として作成。

その数年後にイエズス会からの指示で日本年報をもとに【日本史】を作成している。

秀吉から援軍要請が入る

備中高松城を攻撃中の羽柴秀吉から、毛利輝元・小早川隆景・吉川元春が出陣して対峙しているとの報せが入る。

信長は中国方面の歴々大名や九州まで平定すると告げ、堀秀政を軍使(交渉役の使者)として羽柴秀吉へ派遣することとし、明智光秀・細川忠興・池田恒興・塩川国満・高山右近・中川清秀に先陣として出陣を命じる。【信長公記】

信長は秀吉へ軽率な合戦はすべきでないと伝え、堀秀政に加え池田元助、中川清秀、高山右近らを派遣し、明智光秀を軍使として着陣後秀吉と相談すること、合戦によっては信長自身も出陣すると伝える。【惟任退治記】

5月17日朝、安土で津田宗及が松井友閑と茶会を催す。【宗及他会記】

5月17日、明智光秀が出陣準備のため坂本城へ戻る。その他の武将も自国へ向かい出陣準備を行う。

5月18日、「筒井順慶は昨夕に(郡山城へ)帰った。来る二十日、西国へ出陣の準備をするらしい。」【多聞院日記】

家康一行が安土山惣見寺へ入り、能と舞を鑑賞する。

5月20日、桟敷席 (一段高い板敷きの見物席) に近衛前久・織田信長・徳川家康・穴山梅雪・長安・長雲・松井友閑・武井夕庵、土間に家臣や小姓衆が座る。

この時、丹波猿楽・梅若大夫の能が見苦しかったため、信長が折檻する。信長は昨日に舞わせた幸若太夫を再度呼び出して舞わせ、「和田酒盛」の舞を見て機嫌を取り戻す。幸若太夫へ褒美として金十枚を与え、その後世間の評判はいかがと考え直し、梅若大夫にも金十枚を与えた。【信長公記】

【宗及他会記 5月19日条】

「梅若大夫の能を二番見た後、信長の機嫌が悪くなり直にお叱りになった。梅若大夫へ帰るよう命じられ、また幸若太夫に「和田酒盛」を舞わせよと命じて召し出された。 舞が終わり黄金十枚を盃の土器に置いて幸若太夫にくだされた。その後いろいろと梅若大夫が詫び言を申し上げ、能を一番演じた。梅若大夫にも黄金十枚をくだされた。」

5月20日、丹羽長秀・堀秀政・長谷川秀一・菅屋長頼の4名が接待の準備を行う。

安土の高雲寺御殿で家康・穴山梅雪・石川数正・酒井忠次ら家老衆に食事を振る舞い、信長自ら御膳を据える。【信長公記】

信長は家康に京都・大坂・奈良・堺の遊覧を勧め、案内役に長谷川秀一をつける。大坂での接待を織田 (津田) 信澄(信長の甥)・丹羽長秀へ命じ、両名は大坂城(旧石山本願寺跡)へ移動する。【信長公記】

5月21日、家康一行、織田信忠が上洛する。

5月22日、信忠が禁裏と二条新御所へ、さらし35反・ひたぬの15反・きぬしけなし30反を献上する。

5月23日、禁裏より信忠へ小鷹に唐錦・勅作十貝が贈られる。【日々記】

5月26日、家康一行、信忠が清水寺で能を見物する。【日々記】

5月26日、明智光秀が坂本城を出て、亀山城へ入る。

5月27日、光秀が愛宕山に登り、一晩参篭する。また神社に参り、太郎坊の社前で2, 3度、おみくじを引く。【信長公記】

5月27日、織田信孝 (神戸三七郎) が四国侵攻のため兵14,000で安土を出陣、堺へ向かう。【日本年報1582年追信】

5月27日、堀秀政が稲葉貞通 (稲葉一鉄の嫡男) へ、信長の裁定により光秀家臣の那波直治を稲葉家へ帰参させる旨を伝える。

(この書状は【稲葉家譜】の天正10年に収録。堀秀政は中国方面出陣のため別の年との説もあり)

5月27日頃、織田信忠が愛宕山の愛宕神社で祈願する。

「(武田討伐から信忠が)都に着いた時、同所より3レグワ (約15km) の所に在る愛宕と称する悪魔に、勝利に対する感謝を表するため、2,500クルサドを納めた。 そして同じ悪魔に尊敬を表するため、家に帰って雪をもって体を洗った。これは一種の犠牲である。然るに、この奉仕の報いとして、その後、3日を経て、左に述ぶるが如く、体に多くの傷を受けて死し、魂は地獄において焼かれた。」【日本年報1582年追信】

5月27日、信忠が信長の上洛予定を知り、自身は堺へ行かず京に留まることを安土城の森蘭丸 (森乱) (本人自筆書状は「森乱成利」)へ伝える。

「中国方面へ近々御出馬されるとの事で、私の堺見物は先に遠慮致します。一両日中に御上洛とのことで、ここでお待ち申します。この旨早々に(信長の)御諚を得て申し越させてください。尚、家康は明日大坂・堺へ下ります。」【小畠文書】

愛宕百韻

5月27日、明智光秀、里村紹巴らが、愛宕山の西坊威徳院で連歌会を行う。

※【信長公記】では連歌会は5月28日となっているが、愛宕神社に奉納された愛宕百韻の写本14本では日付はいずれも5月27日、または24日となっている。

宗匠(一座の統括)である里村紹巴、その門下の昌叱、心前、兼如、明智光秀、光秀の息子 十兵衛 (光慶) 、威徳院西之坊の住職 西坊行祐、愛宕山大善院上之坊の僧 宥源、東行澄(連歌の執筆、美濃の東氏とされる)が参加する。

光秀の発句から連歌が開始される。

※連歌は、長句 (五七五)、短句 (七七)、長句 (五七五)、短句 (七七) …と繰り返し、前の句を聞いて詠みあげるのを百句まで続けて歌を完成させる。

発句「ときは今 あめが下なる 五月かな」(明智光秀)

脇句「水上まさる 庭のなつ山」(西坊行祐)

三句「花落つる 池の流れを せきとめて」(里村紹巴)

四句「風に霞を 吹きおくる暮」(宥源)…

と参加した連衆で続き、百句目の挙句は光秀の嫡男 光慶 (14歳) が「国々はなお のどかなる時」と詠んで終了となる。

※【信長公記 (池田家本) 】では、光秀の発句を一度「あめが下知る」と書いたものを擦り消して、「あめが下なる」に修正していることが研究により判明している。

(活字化されて広まったもう一冊の太田牛一の自筆本である信長公記 (建勲神社本の系統) は、「あめが下知る」となっている)

京都大学付属図書館所蔵の愛宕百韻の写本も「下なる」となっている。

「あめが下知る」だと「あめ(天下)を治める」の意味となる。秀吉が書かせた【惟任退治記】では「あめが下知る」で句が書かれ、「まことに謀反の兆しなり」と記述していて、秀吉は光秀の決意表明だとしている。

※また「あめが下知る」と詠むと、諸国を行き来する連歌師らの前で謀反を公表することになる。

さらに5月27日は京都にいる織田信忠が急遽信長が上洛することを知る日であるため、愛宕山にいる光秀にまで信長上洛の報せは伝わらないと思われる。

※光秀が詠んだ発句は「挨拶句」とも呼ばれ、当日の季節感を表すことが基本となる。

「ときは今 あめが下なる 五月かな」は、「今の時節は、天から雨が降り覆われる五月なのだ」などの意味だが、光秀の戦勝祈願の連歌会であるため、国が天の下にまとまる(信長の中国遠征を祝う)の意味が込められた句となっている。

参考資料:『奈良工業高等専門学校研究紀要 令和元年度 第55号』『愛宕百韻』の注解と再検討 勢田勝郭 (著)

5月28日、堺の千利休 (千宗易) が娘婿の少庵に手紙を送る。

「信忠殿が(堺へ)下向できなくなったことにつき、私たちを初め堺南北の衆は力を落としている。茶湯も無駄になり返す返すも残念な次第である。追伸、信長は上洛されるとのこと。秀吉の状況について、聞くことができれば早々に伝えるように。」【茶湯の大成者 千利休】※現在の研究では偽文書と考えられている

5月28日、家康一行が京から堺へ向け出発する。(伏見から舟で淀川を下ったとも考えられる)

28日は大坂城(旧石山本願寺跡)へ入り宿泊、織田信澄・丹羽長秀の接待を受ける。

※家康は水路での移動を想定

※この日、織田信孝軍(兵数14,000)も安土から堺へ向かって行軍している。

5月28日、明智光秀が伯耆国の国衆 福屋彦太郎 (隆兼) へ返信を送る。

「(追伸)なお去年の春だったか、(家来の)山田喜兵衛まで御案内状をいただき、いつもお気遣いいただき歓悦しています。

それ以来、便りができませんでした。…山陽道に毛利輝元・吉川元春・小早川隆景が出陣し、羽柴秀吉と対陣しているので、今度の儀(出陣)はまずその方面でつとめるようにとの上意です。 着陣のうえ、様子を見て変え、伯耆国へ発向するつもりです。その時は格別に馳走(尽力)されるよう望んでいます。

なお去年以来、そちらにご在城され、あなたのご粉骨、そして南条元続の二度のお働きはご忠節が浅からぬ所です。詳しくは山田喜兵衛が伝えます。」【福屋金吾旧記文書】 ※参考文献:『だれが信長を殺したのか』桐野作人 (著) PHP研究所

※この光秀書状は年次不明。天正10年の書状と判断されている。

※光秀は6月2日に美濃の西尾光教へ送った書状(この記事下部「光秀が近江に侵攻」の項で掲載)があり、その使者が同じ山田喜兵衛となっていて日程的に両者へ送れないため、いずれかが偽書や年次比定誤りが考えられている。

信長の上洛

5月29日朝、信長が安土を出発する。

安土城の守備として本丸に津田信益、二の丸に蒲生賢秀・山岡景佐らを置く。

5月29日申の刻 (16~18時 ※夏至時刻) 、雨の中、信長が上洛、本能寺へ入る。【兼見卿記】

※お供衆の数

【信長公記】「小姓衆二、三十人を召し連れ上洛」

【甫庵信長記】「側近百五六十騎計りにて上洛」

【イエズス会報告書】「少数の兵が信長と共に当市に留まり」

※信長の上洛は昨年2月以来となる

※本能寺は一昨年に普請を行い、堀と土塁で囲まれた防御施設となっていた

上洛の際、公家衆の吉田兼見・勧修寺晴豊らに出迎えは無用と伝える。

同日、信忠も一門衆・母衣衆と上洛、妙覚寺へ入る。

「少数の兵が信長と共に当市(京都)に留まり、彼と世子(信忠)は互いに3、4街離れた場所に宿泊していた。(信忠が)堺へ赴くのは2、3日後と思われたが、その際、彼に随行するため同地にて待機していた大身(家臣)たちもいた。」【日本年報1582年追信】

5月29日、織田信孝 (神戸三七郎) の軍が住吉へ着陣する。

軍勢は堺に入る予定だったが、堺の南北荘民から迷惑との声があり、堺の代官 松井友閑が仲介して陣取りできなくなる。【宇野主水日記】

(軍勢はこの後南にある岸和田へ移動する)

徳川家康が堺へ到着

5月29日、家康一行が大坂を出発し堺へ到着する。「家康が堺見物として入津 (入港) された」【宇野主水日記】

松井友閑が堺衆に家康の接待を命じる。

今井宗久が出迎え、家康と面会する。今井宗久は家康から服を贈られ、6月3日に私邸で茶を差し上げることを伝える。【今井宗久茶湯日記書抜】

※今井宗久茶湯日記書抜は津田宗及との記録に違いが多く偽書と言われているが、この一文は単なる出来事の記録と思われるため掲載。

家康一行は松井友閑の屋敷に宿泊する。【宗及自会記】

(この年の5月は29日が末日)

6月1日、家康は、朝は津田宗及、昼は今井宗久、夜は松井友閑との茶の湯に参加、その後の酒宴では幸若太夫の舞を鑑賞する。長谷川秀一も同席する。

その後堺の南北荘の寺庵で宿泊する。【宇野主水日記】

※紀伊に伝わった伝聞情報の【宇野主水日記】では杉原家次 (秀吉の妻ねねの伯父) が同席したと記述しているが、杉原家次は【前野家文書】では備中高松城攻撃に後備えとして参戦し、6月3日の講和にも関わっていることから、杉原家次がいたことについては誤りと思われる。

6月1日、信長の右筆 楠長諳が京にいる博多商人の島井宗室へ、茶会で披露する「御茶湯道具目録」を送る。

※目録には安土城から運んだ九十九髪茄子、珠光小茄子、円座肩衝、勢高肩衝、珠光茶碗、紹鴎白天目など秘蔵38点の名物茶器が記載されていた。【仙茶集】

(信長が所有していた天下三肩衝のうち2点の「新田肩衝」「初花肩衝」は目録には含まれていない。残る1点の「楢柴肩衝」は島井宗室が所有していた)

6月1日、勧修寺晴豊が両御所の勅使として本能寺を訪れ、信長に面会する。【日々記】

信長は再度天正10年の12月に閏月を入れるよう提言するが、勧修寺晴豊は拒否する。※信長は天正10年1月にも朝廷へ暦の提言をしていた。

山科言経が信長に面会、進物をするが返されてしまう。【言経卿記】

その他、関白 藤原内基、近衛前久ら五摂家を含む公家衆40名、僧侶らが本能寺を訪れる。

信長は茶菓子・茶を出して数時間雑談する。【言経卿記】

「各々が出揃ったのでお話をされ、この度関東(武田)を討ち果たしたお話をされた。また西国へ軍を出すのは四日出陣と申された。作戦はたやすいだろうと言われた。

十二月閏の事を申し出られ、閏月を入れるべきと申された。余計なことである。これ信長は無理なることであると、各々が申した。信忠殿、余、二条昭実殿、一条内基殿、九条兼孝殿が出られた。(信長への)挨拶はなかった。」【日々記】

(この年の2月に信長の介入を受け公家衆が協議し、宣明暦の採用を決定していた。しかし信長は再び尾張の暦 (東国で使用されていた三島暦と言われる) を推し進めようとした)

6月1日、吉田兼見は神事のため出席せず、2日に御礼に訪れる予定としていた。【兼見卿記 (別本) 】

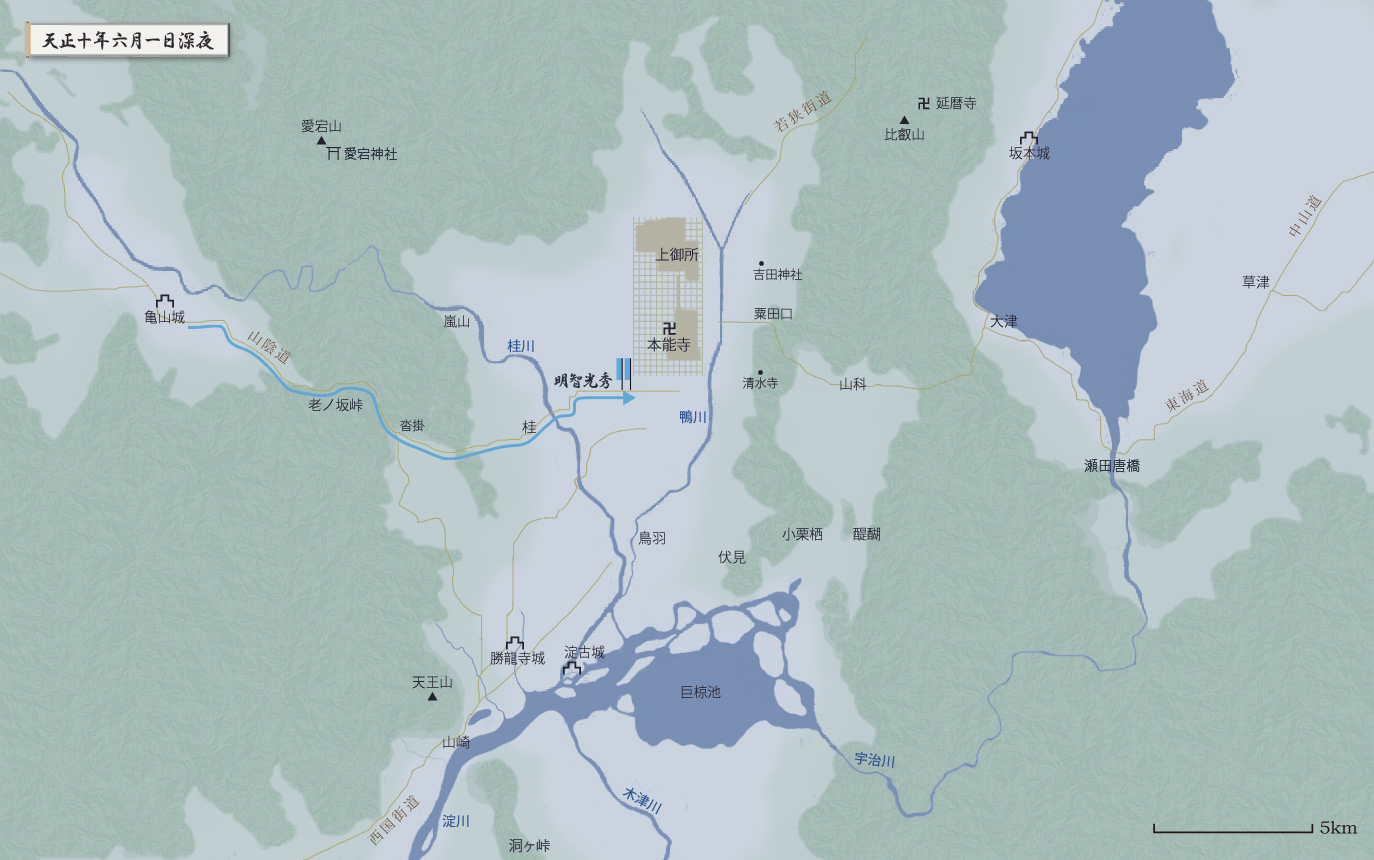

本能寺襲撃

天正10年(1582年)6月1日夜、信長は本能寺で信忠や側近と語り合う。

「将軍(信長)は謀反を夢にも思わず、宵には信長は信忠といつものように親しく語らっていた。自身の壮年の時間は幸福に満たされ永遠の繁栄をただ喜んだ。村井貞勝や近習、小姓らに優しく言葉をかけられた。夜が更けたので信忠は暇乞いをして、妙覚寺の宿へ帰った。

たまたまお伴の人々は洛中の所々に散らばり、思い思いに遊興していた。御番所はかろうじて小姓衆百人に過ぎなかった。」【惟任退治記】

6月1日夜、明智光秀が亀山城を出陣。(旧暦の1日は新月)

「六月一日夜に入り、丹波国亀山にて明智光秀が逆心を企て、明智秀満、明智光忠、斎藤利三、藤田行政、溝尾茂朝らと話し合い、"信長を討ち果し天下の主となろう"と策略を企てた。」【信長公記】

「亀山から中国方面へは(西方向にある)三草山越えをするところ引き返し、東向きに馬首を並べ、老の山へ上り山崎から摂津の地へ向かうと兵に告げ、話し合った者達に先手を命じた。

六月一日夜に入り、老の山へ上り、右へ行く道は山崎の天神馬場、摂津街道である。左へ下れば京へ出る道である。ここを左へ下り、桂川を越え、しだいに夜が明けてきた。」【信長公記】

(この時の様子を明智軍の兵士が記録している)

「信長様に腹を切らせるとは夢にも思いませんでした。ちょうどその時、太閤様が備中に毛利輝元殿を討つために攻め入っていました。そこへ、援軍として明智が向かうよう命令がありました。

山崎の方へ行くと思っていたのに、思いのほか、京都へと命じられました。 私は、ちょうどその時、家康様が上洛されていたので、家康様とばかり思いました。 本能寺という所も知りませんでした。」【本城惣右衛門覚書】※この書物は本城惣右衛門が晩年、家族のために残した覚書

6月2日夜明け前、明智光秀が本能寺へ押し寄せ、包囲する。 「光秀謀反のため未明に四方を取り廻し押し寄せ」【蓮成院記録】

※6月2日の日の出時刻は午前4時45分頃。

「明智は夜明け前に三千の兵をもって同寺を完全に包囲してしまった。ところでこの事件は市(街)の人々の意表をついたことだったので、ほとんどの人には、それはたまたま起こったなんらかの騒動くらいにしか思われず、事実、当初はそのように言い触らされていた。

我らの教会(南蛮寺。本能寺から東へ約100mの位置)は、信長の場所からわずか一町 (約100m) を隔てただけのところにあったので、数名のキリシタンはこちらに来て、折から早朝のミサの仕度をしていた司祭 (カリオン) に、御殿の前で騒ぎが起こっているから、しばらく待つようにと言った。

そしてそのような場所であえて争うからには、重大な事件であるかもしれないと報じた。まもなく銃声が響き、火が我らの修道院から望まれた。」【フロイス日本史】

(【フロイス書簡】では本能寺の変後の鳥羽にいた光秀の兵数を「八千から一万」と記載。【フロイス書簡 1582年度日本年報追信】には「三万の兵」と記載があるが誤りと思われる)

【吉浦郷右衛門覚書 明智一族 三宅家の史料】※明智秀満の子、三宅重利の子孫による覚書 (江戸中期成立)

「左馬助様(明智秀満)先手にて、信長様御宿本能寺へ取り懸けられ、門が開かないので、左馬助様より仰せられたことは、"城之介様(信忠)が謀反により光秀がお味方に参り申した、早々に門を開かれるように" と伝えると、御門番の衆は驚き、ひとまず門を開いたので、そのまま押し入り…(中略)」

明智軍が本能寺を攻撃、信長が自害する (49歳) 。

「早くも信長公の御座所、本能寺を取り囲み、軍勢が四方より乱入した。信長も小姓衆も一時の喧嘩を下々の者がし出したと思われたが、全くそうではなく、ときの声を上げ御殿へ鉄砲を撃ち入れた。

信長が"これは謀反か、いかなる者の企てか"と聞くと森乱丸が"明智軍のようです"と答え、信長は"是非に及ばず"と仰せられた。隙を与えず敵は御殿へ乗り入れ、表御堂の御番衆も御殿へ一手になった。

厩からは矢代勝介(以下3名)らが斬って出て討死した。この他の中間衆の藤九郎(以下9名)らをはじめとして、二十四人が厩において討死した。

また御殿で討死した人々は、森乱丸 (18歳) ・森力 (長氏) ・森坊 (長隆) の兄弟三人、小河愛平(以下22名)らであった。これらの小姓衆は敵勢に立ち向かい、渡り合って討死したのである。」

「信長は初めは弓を取り、二、三つ取り替え戦うが、いずれも時間が経つと弦が切れ、その後は槍で戦われ、肘に槍傷を受けると中へ退いた。 それまで近くに女中衆が付き添っていたが、"女たちはかまわず、急ぎ脱出せよ"と仰せられ、追い出された。

すでに御殿に火を懸け、焼け広がって来た。 御姿を見せまいと思われたのか、殿中の奥へ入られ、内側から納戸を閉め、無情にも自害された。」 【信長公記】

「明智の兵は門に達するとただちに内へ入ったが、抵抗する者もなかったので、入るとすぐに信長を見出した。彼は手と頭を洗い終えて手拭で清めていたところであり、兵士たちはすぐさま彼の背に矢を射かけた。

信長はこれを引き抜き、長刀すなわち鎌に似た柄の長い武器を手にしばらく戦ったが、一方の腕に銃弾を受けたので自室に退いて戸を閉めた。

彼は切腹したと言う者も、邸に放火して死んだと言う者もあるが、我らが知っているのは、かつては声はおろかその名を聞くだけで諸人を畏怖させていた人が毛髪一本残すことなく灰燼に帰したことである。」

二条新御所の戦い

妙覚寺で報せを聞いた信忠は救援に向かうが、京都所司代 村井貞勝が駆けつけ本能寺は焼け落ちたことを伝える。二条新御所(妙覚寺の東隣)は守るのに堅固と進言、信忠は二条新御所へ立て籠もる。

「ここを出て退きましょうと言う者もいたが、信忠は光秀はこのような謀反で自分を逃さないだろう、雑兵の手にかかるのは無念なのでここで腹を切ると仰せられた。」【信長公記】

※二条新御所での両軍の兵数

【惟任退治記】信忠軍「五百名程、信長の馬廻り千余名が加わる」、明智軍「二万余名」

【甫庵信長記】信忠軍「二三百に過ぎない」、明智軍「一万余名」

明智軍が二条新御所に押し寄せ、包囲する。

「御子(誠仁親王)にとっていとも迷惑であり、村井貞勝殿が明智に使者を送り、如何に処することが望みか、また御子も同様に切腹すべきかと問うたところ、御子に何も求めはしないが、信忠を逃さぬため、馬にも、籠にも乗らず即刻、邸から出るようにと答えた。」【1582年度日本年報追信】

公家の勧修寺晴豊(6月1日は本能寺での雑談の後、二条新御所で盃を頂き帰宅)は光秀の謀反を知らされ、二条新御所へ駆けつけるが明智軍が包囲していた。 他の公家衆は中へ入れず、勧修寺晴豊は井上という明智家臣へ中へ入りたいと伝えるが拒否されたため、上御所へ向かい正親町天皇へ報告する。【日々記】

辰の刻 (6~8時 ※夏至時刻) 、誠仁親王や和仁親王 (後の後陽成天皇) 、公家衆・女中が上御所(正親町天皇御所)へ向かう。

洛中にいた連歌師の里村紹巴が簡易の荷輿を用意し、誠仁親王はそれに乗って移動する。「中々御乗物に及ばざる体也。」【兼見卿記】

明智軍が攻撃を開始、信忠が自害する (26歳) 。

「まもなく明智が軍勢を攻めかけた。そこで猪子兵助、福富平左衛門、毛利新介 (毛利良勝。桶狭間の戦いで今川義元の首を取った武将) らをはじめとして、この他の人々もそれぞれが討って出て、斬り殺し斬り殺され、我劣らじと戦った。」

「敵は近衛前久邸の屋根へ上がり構内を見下ろし、弓・鉄砲を打ち込み、手負いや死人が多数出た。次第に無人になり、ついに構内へ入って火を懸けた。

信忠卿は"腹を切った後、縁の板を剥がしてこの中に入れ、遺骸を隠すように"と仰せられ、介錯を鎌田新介に命じた。御一門や歴々の家臣、家子、郎党は枕を並べて討死した。この散乱した有様をご覧になり、不憫にお思いになられた。

御殿へもまもなく火が回って来た。この時腹を切られ、鎌田新介、ご加護なく首を打ち申した。仰せのとおりに遺骸を隠し置き、無常の煙となり、哀れな様は目も当てられないほどであった。」【信長公記】

この戦いで信長側近の村井貞勝、菅屋長頼、また斎藤利治 (斎藤道三の末子) 、織田長利 (信長の弟) 、織田勝長 (信長の五男) が討死。

織田長益 (有楽斎、信長の弟) 、山内康豊、前田玄以、水野忠重は脱出する。

「光秀は深く計画を隠密にしていたので(信忠を逃がさないよう)道に策は考えていなかった。(信忠は)安土へお移りになることは問題なかったのに、御運の末ということであった。」【当代記】

黒人小姓の弥助は本能寺を脱出して二条新御所で奮戦していたが、明智軍に刀を差し出して降伏。光秀は弥助をインドのパードレ聖堂(本能寺近くの教会)に引き渡すよう命じる。

「信長の求めによって巡察師が彼の許に残していった黒人が信長の死後、世子の邸へ行き同所で長い間戦っていたので我らは少なからず心配していたが、明智の一家臣が彼に近づき、恐れずに刀を棄てるよう求めたところ、彼はこれを差し出した。

別の家臣が明智の許に行き、黒人をいかにすべきか問うたところ、その黒人は動物であって何も知らず、また日本人でもないから彼を殺さず、インドの司祭たちの教会に置くように命じた。」

【1582年日本年報追信】

6月2日辰の刻 (6~8時) 、光秀は洛中の町に兵を入れ、残党狩り(信長の捜索)を命じる。【信長公記】

「明智の兵は多数であったので、街路や家屋ごとに巡回して信長の家臣や貴人、殿たちを見つけ出したが、彼らの首を斬り明智に差し出すためであった。明智の面前には今や首が山と積まれ、死体は街路に放置された。」【1582年日本年報追信】

「我ら(宣教師は)信長の所有物のようなものであるから、明智は我らに火をかけさせ教会の財産を略奪することを怖れたが、明智は市に放火せぬから、都の住民は何びとも案ずるに及ばぬ、 むしろ予が己が企てにおいてこのような成果を収めたことを歓喜せよ、もし兵士の中で不逞を働く者があれがこれを殺すがよい、と布告を発したので我らは気を取り直した。」【1582年日本年報追信】

6月2日午の刻 (11~13時) 、光秀は勝竜寺城に溝尾茂朝を入れて守らせ、安土城へ向かう。【惟任退治記】

光秀が近江へ侵攻

6月2日未の刻 (13~15時) 、光秀が大津通りへ向かう。吉田兼見が粟田口へ馬で向かい、光秀に会って在所のこと(自領の安堵)を頼み入れる。【兼見卿記 (別本) 】

※正本では削除されている

※【1582年日本年報追信】では「8時または9時頃に都を出て坂本城へ向かう」

6月2日申の刻 (16~18時 ※夏至時刻) 、光秀は安土城を目指し瀬田へ進軍する。【甫庵信長記】

光秀は瀬田城主 山岡景隆・景佐・景友兄弟へ人質を出し同心するよう説得するが、山岡兄弟は信長公に御恩があるためと拒否。瀬田橋を焼き落とし、居城に火を懸けて山の中へ退く。 光秀は川を渡る手段が無くなり、橋のたもとに復旧のため兵を置き、その日は坂本城へ戻った。【信長公記】

6月2日、光秀は美濃野口城の西尾光教へ勧誘工作を行う。西尾光教へ協力を呼びかけ、大垣城(城主 氏家直昌)を押さえるよう伝える。(西尾光教の妻は氏家卜全の妹で縁戚関係)

「信長父子の悪逆は天下の妨げ、討ち果たし候、其の表の儀御馳走候て、大垣の城相済ますべく候。委細山田喜兵衛尉申すべく候、恐々謹言。」【武家事紀】

各地へ本能寺の変の報せが届く

6月2日朝、昨日興福寺で参籠を終えた筒井順慶が郡山城から京へ出陣するが、帰還する。 「順慶が今朝京へ出発したところ、上様が急に西国へ出陣するとして、既に安土へ帰られたのだろうか、これにより戻ってきた。」【多聞院日記】

6月2日四つ過 (9時頃) 、大和の興福寺(京から約40km)へ信長・信忠が自害したと一報が入る。【多聞院日記】

6月2日巳の刻 (9~11時) 、安土城(京から約45km)へ一報が入る。

※【1582年日本年報追信】では「この悲しい知らせは同日の正午にはかの地(安土)へ届いた」と記載。

「はじめのうちは人々は目と目を見合わせていたが、大変な騒ぎになった。そうしたところ京から下男衆が逃げてきたことでいよいよ確実となった。 身を守ることに取り紛れ、泣き悲しむ者もいなかった。日々の蓄えた高価な道具にも構わず、家を捨て妻子だけを連れ、美濃・尾張の人々は本国を目指し、それぞれ脱出した。」【信長公記】

6月2日夕刻までに、堺(京から約65km)にいた今井宗久が松井友閑から本能寺の変の報せを聞く。【今井宗久茶湯日記書抜 六月二日夕条】※偽書とされている書物だが単なる出来事の記録のため掲載。

6月2日、四国出陣予定の織田信孝 (神戸三七郎) は岸和田城で報せ受け、大坂へ向かう。

「二日朝食、和泉の岸和田城で蜂屋頼隆のもてなしがあったという。渡海する船百挺を雑賀衆の五搦から用意された。

三日朝に阿波へ出港するところだったという。しかし二日の朝に信長の自害につき、岸和田城から摂津方面へ陣替えをした。」【宇野主水日記】

「三七殿 (織田信孝) は知らせを受けると二時間後には明智と一戦を交える覚悟で出発したが、彼の兵は各地から集まった人々であったから反乱を知るとたちまち大半の兵は彼を見捨てた。」【1582年日本年報追信】※織田信孝の部隊は自国の北伊勢2郡以外の隣国から多くの兵を徴兵していた

兵が離散した信孝は、丹羽長秀とともに織田信澄(信長の甥、光秀の娘婿)が籠もる大坂城(旧石山本願寺跡)へ向かう。

6月3日朝、丹後の宮津城(京から約120km)へ一報が届く。

「忠興様は、六月三日に備中へ出陣されることにつき、丹後宮津城の外にある犬の堂 (現宮津市杉末) まで軍勢を出して出陣を待っているところ、愛宕山下坊より飛脚が泥足で広間へ走り上がり、文箱を差し出したのを取次いだ。」【細川忠興軍功記】

6月3日五時分 (6~8時半 ※夏至時刻) 、紀伊(京から約120km)へ一報が届く。【宇野主水日記】

反信長派の土橋一族が挙兵したため、鈴木孫一は岸和田城へ逃亡する。

6月3日酉刻 (18~20時) 、三河の深溝城(京から約150km ※海路含む)へ、知多半島の大野経由で一報が届く。この時点では「明智光秀、織田信澄別心」と伝えられた。【家忠日記】

6月3日夜(または4日未明)、備中高松(京から約220km)の羽柴秀吉へ変の一報が届く。

6月5日、備中高松の毛利軍へ紀伊雑賀衆の反信長派から変の一報が届く。【吉川家文書】

6月6日、越中の柴田勝家(京から約350km)へ変の一報が届く。【柴田勝家書状】

6月6日、備中の小早川隆景が自国へ、6月1日に信長父子が討たれ、謀反人は光秀・勝家・信澄と伝える。(まだ正確な情報はつかめていなかった)【萩藩閥閲録】

6月7日、信長の兵は離散、甲斐・信濃・越中は台風が止むが如く静かになった。【上杉家御年譜】

6月8日、柴田勝家の援軍として北信濃から越後へ侵攻していた森長可が、春日山城近くの二本木の陣から撤退を開始する。

6月8日、越後の上杉景勝が上方で凶事があり柴田勝家ら織田軍は悉く敗軍したと家臣へ伝える。【上杉家御年譜】

6月9日、越後の上杉景勝が、毛利輝元が秀吉に勝利して秀吉を討ち取り、援軍に来た信長は敗走、信長は津田信澄の裏切りにより自害したと加賀・越前より報せがあった、と伝える。【上杉景勝書状】

6月9日、上野の厩橋の滝川一益(京から約420km)へ変の一報が届く。【石川忠総留書】※【北条五代記】【甫庵信長記】では6月7日

<徳川家>

天正10年(1582年)5月10日頃、家康一行(本多忠勝・酒井忠次・井伊直政・榊原康政・石川数正・服部正成・穴山梅雪ら重臣・小姓の34名)が信長へ御礼のため、浜松から京へ向かう。

5月11日、岡崎城へ到着。12日朝、岡崎城を出発。14日、近江の番場へ到着。

5月15日、一行が安土城へ到着。接待を受ける。

5月19日、安土山惣見寺で舞や能を見物する。

5月26日、京の清水寺で能を見物する。

堺へ向かう前、帰国後に西国出陣を行うと三河 深溝城の松平家忠へ伝える。

「京都の酒井忠次より、家康は下向後は西国へ出陣すると申し来られた。旗指物は諸国は大きい旗をやめ、撓い("しない" 上部の横棒が無い旗指物)になっていると申し来られた。」【6月3日条 家忠日記】

(家康は信長から毛利・長宗我部討伐の援軍を要請されたと思われる。また旗指物の種類を織田軍に合わせるよう指示している)

5月28日、家康一行が京から堺へ出発する。その日は大坂で織田信澄・丹羽長秀の接待を受ける。

5月29日、家康一行が堺港へ到着、松井友閑の屋敷に宿泊する。

6月1日、今井宗久ら堺衆との茶の湯に参加。夜は酒宴の接待を受け、寺庵に宿泊する。

6月1日、家康にお供していた京の呉服商 茶屋四郎次郎清延が京へ向かう。「堺での遊覧を全て済ませたこと、信長公へ仰せ遣わされる。使いの四郎次郎へ命じられ、六月一日、堺を出発する。」【茶屋由緒記(1624年)】

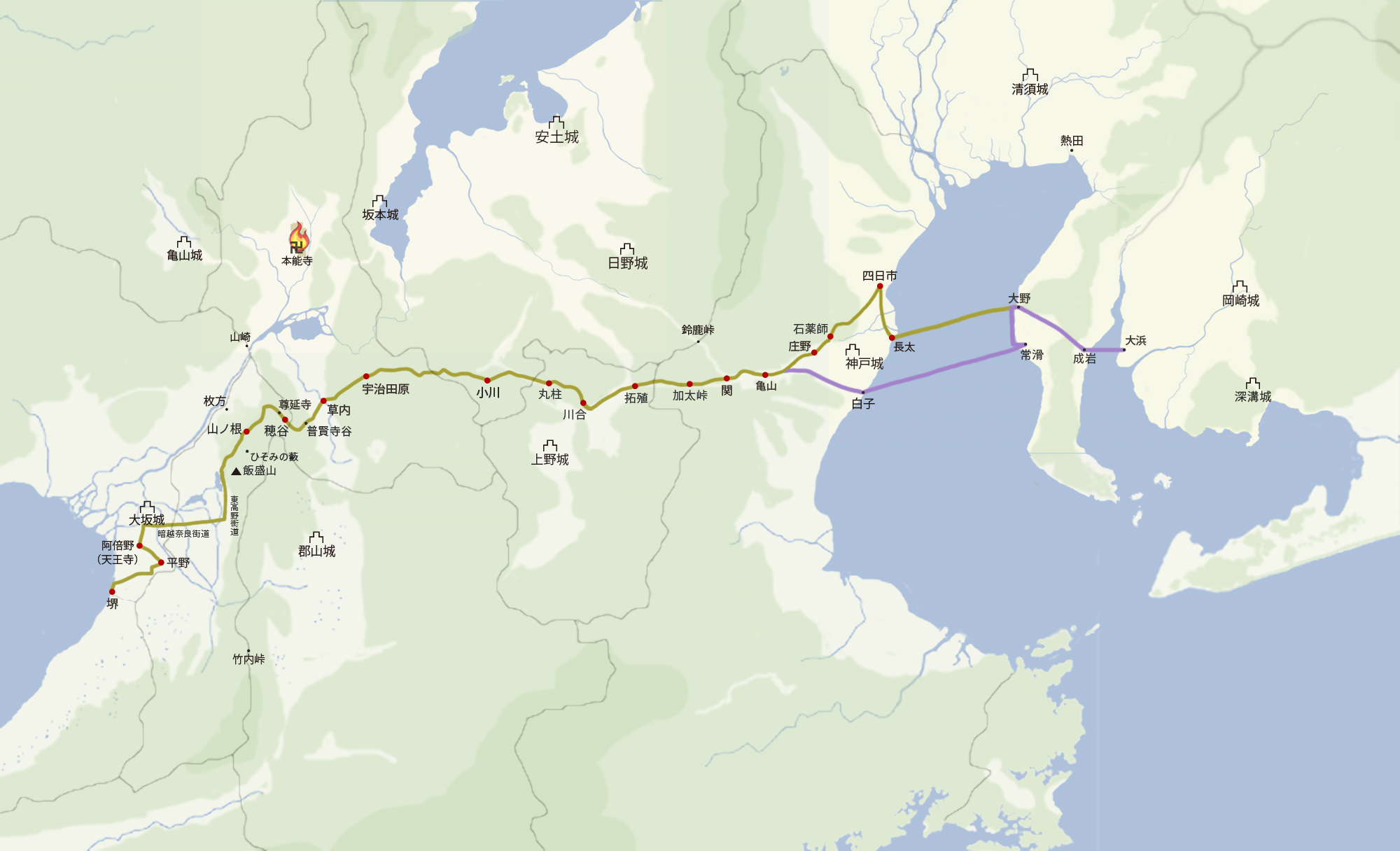

伊賀越え

天正10年(1582年)6月2日朝、家康一行が堺から京へ向け出発。(堺から京都まで、【石川忠総留書】に記載のルートで約70kmの距離。到着は翌日の予定だったと思われる)

京では本能寺の変が起き、茶屋四郎次郎清延が一報を家康に知らせるため堺方面へ向かう。茶屋四郎次郎清延は飯盛山付近で一行と会い、本能寺の変を伝える。

※【茶屋由緒記】「先発していた本多忠勝へ行き会い、信長公生害の旨を密かに申し上げ、本多忠勝、四郎次郎共に家康のところへ乗込み、飯盛山辺りで目に見えたところ、家康が両人の様子をご覧になり只事ではないと思い召された。」

※【宇野主水日記】「二日朝、徳川殿上洛。火急に上洛のこと、信長が安土より二十九日に上洛したと報せがあり、それにつきあたふたと上洛されたらしい。(後日の追記)これは信長自害を知って計略をもって上洛した。」(宇野主水は顕如の右筆で当時は紀伊に在国)

※【宗及他会記】「家康も二日に堺より帰られた。我らも出京しなければならないと思い、道の途中まで上ったが、天王寺辺り(堺から北へ約8kmの距離)にて承った。松井友閑も途中より帰られた。」(天王寺に報せが届いたのは昼~夕方と思われる)

伊賀越えルート

※【石川忠総留書 (1650年頃成立) 】による陸路の移動地点 (著者の石川忠総は家康に同行した大久保忠隣の子。その他 石川数正、石川康通、叔父の大久保忠佐など伊賀越えは多くの近親者が同行していた)

< 堺- 平野- 阿部 (阿倍野) - 山ノねき (山根街道) - 穂谷- 尊念寺 (尊延寺) - 草地 (草内) - 宇治田原- 山田- 朝宮- 小川- 向山- 丸柱- 石川- 河合 (川合) - 柘植- 鹿伏兎 (加太) - 関- 亀山- 庄野- 石薬師- 四日市- 那古 (長太) >

※海路は乗船場所により2つのルートを推定。

※( )は推定される現在の地名。

※【石川忠総留書】で那古は「四日市より一里半」との記述から長太と比定。

※阿部は阿倍野と比定。現在でも阿倍野と阿部野の二つの表記があり、江戸期絵図では「阿部野」と表記されている。

※平野からは東へ進み東高野街道を北上して飯盛山へ着いた説もあり。

6月2日昼頃、茶屋四郎次郎清延より報せを聞いた家康一行は、飯盛山の麓から星田(家康ひそみの藪)へ移動、一夜を明かす。 ※地元の伝承に基づく。※飯盛山の麓から星田までは約5kmの距離。

6月3日朝、枚方を出発、尊延寺を通って木津川の草内の渡しを越える。【譜牒余録 山口藤左衛門書上】

遅れて進んでいた穴山梅雪は、普賢寺谷で梅雪の従者が道案内人を斬ったことで土民が蜂起、草内村の西で襲われ梅雪ら主従12名が討たれる。※地元の伝承に基づく

3日八つ時 (13~15時半) 、宇治田原城(城主 山口甚助秀康)へ入り、山口玄蕃が弁当を差上げる。【石川忠総留書】

(【新重左衛門末次 書付】では三日巳の刻 (9~11時) に宇治田原城着、食事を召され午の刻 (11~13時) に出発と記載)

宇治田原を出発、山田村に入り別当という僧が案内し、信楽の小川村に到着。3日の夜は多羅尾道賀 (光俊) の所で一泊する。【石川忠総留書】

6月4日、小川村を出発、多羅尾勘助 (光雅) が案内し丸柱村までお伴、また宮田という者が柘植までお伴する。

柘植からは小目地九左衛門・柘植平弥の両人が案内し鹿伏兎 (加太) をお伴し、鹿伏兎で野呂と申す者が関の地蔵まで案内する。【石川忠総留書】

6月4日、昨日に信長の女房衆を保護して安土城から日野城へ移った蒲生賢秀へ、家康が書状を送る。

「その城を堅固に守るのは尤もです。…御尽力に大変満足しています。信長年来の御恩を忘れず、必ずや光秀を成敗すべきです。ご心配なく、そちらを守る事が大切です。」【6月4日付家康書状 山中家文書】

(信長の女房衆を保護した情報が、家康のがいた伊賀方面へ届いたと思われる)

白子に着いた家康は、廻船商人 角屋七郎次郎の舟に乗り、常滑へ向かうが変更して大野へ上陸する。その後成岩からまた舟に乗り、大浜へ上陸する。【三河物語】【譜牒余録】【半田町史】

(関より東海道を四日市まで通り、ここで水谷九左衛門光勝(後の四日市代官)が渡海を援助、那古 (長太) から船に乗る。【石川忠総留書】※石川忠総留書に海路の記録はなし)

6月4日、大浜へ深溝城の松平家忠が出迎える。【家忠日記】(5日未明の可能性もあり)

※家康の海路を記した主な記録

・白子から乗船、大野に上陸【三河物語】

・白子までお伴し、角屋七郎次郎(伊勢の廻船商人)が舟を用意【譜牒余録】

・西尾城主 酒井重忠が白子で舟で出迎えた【寛政重修諸家譜】

・四日市より常滑辺りに舟を寄せ、 (大野) 東龍寺へ着く【常楽寺の由緒 (1637年) 】

・白子より乗船し常滑に着くが、城主擬色あり、直ちに船を大野に廻し大野東龍寺に宿す【半田町史】

<6月4日の移動距離>

[小川城~四日市~那古] は約75km。(時速5kmの歩行で15時間必要)

[小川城~白子 (しろこ) ] は約60km。(時速5kmの歩行で12時間必要)

<周辺地域の天候記録>

6月3日、大和で「暁より又大雨」【多聞院日記】

6月3日、京で「雨降」【兼見卿記 (別本) 】

その他伊賀越え史料

※【譜牒余録 山口藤左衛門書上 (1684年、子孫の山口藤左衛門による報告) 】

「一、天正十年、信長公御上洛のため御見舞い。権現様(家康)御上京、明智光秀逆心を企てた。

(中略)三日に枚方を出発され、これから京都へ上り信長公の弔い合戦をすることを話し合った。酒井忠次、本多忠勝、石川数正、井伊直政は下向してから大軍を上洛させることを申し上げた。

一行は河内の尊延寺を通り草内渡しを渡り、宇治田原口へ向かった。先に長谷川秀一を山口甚助 (秀康) へ遣わせ警護を依頼した。山口藤左衛門 (光広) は信楽の実父四郎兵衛 (多羅尾光俊) へ早飛脚を出し、藤左衛門が一行を出迎え協力を申し上げた。城で休息してから、近江信楽まで藤左衛門がお伴をした。多羅尾兄弟が兵を出して出迎え、実父四郎兵衛の城小川村で一宿を過ごした。

翌四日、伊賀越えへ向かい、柘植村、加太村を通ると伊賀加太の一揆が起きた。多羅尾・山口が案内し、伊勢白子までお伴した。角屋七郎次郎(伊勢の廻船商人)が舟を用意した。」

※【日本年報1582年追信】

「三河の国王は多数の兵と、賄賂とするための黄金を持っていたので何とか通行し折よく避難した。穴山殿はやや遅れたようであり、兵も少なかったため、途中で略奪に遭い、財物のいっさいを奪われたうえに兵をことごとく殺され、彼は辛うじて逃れた。…後になって彼もまたその途上で殺されたのである。」

※【信長公記】

「和泉の堺にて、信長公父子が生害したと聞き、取る物もとりあえず、宇治田原越えにて退かれたところ、一揆ども刺し合い、穴山梅雪は生害した。徳川公、長谷川秀一、桑名より船に乗られ、熱田浜へ船着した。」

※【三河物語(1632年頃)】

「家康はこれを堺で聞かれると、都へは行けないので伊賀国へ向かい逃れた。信長が伊賀国を攻めた際、三河へ落ち家康を頼った者を殺さず扶助したこと、国で討ちもらされていた者がかたじけなく思いこの時の恩を返そうと送り差し上げた。穴山梅雪は家康を疑って後に下がっているところ、物取り供が打ち殺した。家康に付いて逃れていればこのようにならなかったものを、不運である。伊賀を出られ白子より舟に乗られ、大野へ上陸したと聞き、皆が迎えに参り岡崎までお伴した。」

※【伊賀者由緒書】

「服部半蔵が味方が罷り出るよう申し上げて告知し、伊賀者が鹿伏免山路(加太)で案内申し上げ伊勢白子までお供した」

※【家忠日記】

「家康は堺にいた。(報せを聞いて深溝城主の家忠が)岡崎へ向かった。家康以下、伊勢地を出発して、大浜へ上陸した。町まで出迎えに行った。穴山は切腹をした。道の途中で信澄殿の別心は噂話と聞いた。」「(欄外に記載)此方御人数雑兵共二百餘うたせ候」

※【家忠日記増補追加 (1665年) 】著者松平忠冬は松平家忠の孫

「大神君は泉州の堺で御泊まりになられ、光秀の反逆によって信長 信忠が討たれたとの注進があり、大神君は即時京都に兵を出し光秀を退けようと言うが、味方の軍勢は少なく危険ですと老臣らが諫められ、これにより宇治川を越えて伊賀伊勢路を経て帰国されることになった。(中略)

伊勢白子より角屋七郎次郎の舟に乗られ帰国なされた。穴山梅雪は大神君にお供して泉州の堺に在り、信長自害の後、大神君が伊賀路を付き従うべきとしたが、梅雪は大神君の命と言えども信州の順路 (道理カ) にあらずと言って従わなかった。山城の宇治田原に至って遂に土民に討たれた。四日、大神君は大浜に御着きになられた。」

※【新重左衛門末次 書付 (1650年) 】

「(家康から山口秀康の所へ使いが来て、新主膳正末景と市野辺出雲が草内渡しへ向かう)市野辺出雲が地元の人夫六、七十人を召し連れ渡し場へ出た。

(家康と家臣らは既に渡り終えた後だったが)両人は川の西へ渡り、後に下がっていた小者、中間を残らず川を越えさせようと乗り返す間、穴山梅雪は渡しの西方向で一揆の野伏共に取(判別不可)」

※新重左衛門末次は宇治田原城主 山口甚助秀康の家臣 新主膳正末景の子。当時は7才で覚えていないが、父に尋ねて書いたと記載。

※堺から大和国を移動する大和越え説もあり、その根拠となる史料

【石川正西見聞集 (1660年) 】「堺より大和路へ御出、伊賀こえ被成候」

【寛政重修諸家譜 竹村道清】「大和国竹内峠を越えられる時、道案内差し上げた」※竹村道清はその後石見銀山の2代奉行となっている

【当代記 (1644年頃) 】「家康堺に於いてこの事を聞き、大和路へかかり、高田の城へ寄られる」

【大和軍記 (1673年頃) 】「堺の浦におられた處、京都の様子を聞かれ取るものも取りあえず、堺から直に大和路へ退避したが、大和では筒井順慶は光秀方になったと聞かれ、用心した家康は先に大和国と河内国の境にある竹内峠という所より布施左京へ使いを出し、この辺りの道案内を頼んだ。(その後布施左京の家臣・吉川主馬之助が悪党50名を追い払う)」

※穴山家のその後

家康は帰国後の8月、穴山梅雪の嫡男 勝千代を武田家の後継者として認め、甲斐の河内領・駿河の江尻領を安堵する。

しかし1587年に勝千代が病死 (16歳) 。一時武田家は断絶するが、家康は五男の信吉(母は武田家臣秋山氏の娘 (下山殿) であり家康の側室)に武田家を相続させた。しかし信吉も1603年に若くして病死する (21歳) 。