1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従

大名目次:

<豊臣家>

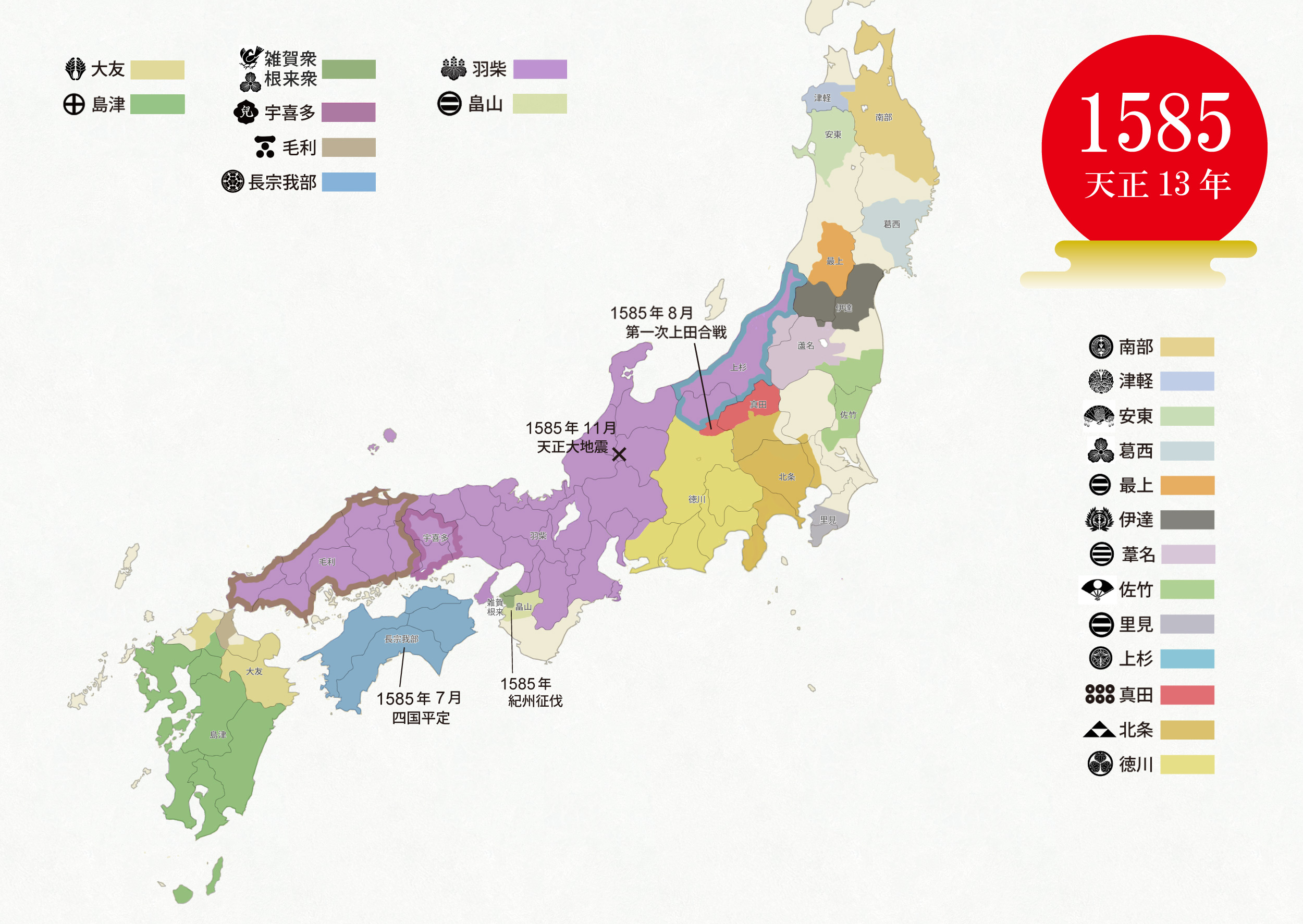

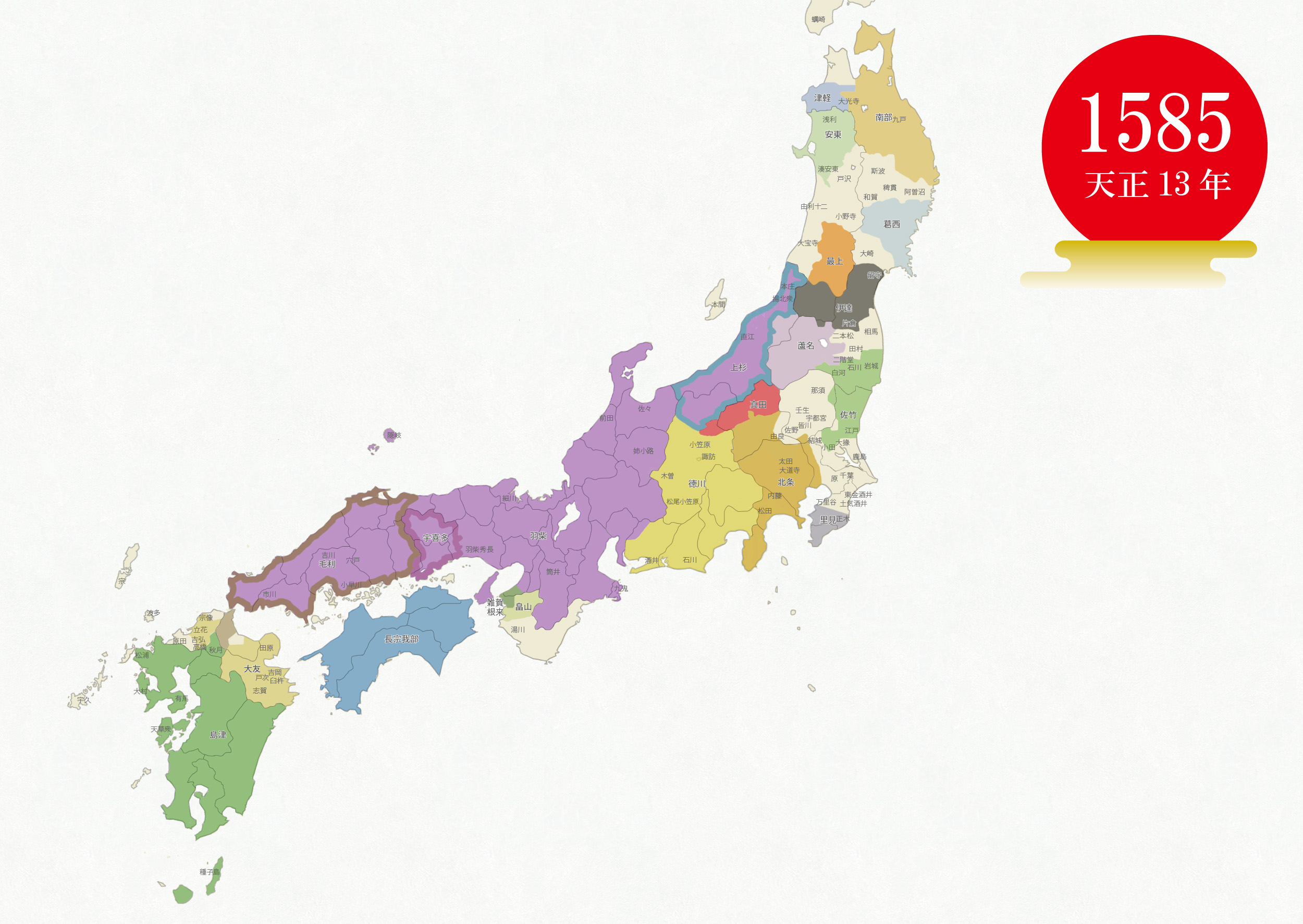

天正13年(1585年)

天正13年(1585年)初頭、毛利領との国境が画定。備中南部は高梁川を国境とし、備中高松城は羽柴領、備中松山城は毛利領と決まる。

羽柴秀勝(於次丸 信長の四男)と輝元養女の縁組が成立する。

1月17日、羽柴秀吉が毛利へ伊予・土佐の割譲を決定、その旨を蜂須賀正勝・黒田官兵衛が伝える。「四国の件、夏にてだてに及ぶので伊予・土佐両国を与えると命じられた。それにつき長宗我部がいろいろと懇願しているが、容認はされない。」【小早川家文書】

3月10日、羽柴秀吉が正ニ位内大臣に叙任される。

紀伊征伐

天正13年(1585年)3月、小牧長久手の戦いで家康方につき、背後から攻撃した雑賀・根来衆を討つため紀伊征伐を決定する。

羽柴秀吉自ら出陣、羽柴秀長、羽柴信吉(羽柴秀次)、宇喜多秀家、堀秀政、蜂須賀正勝、細川忠興、中川秀政、筒井定次に加え、小西行長、小早川隆景の水軍合わせて10万の軍勢で侵攻を開始。

3月20日、先陣の羽柴信吉(秀次)・堀秀政・筒井定次らが和泉国へ進軍。3月21日、根来衆の前線拠点である千石堀城(兵数5,000)を攻撃する。(雑賀・根来衆は主力部隊を前線に配置していた)

根来衆の鉄砲攻撃により秀吉軍は被害を出すが、筒井隊と伊賀衆が火矢攻撃を行うと城内の火薬庫に引火、城を炎上させる。

また残る前衛の積善寺城を細川忠興・大谷吉継・蒲生賦秀・池田輝政らが攻撃。沢城を高山重友・中川秀政が攻撃し、落城させる。

これにより和泉国を平定、3月23日、秀吉軍は紀伊へ侵攻する。

秀吉軍が紀伊へ入り根来寺へ進軍する。主力部隊を失った根来寺に敵兵はおらず僧侶は逃亡し、交戦なく占領する。

その後放火され、根来寺は本堂などを残し炎上する。

秀吉軍は湯川氏とともに抵抗する紀伊畠山氏を討つためさらに南下。仙石秀久、中村一氏、小西行長が鳥屋城を攻撃、3月24日頃に落城させる。

また畠山貞政の本拠 岩室城も落城させる。(その後畠山貞政は浪人となる)

3月27日、太田衆・雑賀衆の残党が籠る太田城に水攻めを開始。6日間で長さ6kmの堤防を築いて城を囲み、4月1日より水を入れ城を水没させる。(既にあった堤防を利用したとも言われる)

その後、小西行長が安宅船で堤に入り、城へ大砲攻撃を行う。

4月10日、秀吉は高野山へ7ヶ条の掟書を送り、武装解除を要求、拒む場合は焼き討ちにすると伝える。高野山の僧侶はこれを受け入れて降伏。高野山は存続が認められる。

4月22日、太田城が降伏、開城する。

秀吉は首謀者53名の首を刎ね、その妻ら23名を磔とし、処刑する。

4月22日、秀吉は朱印状を出し、太田村の百姓は助命して兵糧や農具を返還することを伝える。また以後百姓は弓・鑓・鉄砲・刀は禁止として刀狩を行う。【太田文書】

※刀狩の記録としては初見。秀吉による大規模は刀狩令は天正16年(1588年)7月に出された。

羽柴秀長は藤堂高虎、筒井定次、蜂須賀正勝、小西行長とともに南紀へ進軍、湯川直春ら豪族の征伐を続ける。御坊亀山城、7月には鬼ヵ城まで平定する。湯川直春は山に篭って抵抗を続けたが和議に応じる。

羽柴秀長は紀伊征伐の功績として、紀伊・和泉など約64万石を与えられる。(播磨・但馬から転封)

秀長は藤堂高虎を普請奉行に任命、和歌山城を築城する。

大坂城天守閣が完成

天正13年(1585年)4月、大坂城の天守閣が完成する。

<【フロイス日本史】による大坂城の様子>

「4万人を超える人々が絶え間なく従事した。…濠は場所によっては畳40枚の幅があり、両側とも石で造られたので工事に従事する人々は昼夜兼行であった。彼らは地下から激しい勢いで涌き出る水を汲み取ることに精一杯であった。」

「日々石材を満載した無数の船舶を目撃した。…何隻の船が毎日大坂の河に入るか訪ねてみたところ、ほとんどすべての人たちは千隻を超えてあまりあると認めた」

「8層から成り、最上階にはそれを外から囲む廻廊がある。旧城の城壁や濠は新たに構築され、宝物を蓄え、武器や兵糧を収容する多数の大いなる地下室があった…天守閣は遠くから望見できる建物で大いなる華麗さと広大さを誇示していた。」

「町は1里半にまで拡大し、食料品、商品、建築資材、あらゆる物品が豊富に揃えられていた」

4月16日、丹羽長秀が死去(51歳)。

※【武家事紀】【秀吉譜】などでは、「平静積聚(積虫とされる)の病に苦しみ、自ら刀を取って自害した。火葬の後、石亀のごとき物が出て来て、くちばしが尖っているような形だった。秀吉は奇妙な物と言い、医者の家である竹田法印に渡した。」と記載。

5月8日、秀吉が羽柴秀長へ、四国攻めの準備として舟の調達を命じる。

秀吉自身は堺の舟を、秀長は堺以南の和泉・紀伊にある港の舟数を書き出し、秀長の軍勢を出すように命じる。【秀吉文書集二】

翌5月9日、秀長も舟方・扶持方へ一隻でも舟を隠したら処罰すること、紀ノ湊 (雑賀湊) へ舟を集めることを指示する。【大日本史料】

関白相論

この頃、朝廷人事では豊臣政権発足に備え、また秀吉が正親町天皇の譲位後に居住する御所を建設したことで、秀吉に与える官職について議論される。

5月の時点で官位は、関白:二条昭実、左大臣:近衛信輔、右大臣:菊亭晴季、内大臣:羽柴秀吉という状況で、朝廷は秀吉に信長の極官(その人物の最高位)である右大臣への昇進を勧めたが、秀吉はこれを信長が討たれたことで縁起が悪いとして拒否、左大臣を要求する。

しかし左大臣の近衛信輔は秀吉の要求に従って譲位すれば無官となり(空位となっている最高位の役職 太政大臣は近衛家にはふさわしくないため)、また将来無官から関白に就任した先例がないことから、近衛信輔は二条昭実に関白譲位を要求、正親町天皇に関白に就任したい旨を奏上する。

しかし二条昭実にとっては二条家で関白が1年以内に辞めた例はないとして、近衛信輔の要求を拒否。

それぞれが正親町天皇へ三問三答の方式で正当性を訴え、関白相論が行われる。

相論で決着がつかなかったことから近衛信輔と二条昭実は大坂城を訪れ、秀吉に正当性を訴える。

これを受け秀吉は前田玄以や菊亭晴季らと協議、菊亭晴季は天下人として秀吉に関白就任を勧める。

秀吉は元関白の近衛前久 (近衛信輔の父) へ、秀吉が近衛前久の猶子 藤原秀吉となって関白を継ぎ、将来は近衛信輔に関白を譲る案を提示する。

※実際は秀吉の没後まで五摂家の任官は許されなかった。また翌年には秀吉は天皇から豊臣の姓を賜り、700年続いた藤原氏の摂政関白は一時途絶えることとなる。

藤原家の五摂家以外に関白が移るのは異例だったが、近衛前久は秀吉の要求を断ることはできず受け入れる。

秀吉は7月11日に近衛前久の猶子として関白宣下を受ける。

秀吉は関白就任に伴い譜代家臣や諸大名に官位を授け、本来公家の官位体系を武士にも取り入れるようになる。(武家関白制)

6月18日、秀吉が小早川隆景へ四国分国について伝える。

「この度長宗我部元親が阿波・讃岐を返上し実子(長宗我部信親)を出して子供を大坂で奉公させるとして既に人質を受け取っているが、伊予の件、その方が望んでいるので言うまでもなく、長宗我部に人質を返した上、伊予国をその方に与え、長宗我部を許したならば土佐一国を宛がうだろう。」【小早川家文書】

四国平定

天正13年(1585年)6月、四国侵攻を開始する。(長宗我部元親は賤ヶ岳の戦い、小牧・長久手の戦いともに反秀吉方として敵対していた)

秀吉は病のため岸和田城に留まり、羽柴秀長が総大将となる。

6月16日、総大将の羽柴秀長と副将の羽柴信吉(羽柴秀次)、筒井定次・藤堂高虎・増田長盛ら(兵数60,000)が堺・紀ノ湊から淡路島洲本へ上陸する。

淡路島では明石より羽柴信吉(秀次)が摂津・近江・丹波の兵(兵数30,000)を率いて合流、大小900の船団で阿波国の土佐泊へ上陸する。

宇喜多秀家・黒田官兵衛・蜂須賀正勝・仙石秀久(兵数23,000)は備前国から讃岐国屋島へ上陸する。

毛利家からは6月末より小早川隆景、吉川元長ら(兵数30,000)が安芸国忠海と備後国三原から渡海、伊予国今治浦へ上陸する。

長曽我部元親は阿波国西端の白地城へ入り本陣とする。長宗我部軍は軍を分散させて備える。

秀長・信吉(秀次)軍が阿波国の木津城へ攻撃を開始。8日後、水の手を絶ち、説得に応じさせ降伏開城させる。

木津城主 東条関兵衛は土佐へ戻るが、立腹した長曽我部元親により切腹処分となる。

木津城の落城を聞いた牛岐城の香宗我部親泰、渭山城の吉田康俊は城を捨て土佐へ撤退する。

残る阿波国の拠点である一宮城・岩倉城・脇城の攻略へ向かう。

讃岐国では宇喜多勢が進軍、少数で守る喜岡城、香西城、牟礼城を次々に落城させる。

植田城は堅固であることから攻撃はしないことを決め、宇喜多勢は南下して阿波国へ入り、秀長・信吉(秀次)軍と合流する。

7月中旬、秀長・宇喜多軍が一宮城(兵数5,000)を攻撃、落城させる。

岩倉城は羽柴信吉(秀次)・黒田官兵衛・蜂須賀正勝らが城に大砲を撃ち込み、降伏開城させる。

岩倉城が落ちたことで脇城も開城となる。

7月14日、毛利軍の吉川元長が伊予国丸山城を攻略、7月17日には高尾城を攻略する。

続いて高峠城、金子山城など伊予東部の諸城を次々に落城させる。

7月25日、長宗我部元親が家臣の進言を受け入れて降伏、羽柴秀長の和睦勧告に応じる。

蜂須賀正勝が仲介を務め、8月6日までに講和が成立する。

毛利軍は元親の降伏後も伊予西部へ進軍、8月に河野通直の湯築城を開城させる。

黒瀬城の西園寺公広、大洲城主の大野直昌は自ら小早川隆景のもとへ赴き、降伏する。これにより伊予国が平定される。

秀吉が戦後処理(四国国分)を行う。

長宗我部領は阿波・讃岐・伊予を没収し、土佐一国を安堵。元親の三男 津野親忠が人質となる。

長宗我部元親:土佐一国 (9.8万石)

仙石秀久:讃岐一国 (12.6万石) ※山田郡に三好存保

蜂須賀家政(蜂須賀正勝の子):阿波一国 (18.3万石)

小早川隆景:伊予一国 (36.6万石)

脇坂安治:淡路国 洲本城 (3万石)

加藤嘉明:淡路国 志知城/志智城 (1.5万石)

7月11日、秀吉が従一位 関白に叙任される。

また妻のねねは従三位に叙任され、北政所の名を与えられる。

この頃、羽柴信吉は羽柴秀次へ改名する。

越中・飛騨国を平定

天正13年(1585年)8月、秀吉が前田利家、織田信雄らと出陣。小牧長久手の戦いで徳川・織田信雄方についた佐々成政を攻撃するため越中へ侵攻する。

8月26日、佐々成政が降伏する。同時に越前の金森長近に飛騨の姉小路氏攻撃を命じ、飛騨国を平定する。

秀吉は佐々領を越中東半国の新川郡のみとして減封し、佐々成政には妻子ともに大坂へ移住させる。

越中の残り3郡は前田利家の嫡男 利家に与え、独立大名の格式を認める。また翌年に飛騨を金森長近に与える(越前大野から転封)。

国替え

天正13年(1585年)閏8月~9月、秀吉が大規模な国替えを実施する。

紀伊・和泉・大和 (三国で83.4万石):羽柴秀長 ※大和を加増

播磨神東郡内 (500石):福島正則 ※安堵

播磨三木 (3万石):中川秀政(摂津茨木から転封)

播磨明石 (4万石):高山右近(摂津高槻から転封)

近江八幡 (43万石 ※宿老含む):羽柴秀次(補佐に田中吉政ら)

近江坂本 (5万石):浅野長吉(長政)(京都奉行)

近江長浜 (2万石):山内一豊

近江佐和山 (4万石):堀尾吉晴

近江水口 (6万石):中村一氏

摂津能勢郡 (1万石):脇坂安治(その後、大和高取(2万石)、淡路洲本(3万石))

摂津豊島郡 (3万石):加藤清正(翌年に蔵入地として播磨飾東郡)

但馬出石 (5.3万石):前野長康(播磨三木から転封)

河内 (24.2万石):直轄領

淡路津名・三原 (1.5万石):加藤嘉明(翌1586年)

讃岐 (12.6万石):仙石秀久(うち2万石は三好存保)

讃岐小豆島 (推定3000石):小西行長

阿波 (18.3万石):蜂須賀家政(うち1万石は赤松則房)

伊賀 (10万石):筒井定次(秀長与力) ※大和から転封(減封)

美濃大垣 (2.5万石):一柳直末

伊勢松ヶ島 (12万石):蒲生氏郷 ※天正12年(1584年)6月に転封(加増)

若狭 (8.5万石):丹羽長重 ※佐々成政討伐の際に内応したとの疑いにより越前・加賀南半国二郡を没収

越前北ノ庄 (18万石):堀秀政

越前府中 (12万石):木村重茲

越前東郷 (15万石):長谷川秀一

越前敦賀 (5万石):蜂屋頼隆

越中(東一郡) (推定11万石):佐々成政 ※越中東一郡に減封、佐々成政は大坂へ出仕

越中(西三郡) (推定27万石):前田利長 ※加賀松任から転封(加増)

加賀半国・能登 (推定40万石):前田利家 ※安堵

備前・美作 (40.9万石):宇喜多秀家 ※安堵

伊予 (36.6万石):小早川隆景(毛利家臣として受領)

土佐 (9.8万石):長曽我部元親

(参考文献:『天下統一 信長と秀吉が成し遂げた「革命」』藤田 達生(著) 中公新書、その他資料)

この国替えにより畿内は主に一門衆や直臣が統治することになる。

大和国を与えられた羽柴秀長は郡山城主となる。郡山城の曲輪を多く普請し、城郭を拡大させる。また商売を郡山城下町のみに限定し、城下町を発展させる。

秀長が大和国に入ったことで、大和国の守護権を持ち統治していた興福寺の支配領地は縮小される。

近江八幡を与えられた羽柴秀次(18歳)には補佐役として田中吉政、山内一豊、堀尾吉晴、中村一氏、一柳直末がつく。

秀吉の指示により秀次は琵琶湖の畔に近江八幡城 (八幡山城) を築城。城下町は商業に適した碁盤目状の町割りや八幡堀の水運を開いて安土城下の町民を移転させる。翌年には八幡楽市楽座を制定し、商業発展の基礎を築く。

9月14日、秀吉が有馬温泉へ湯治に向かう。石田三成・増田長盛・大谷吉継も同行する。【宇野主水日記】

10月、長曽我部元親が上洛。大坂城で秀吉に謁見、臣従を誓う。

10月、九州の島津氏と大友氏に停戦命令を出す。(この後秀吉は大友氏を服属させ島津氏が停戦令に従わなかったことを理由に九州出兵を行う)

10月17日、秀吉が真田昌幸へ、昌幸から従属の申請を受け入れることを伝える。【真田家文書】

11月13日、徳川譜代家臣の石川数正が突如出奔、秀吉につく。妻子、家臣とともに岡崎城を出る。

石川数正が預かっていた人質の小笠原貞政(秀政)も同行し、豊臣家臣となる。(小笠原貞政の父で信濃松本の小笠原貞慶(天正壬午の乱で徳川家臣となった)も豊臣傘下に入る)

11月19日、秀吉は真田昌幸へ、翌年1月15日に家康討伐のため出陣すること、真田昌幸からも兵を出すよう伝える。【松丸憲正氏所蔵文書】

天正13年(1585年)11月29日、天正大地震が発生。北陸、東海、近畿で大きな被害が出る。

「11月29日子の刻(23時~1時)、大地震があり住居が壊れんばかりに揺れ暫く止まなかった。(京都の寺院の)祭壇や石垣の多くが崩れ、町では家屋が倒壊して死者が多数出た。丹後・若狭・越前では波が打上がり家屋を押し流し、死者の数はわからないほどだ。」【兼見卿記】

「堺と都からその周辺一帯にかけて、きわめて異常で恐るべき地震が起った。それはかつて人々が見聞したことがなく、往時の史書にも読まれたことのないほどすさまじいものであった。

というのは、日本の諸国でしばしば大地震が生じることはさして珍しいことではないが、本年の地震は桁はずれて大きく、人々に異常な恐怖と驚愕を与えた。

それは日本の十一月一日(※日付は誤り)のことで、(我らの暦の1586年の)一月の何日かに当るが、突如大地が震動し始め、しかもふつうの揺れ方ではなく、ちょうど船が両側に揺れるように震動し、四日四晩休みなく継続した。」

「その後四十日間、地震は中断した形で、日々が過ぎたが、その間一日として震動を伴わぬ日とてはなく、身の毛のよだつような恐ろしい轟音が地底から発していた。」

「近江の長浜という城がある地に、人家千戸を数える町がある。そこでは地震が起り、大地が割れ、家屋の半ばと多数の人が呑みこまれてしまい、残りの半分の家屋は、その同じ瞬間に炎上し灰燼に帰した。」

「(若狭国では)海が荒れ立ち、高い山にも似た大波が、遠くから恐るべき唸りを発しながら猛烈な勢いで押し寄せてその町に襲いかかり、ほとんど痕跡を留めないまでに破壊してしまった。

高潮が引き返す時には、大量の家屋と男女の人々を連れ去り、その地は塩水の泡だらけとなって、いっさいのものが海に呑みこまれてしまった。」

「伊勢の国にも大異変があって、このたびの地震と、その驚愕すべき破壊の中には亀山と称する城の倒壊も混じっていた。

これら上記の諸国では、巨大な口を開いた地割れが生じ、万人に恐怖をもたらした。その割れ目からは、黒色を帯びた泥状のものが立ち昇り、ひどく、かつ忌むべき臭気を放ち、そこを通行する者には堪え難いほどであった。」

「この地震が続いた間、およびその後の数日間はこの話で持ちきりで、異教徒たちは、日々目撃することや、遠隔の地の惨状を耳にするたびに、言いようもない恐怖に打ちのめされた。

だがその後、ごくわずかの月日を経てからは、まるで何事も生じなかったかのように、地震について話したり思い出したりする者はいなくなった。」

秀吉は地震発生当時は近江の坂本城にいたが、地震後に大坂城へ移動する。

大坂城では羽柴秀長の屋敷が倒壊するが、天守に大きな被害はなく秀吉は喜び、お礼の参拝を行う。

12月10日、羽柴秀勝(信長の四男)が病死(18歳)。(秀吉の長男 羽柴秀勝 (石松丸) (生母は側室と言われる) が天正4年 (1576年) に7歳で亡くなったため、信長との養子縁組で羽柴家に入っていた。※秀次の弟 羽柴秀勝とは別人物)

天正13年、秀吉は和泉国の貝塚道場に本山を置いた顕如を呼び戻し、大坂城の北にある天満を所領として与え、新たな本山として天満本願寺を建設させる。(壁や堀を囲うなどは禁止とされた)

天正14年(1586年)

天正14年(1586年)1月9日、秀吉が上杉景勝へ、家康討伐のため2月10日に出陣すること、上杉からも兵を出すよう伝える。【出雲熊野神社文書】

1月24日、秀吉が織田信雄を通じて家康に従属を求める。家康は秀吉へ従属を伝え、交渉が行われる。

2月8日、家康と和睦がまとまり、討伐中止を決定する。【一柳文書】

2月22日、秀吉は妹の朝日姫 (旭姫) (異父妹という説も有り)を家康の後妻とする縁組を持ちかける。家康は了承し、代理として榊原康政が上洛して結納を取り交わす。

(秀吉は事実上の人質として朝日姫を送り、家康を服従させようとした)

2月、聚楽第の建築が始まる。

「大坂城の工事に4万人以上が従事していたのと同時に、それと同じくらいの人たちが都での工事にいそしんだ。」

「強制労働の人々は遠国、僻地の者であり、莫大な経費や労苦を強いたのは、謀反や反乱を企てる機会を与えぬためである。己も家臣も滅び行くのに接し、絶望のあまり切腹して自殺する者もかなりいた。」【フロイス日本史】(要約)

1月以降、大坂城下町で、毎夜人夫への辻斬りが連日発生する(千人斬り)。

2月21日、秀吉は事件を聞き、曲事として町奉行を追放処分とし、捕らえた者には黄金二十枚を与えると高札を立てる。

このとき大谷吉継が犯人との噂が流れる。

「悪瘡気につきて、千人殺してその血をねぶれば彼の病平癒するとて此の儀申し付く云々」【宇野主水日記】

「3月3日、この度大坂、京都辺りで千人切りがあり、すでに5,60人が斬られた。」【多聞院日記】

3月8日、犯人として大名衆の息子 宇喜多次郎九郎ら5人が捕らえられ、処刑される。「大谷吉継の噂は雑説であった。」【宇野主水日記】

4月6日、大友宗麟が上洛し秀吉に臣従する。大友領は島津の攻撃を受けていたため、大友宗麟は秀吉に援軍を求める。大友宗麟は所有していた名物茶器 天下三肩衝の一つ「新田肩衝」を秀吉に献上する。

天正14年春、信濃松本の小笠原貞慶が上洛、秀吉に謁見する。

5月4日、イエズス会日本副管区長ガスパル・コエリョが大坂城で秀吉に面会。秀吉は一行を天守閣最上階に案内する。

秀吉は日本を秀長に譲り、自身は朝鮮とシナを征服することに従事したいと宣教師に大船2船の援助を求める。征服後はシナ人をキリシタンにすること、将来は日本人の大部分がキリシタンになろうと伝える。また秀吉は宣教師の居住を自由に許可、教えを説くための特権を付与し布教に協力すると伝える。【フロイス日本史】

5月14日、2月に家康との縁組を取り交わした秀吉の妹 朝日姫 (旭姫) が大坂城を出発、5月14日、150名余の花嫁行列が浜松城へ到着する。

朝日姫(44歳)は婚礼の儀式を行い、家康(45歳)の継室となる。(朝日姫は駿府に居住したため駿河御前と呼ばれる)

5月22日、蜂須賀正勝が大坂の自邸で死去(61歳)。

6月14日、上杉景勝が上洛、秀吉に謁見する。同時期に信濃国衆の木曽義昌も上洛、謁見する。

7月17日、秀吉は上洛しない真田家を家康に攻撃させることを決定する。【家忠日記】

7月24、正親町天皇の第一皇子 誠仁親王が急死する(35歳)。

その後11月7日に正親町天皇が孫の和仁親王(誠仁親王の皇子)に譲位、11月25日、和仁親王は後陽成天皇として即位する。

8月3日、石田三成・増田長盛が上杉景勝へ、真田昌幸は表裏比興の者であるため成敗を加えること、家康が攻撃を行うので景勝は一切支援しないようにと伝える。【杉原謙氏所蔵文書】

8月7日、家康へ真田家攻撃を延期するよう伝える。【家忠日記】

天正14年(1586年)8月、九州征伐を開始。先鋒隊として毛利輝元、黒田官兵衛、吉川元春、小早川隆景らが豊前、豊後へ侵攻する。

10月初旬、黒田官兵衛・毛利軍が小倉城を占領、香春岳城(城主 高橋元種)を水攻めで降伏させる。また豊前の国衆を降伏させ上毛郡、築城郡、宇佐郡を平定する。

10月、水軍の脇坂安治、加藤嘉明に下関へ兵糧を輸送させる。

9月、朝廷より豊臣の姓を授かり、豊臣秀吉と名乗る。

秀吉はそれまでの羽柴筑前守の称号を前田利家に譲る。

9月9日、滝川一益が越前にて死去(62歳)。

10月5日、石田三成・増田長盛が上杉の直江兼続へ、景勝上洛の際に真田討伐後は真田領を与えるとしたが、成敗を中止することを伝える。【覚上公御書集】

家康の上洛

天正14年(1586年)9月26日、豊臣秀吉が家康へ上洛を求める使者を送り、家康が浜松城を出発、岡崎城へ入る。

岡崎城で議論が行われ、家臣一同は上洛を反対するが家康は上洛を決定する。【三河物語】

10月18日、秀吉は家康の上洛が遅いことから、母の大政所(74歳)を見舞い(人質)として送り、大政所が岡崎城へ到着する。

家康は大政所を任せた井伊直政と大久保忠世へ、自分に万一のことがあれば大政所に腹を切らせること、妻の朝日姫は助命して返すことを伝える。【三河物語】

10月20日、これにより家康が酒井忠次、榊原康政らと大坂へ向かう。

10月26日、大坂へ入り、秀長邸に宿泊する。その夜家康の宿舎に秀吉が訪れる。奥の座敷に入り、酒を酌み交わす。【家忠日記】

10月27日、大坂城で家康が秀吉に謁見、臣従を誓う。

11月11日、家康が岡崎へ戻り、その後浜松へ帰還する。

11月12日、井伊直政の警護のもと、大政所が大坂へ引き返す。

11月4日、秀吉が上杉景勝へ書状を送る。上洛の際に伝えた通り、真田・小笠原・木曽は家康に服属させること、真田討伐は景勝のために中止したこと、景勝からも真田へ赦免を伝えるようにと伝える。【上杉家文書】

11月21日、秀吉が真田昌幸へ、曲事であったが赦免するので上洛するようにと伝える。【真田家文書】

天正14年(1586年)12月12日、戸次川の戦い。

長宗我部元親・仙石秀久・大友義統(兵数5,000)が海路より豊後に上陸。

秀吉は自身の出陣で島津を攻撃するため、長宗我部元親・仙石秀久に府内城での籠城を指示する。(秀吉は黒田・中国勢、淡路・阿波勢の兵30,000を合流させる予定だった)

しかし仙石秀久は攻撃を決定、島津軍(兵数18,000)の攻撃を受けている大友領 鶴賀城の救援に向かう。

戸次川を挟んで島津家久軍(兵数10,000)と対峙。仙石・長宗我部隊は渡河中に伏兵の鉄砲攻撃を受け、大敗する。この戦いで長宗我部元親の嫡男 信親(22歳)、石谷頼辰、十河存保(33歳)と十河存之が討死する。

【フロイス日本史】戸次川の戦いを開く

天正14年(1586年)12月25日、豊臣秀吉が太政大臣(朝廷の最高官位)に叙任される。

天正14年、里見義頼が秀吉に服従を申し出る。

<徳川家>

天正13年(1585年)2月5日、引き続き秀吉軍に備えるため領国の百姓を動員し、吉良城 (東条城) の普請を行う。その後も岡崎城、東部城の普請を行う。

7月、上野 沼田領の真田昌幸は、天正壬午の乱後の徳川と北条の和睦条件として、沼田領は北条の切り取り次第とされたことで徳川・北条と決別する。

真田昌幸は上杉家に従属するため、次男の真田信繁を人質として上杉家に送る。

8月、駿府城の普請を開始する。

第一次上田合戦

天正13年(1585年)閏8月、真田昌幸の寝返りを知った家康が真田討伐を決定。

鳥居元忠、大久保忠世、井伊直政(兵数7,000)が浜松から出陣、上野へ進軍する。

閏8月2日、上田城の真田昌幸(兵数2,000)を攻撃する。

真田昌幸は城外へ討って出た後退却、徳川軍は追撃して城内へ侵入するが伏兵攻撃を受ける。徳川軍は城から退却、砥石城から真田信幸の追撃を受け、神川の増水により多くの溺死者を出す。

沼田城(城主 矢沢頼綱)へは北条氏規が連携して攻撃を行う。

その後、徳川軍は支城の丸子城攻略に向かうが、こちらも防戦され落城できず、20日間対峙が続く。

閏8月28日、徳川軍は上田から撤退する。

10月28日、北条家の宿老による起請文と、徳川家の宿老による起請文が交わされ、北条家と徳川家で秀吉に対抗する。(秀吉は6月頃より北条・徳川の討伐を表明していたため、その対抗策となる)

11月13日、譜代家臣の石川数正が突如出奔、秀吉につく。妻子、家臣とともに岡崎城を出る。

石川数正が預かっていた人質の小笠原貞政(秀政)も同行し、豊臣家臣となる。(小笠原貞政の父で信濃松本の小笠原貞慶(天正壬午の乱で徳川家臣となった)も豊臣傘下に入る)

11月28日、秀吉から織田長益ら講和の使者が来るが、講和に至らず帰国する。

11月28日、家康が北条氏規へ書状を送る。

「去る二十二日の御状を拝見しました。石川数正の出奔後、こちらの処置は領内へ堅固に守るよう申し付けました。上方(秀吉)のことは、今のところ変わったことはありません。状況は安心できると思います。」【高岡市立博物館】

また家康は北条氏規の加勢についても感謝を述べる。

11月19日、秀吉が真田昌幸へ、翌年1月15日に家康討伐のため出陣すること、真田昌幸からも兵を出すよう伝える。【松丸憲正氏所蔵文書】

天正13年(1585年)11月29日、天正大地震が発生。北陸、東海、近畿で大きな被害が出る。

天正14年(1586年)1月9日、秀吉が上杉景勝へ、家康討伐のため2月10日に出陣すること、上杉からも兵を出すよう伝える。【出雲熊野神社文書】

天正14年1月24日、秀吉は織田信雄を通じて、家康に従属を求める。家康は秀吉へ従属を伝え、交渉が行われる。

2月8日、秀吉との和睦がまとまり、秀吉は家康の討伐中止を決定する。【一柳文書】

2月22日、秀吉は妹の朝日姫 (旭姫) (異父妹という説も有り)を家康の後妻とする縁組を持ちかける。家康は了承し、代理として榊原康政が上洛して結納を取り交わす。

(秀吉は事実上の人質として朝日姫を送り、家康を服従させようとした)

2月26日、家康が北条氏政と会うため駿河へ出発。

3月8日に黄瀬川を渡り北条領の三島で対面する。3月11日に徳川領の沼津で対面する。【当代記】

その後、北条領の惣河原で酒宴を催す。

家康は北条家に敵意がないことを示すため、伊豆との国境にある三枚橋城の武装解除を行う。

5月14日、2月に家康との縁組を取り交わした秀吉の妹 朝日姫が大坂城を出発、5月14日、150名余の花嫁行列が浜松城へ到着する。

朝日姫(44歳)は婚礼の儀式を行い、家康(45歳)の継室となる。(朝日姫は駿府に居住したため駿河御前と呼ばれる)

7月17日、真田家攻撃のため、家康が駿府へ出陣することが決まる。【家忠日記】

しかし8月7日、真田家攻撃を延期するよう伝えられる。【家忠日記】

家康の上洛

天正14年(1586年)9月26日、豊臣秀吉が家康へ上洛を求める使者を送り、家康が浜松城を出発、岡崎城へ入る。

岡崎城で議論が行われ、家臣一同は上洛を反対するが家康は上洛を決定する。【三河物語】

10月18日、秀吉は家康の上洛が遅いことから、母の大政所(74歳)を見舞い(人質)として送り、大政所が岡崎城へ到着する。

家康は大政所を任せた井伊直政と大久保忠世へ、自分に万一のことがあれば大政所に腹を切らせること、妻の朝日姫は助命して返すことを伝える。【三河物語】

10月20日、家康が酒井忠次、榊原康政らと大坂へ向かう。

10月26日、大坂へ入り、秀長邸に宿泊する。その夜家康の宿舎に秀吉が訪れる。奥の座敷に入り、酒を酌み交わす。【家忠日記】

10月27日、大坂城で家康が秀吉に謁見、臣従を誓う。

11月5日、京に入り、家康が正三位に叙任される。

11月11日、家康が岡崎へ戻り、その後浜松へ帰還する。

11月12日、井伊直政の警護のもと、大政所が大坂へ引き返す。

12月4日、家康は17年間居城とした浜松城を離れ、駿府城へ移る。(駿府城は前年より今川館跡地に工事を開始)

駿府城の普請は続き、天正17年 (1589年) 2月に松平家忠が「小天守」を普請、4月に完成となる。【家忠日記】

<北条家>

天正13年(1585年)1月、前年末に占領した金山城・館林城は直轄領とし、由良国繁は桐生城、長尾顕長は足利城に入る。

5月、徳川から沼田領引き取りのため、北条氏直が上野へ進軍する。

天正壬午の乱後の徳川と北条の和睦条件として、家康から沼田領の譲渡を迫られた真田昌幸は自身が獲得した領地であるとして譲渡に反発、抵抗する。

氏直は沼田領を引き取れず帰還する。

その後、真田昌幸は上杉家へ離反する。

閏8月、徳川軍の鳥居元忠、大久保忠世、井伊直政(兵数7,000)が上田城の真田昌幸(兵数2,000)を攻撃する。(第一次上田合戦)

しかし徳川軍は真田昌幸の作戦に敗北し、退却する。

閏8月、同時に連携して北条氏規も真田の沼田城(城主 矢沢頼綱)を攻撃するが、落城できず退却する。

10月28日、北条家の宿老による起請文を徳川家へ送る。徳川家からも宿老による起請文が届けられ、北条家と徳川家で秀吉に対抗する。

(秀吉は6月頃より北条・徳川の討伐を表明していたため、その対抗策として両家が連携している)

11月、下総の千葉氏当主 千葉邦胤が5月に家臣に暗殺されたことで内紛が起き、氏直が出陣して千葉家中を鎮圧する。

千葉領には北条氏政の七男 直重を下総 佐倉城に入れて婿養子とさせ、支配下に置く(直重が家督を継ぐのは4年後)。千葉邦胤の嫡男 重胤は人質として小田原に入る。

これにより千葉氏が正式に北条の家臣となる。

天正13年(1585年)11月29日、天正大地震が発生。北陸、東海、近畿で大きな被害が出る。

12月、氏直は続けて下野の宇都宮領へ侵攻する。宇都宮方の壬生義雄が北条方に従属する。

天正14年(1586年)1月、北条方の長尾顕長が唐沢山城の佐野氏当主 佐野宗綱と交戦して勝利、佐野宗綱は戦死する。

佐野宗綱には嫡子がいなかったため、家中は佐野房綱など佐竹氏から養子を迎える派と、北条家から養子を迎える派に分かれる。

1月24日、秀吉は織田信雄を通じて、家康に従属を求める。家康は秀吉へ従属を伝える。

2月8日、秀吉と徳川家の和睦がまとまり、秀吉は家康の討伐中止を決定する。【一柳文書】

3月、和睦を受け、氏政と家康が対面する。

2月26日、家康が氏政と会うため駿河へ出発。

3月8日に黄瀬川を渡り北条領の三島で対面する。3月11日に徳川領の沼津で対面する。【当代記】

その後、北条領の惣河原で酒宴を催す。

家康は国境にある三枚橋城の武装解除を行う。

4月、北条軍が佐野領、皆川領へ侵攻、5月に宇都宮方の皆川広照が北条方に従属する。

6月下旬、北条軍が宇都宮国綱の多気山城を攻撃する。(宇都宮国綱は劣勢となり本拠を宇都宮城から多気山城に移している)

8月、北条軍が佐野領へ侵攻、8月22日に佐野氏の跡継ぎ問題が起きている唐沢山城を占領する。佐野氏当主として氏康の六男 氏忠を養子として送り、佐野氏忠として統治させる。

北条から養子を迎えたことで、反対派の佐野家臣 佐野房綱・山上道及は出奔、秀吉に仕える。

天正14年、北条家は下野南西部、千葉氏の下総を領国化したことで、伊豆・相模・武蔵・上野半国・下野一部・常陸一部・下総・上総半国の最大版図となる。

10月、家康が上洛、大坂城で秀吉と対面する。

<上杉家>

天正13年(1585年)、真田家が服従し上杉家臣となる。真田昌幸の次男 信繁を人質に取る。

8月、秀吉が越中の佐々成政を攻撃。越中を前田利家、佐々成政に与えたため、上杉軍は越中から兵を引き上げる。

閏8月、徳川軍が上田城の真田昌幸を攻撃(第一次上田合戦)。真田へ援軍を出す余力はなく、家康の侵攻に備え北信濃の諸城を普請する。

天正14年(1586年)5月20日、上杉景勝が上洛のため春日山城を出発。【上杉家文書】

6月14日、景勝が上洛。大坂城で秀吉に謁見する。秀吉から黄金の茶室や天守閣を案内され、茶会が催される。

7月6日、春日山城へ帰還する。

8月3日、石田三成・増田長盛が上杉景勝へ、真田昌幸は表裏比興の者であるため成敗を加えること、家康が攻撃を行うので景勝は一切支援しないようにと伝える。【杉原謙氏所蔵文書】

10月、新発田領の新潟城、沼垂城を攻略する。

10月5日、石田三成・増田長盛が直江兼続へ、景勝上洛の際に真田討伐後は真田領を与えるとしたが、成敗を中止することを伝える。【覚上公御書集】

11月4日、秀吉より景勝へ書状が届く。上洛の際に伝えた通り、真田・小笠原・木曽は家康に服属させること、真田討伐は景勝のために中止したこと、景勝からも真田へ赦免を伝えること、また新発田の討伐に専念することを伝えられる。【上杉家文書】

新発田方の新潟衆・沼垂衆が離反、景勝につく。

<南部家>

天正13年(1585年)3月、津軽の大浦為信(兵数1,000)が油川城を占領し、外が浜を支配下に置く。

4月、南部軍の東政勝(兵数3,000)が大浦方の浅瀬石城を攻撃。大浦為信と同盟を結ぶ浅瀬石城主 千徳政氏が防ぎ、南部軍は退却する。

<伊達家>

天正13年(1585年)3月、佐竹義重は蘆名氏・大内氏と田村氏の対立が続いていることから、伊達政宗へ和睦の仲介へ加わるように伝え、政宗も了承する。

しかし4月、伊達政宗が佐竹家へ使者を出し、大内氏と手切れしたことを伝える。(これにより伊達・田村氏の連合と、大内・佐竹・蘆名・二階堂・二本松・石川氏の連合で対立が決定となる)

天正13年(1585年)5月、伊達政宗が蘆名領へ侵攻する。5月、檜原城を落城させる。しかし、蘆名家臣の猪苗代盛国の内応に失敗したため、檜原城に後藤信康を入れて撤退する。

天正13年閏8月、伊達政宗と田村氏の連合軍が大内領の小手森城を攻撃、伊達成実の策により小手森城を落城させる。

政宗は城内の住民や犬までも含め1000余名の撫で切りを断行する。

大内定綱は居城の小浜城を捨て、畠山氏の二本松城、その後蘆名領へ逃亡する。

政宗は小浜城に入り、二本松氏攻撃の拠点とする。(以降1年間小浜を拠点に滞在する)

天正13年10月、二本松城の畠山義継は危機を感じ、伊達家との取次役の伊達実元へ詫びを入れる。伊達実元は政宗に畠山氏の攻撃は不要と進言するが、政宗は聞き入れず攻撃を準備する。

次に畠山義継は父の伊達輝宗を訪れ、仲介を依頼する。輝宗と政宗は畠山義継の要望する家臣らの領地安堵について協議するが、政宗は嘆願を拒否、無条件降伏させる。

10月8日、畠山義継は宮森城にいる輝宗に礼を述べるため訪問するが、突然義継が輝宗を拉致し、二本松城へ向かう。しかし政宗は父の輝宗もろとも畠山義継を射殺する。※政宗は現場におらず政宗の追っ手が射殺したとも言われる。

天正13年(1585年)11月、人取橋の戦い。

伊達政宗は二本松城を攻撃、包囲する。二本松氏は畠山義継の従弟 新城盛継が義継の息子 国王丸を擁立し、佐竹・蘆名氏と組み伊達家に対抗する。

援軍として佐竹・蘆名・二階堂・岩城氏ら連合軍が到着する。

11月17日、伊達政宗軍(兵数7,000)と佐竹・蘆名連合軍(兵数30,000)が人取橋で合戦。兵力で劣る伊達軍は敗北となり、政宗自身も鎧に矢1筋、銃弾5発を受ける。

殿軍を務めた鬼庭良直の活躍により、伊達政宗は戦場を脱出、鬼庭良直は討死となる(73歳)。

政宗は岩角城に入り明日の合戦に備えるが、佐竹軍の陣では北条に降伏した江戸重通の侵攻など本国急変の報せにより、佐竹連合軍は撤退する。

連合軍の撤退後、政宗は小浜城へ引き返す。

天正14年(1586年)4月、伊達政宗が再び二本松城を攻撃する。7月、相馬義胤の仲介により両軍が和睦する。和睦条件として国王丸は退去して蘆名氏へ亡命することとなり、政宗が二本松城を占領する。

8月、政宗が米沢へ帰還する。

政宗は論功行賞を行い、内応した者への知行や、城主の配置を伝える。二本松城には伊達成実、大森城には片倉景綱、塩松城には白石宗実を配置する。(白石城には屋代景頼が入る)

天正14年10月9日、田村清顕が死去する。

田村氏は嫡子がおらず、娘の愛姫も嫡子がいないため当主不在となる。

田村清顕の娘 愛姫は伊達政宗の正室であり、田村清顕の妻 於北は相馬盛胤の妹(相馬義胤の叔母)であることから、田村家中は伊達派、相馬派に分かれる。

また家中は重臣の田村月斎と田村梅雪斎の権力争いが始まり内紛が起きる。

天正14年11月、政宗が最上義光と大宝寺義興の和睦仲介を行う。しかしその後最上義光が大宝寺領を攻撃したことから、政宗は最上義光を非難する。(最上義光も政宗の蘆名氏攻撃を非難しており、関係は悪化していた)

※参考文献:『「奥州の竜」伊達政宗 最後の戦国大名、天下人への野望と忠誠』佐藤貴浩(著) 角川新書

<最上家>

天正14年(1586年)、大宝寺氏が治める庄内地方で内乱が発生、当主 大宝寺義興と最上方となっていた大宝寺家臣の東禅寺義長が交戦する。最上義光は東禅寺義長を支援、庄内北部の飽海郡を占領する。

<真田家>

天正13年(1585年)6月、真田昌幸は天正壬午の乱後の徳川と北条の和睦条件として、沼田領が北条の切り取り次第とされており、家康から譲渡を迫られると、徳川家と決別する。

真田昌幸は上杉の配下に入るため、次男の真田信繁を人質として上杉家に送る。

7月15日、上杉景勝は真田昌幸へ起請文を送り、屋代秀正の旧領更級・埴科二郡とその他の所領を与えることとする。

天正13年(1585年)閏8月2日、第一次上田合戦。

徳川家康が真田討伐を決定。鳥居元忠、大久保忠世、井伊直政(兵数7,000)が浜松から上野へ出陣する。

閏8月2日、上田城の真田昌幸(兵数2,000)を攻撃する。

真田昌幸は城外へ討って出た後退却し、徳川軍を城内へ侵入させ伏兵攻撃を行う。退却する徳川軍に砥石城から真田信幸(昌幸の嫡男)が追撃を加え、神川の増水で徳川軍は多くの溺死者を出す。

徳川軍は支城の丸子城攻略を行うが、こちらも防戦され落城できず、約20日間の対峙が続く。

閏8月28日、徳川軍は上田から撤退する。

8月末に上杉から援軍が到着、上杉軍により上田城の普請が行われる。

上田合戦後、徳川方の信濃小県郡の祢津氏が上杉方についたため、真田昌幸が小県郡を統一する。

10月10日頃、真田昌幸が秀吉に通じるため書状を送る。

10月17日、秀吉が真田昌幸へ、昌幸から従属の申請を受け入れることを伝える。【真田家文書】

11月、昌幸の次男 真田信繁が秀吉に仕える。

天正14年(1586年)5月頃、北条軍が沼田城を攻撃するが撃退する。【加沢記】

8月、秀吉から、上洛しなければ家康に真田を攻撃させるとの書状が届く。

8月7日、秀吉は家康へ、真田家攻撃を延期するよう伝える。【家忠日記】

8月27日、矢沢頼綱が北条方の中山城を攻略する。【吾妻記】

11月21日、秀吉が真田昌幸へ、曲事であったが赦免するので上洛するようにと伝える。【真田家文書】

天正14年、北条領の中山城を占領する。

<毛利家>

天正13年(1585年)初頭、羽柴領との国境が画定、講和が成立する。備中南部は高梁川を境とし、備中高松城は羽柴領、備中松山城は毛利領と決まる。

1月、蜂須賀正勝・黒田官兵衛が毛利に、秀吉が紀伊と四国攻撃をすること、元親から連絡があるが秀吉は受け入れないこと、毛利に土佐と伊予を与える、と伝えられる。【小早川家文書】

天正13年、秀吉による四国平定後は伊予に小早川隆景、安国寺恵瓊らが入る。(小早川隆景は伊予の国衆 河野氏、西園寺氏と婚姻関係にあった)

11月、小早川隆景が能島水軍の村上武吉・元吉父子に、拠点である能島務司城・中途城の退去を命じる。(村上武吉・元吉は屋代島、能美島へ移り、その後小早川隆景の筑前移封とともに長門へ入る)

天正14年(1586年)8月、九州征伐の先鋒隊として毛利輝元、黒田官兵衛、吉川元春、小早川隆景らが豊前、豊後へ侵攻。

10月初旬、黒田官兵衛・毛利軍が小倉城を攻略、香春岳城(城主 高橋元種)を水攻めで降伏させる。また豊前の国衆を降伏させ上毛郡、築城郡、宇佐郡を平定する。

11月15日、吉川元春が豊前小倉城で死去(57歳)。吉川氏は嫡男の吉川元長が跡を継ぐ。

<宇喜多家>

天正13年(1585年)、宇喜多秀家が秀吉に従い、紀伊征伐、四国征伐に従軍する。

天正14年(1586年)、宇喜多秀家が九州征伐に従軍する。

<長宗我部家>

天正13年(1585年)4月、長宗我部軍が伊予国の西園寺公広を攻撃、降伏させる。

これにより、長宗我部元親が四国を平定する。※阿波 土佐泊城、讃岐 虎丸城、伊予 湯築城は戦闘中で落城していないという説有り。参考文献:津野倫明(著) 『長宗我部元親と四国』 吉川弘文館

6月、秀吉と交渉を続け阿波・讃岐の割譲と嫡男 信親の人質を提案するが、秀吉は毛利に伊予を与えることを優先する。

秀吉による四国攻めが開始され、秀吉軍・毛利軍が四国へ侵攻する。

7月25日、元親が降伏。土佐一国を安堵され、三男の信親を人質として大坂へ送る。

10月、元親が上洛。大坂城で秀吉に謁見、臣従を誓う。

天正14年(1586年)7月、秀吉が九州征伐を決定し、元親・信親に先手として出陣させる。

12月12日、戸次川の戦い。元親、仙石秀久(兵数5,000)が海路より豊後国に上陸。

秀吉は元親・仙石秀久に府内での籠城を指示するが、仙石秀久は攻撃を決定。島津の攻撃を受けている大友領の鶴賀城へ救援に向かう。

戸次川を挟んで島津家久軍(兵数18,000)と対峙。仙石秀久・長宗我部元親隊は渡河中に伏兵による鉄砲攻撃を受け、大敗する。この戦いで信親(22歳)、石谷頼辰、十河存保(33歳)と十河存之が討死する。

<大友家>

天正13年(1585年)2月、立花道雪・高橋紹運が龍造寺政家らと交戦を続ける。4月、龍造寺領の城島を攻撃して敗北する。

9月11日、柳川城の攻撃中に立花道雪が病死(73歳)。養子宗茂が跡を継ぐ。

9月、肥前勝尾城の筑紫広門が高橋紹運の留守をつき宝満山城を攻撃、占領する。秋月氏、原田氏も島津方につき大友領を攻撃する。

天正14年(1586年)3月、筑紫広門が島津から再び大友方につく。

4月6日、大友宗麟が上洛し大坂城で秀吉に臣従、援軍を求める。名物茶器 天下三肩衝の一つ「新田肩衝」を秀吉に献上する。

天正14年(1586年)7月27日、岩屋城の戦い。北上した島津軍の攻撃を受け城主 高橋紹運が討死、落城する。立花山城では立花宗茂が島津軍へ徹底抗戦を続ける。

その後秀吉の大軍が接近、これにより島津軍は撤退する。

島津軍の撤退後、立花宗茂が高鳥居城を攻撃して占領、宝満山城、岩屋城を攻撃して奪還する。

天正14年(1586年)12月、戸次川の戦い。援軍の豊臣軍とともに島津軍と戦うが、仙石・長宗我部隊が戸次川の渡河中に島津軍の伏兵より鉄砲攻撃を受け、大敗する。

島津軍は鶴賀城を落とし府内へ侵攻、大友義統は家臣を置いて竜王城へ撤退する。

<龍造寺家>

天正14年(1586年)4月13日、龍造寺政家が家臣へ、今後の領国の統治を鍋島直茂へ委任することを伝える。【藤龍家譜】

<島津家>

天正13年(1585年)6月、島津義弘が肥後八代へ名代として入る。

7月、阿蘇氏の筆頭家老であり御船城主の甲斐宗運が死去(77歳)。(1583年説も有り)

嫡男の甲斐親英が筆頭家老として継ぐ。

閏8月、甲斐親英は父の守勢に徹するべしとの遺言を守らず島津方の花山城を攻撃したため、島津軍から反撃を受ける。

島津軍が阿蘇氏の堅志田城を攻撃、落城させる。その後甲斐親英は御船城を放棄、岩尾城の阿蘇家当主 阿蘇惟光(2歳)は降伏する。

これにより阿蘇氏は滅亡、肥後国を平定する。

9月、筑後の大友領へ侵攻。山下城の蒲池氏が服従する。

9月、肥前 勝尾城の筑紫広門が大友方の高橋紹運の留守をつき宝満山城を攻撃、占領する。秋月氏、原田氏も島津方につき大友領を攻撃する。

その後島津家では豊後への侵攻が協議される。

天正14年(1586年)1月、秀吉から惣無事令(停戦命令)が届く。島津義久は軍議を行い、3月の豊後侵攻予定が延期される。

3月、筑紫広門が再び大友方に寝返る。秋月種実が立花山城の攻略を提案、島津本隊の出陣を求める。

5月、大坂で秀吉に面会していた鎌田政広が帰国。秀吉は九州国分を提案し、島津家は薩摩・大隅・日向・肥後半国・豊前半国と伝えられる。

義弘や家臣は豊後侵攻を提案していたが、義久は筑後侵攻を決定する。島津忠長・伊集院忠棟が先手として出陣する。

6月26日、義久が出陣。

7月10日、島津忠長・伊集院忠棟が筑紫広門の勝尾城を攻撃。筑紫広門を捕らえ、筑後大善寺に幽閉する。

(筑紫広門は翌年秀吉軍が九州へ侵攻すると寺を脱出、旧領を回復して秀吉に従う)

※島津軍は筑紫氏の鷹取城攻撃の際、沖田畷の戦いで龍造寺隆信を討った川上忠堅が、筑紫広門の弟 晴門と一騎打ちを行い、晴門を討ち取るが自身も腕に受けた傷がもとでその後死去する(29歳)。

天正14年(1586年)7月27日、岩屋城の戦い。島津忠長ら島津軍(原田氏・龍造寺・長野氏も加勢)が大友領の岩屋城(城主 高橋紹運)を包囲。総攻撃を行い、高橋紹運は討死する(39歳)。

8月6日、島津軍が宝満山城を攻略する。

天正14年(1586年)8月24日、立花山城の戦い。島津忠長が立花山城(城主 立花宗茂)を攻撃中に秀吉軍の先鋒隊が接近している報告を受ける。

この時島津義久・義弘・歳久ら主力は肥後八代にいたため、島津忠長・伊集院忠棟の島津軍は立花山城の包囲を秋月種実らに任せて撤退する。

10月、義久が豊後侵攻を決定。

義弘(兵数30,000)・家久(兵数10,000)が肥後から豊後へ侵攻する。

10月14日、義久が鹿児島を出陣、日向の塩見城へ入る。日向の家久は縣(延岡)から豊後へ侵攻する。

11月頃、義弘は豊後南郡へ侵攻。大友領の津賀牟礼城を攻略するが、岡城では抗戦に合い撤退する。

家久は府内占領のため北へ進軍、松尾城を拠点として諸城を攻略する。島津軍は大友宗麟が籠もる臼杵城攻撃と、鶴賀城攻撃の二手に分かれる。

12月6日頃、大友家臣 利光宗魚が守る鶴賀城(兵数3,000)を家久が攻撃開始。(利光宗魚は12月10日に流れ弾により戦死する)

天正14年(1586年)12月12日、戸次川の戦い。

秀吉軍の長宗我部元親・仙石秀久・大友義統(兵数5,000)が海路より豊後に上陸。

秀吉は自身の出陣で島津を攻撃するため、長宗我部元親・仙石秀久に府内へ入り籠城を指示する。(秀吉は黒田・中国勢、淡路・阿波勢の兵30,000を合流させる予定だった)

しかし仙石秀久は攻撃を決定、鶴賀城へ救援に向かう。

戸次川を挟んで島津家久軍(兵数18,000)と秀吉軍が対峙。島津軍は撤退の動きを見せると、仙石・長宗我部隊は渡河を開始する。しかし家久は反転して伏兵による鉄砲攻撃を行い、秀吉軍を壊滅させる。

この戦いで長宗我部元親の嫡男 信親(22歳)、石谷頼辰、十河(三好)存保(33歳)が討死する。

その後島津軍は杵築城を攻撃するが落城せず(翌年2月に撤退)。

12月13日、家久は府内へ入り越年する。

フロイスが島津軍の人身売買を記録する。

「薩摩軍が豊後で捕虜にした人々の一部は、肥後の国に連行されて売却された。その年、肥後の住民はひどい飢饉と労苦に悩まされ、我が身を養うことすらおぼつかない状態にあったから、買いとった連中まで養えるわけがなく、彼らはまるで家畜のように高米(島原半島)に連れて行かれた。かくて三会や島原の地では、時に四十名もが一まとめにされて売られていた。豊後の婦人や男女の子供たちを、二束三文で売却した。」【フロイス日本史】

(人身売買・奴隷狩りは武田・上杉など関東でも記録されている)