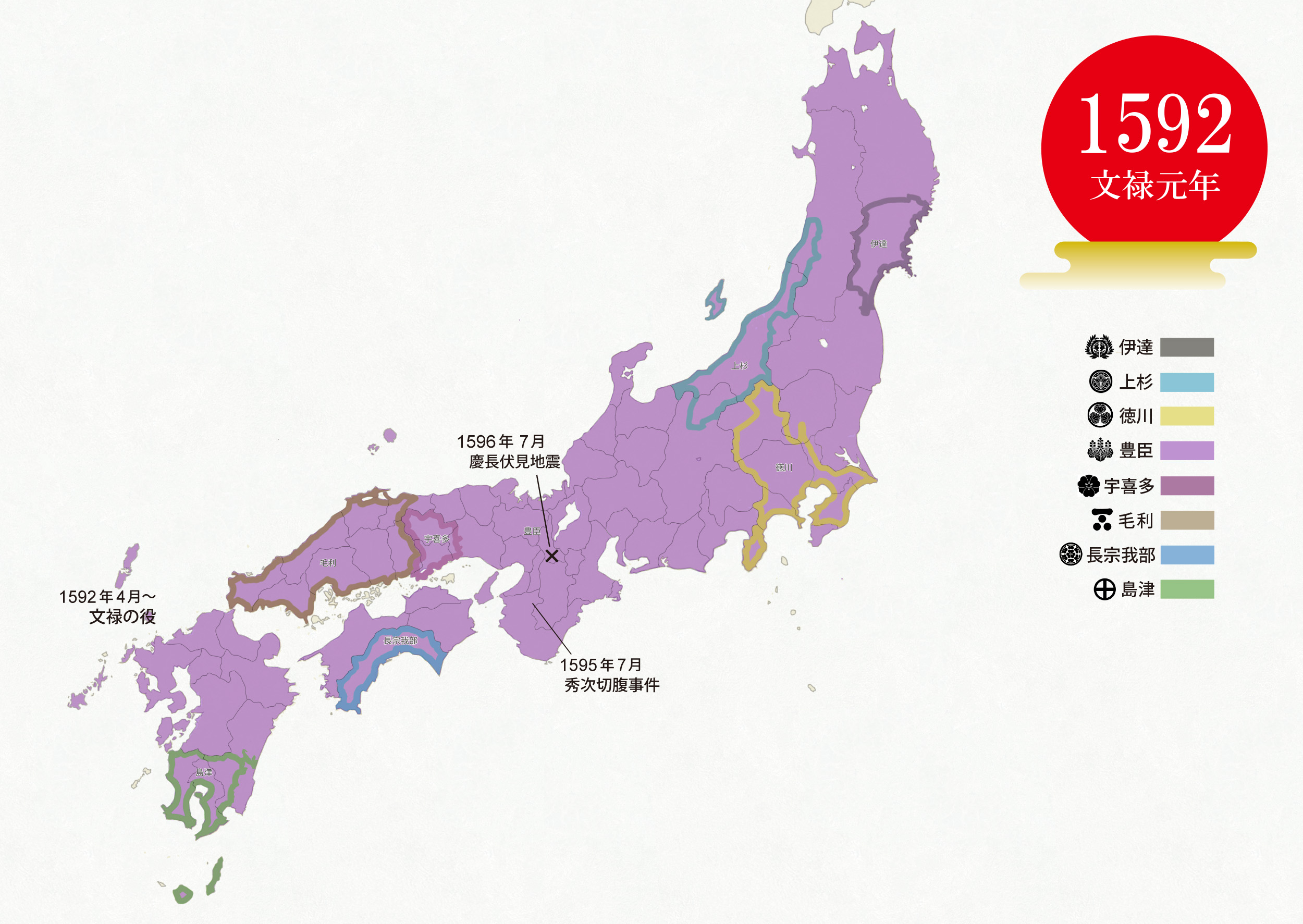

1592年 – 96年 文禄の役

大名目次:

※天正20年12月8日(西暦1593年1月10日)、元号が「文禄」に改元。※文禄5年10月27日(西暦1596年12月16日)、元号が「慶長」に改元。

<豊臣家>

文禄の役

<天正20年(1592年) ~ 文禄2年(1593年)>

天正20年(1592年)1月、全国の諸大名25万の兵が、肥前名護屋に集結する。

3月13日、豊臣秀吉が朝鮮出兵の陣立てを発令する。

<文禄の役(朝鮮出征軍)の編成 158,700人>「高麗へ罷渡人数事」【小早川家文書】

一番 18,700人

宗義智 (先導役 5,000) 、小西行長 (7,000) 、松浦鎮信 (3,000) 、有馬晴信 (2,000) 、大村喜前 (1,000) 、五島純玄 (700)

ニ番 22,800人

加藤清正 (10,000) 、鍋島直茂 (12,000) 、相良頼房 (800)

三番 11,000人

黒田長政 (5,000) 、大友義統 (6,000)

四番 14,000人

毛利吉成(森吉成) (2,000) 、島津義弘(10,000) 、高橋元種 (2,000) 、島津豊久、伊東祐兵、秋月種長

五番 25,000人

福島正則 (4,800) 、戸田勝隆 (3,900) 、長宗我部元親 (3,000) 、蜂須賀家政 (7,200) 、生駒親正 (5,500) 、来島通総・来島通之 (700)

六番 15,700人

小早川隆景 (10,000) 、小早川秀包 (1,500) 、立花宗茂 (2,500) 、高橋直次 (800) 、筑紫広門 (900)

七番 30,000人

毛利輝元 (30,000)

八番 10,000人

(総大将)宇喜多秀家 (10,000)

九番 11,500人

豊臣秀勝 (8,000) 、細川忠興 (3,500)

船奉行 9,200人 「ちやうせん国船手の勢」【天正記 第七巻】

九鬼嘉隆 (1,500) 、藤堂高虎 (2,000) 、脇坂安治 (1,500) 、加藤嘉明 (750) 、来島兄弟 (700) ら

(※水軍は毛利秀元、長宗我部元親、来島通総、宗義智ら各大名の兵力にも含まれる)

名護屋城滞陣 約100,000人

石田三成、大谷吉継ら

3月12日、名護屋を出陣した小西行長ら先鋒隊が、壱岐から対馬へ渡海する。それに続き各隊が渡海を開始する。

3月26日、秀吉が京都から肥前名護屋へ向け出陣する。

4月25日、秀吉が名護屋へ着陣する。

<各隊の進路>

※参考資料:『秀吉の朝鮮侵略』(日本史リブレット) 北島万次(著) 、佐賀県立名護屋城博物館「秀吉と文禄・慶長の役」展示絵図

※毛利輝元は御座所普請付近の街道を表示

※地図はOpenStreetMapを使用

天正20年(1592年)4月13日、釜山城の戦い。一番隊の小西行長、宗義智が半島に上陸、14日、釜山城(兵数600【フロイス日本史】)の攻撃を開始する。

釜山を攻略後、北へ約12kmにある朝鮮軍が防御拠点としていた東莱城(兵数5,000)を攻撃、2時間の戦闘で落城させる。

4月17日に加藤清正、黒田長政、毛利吉成らも釜山に上陸する。

小西行長が北進、4月25日に尚州で朝鮮軍に勝利。忠州へ向かう道中、小西行長が別の進路をとった加藤清正の隊と遭遇する。

「加藤清正が先に進もうとしたところ、小西行長が朝鮮の大半を征服したのは我が軍で先陣を命じられていると言うと、言い争いになりもう少しで殺傷沙汰になるところだった。」【フロイス日本史】

4月28日には漢城から出撃した朝鮮軍(兵数80,000 (または50,000))と忠州で戦闘、鉄砲攻撃により大勝。

朝鮮軍はこの敗戦により逃亡を始める。

漢城(現ソウル)の李氏朝鮮国王 宣祖は漢城の食料庫に火をつけ脱出、平壌へ撤退する。漢城では民衆の暴動が起き町が放火された。

秀吉軍は鉄砲の所有数が圧倒的に多く武力で勝り、序盤戦は次々に朝鮮軍との戦闘に勝利する。当時の李氏朝鮮には身分制度があり、賤民など階級に不満を持つ民衆が各地で暴徒化し秀吉軍に加わった。

4月、郭再祐が慶尚道で最初の義兵軍を立ち上げる。義兵活動は6月から政府に認められ本格化する。

天正20年(1592年)4月25日、豊臣秀吉が名護屋城に到着。

渡航に備え、釜山から漢城間に御座所(宿泊所)13ヵ所を普請するよう毛利輝元、蜂須賀家政、宇喜多秀家、中川秀政、九州衆に指示を出す。造りは粗末で茅葺きでもよいとした。【中川家文書】

5月3日、漢城入城。小西行長、加藤清正ら各隊が次々に首都の漢城(現ソウル)に入城する。(島津義弘は船の準備不足から5月3日にようやく釜山へ上陸、漢城入場が遅れる)

秀吉の命令は漢城攻略後は明への侵攻だったが、諸将は半島の安定支配を優先し八道の担当を決める。

咸鏡道:加藤清正、鍋島直茂、相良頼房

平安道:小西行長、宗義智、有馬晴信、松浦鎮信

黄海道:黒田長政、大友義統

江原道:毛利吉成、島津義弘、高橋元種、秋月種長、伊東祐兵

京畿道:戸田勝隆、長宗我部元親

忠清道:蜂須賀家政、福島正則

慶尚道:毛利輝元、毛利元康

全羅道:小早川隆景、毛利秀包、立花宗茂

(漢城:宇喜多秀家)

5月7日、玉浦海戦。李舜臣が巨済島東岸に停泊していた藤堂高虎らの水軍を攻撃。藤堂らの船数十隻が炎上する。

5月27日、臨津江の戦い。加藤清正、鍋島直茂、小西行長、黒田長政らが漢城を出陣、開城の南に流れる臨津江で対岸の朝鮮軍と対峙する。和平交渉を行うも朝鮮軍が渡航したため戦闘となり、秀吉軍が勝利する。

その後開城を攻略し、加藤清正、鍋島直茂は咸鏡道へ進軍する。

5月29日、泗川の海戦。秀吉水軍は泗川沖で亀甲船を所有する李舜臣に敗北する。その後唐浦、唐項浦、栗浦でも李舜臣の攻撃を受け敗北する。

6月、清洲・平壤・幸州山で義僧(霊圭、惟政ら)が蜂起する。

6月3日、秀吉は諸将に明領内への侵攻命令を出す。

6月6日、指揮権を与えられた石田三成、大谷吉継、増田長盛、長谷川秀一、木村重茲ら奉行衆が渡航を開始する。

6月15日、平壌入城。小西行長、黒田長政が大同江の戦いで朝鮮軍を攻撃すると、朝鮮兵は逃亡。大同江を渡河して平壌を占領する。また城内の兵糧数十余万石を押収する。朝鮮国王 宣祖は再び脱出し義州へ撤退する。

6月半ば、毛利輝元が慶尚道の開寧に本陣を置く。この頃から各地で義兵の蜂起が起き抵抗が激しくなる。

6月18日、加藤清正、鍋島直茂が山岳地帯を進み安辺に到着、本陣とする。その後北進する。

7月7日、閑山島の海戦。脇坂安治が九鬼嘉隆、加藤嘉明を待たず抜け駆けて戦闘を始めたが返り討ちに合い敗北。

7月10日、後を追った九鬼嘉隆、加藤嘉明が安骨浦で李舜臣の攻撃に合い、退却する。

秀吉軍は海戦では敗北が続き、全羅道・忠清道一帯の海岸線は朝鮮軍が制海権を掌握したため、漢城や平壌に海上から兵糧を送ることができなくなる。

以降秀吉水軍は沿岸迎撃作戦に変更、海上戦は守備固めに入る。

天正20年(1592年)7月9日、全羅道へ侵攻した小早川隆景は全州へ侵攻するが、背後の錦山で朝鮮軍や義兵の攻撃に合い撤退を余儀なくされる。

7月中旬、毛利吉成が江原道の三陟まで進軍。

7月15日、秀吉が明への侵攻命令を改め、半島の支配を優先するよう指示を出す。海上を支配されたことで秀吉の渡航が難しくなり、翌年春の渡航へ延期する。

7月16日、明軍が参戦。明・朝鮮軍が平壌を攻撃するが小西隊が防ぐ。

7月16日、石田三成、長谷川秀一ら奉行衆が漢城に到着。その後長谷川秀一、木村重茲は晋州城攻撃のため南下する。

三成は秀吉の明領内への侵攻命令を実行することになっていたが、進軍できない状況を長束正家らに伝える。【佐賀県立名護屋城博物館所蔵文書】

「一、小西行長が一旦漢城へ戻り、前線は兵糧不足であると報告しています。

一、軍勢不足なので明へ侵攻すると繋ぎの城に配置できなくなります。

一、朝鮮の各道で年貢を徴収して支配すべきです。

一、明が朝鮮軍と合流し三万の兵の攻撃がありました。」

7月19日、海汀倉の戦い。咸鏡道を北進する加藤清正が海汀倉で朝鮮軍との戦闘に勝利。大量の兵糧を確保する。

7月22日、名護屋城の秀吉が母 大政所(なか)の危篤を聞き、京へ向かう。(秀吉は8月1日に大坂へ入るが、大政所は秀吉が出発した7月22日に聚楽第で死去となる(77歳))

7月23日、加藤清正が鏡城へ入る。会寧で反李氏王朝の反乱軍が捕らえていた朝鮮王国の王子 臨海君と順和君を引き受ける。(兵を集めるため臨海君は咸鏡道、順和君は江原道にいたが秀吉軍の侵攻により合流して会寧まで追われていた)

加藤清正はオランカイ地方から明への侵入ルートを探したが、兵糧が確保できない地域であることがわかり断念、南下する。

8月22日、延安の戦い。黄海道の黒田長政が李廷?の守る延安城を攻撃するが、激しい抵抗に合い退却する。

天正20年(1592年)8月29日、明政府は対日政策担当の兵部尚書(大臣)石星の推薦で沈惟敬を平壌に派遣。小西行長と初めての会談を行い、50日間の休戦協定が結ばれる。

9月9日、巨済島の陣中で豊臣秀勝 (秀次の弟) が病死する(23歳)。秀勝の軍勢は織田信秀 (信長の六男) が引き継ぐ。

9月20日頃、加藤清正が本陣の安辺に戻る。

清正が去った咸鏡道北部の鏡城で鄭文孚が義兵を立ち上げる。鍋島直茂本陣の咸興や吉州が義兵による攻撃を受ける。

10月1日、秀吉が大坂を出発、名護屋へ向かう。

10月4日、第一次晋州城攻防戦。釜山の細川忠興、長谷川秀一、木村重茲ら(兵数20,000)が晋州城(兵数3,800)を攻撃。

城内の朝鮮軍は火器や大石、熱湯まで用い防御を行う。秀吉軍は城の守りが固く数日後に退却する。

晋州城攻撃は後方ルートの遮断を防ぐためと中断している全羅道への侵攻が目的だったが失敗に終わる。

朝鮮軍はこの戦いで城主の金時敏が鉄砲攻撃により戦死。(秀吉軍は晋州城のことを城主 金時敏の官職から「牧使(もくそ)城」と呼んだ)

10月、水原付近で鷹狩りをしていた中川秀政(中川清秀の嫡男、秀成の兄)が敵に討たれ死亡する(25歳)。

11月1日、秀吉が再び名護屋城に入り、来春の渡航を諸将に伝える。

11月26日、増田長盛・石田三成・大谷吉継が黒田長政へ書状を送る。

「繋ぎの城一ヵ所小早川隆景が請け取れないので、その方へ申し入れました。輝元が患っており軍勢も寄越せないので、再び申し入れた処、お受けいただき尤もに存じます。…そちらに三月までの兵糧があり、その上、上様の為に兵糧一万石を用意されていることは尤もに存じます。」【郡文書】

(毛利隊は輝元は病のため、毛利元康が陣代となり指揮を執る)

※天正20年12月8日、元号が「文禄」に改元。(文禄1年は12月8日~12月30日まで ※月末が30日)

文禄2年(1593年)1月5日、李如松率いる明軍と朝鮮軍(兵数53,000)が小西行長(兵数5,000)が守る平壌城を包囲。

1月7日、平壌の戦い。明・朝鮮軍が平壌城を攻撃。一度目の戦闘は小西行長の軍が押し返すが、夜のうちに漢城へ退却を開始する。

このとき漢城方面の城に大友義統がいたが、撤退してきた小西隊の兵から行長は切腹の用意をしているとの報せを受け城を放棄、小西隊を救援しないまま漢城へ撤退してしまう。

小西行長は黒田長政と合流後、漢城へ戻る。

「日本軍は雪や氷の上を歩き馴れない上に、厚い皮靴の使用を知らず草鞋を履いていたので多くの者は足の親指が凍傷で落ちた」【フロイス日本史】

漢城北部の開城にいた小早川隆景、吉川広家も城を放棄し漢城へ移動する。

江原道の島津義弘や原州の毛利吉成らも漢城へ移動し、秀吉軍は釜山ー漢城の経路確保を最優先事項とした。

1月15日、石田三成らが名護屋へ戦況報告を行う。【富田仙助文書】

「一、小西行長は兵糧が一切なく、数万の攻撃を受けたので後退します。加藤清正が失態を犯し大きな損害を被りました。

一、漢城には去秋に刈田を行い兵糧が正月分はあります。残りは一万四千石になります。

一、漢城には宇喜多秀家ら軍勢一万七千が在陣しています。

一、加藤清正は遠国へ入り過ぎ引き返すよう伝えていますが、治まっているとして後退してきません。

一、兵糧がなく陣替えの五日路・十日路も調整できません。」

また三成は23日に、沿岸部に城を普請して連携して統治することを希望し、昨年8月に名護屋へ向かった使者が帰ってきたと報告する。

1月18日、平壌を取り戻した明・朝鮮軍が開城へ入る。

1月27日、碧蹄館の戦い。李如松率いる明・朝鮮軍が漢城へ侵攻(兵数20,000)。宇喜多秀家、小早川隆景、立花宗茂、吉川広家ら(兵数20,000)が城から出撃、渓谷という地の利を生かした戦いを行い勝利する。明・朝鮮軍は平壌まで撤退する。

2月初旬、漢城の包囲に加わるべく権慄率いる朝鮮軍(兵数2,300)が遅れて漢城西側にある幸州山に着陣する。

2月12日、幸州山城の戦い。小西行長、石田三成、宇喜多秀家ら(兵数30,000)が幸州山城を攻撃。当日中には落城できず、漢城へ退却する。5日後の17日に権慄が城に火を放ち、撤退する。この戦いで宇喜多秀家、石田三成、吉川広家らが負傷する。

2月18日、秀吉が宇喜多秀家へ13ヶ条の朱印状を出す。現地での指揮権を秀家に与える。名護屋在陣の浅野長吉(長政)と病のため一時帰国していた黒田官兵衛に渡航指示を出す。

2月21日、加藤清正が安辺から漢城へ向かう。29日、加藤清正が漢城に帰還する。

2月27日、漢城で軍議が開かれ、寒さと兵糧不足が深刻となったため釜山へ撤退する内容が話し合われた。

3月、秀吉が漢城から尚州への撤退を認める。晋州城攻略のため名護屋から前田利家、徳川家康らを含む東国勢の出陣を決定する(その後家康・利家の渡航は見送られる)。

伊達政宗、上杉景勝、浅野長吉(長政)らが渡航する。(※帰国時の兵数は伊達政宗1,000、上杉景勝4,500、浅野長吉1,000)

3月13日、渡航前の南部信直が自国へ手紙を送る。「渡航は本意ではない、高麗では病を患うと死んでしまう。」

文禄2年(1593年)3月、明の沈惟敬と小西行長・加藤清正が会談を行う。

3月中旬、龍山の焼き討ち。明の宋応昌が漢城の龍山にある食料貯蔵庫を焼き討ちし、秀吉軍は2ヶ月分の食料を失う。

4月17日、漢城撤退。沈惟敬との講和がまとまり、秀吉軍は漢城から釜山へ撤退を開始する。

4月19日、李如松が漢城へ入城。朝鮮国王 宣祖も漢城に復帰する。「漢城にいた民は百人中一・二(1.2%)しか残っておらず、その民も飢餓状態、人馬の死骸で臭気に満ち、城の内外に白骨が堆積していた」【朝鮮医学史及疾病史】

4月、伊達政宗、上杉景勝、浅野長吉ら追加派遣隊が上陸する。

5月1日、秀吉は平壌の戦いで小西行長を救援しなかった大友義統を改易処分とし、大友領を没収して豊臣直轄地とする。大友義統は秀吉の死去まで幽閉される。

5月、明の宋応昌が、明皇帝から任命されたと偽りの使節2名(謝用梓、徐一貫)を派遣、使節が名護屋城へ入る。

5月13日、小西行長、石田三成、増田長盛、大谷吉継が明の沈惟敬とともに名護屋へ到着する。23日、沈惟敬が名護屋城で秀吉と面会する。

5月24日、小西行長、石田三成、増田長盛、大谷吉継は再度渡航する。

「小西行長は秀吉から絶大な歓迎を受けた。秀吉は行長や家臣に銀子を与え手厚くもてなした。」【フロイス日本史】

5月21日、黒田官兵衛が秀吉の晋州城攻略計画を説得するため東莱城から名護屋城へ帰国するが、秀吉は攻撃してから使者を寄こすべきだったと怒り、面談せずに追い返す。

秀吉は官兵衛の封禄と屋敷を没収処分とする。(この後8月、官兵衛は責任を取って出家し、如水円清と名乗る)

「去年以来ひとりひとりが自分の存分を言い軍議もせず、諸事を行わない。このような事情なので、この度黒田官兵衛が秀吉のもとへ来たが結局しかられて帰った。」【前田玄以書状 駒井日記】

「秀吉は朝鮮の諸将に全羅道を攻略し、ついで12の城塞工事を命令。しかし諸将は先に城塞構築すべきとの見解だったので、官兵衛殿を派遣して意向を伝えることにした。秀吉は一度は全羅道を攻撃してから使者を出すべきで諸将を卑怯者と呼んだ。官兵衛にも激昂し、彼を引見しようとせずその封禄と屋敷を没収した。

官兵衛は剃髪し、多年の功績が消えるように去って行ったと言いながら如水と名乗り朝鮮へ帰った。」【フロイス日本史】

文禄2年(1593年)5月20日、秀吉が晋州城攻撃布陣と普請担当を発令する。

「もくそ城(晋州城)取り巻き人数之事」

鍋島直茂、黒田長政、加藤清正、毛利吉成、島津義弘、小西行長、浅野長吉、豊臣秀勝勢(信長の六男 織田信秀など)、伊達政宗(兵数82,980)

一備:宇喜多秀家、石田三成、大谷吉継(兵数18,822)

一備:毛利輝元勢(輝元は釜山在番)、小早川隆景、小早川秀包、立花宗茂(兵数22,350)

※一方が晋州城攻撃に加わる

釜山 毛利輝元、増田長盛ら

巨済島 蜂須賀家政、生駒親正、長宗我部元親、福島正則、戸田勝隆

加徳島 九鬼嘉隆、加藤嘉明、脇坂安治

その他 藤堂高虎ら

明軍は漢城や南原に在陣していたが、晋州攻撃は交渉で解決しようとし、援軍は送らない消極的な方針をとる。晋州周辺の朝鮮軍も大軍の秀吉軍に勝算はないと判断し後退する。

6月21日、第ニ次晋州城攻防戦。

鍋島直茂、黒田長政、加藤清正、毛利吉成、島津義弘、小西行長、宇喜多秀家ら(兵数90,000)が晋州城(兵数7,000)を攻撃。晋州城主は金時敏の後任 徐礼元。

加藤清正が亀甲車を用いて城壁を破壊し、櫓から鉄砲、弓攻撃を行う。

6月29日、秀吉軍が城内へ侵入、晋州城を落城させる。朝鮮軍は徐礼元ら多くの武将が戦死。晋州には多くの住民が避難していたため多数の犠牲者が出る。(死者の数は二万五千【太閤記】、六万余【宣祖実録】)

その後晋州城は破却される。

6月28日、秀吉が「大明日本和平条件」の講和七条を提示する。

明朝皇女との婚姻、勘合貿易の復活、両国の朝臣間での誓詞の取り交わし、漢城と北四道の返還、朝鮮から王子と大臣の人質提供、朝鮮王子2名の返還、朝鮮が日本に叛意を抱かない事の七条を提示する。

(秀吉は北四道を返還し全羅道・慶尚道の支配を優先する作戦に変更する)

同日、交渉役として小西行長家臣の内藤如安ら一行30名が明使節とともに渡航、明の首都北京へ向かう。

※内藤如安の父は松永久秀の弟である松永長頼(内藤宗勝)。天正7年に明智光秀が丹波に侵攻した際、丹波を離れ備後の足利義昭を頼り、その後は肥後の小西行長に仕える重臣となっていた。

文禄2年(1593年)7月8日、内藤如安が漢城に入る。22日、釜山で小西行長が朝鮮王子2名を解放、漢城へ送る(8月中旬に到着)。

7月初旬、休戦。秀吉軍が求礼郡や谷城を攻撃。以降目立った合戦はなく休戦状態となる。

この頃、伊達政宗が国元の家臣と母へ手紙を送る。

7月21日付 家臣 冨塚宗綱宛

「桑折政長が今月十九日釜山で病死した。拙者は力を落とし、これまで奉公した忠義を思い出し、言葉も出ない。点了斎(桑折政長の父 桑折宗長)へも手紙を送りたいが、落ち込むことを察して引き延ばしている。幸い政長には娘が一人いると聞いている。いずれ彼の名跡は点了斎と話し合うので心配いらない。

拙者は念を入れて養生申し付けているが、当国で腫気を患うと十人中九人は亡くなってしまう。どうすることもできない。

原田左馬助も患い、対馬に帰船できず釜山近辺の島にいる。とても心配だ。また(宗綱の息子)内蔵人頭・小平次はとても健康で奉公しているので安心されたい。」(原田左馬助はこの後死亡する)

7月24日付 母 義姫 (保春院) 宛

「筑紫までの手紙でも届くかわからない処、されもこちらまで遣わされ志ありがたく思います。これより前に度々手紙を進上していますが、遠路のことなので三つに一つも届いたかわかりません。

…はや十日以前より城を普請しています。我らは免除されていますが、お願いして石垣の普請をしています。

この国の物を進上したく尋ね回っていますが珍しい物がありません。あまりにご迷惑なので、この国の木綿を進上します。関東のものより美しいと見えますが、実際はどうかわかりません。

全く日本とは物事が違っています。山川月日だけは同じで、人の心はもちろん言葉はすべて通じません。

ここの普請が終われば筑紫・四国の衆は残され我らは帰国と伝えられています。しかしいかがなものでしょう。…親しい家臣が来てなぜお咎めもないのに残るのですか、国が近ければ気遣いも入りますが、日本一遠国の我ら、なぜそう思われるのでしょう、と。このときばかりは東の果てであることが幸せとなりました。

追伸、扇の手結び三両、たしかに受取りました。御心遣い、いずれ日本より御礼申し上げます。…何よりあなたのお体がご健康との由、うれしく思います。

この国では水の違いゆえ人々が死んでしまう事、とても言葉にできません。私は体が続きいまだに患っていません。どうかこのまま命が続き、一度お会いしたいものです。」

【伊達家文書】(抜粋)

※その後帰国した政宗が11月25日に京都から母に手紙と小袖を送るが、母義姫は11月4日に出奔、最上家へ戻っていた。【虎哉和尚書状】

文禄2年(1593年)7月27日、秀吉は西国大名に釜山周辺の倭城の普請と在番指示を出す。

(在番諸将:加藤清正、小西行長、宗義智、黒田長政、福島正則、蜂須賀家政、小早川隆景、小早川秀包、毛利輝元、吉川元春、立花宗茂、毛利吉成、毛利秀元、鍋島直茂、九鬼嘉隆、脇坂安治、加藤嘉明、島津義弘、島津豊久、高橋元種、秋月種長、伊東祐兵、松浦鎮信)

その後毛利輝元は8月、小早川隆景は閏9月に日本へ帰還する。

その他の大名(約50,000)を帰還させるため釜山や対馬、壱岐に輸送船を準備する。

(帰還諸将:伊達政宗、上杉景勝、宇喜多秀家、細川忠興、長谷川秀一、中川秀成、石田三成、大谷吉継、増田長盛、浅野長吉、木村重茲)

8月3日に大坂城で秀頼 (拾) が誕生したとの報せを8月9日に受け、8月15日に秀吉が名護屋から大坂へ向かう。

8月25日に大坂へ到着する。(その後、秀吉は死去する慶長3年 (1598年) まで大坂や伏見で滞在する)

8月30日、内藤如安が漢城を出発、9月中旬、遼陽に到着。遼東の宋応昌は秀吉の降伏状「関白降表」が必要として内藤如安の北京入りを足留めする。

9月8日、島津久保(義弘の次男)が巨済島で病死する(21歳)。

文禄3年(1594年)1月、小西行長と沈惟敬が熊川で会談を行い、明の属国として冊封を嘆願する内容を記した偽の「関白降表」を作成する。【宣祖実録】

3月、小西行長が明の将軍劉?に、加藤清正の交渉関与は妨害行為であると伝える。

4月、加藤清正が朝鮮の義僧兵 惟政と交渉を行う。惟政は秀吉軍の撤退を求める。

7月、再び加藤清正が惟政と交渉を行う。

9月、巨済島北で李舜臣の水軍と島津義弘、福島正則が戦闘を行う。【旧記雑録後】

11月22日、咸安で小西行長と朝鮮の金応瑞が会談する。

文禄3年 (万暦22年 ※明の暦) 12月7日、明の許可が降り、内藤如安が北京へ入城する。

明朝政府では兵部尚書石星によって冊封(君臣関係となり日本を属国とすること)と講和による戦争終結が進められていた。

文禄3年 (万暦22年) 12月13日、内藤如安は秀吉軍全面撤退、朝貢の要求禁止、今後侵略を行わない、という講和の三ヶ条を誓約する。20日、朝鮮出兵や半島に駐留している理由、講和後の晋州攻撃などについて20ヶ条の審問を受ける。

(明朝14代皇帝 万暦帝への謁見については、13日当日に内藤如安が風邪をひき中止されたとも言われる)

文禄3年 (万暦22年) 12月30日、明朝政府は冊封を決定し、冊封使(正使:李宗城、副使:楊方亨)を任命する。

この頃明軍が朝鮮半島から北京へ撤兵を完了させる。

文禄4年(1595年)1月15日、秀吉は「高麗国動御人数」帳で関白秀次を名護屋城に入れ、各諸将を再派兵する計画を立てる(倭城在番役に徳川秀忠や前田利長の名も加わる)。しかしその後明から使節が派遣されたことで計画は中止となる。

文禄4年 (万暦23年) 1月30日、冊封使の李宗城、楊方亨が北京を出発。

秀吉への日本国王の任命状となる誥命、詔諭、また勅諭(倭衆の全軍退去、貢献は求めず日本と交易しないこと、再び朝鮮に侵攻しないことという条件が記載)を持参する。

文禄4年 (宣祖28年) 2月30日、「加藤清正が秀吉に"今年来年は中国を討つのは無理でも、この国に留まり10年も戦えば達成できるでしょう。行長の言葉は卑弱なので斬って首をさらしましょう"と言った。秀吉の回答は、清正は妄言で行長は得計なので、和平封貢は専ら行長に委ねた。」【朝鮮王朝実録】

4月、明の沈惟敬と小西行長が釜山で会談。

5月22日、秀吉が「朝鮮差軍の将に諭す、大明・朝鮮と日本和平の条目」という和議三箇条を出す。

「明皇帝の命に従い朝鮮を許すこと、朝鮮王子一名が日本へ渡り幕下に従うこと、南四道を王子に支配させること、倭城十五のうち十城を破却すること、勘合貿易の再開」について伝える。

文禄4年(1595年)7月15日、豊臣秀次が高野山で切腹する。※詳細は国内情勢の項目で記載

8月、釜山に秀次切腹の報せが届き、小西行長は諸将を集めて秀頼に忠誠を誓う起請文を作成する。

11月30日、冊封使李宗城が釜山の秀吉陣に入る。その後日本への渡航が進まない状況が続く。

文禄5年(1596年)4月3日、李宗城が釜山から逃亡する。

このことは明政府にも伝わり、秀吉軍の再攻撃に備えるとともに政策を誤った兵部尚書石星への弾劾が行われる。

5月4日、明朝政府は楊方亨 (正使) と沈惟敬 (副使) を冊封使として日本へ送ることを決定。6月、朝鮮の使節 黄慎 (正使) と朴弘長 (副使) が加わり日本へ渡航する。8月中旬、堺に到着する。

閏7月13日、慶長伏見地震が発生。畿内の被害が大きく明・朝鮮使節の謁見は9月1日に延期される。

文禄5年(1596年)9月1日、秀吉が大坂城で明の使節 楊方亨・沈惟敬と面会。使節から封王の金印や日本諸将の等級別冠服が渡される。

9月2日、明使節を饗宴。諸将40人も冠服で正装する。

9月5日、沈惟敬からの書状を見た秀吉が激怒、朝鮮への再派兵を決定する。

「使節一行が堺へ戻ると秀吉は名僧(西笑承兌ら)に歓待させた。秀吉は要求するものは何でも断念せぬがよかろうとし、使節一行は書状で答えた。「日本の駐留軍を撤退させ朝鮮の過失を許すこと」などを懇願した。秀吉はこれを読み非常に憤怒した。また秀吉は朝鮮人に対して憤怒した。国王が来訪せず、一名の王子も派遣せず、贈物も持たせずに使わせた。」【十六・七世紀イエズス会日本報告集 第一期第二巻】

「9月5日夜半、柳川調信が言うには、今日小西行長らが沈惟敬の書を持って(大坂へ戻り)秀吉に面談した。秀吉は大いに怒り、明朝はすでに冊封の遣使があり我はひとまず耐えていたが朝鮮は無礼を致した、今や和平を許すことはできず再び殺し合うしかない。…事態は予測できない、行長と我らはまもなく殺されるかもしれない。」【朝鮮の正使 黄慎 日本往還日記】

その後12月に小西行長、翌年1月に加藤清正が朝鮮へ渡航し朝鮮王子の来謝を求め和平工作を継続する。

文禄の役の影響

「兵士と輸送員を含めて十五万人が朝鮮に渡った。そのうち三分の一に当たる五万人が死亡した。しかも敵によって殺された者はわずかであり、大部分の者は労苦、飢餓、寒気、および疾病によって死亡した。朝鮮人は死者と捕虜を含め、日本人とは比較にならぬほど膨大であった。なぜなら九州にいる捕虜の数は数えきれぬほど多いからである。」【フロイス日本史】

秀吉軍は兵糧確保のため各地の村で乱取り、刈田を行う。また奴隷狩りも行われた。そのため1592年、1593年の朝鮮は深刻な飢餓状態となる。京畿道、忠清道、全羅道、慶尚道では飢餓民が殺し合い食する状態となり、また疫病が流行し死者が道に溜まった。

※参考文献:『文禄・慶長の役 (戦争の日本史16)』中野 等(著) 吉川弘文館

『文禄・慶長の役〔壬辰・丁酉倭乱〕文学に刻まれた戦争』崔 官(著) 講談社

『秀吉の朝鮮侵略と民衆』北島 万次(著) 岩波書店

『石田三成伝』中野 等(著) 吉川弘文館 他

国内情勢

天正20年(1592年)、スペイン領フィリピンからドミニコ会士のフアン・コボら使節が訪日。(秀吉はフィリピンへ原田喜右衛門らを派遣し、その答使として訪日した)

スペイン人の使節らは日本にいるイエズス会ポルトガル人が船を妨害したなど偽りの証言をする。秀吉は怒り、代官の寺沢広高へ長崎の修道院や教会を全て破壊するよう命じる。

「壮大な長崎の教会と修道院が失われたことは、日本全土のキリシタン宗門にとって筆舌に絶するほどの悲嘆であった」【フロイス日本史】

このフアン・コボら使節は帰路で遭難したため、翌1593年、フランシスコ会のペドロ・バプチスタらが訪日する。

秀吉はフィリピンへ帰るよう指示するが、司祭が街の見物のため滞在を希望したためそれを許可。また司祭は住居のための土地を要望し、秀吉は布教をしない注意を与え土地を使用する許可を出す。しかし司祭らは躊躇なく教会を建て始めた。【1597年 26殉教者報告】

バプチスタらは1594年10月から教会や病院を建設、大坂にも会堂を建て布教活動を活発に行い始める。(布教活動を自粛していたイエズス会に代わりフランシスコ会が公然と布教活動を行うようになる)

天正20年(1592年)6月頃、名護屋の秀吉が伴天連追放令後に前田家に入っていた高山右近を呼び出す。秀吉は右近を茶の湯に招き、追放処分を赦免する。

7月22日、秀吉の生母 大政所 (なか) が死去(76歳)。【多聞院日記】

秀吉は7月に大政所の体調悪化を知り、22日に名護屋から京へ向かうも29日に大坂で母の死を知る。

8月、指月伏見城の築城を開始。京都所司代の前田玄以が普請奉行を兼任し、また真田家など朝鮮へ渡海していない東国の大名を主な普請役とする。

秀吉は地震に備え手間をかけるよう指示する(1585年の天正大地震以降も毎年地震が起きていたため)。

また城が千利休の好みになるよう、心をこめるようにと指示を出す。※「伏見の普請の事、利休にこのませ候て、ねんごろに申しつけたく候」文禄元年12月11日付前田玄以宛秀吉書状

(後に木幡伏見城へ再築した際は山里丸の茶亭や滝の座敷などが建てられた。昨年切腹を命じたことを詫びた気持ちがあると考えられている)

天正20年、小早川秀秋が従三位権中納言兼左衛門督へ叙任される。

天正20年、徳川秀忠が従三位権中納言へ叙任される。

天正20年(1592年)12月8日、元号が「文禄」に改められる。(文禄1年は12月8日~12月30日まで※旧暦は月末が30日)

文禄2年(1593年)1月5日、隠退していた正親町天皇が崩御する(宝算77)。(正親町天皇は天正14年 (1586年) に孫の和仁親王(後陽成天皇)に譲位して隠退していた)

文禄2年1月5日、蝦夷地代官の蠣崎慶広 (後の松前慶広) が肥前 名護屋城を訪れ、秀吉に謁見する。

秀吉は蠣崎慶広に朱印状を与え、蝦夷へ渡海する日本商人がアイヌに不法行為をさせないようにすること、渡海する日本の船から徴税してよいことを伝える。(1550年以降道南地方は蠣崎氏とアイヌが境界線を決めてそれぞれ領地を支配していたが、秀吉は蠣崎氏のみに支配権を与えた)

蠣崎慶広は帰国後、朱印状によりアイヌを従属させ、蝦夷の支配を確立する。

文禄2年5月1日、秀吉が大友義統を改易処分とし、大友領を没収して豊臣直轄地とする。大友義統は秀吉の死去まで幽閉される。

翌年臼杵城には福原長堯が城主として入り、田原紹忍 (親賢) は豊後岡城の中川秀成与力として仕える。

(その後慶長2年 (1597年) には福原長堯が府内城へ転封となり、太田一吉が臼杵城へ入る)

5月22日、秀吉が淀殿の懐妊を祝う手紙を送る。明より詫び言の勅使が来て講和を許すので7、8月には大坂に戻ることを伝える。

8月3日、淀殿が大坂城で秀頼 (拾) を出産。

8月9日、秀吉は名護屋で男児の出産を聞き、名を"拾 (ひろい) "とすることを伝える。

秀吉は15日に出立、25日に大坂へ帰国する。

9月、秀吉は豊臣秀次に「日本国を五つに割り、四つ分を与え、残りを御拾に与える」と伝える。

10月、秀吉が拾 (生後2ヶ月) と秀次の娘を婚約させる。

「甥(秀次)に譲渡した支配権を再び獲得するため、彼はただちにその子供と、甥の関白の娘とを名だけの夫婦たらしめた。そして今度は甥に太閤の位を授け…その子供の後見人として天下を治め、その子供が成人した暁には、甥は役目を免除される、というのであった」【フロイス日本史】

文禄2年(1593年)10月頃、織田秀信が従三位権中納言へ叙任される。

11月24日、秀吉が秀次領の尾張国で鷹狩りを行う。当時国内は木曽川氾濫など荒廃状態にあり、秀吉は自身の出身地であるため不憫に思い奉行を派遣、尾張の調査と堤普請を行う。秀次にも命じ、添奉行を派遣させる。【駒井日記】

文禄2年、秀吉は台湾(当時の呼称は高山国)へ貿易商人の原田孫七郎を派遣し、日本への朝貢を求める降伏状(豐臣秀吉高山國招諭文書 文禄2年11月5日付)を届けようと上陸させるが、原田孫七郎は高山国王を見つけられず失敗に終わる。(当時の台湾はまだ統一政府が存在していなかった)

文禄3年(1594年)1月、宇治川の対岸に指月伏見城の支城となる向島城を築城する。「伏見向島に城を建て、指月の城より川に橋を掛けるように命じられた」【慶長年中卜斎記】

伏見城築城に伴い、槇島堤を築いて巨椋池 (おぐらいけ) と宇治川を分離、大坂と伏見を水運で繋ぐ。また宇治川は豊後橋を架け、巨椋池を縦断する小倉堤を築いて新たな大和街道とした。他にも淀堤、大池堤を築く。

またこの頃、淀川左岸に長さ27kmに及ぶ文禄堤を築き、川の氾濫を防ぐ。同時に堤が京街道として使用される。

2月、秀吉が伏見屋敷に入る。

2月、長谷川秀一が伏見で死去。

2月、秀吉が関白秀次以下の一族、大名、近臣を連れ大和の吉野山で花見を行う。

4月1日、前田利家が従三位権中納言に叙任される。

5月20日、宇喜多秀家が従三位権中納言に叙任される。

文禄3年、京や大坂で強盗を繰り返していた石川五右衛門を捕らえ、釜茹での刑にする。

※【日本王国記】 (アビラ・ロラン著) にある「都を荒らした盗賊達が釜茹の刑にされた」部分にイエズス会宣教師ペドロ・モレホンが注釈、「これは1594年のことで処刑は「"Lxicava goyemon"と家族9名」と記載。

また【豊臣秀吉譜】には「秀吉の命で所司代が探して遂に捕らえ石川五右衛門と母並びに同類20人を三条河原で煮殺した」と記載。

文禄3年 (1594年) ~文禄4年 (1595年) 、秀吉が畿内の大和・伊勢・摂津・河内・和泉で惣国検地(太閤検地の条目に沿った検地)を実施する。

田畑の等級(上・中・下・下々)により石盛(見積収穫量)を設定、検地竿は1間6尺3寸・1歩は6尺3寸 (約191cm) 四方など規格を統一、年貢率は二公一民、一地一作人の原則(耕作者を把握)とした。

※詳細は天正10年の太閤検地を参照

文禄3年8月、上杉景勝が権中納言へ叙任される。

文禄3年9月15日、徳川家臣 大久保忠世が死去(63歳)。嫡男 忠隣が相模小田原領を引き継ぐ。

文禄4年(1595年)2月、蒲生氏郷が病死(40歳)。嫡男 蒲生秀行(12歳)が会津領を引き継ぐ。

4月16日、大和郡山城の豊臣秀保が病死(17歳)、大和豊臣家が断絶する。7月、増田長盛が郡山城へ入る。

4月27日、秀吉の側近 木下吉隆が毛利輝元へ、大和国主に秀次の子が任命されたことを伝える。【堅田文書】

豊臣秀次の切腹

文禄4年(1595年)7月8日、秀吉が関白の秀次へ、謀反の罪で高野山へ追放命令を出す。

7月7日、「(山科言経が)殿下(秀次)のところへ参ったが、疲れのため誰にも会わないらしく、申し置きをした」【言経卿記】

7月8日、「関白殿(秀次)と太閤(秀吉)は去る3日より不和となり、この間様々な雑説が出ていて、今日殿下は伏見へ御出になり太閤との関係を断絶し、夕刻に出家し高野山へ出発されたらしいが、言葉では言い表せない。」【言経卿記】

7月9日、秀次の家老 木村重茲らへの糾明が行われる。【兼見卿記】

7月12日、石田三成・増田長盛が連署血判起請で秀頼への忠誠を誓う。「御ひろい様へたいし奉り、聊不存表裏別心、御為可然様ニもりたてまつるへき事」(原文)

7月12日、秀吉が「秀次高野住山之儀ニ付被仰出条々」で高野山での召使いや料理人の人数、刀や脇差の所持を禁止、見舞い者が入らないよう出入口に番を置くことを定める。

7月13日、秀次の家老衆 熊谷直澄、粟野秀用、白江成定が処刑される。「昨日、殿下の御内衆 熊谷直澄、粟野秀用、白江成定…太閤より腹を切らされたらしい」【言経卿記 7月14日条】

7月15日、高野山で秀次と家臣が切腹する。

初めに秀次が介錯となり、小姓衆の不破万作、山田三十郎、山本主殿助が切腹する。秀次が師事していた臨済宗の僧侶 虎岩玄隆が切腹する。

雀部重政が介錯となり、秀次が切腹する(28歳)。

雀部重政も切腹する。

「十五日五ツ時分、福島大夫・池田伊予、此の両人御使ひに参られ候ふは、「御切腹なされ候へとの御意にて、両人参り候ふ」と申し上げられ候ふ。」【川角太閤記(原文)】

7月15日、摂津国茨木の大門寺で秀次家老の木村重茲が切腹する。(22日に木村重茲の嫡男、26日に妻、娘も処刑される)

その他10名ほどの家臣も切腹する。

7月16日、「昨日殿下が高野山で腹を切られた、太閤より仰せ付けられたらしい、言語道断なことで謀反は噂に決まっている」【言経卿記】

7月16日、御所へ報せが入る。「くわんはくとの(関白殿)きのう十五日の四つ時に御はらきらせられ候よし申、むしち(無実)ゆへかくの事候よし申なり」【御湯殿上日記(原文)】

「誠は秀次の逆心は虚言と言えども日々の行いが不穏であった故、三成の讒言(告げ口)によってこのようになった」【当代記】

7月20日、織田信雄ら諸大名27名が連署血判起請文を提出し、秀頼への忠誠を誓う。

7月24日、家康が江戸から伏見へ上洛、秀吉に対面する。【言経卿記】

7月25日、石田三成が伊達家の針生盛信へ秀次切腹について手紙を送る。「この度関白殿の逆意が露呈したことについて、腹を召され、一味悉く果て、異議なく済みました。」【伊達家文書】

8月2日、秀次の側室や家族39名が三条河原にて処刑される。

この年側室として京に着いたばかりの最上義光の次女 駒姫が処刑される(15歳)。

秀次の正室 若御前 (池田恒興の娘・輝政の妹) は助命される。

秀次の継室 一の台 (右大臣 菊亭晴季の娘) は処刑される(34歳)。

8月19日、秀次の家老 前野長康(68歳)と息子 景定(30歳)は中村一氏へ預けられ、切腹となる。

<その他の処分>

三好吉房(秀次の実父)は讃岐国へ流罪。

木下吉隆(秀吉の側近、秀次の護送役)は薩摩国へ流罪。その後慶長3年 (1598年) に死去。

小早川秀秋は亀山城を没収。同年、小早川隆景の隠居により筑前国が与えられる。

浅野幸長は能登国へ流罪。家康・前田利家の執り成しにより復帰。

増田盛次(増田長盛の次男)は大和郡山城へ蟄居。

里村紹巴(連歌師)は近江三井寺へ蟄居。

曲直瀬玄朔(秀次の主治医)は常陸国へ流罪。(後に復帰)

伊達政宗も秀次と親交があり、処分を受けた秀次の側近 粟野秀用はかつての伊達家臣であったことから政宗も謀反の疑いをかけられるが、政宗は秀吉に拝謁し赦免される。

秀次に仕えていた公家の山科言経(『言経卿記』の作者)も連座の対象となるが取り消される。

以前秀次の補佐役を務めた田中吉政、池田輝政、山内一豊、堀尾吉晴、中村一氏らへのお咎めは無し。田中吉政は岡崎へ転封され三河岡崎城主となり、山内一豊は秀次領の8,000石を加増される。

秀吉は秀次の住居である聚楽第を徹底的に破却(一部の建物は指月伏見城へ移築)、秀次の以前の居城である近江八幡城 (八幡山城) も廃城とした。(近江八幡城主の京極高次は大津城へ移封となる)

秀次に替わり、尾張清須城には福島正則が入る。福島正則が抜けた伊予には、小川祐忠(東部)、加藤嘉明(中部)、藤堂高虎(南部)、池田秀氏(南部の一部)が入る。

この頃、石田三成は預かり地だった近江佐和山を正式に与えられ、佐和山城を居城とする。

またこの頃、三成の説得により島左近 (島清興) が家臣となる。※島左近はそれまで筒井家に長年仕え、その後は蒲生氏郷に仕えたといわれる。

文禄4年(1595年)8月、秀吉が「御掟」5ヶ条と「御掟追加」9ヶ条を発令、小早川隆景・毛利輝元・前田利家・宇喜多秀家・徳川家康が連署する。

「一、諸大名同士の婚姻のことは、(自らの)許可を得て、その上で申し定めること。

一、大名小名が誓紙を交わすことは固く禁止すること。

一、喧嘩口論においては我慢した者に道理があること。

一、不誠実な申し立てをする者があれば、双方を呼び寄せて、必ず究明すべきこと。

一、乗物(輿)使用を許す者は、家康、利家、景勝、輝元、隆景、並 古公家、長老、出世衆である。 この他、若年衆は大名といえども騎馬とする。 年齢五十以上の者は、一里以上の遠路の移動の場合、駕籠を許す。病人の者は、これまた駕籠を許すこと。」

また追加の9ヶ条で、公家や寺社の掟を定めや天皇家の菊紋・豊臣家の桐紋の使用禁止、酒の戒め、覆面での移動禁止などを伝える。

文禄4年9月17日、秀吉の取り成しにより、家康の三男 秀忠(17歳)と浅井三姉妹の三女 江(ごう 23歳)が婚姻する。(江の元夫 豊臣秀勝(秀次の弟)は朝鮮出兵中に病死)

(秀吉は一門衆の秀長、秀次を失ったことで、家康・秀忠を親族に近い位置に置き、幼い秀頼の補佐を委ねたと考えられている)

※その後1597年に秀忠と江の間に千姫が誕生、1603年に千姫(7歳)が秀頼(11歳)と結婚する。また1604年に家光が誕生する。

文禄4年、小早川隆景が隠居、小早川秀俊(秀秋)が跡を継いで筑前一国・筑後四郡・肥前一郡を統治する。小早川隆景は筑前宗像郡など5万石を隠居領として与えられる。

文禄4年、毛利輝元が従三位権中納言に叙任される。

文禄4年、最上軍が小野寺氏の湯沢城を攻撃、占領する。(奥州仕置で湯沢城は豊臣家蔵入地として、最上義光の管理下となっていた)

文禄4年、秀吉が越中東半国の新川郡(佐々成政の旧領)を前田利長に与え加増する。前田利長の領土が越中一国となる。

文禄5年(1596年)5月11日、前田利家が従二位大納言へ叙任される。

7月、浅間山の噴火が起きる。「前の七月(文禄5年7月)、浅間山が焼け上がり、西の方へ焔が広がった。これ故か近江・京・伏見、その灰が細々と降り、そのためか秋の作物は少々凶作らしい、信濃などはこの灰が一寸計り溜まる、関東は降らず、しかし同じく秋は凶作らしい」【当代記】

「6月27日正午に土器の粉のようなものが降り始め大地は白くなった」【義演准后日記】(降灰は【舜旧記】にも記録)

文禄5年(1596年)閏7月9日、慶長伊予地震が起きる。

閏7月12日、慶長豊後地震が起きる。

閏7月13日、慶長伏見地震が起き、指月伏見城が倒壊する。

「地震は半時間程で止み、死者六百余人、至る所の佛堂や佛像は瓦礫に埋まる。殿下 (秀吉) は幼児を抱いて走り出た。宮殿は石や土木を積み重ねた山となった。城中に残った厨房は避難できたので太閤殿下がしばらく入っていたが、地割れがあり安心できないと夜明けに山頂へ上り小屋を作らせた。地震後再び10万の工人を集めこの山頂に新たに伏見城を築いた。」【日本西教史】

2日後の閏7月15日、北東1kmの場所に木幡山伏見城の築城を開始。10月10日には本丸、翌年5月に天守が完成する。

閏7月22日、秀次事件で蟄居させられていた浅野幸長が赦免となる。

8月14日、伊達政宗が秀吉の取次役 浅野長吉へ絶縁状を送る。

・あなたに知行を返上するように言われ、証文を書いた。秀吉のおかげで返上せずに済んだ。

・晋州城攻撃の際、浅野幸長のために攻めていたのに、あなたからきつく叱られて退却し、面目を失った。

・朝鮮在陣中に秀吉から兵糧米が諸将に支給されたが、あなたは渡さなかった。不要となる帰国時に渡された。

・秀次事件の時、あなたは上洛が遅れたことを、私のせいにした。一歩違えば私の身上は果てていた。

・あなたは私が仲の悪い木村吉清や蒲生氏郷とばかり懇意にしている。以前氏郷と揉めた時も味方になってくれなかった。

・私の家臣が木村勝俊の家臣に討たれた時、なにもしてくれなかった。

・小田原参陣以来、あなたはなにもしてくれていない。私の身上は秀吉のおかげである。

・あなたが秀吉の怒りを買い失脚している時に絶交すると、権威がなくなったから絶交したと言われるので、赦免された今、絶交をする。

(伊達政宗は浅野長吉・幸長が失脚すると、石田三成に接近している。またこの絶縁状をきっかけに、伊達家と浅野家の不仲は江戸時代も続くことになる)

文禄5年(1596年)8月28日、サン・フェリペ号事件。

フィリピンからメキシコへ向かっていたスペイン船サン・フェリペ号(乗船した司祭はフランシスコ会員2名、アウグスティノ会員4名、ドミニコ会員1名。積荷の財宝は100万ペソ相当と言われる)が東シナ海で台風被害を受け土佐沖に漂着する。報せを受け長宗我部元親は漂流船を浦戸港へ曳航、船員の勾留と財宝など積荷を没収する。

抗議のため船長のマティアス・デ・ランデーチョは部下を大坂へ派遣するが、大坂ではすでにフランシスコ会士が監禁されていた。(参考文献:『秀吉の南蛮外交』松田毅一(著) 新人物往来社)

これを受けて秀吉は増田長盛を浦戸へ派遣する。

この時、増田長盛とスペイン人の船員との間で言い争いになり、船員がスペインは布教を利用した征服事業を行なっていることを話し、それを聞いた秀吉が激怒し禁教令を出したと言われる。(二十六聖人殉教に至る説は様々あり、ポルトガル系イエズス会の策略とも言われる)

文禄5年(1596年)9月26日、秋月種実が死去。

10月27日、元号が「慶長」に改められる。

慶長1年(1596年)10月28日、酒井忠次が京都で死去(70歳)。

11月14日、服部正成が死去(56歳)。

12月、蒲生秀行が徳川家康の三女振姫(正清院)と結婚。

日本二十六聖人殉教

文禄5年10月19日 (西暦1596年12月8日)、秀吉が再び禁教令を出す。(1回目は1587年のバテレン追放令)

京都のフランシスコ会修道院の包囲を命じ、ペドロ・バプチスタら修道士24名を捕らえる。(フランシスコ会は秀吉の注意に従わず京や大坂で布教活動を行なっていた)

「皆は左の耳たぶをそぎ落とされた。国王 (秀吉) は鼻と両耳も切り落とすよう命じたが、治部少輔 (石田三成) は釈放される希望をつないでいたので、片耳だけがそがれることにした。」【1597年26殉教者報告】

慶長1年11月21日(西暦1597年1月9日)、修道士24名が兵に護衛され堺を出発。派遣された世話役の2名も捕らえ護送する。

「厳寒に際してひどい寒気と雪と氷が貧窮者たちや薄い着物を着た流刑者たちを襲った。」

「オルガンティーノ師はペドロ(助次郎)を都から遣わせて、我ら(フロイスら)三名や同僚のために必需品を買わせた。もう一人はフランシスという大工で同様の目的で付きそうためについて来た。彼ら二人は捕縛者に近づき世話を始めた。数日後彼らもまた捕縛され26名を連行した。彼らは悲しまず、都を出たときから幸せな運命を受けようと熱望し、デウスに感謝した。」【1597年26殉教者報告】(要約)

慶長1年12月19日(西暦1597年2月5日)、一行が長崎へ到着。

ペドロ・バプチスタを中心とするフランシスコ会メンバー26名(日本二十六聖人、日本人20名+スペイン人4名+ポルトガル人1名+メキシコ人1名)が西坂の丘で十字架に磔にされ処刑される。

処刑された中にはイエズス会修道士も3名いたが、禁止されていた京・大坂での布教をしていたため捕えられていた。

<徳川家>

天正20年(1592年)2月2日、家康が江戸城を出発、その後京へ入る。

3月17日、家康が肥前名護屋へ向け京を出発する。

4月中旬頃、家康が肥前名護屋へ到着する。

4月28日、家康は秀吉へ朝鮮への渡海を伝えており当初は出陣の予定だったが、秀吉から渡海は中止とされる。

その後も家康は肥前名護屋で滞陣する。

文禄2年(1593年)8月中旬、大坂城で秀頼 (拾) が誕生し、秀吉が名護屋から大坂へ帰国すると、家康も同行して8月29日に大坂へ入る。

10月14日、家康が京都から江戸へ出発する。10月25日、江戸城へ帰城する。

文禄3年(1594年)2月12日、家康が京へ向け江戸城を出発。2月24日に京へ到着する。

3月2日、秀吉と吉野で花見を行う。その後、秀吉とともに伏見や京へ同行する。

その後家康は江戸城へ戻らず伏見を拠点とし、伏見で越年する。

文禄4年(1595年)3月28日、京都の家康邸へ秀吉が訪れる。

5月3日、家康が京を出発、5月中旬に江戸城へ帰城する。

7月、秀次事件が起きたため江戸城を出発。7月24日に伏見へ入る。

その後、伏見で越年する。

文禄5年(1596年)5月8日、家康が正二位・内大臣に叙任される。以降、内府(「だいふ」または「ないふ」とも)と呼ばれる。

9月5日、家康が京を出発、江戸へ向かう。

12月15日、家康が京へ戻る。そのまま伏見で越年する。

<真田家>

天正20年(1592年)頃、真田信繁が秀吉の馬廻衆(直属の護衛衆)として仕える。

天正20年、朝鮮出兵の際、昌幸・信幸・信繁も名護屋城に布陣。徳川家康らの16番衆組に属するが、渡航はなし。

文禄2年(1593年)8月29日、真田昌幸が大坂に入る。

文禄3年(1594年)1月、真田昌幸・信幸・信繁が伏見城の普請役となり、伏見城の拡張工事を担当する。

文禄4年(1595年)頃、信繁が大谷吉継の娘、春(竹林院)と婚姻。

<毛利家>

天正20年(1592年)4月、毛利輝元、小早川隆景、小早川秀包らが朝鮮へ渡航する。

文禄3年(1594年)、毛利輝元に実子がないことから、秀吉は義理の甥にあたる羽柴秀俊(北政所 (ねね) の兄の五男、後の小早川秀秋)を毛利家の後継ぎとして送ろうとする。

しかし小早川隆景がこれを拒み、自身の養子として迎えた。秀俊は改名して小早川秀俊となる(12歳)。

文禄4年(1595年)、小早川隆景が隠居、小早川秀俊 (秀秋) が跡を継いで筑前一国・筑後四郡・肥前一郡を統治する。小早川隆景は筑前宗像郡など5万石を隠居領として与えられる。

文禄4年10月、毛利輝元に実子 松寿丸(後の毛利秀就)が誕生する。

<島津家>

天正20年(1592年)3月26日、島津義弘が伊集院忠棟へ、朝鮮出兵にあたり義久の名護屋在陣や人質の提供が進んでいないこと、家臣は国元の様子が気になり唐入りを遅延していることを伝える。

天正20年4月12日、島津義弘、島津久保が各隊とともに朝鮮へ渡航する。(歳久は病を理由に出陣せず)

義弘らは壱岐に上陸するが天候により船を出せず、28日にようやく対馬、5月3日に釜山へ上陸する。義弘は国元の協力が得られず十分な準備ができなかった。

「船延引のため日本一の遅陣になった、自他の面目ない」【島津義弘書状】

天正20年6月、梅北一揆が発生。渡航のため出陣していた家臣梅北国兼が渡航遅延の処分を恐れて謀反を起こす。

加藤清正領の肥後国佐敷城を占領するが、清正家臣の軍勢に攻撃され数日で落城。梅北国兼は討死、国兼の妻は捕らえられ名護屋城に連行され火あぶりの刑となる。

また反乱軍の中に島津歳久の家臣が多くいたため、秀吉は島津歳久を討つよう命じる。歳久は兄 義久からの追撃を受け、7月18日に自害する(56歳)。

その後細川幽斎が検地など仕置のため薩摩へ入るが失敗に終わる。伊集院忠棟が不在だったこと、また家老衆が家臣団に弱気で統率できていないことが原因と報告される。

文禄2年(1593年)9月8日、島津久保(義弘の次男)が巨済島で病死する(21歳)。

文禄3年(1594年)7月、久保の弟 忠恒が秀吉より後継者と認められる。久保の妻だった亀寿(義久の娘)は忠恒と結婚する。

10月、忠恒、伊集院忠真らが朝鮮へ渡航する。

文禄3年(1594年)7月、三成が奉行を派遣、検地が行われる。

文禄4年(1595年)6月、三成家臣の安宅秀安が伊集院忠棟へ、義久のために尽くしているが義久は大して心を入れず家来衆は自分勝手、何事も私や三成に問題をふり掛けてくると伝える。

検地後の知行配分は義久は関与できず、三成と伊集院忠棟の間で行われる。

知行は義久が10万石、義弘が10万石、伊集院忠棟は8万石が与えられ、忠恒らは加増されなかった。この検地により家臣団は権力を拡大した忠棟への不満が高まる。

また義弘に鹿児島、義久には大隅の富隈が与えられる。(これにより鹿児島内城には義弘が入り、豊臣政権は義弘を事実上の当主として扱った)